Hockenheim, Parabolika. Du feuerst die Gänge im Sekundentakt per Quickshifter durch. Jedes Mal zuckt das Bike leicht. Eigentlich willst du das Gas voll stehen lassen, aber unbewusst schließt du die Drosselklappen immer ein wenig. Das ist nicht viel, aber eben auch nicht „full throttle“. Die Spitzkehre beamt sich mit Highspeed näher. Du richtest dich auf, greifst zur Bremse und ankerst um dein Leben. Das Motorrad geht vorne tief in die Federn, hinten schlingert es leicht. Du kennst die Unruhe, hast dich längst daran gewöhnt. Weißt, damit umzugehen.

Aber mal ganz ehrlich: Wenn das alles etwas smoother, etwas stabiler laufen würde – da wären noch ein paar Zehntel drin. Aber wer das Fahrwerk jetzt auf diese Situationen optimal anpasst, verliert woanders. Wäre es nicht der Königsweg, wenn die Dämpfung quasi aktiv auf die hereinbrechenden Impulse reagieren würde?

Die Elektronik hält Einzug im Fahrwerk

Zeitsprung, Superbike-WM 2008: Troy Corser treibt die Race-Yamaha zu Höchstleistungen, sammelt Punkte wie ein Eichhörnchen Nüsse kurz vorm Winter. Ein Grund dafür: das Fahrwerk von Öhlins. Per GPS kontrolliert, passt es die Abstimmung einige Male pro Runde an. Ein fetter Entwicklungsvorsprung. Die anderen Fahrer und Hersteller muckten auf, kurz danach wurde die Technologie verboten. Sie hat aber gezeigt, was möglich ist, wenn Elektronik aktiv in die Fahrwerksabstimmung eingreift. Heute ist das ein alter Hut. BMW HP4, die neue BMW S 1000 RR, Ducati Multistrada oder Aprilia Caponord: Sie alle sind mit aktiven Dämpfungs-Komponenten ausgerüstet, teils serienmäßig, teils optional.

Dahinter steckt ZF. Der Konzern beliefert aktuell zehn Hersteller. Dabei sind aktive Bauteile die Zukunft, machen schon heute 42 Prozent des Produktionsumfangs von ZF in diesem Bereich aus. Allerdings sind wir 2015 schon viel weiter als zur Zeitenjagd von Corser. „Das damals genutzte System erfasste wenige Daten und konnte die Dämpfung, da es GPS-gesteuert war, nur etwa 20-mal pro Runde anpassen. 20 Änderungen pro Runde entsprechen nach aktuellen Maßstäben einer langsamen Regelfrequenz. Für eine kontinuierliche Veränderung müssen die Regelintervalle schneller als die auftretenden Radfrequenzen erfolgen“, erklärt Burkhard Bender, Leiter Vorentwicklung Fahrwerk Motorrad bei ZF. Schließlich soll das aktive System auf die eingeleiteten Impulse reagieren und sofort einschreiten. Das heißt: Etwa 500-mal pro Sekunde wird das Dämpfungsventil angesteuert. Der Wert liegt deutlich oberhalb der Radeigenfrequenz von etwa 15 Hertz. 2008 fiel der Startschuss für die ersten Entwicklungsschritte. Mittlerweile ist man längst in der Serienfertigung angekommen.

Hohes Entwicklungstempo – noch schnellere Rundenzeiten

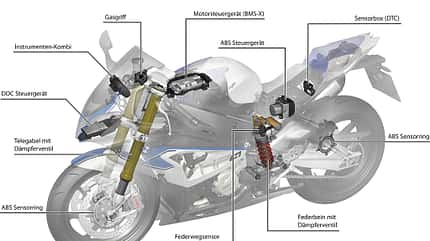

Das Tempo ist beeindruckend, schließlich dauert die Entwicklung der entsprechenden Bauteile für ein komplett neues Fahrzeug gut drei Jahre. Liegen bereits Daten vor, sind immer noch rund anderthalb Jahre notwendig. Damit diese Zeiträume überhaupt zu schaffen sind, setzt ZF auf ein personenstarkes Team. So tüfteln allein in der Entwicklung 22 Experten an Motorradfahrwerken und deren Verbesserung oder Applikation für Kunden aus der Industrie. Möglich macht die komplexe Technik die flächendeckende Einführung des CAN-Bus in Motorrädern. Daten rasen durch die Leitungen, erlauben die Kommunikation komplexer Bauteile untereinander. Die braucht es auch. Damit das aktive Fahrwerk bestmöglich arbeiten kann, wertet es Signale der Drosselklappen, zur Drehzahl, zur Schräglage, zum abgerufenen Drehmoment, von ABS und TC sowie – besonders wichtig – zu den Radpositionen vorne und hinten aus. Dieser ganze Input fließt ins Hirn des aktiven Fahrwerks, die Steuereinheit. Dort hinterlegt sind Algorithmen. Aus dem Abgleich zwischen Ist- und Soll-Zustand erfolgt dann in Sekundenbruchteilen die Anpassung der Dämpfkraft über ein Proportionalventil.

Was das für deine Performance bedeutet? Bessere Rundenzeiten bei weniger Einsatz. Das spart Kraft und schont die Konzentration. Im Idealfall schafft das wertvolle Reserven für die letzte Attacke kurz vorm Zielstrich. Aber wenn das so toll funktioniert, warum nutzt es dann nicht jeder? Das hat natürlich mehrere Gründe. Aktive Fahrwerke sind – weil sie einfach ein sehr komplexes System darstellen – nicht günstig. Das wird sich ändern. Wenn die Stückzahlen weiter hochschnellen und die Entwicklungsgeschwindigkeit annähernd auf dem Niveau der letzten Jahre bleibt, fallen auch die Preise. Und dann ist da noch der Fahrer selbst. Du bist einfach auf normale Fahrwerke konditioniert. Fährst seit Jahren nichts anderes. Würde man etwa einen der jungen MotoGP-Helden ohne Zweitakterfahrung auf eines der giftigen Biester von damals setzen, wäre der erste Highsider sicher vorprogrammiert. Ähnlich läuft es beim aktiven Fahrwerk. „Wichtig ist, dass sowohl Fahrer, Teams wie auch Hersteller das System als Ganzes verstehen“, wirft Burkhard Bender ein. „Es ist nicht mehr nur der Brems- oder Beschleunigungsvorgang oder die Fahrt in Schräglage, die das Fahrwerk beeinflusst. Vielmehr sind fast alle im Motorrad erfassten Daten für die Feinjustage notwendig. Dies zu begreifen, ist ein wichtiger Schritt.“

Klingt kompliziert, ist es auch

Weil es selbst IDM-Gasaufreißern wie Stefan Nebel nicht aus dem Stehgreif gelingt, das volle Potenzial des Systems einfach so zu nutzen. Als flotter Racer willst du dein Bike auch einmal überfahren, willst es unter Extrembedingungen spüren, willst Grenzen ausloten. Dem schieben aktive Fahrwerke einen Riegel vor. Weil sie – je nach hinterlegten Algorithmen – erkennen, dass das Motorrad gerade anfängt, über beide Räder zu rutschen. Dein Kopf sagt dir: ist gut so. Das System befiehlt: verhindern. Im Endeffekt musst du das Feedback vom Motorrad in deinem Hirn neu kalibrieren. Das klappt weder bei Straßen- noch bei Racebikes von jetzt auf gleich. Es nicht zu versuchen, wäre aber verschenktes Potenzial.

Auch, weil die aktiven Fahrwerksysteme in Zukunft noch viel mehr Performance liefern werden. „Wir sind dran“, versichert Burkhard Bender. „Wir arbeiten bereits an Softwarepaketen rein für die Rennstrecke, unterziehen unsere Parametrierungs-Systeme immer neuen Updates.“ Das soll sogar so weit gehen, dass konventionelle Kennlinien hinterlegt werden. Dann kann man erst im gewohnten Modus starten und sich Schritt für Schritt an die aktive Dämpfung gewöhnen. Dass ZF keine unendlichen Sprünge machen kann, darf nicht unberücksichtigt bleiben. Schließlich sprechen wir hier von einem Zulieferer, der in großen Teilen die Wünsche seiner Kunden berücksichtigen muss. Und die wollen manchmal beispielsweise nur die Hardware kaufen und mit eigener Software bespielen. Das Gesetz der Branche. Uns gefällt die Entwicklung auf jeden Fall und wir sind gespannt auf die nächsten Schritte, die uns das Vollstrecken auf der Renne wieder einfacher machen.

Wer ist ZF?

Das Unternehmen ZF wurde 1915 gegründet, wobei ZF für Zahnradfabrik Friedrichshafen steht. Heute sieht das Unternehmens-Portfolio etwas anders aus, die wichtigsten Ressorts sind: Pkw-Antriebs- und -Fahrwerktechnik, Nutzfahrzeugtechnik und Industrietechnik.

Zu ZF gehören 113 Produktionsgesellschaften in 26 Ländern. 71402 Mitarbeiter sind für den Konzern tätig, der 2014 18,415 Milliarden Euro umgesetzt hat. Und Motorräder? Sind auch ein Teil, aber natürlich nur ein kleiner. Trotzdem treibt ZF dieses Geschäftsfeld kräftig voran, was allein die aktuellen Fahrwerks-Entwicklungen zeigen. Zudem hat der Konzern im September 2014 eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von TRW unterzeichnet. Und die sind im Motorradumfeld auch keine Unbekannten. Mal gucken, was da noch kommt.

Entwickler Burkhard Bender

Rennsport pur: Mit diesen beiden Worten könnte man kurz den Dreh- und Angelpunkt in Burkhard Benders Leben umschreiben. Klar hat der ZF-Mann auch ein Privatleben. Aber sonst? Da steht der Fokus schon klar auf Motorrädern und Racing. Schon früh drehte der Techniker, heute Mitte 50, die ersten schnellen Runden mit Zweirädern. Zwar nicht talentfrei, aber auch keiner von den schnellsten Jungs, zog es ihn dann zum Motortuning.

Zwei WM-Titel (1999, 2000) mit Sidecar-Multi-Champ Steve Webster können sich sehen lassen. Dann entdeckt er das Thema Fahrwerk für sich, dockt 2007 bei ZF an. Er macht sich mit seinem Team daran, das vom Pkw-Bereich bekannte CDC-System für Motorräder zu adaptieren. Mit Erfolg. Und damit die Entwicklung nicht stehen bleibt, lässt er es – wie 2014 im deutschen Langstrecken Cup – immer noch regelmäßig krachen.

GPS vs. aktives Fahrwerk

GPS-Produkte (deutsch: Globales Positionsbestimmungs-System) kennt jeder, Stichwort Navi. Über Satelliten wird die Position eines Empfängers bestimmt. Fürs Zurechtfinden in der City eine feine Sache. Aber als Grundlage zur Änderung von Fahrwerksparametern? So abwegig ist das nicht. Öhlins hat 2008 in der Superbike-WM gezeigt, dass sich damit deutliche Vorteile erzielen lassen.

Zwei Probleme dürfen aber nicht verschwiegen werden. Zum einen reagierte das GPS-gestützte System nicht aktiv auf äußere Einflüsse, sondern nahm nur Anpassungen an vorher festgelegten Stellen vor. Damals waren etwa 20 Regelvorgänge möglich. Bei Strecken von bis zu sechs Kilometern Länge und mehr im GP-Zirkus ist das nicht viel. Was aber noch viel mehr gegen das GPS-System als Basis zur Dämpfungsbeeinflussung spricht, ist dessen Genauigkeit. Selbst wenn Profigeräte heute eine Präzision von einigen Millimetern erreichen, sieht die Fahrrealität anders aus. Denn wer trifft schon Runde für Runde exakt die gleiche Linie? Das fällt selbst Profis schwer, und sei es nur dem Überholen von langsameren Kollegen auf der Ideallinie geschuldet. Und so einem System die Kontrolle über Fahrwerksänderungen in die Hand geben? Besser nicht.

Exakter arbeiten aktive Fahrwerkskomponenten wie das CDC (Continuous Damping Control) von ZF. Sensoren registrieren die Impulse, die ins Motorrad eingeleitet werden. Binnen Sekundenbruchteilen gleicht das System diese mit den hinterlegten Algorithmen im Steuergerät ab und definiert über Proportionalventile in den Dämpfern neue Werte für Zug- und/oder Druckstufe. Wichtig hierbei ist der Faktor Speed. Seine Effizienz kann das System nur ausspielen, wenn es schneller als die Radfrequenzen arbeitet. Bei ZF rechnet man mit einem Maximalwert von 15 Hertz. Das heißt: Bis zu 15-mal pro Sekunde geht von den Rädern ein Impuls aus, der sich aufs Fahrwerk auswirkt. Bei einer flotten Runde in Oschersleben mit glatt 1.35 Minuten sind das 1425 Fahrwerksanregungen. Verglichen mit der Zahl der alten GPS-Werte aus der Superbike-WM 2008 ein enormer Fortschritt.

Doch ganz raus sind GPS-Daten beim Rennen um gezielte Fahrwerksanpassungen nicht. Wenn es auf dem Track um Zehntel geht, liefern sie wertvolle Daten fürs Data-Recording. Die Teams können genau herauslesen, an welcher Stelle der Piste das Motorrad wie arbeitet. Das ist ein wichtiger Input, um auch die Algorithmen fürs CDC gezielt zu verfeinern, um dadurch die Gesamt-Performance weiter zu steigern. Es muss also nicht GPS vs. aktives Fahrwerk heißen, sondern gezieltes Zusammenspiel.