Beim ungleichen Leistungswettlauf von Verbrennungsmotoren hat in den letzten zwei Jahrzehnten der Diesel gegenüber dem Benziner ständig an Boden gutgemacht. Dabei sind auch die spezifischen Leistungen des Benziners sehr wohl kontinuierlich gestiegen und liegen bei Sporttriebwerken dank Mehrventiltechnik sowie variabler Ventilsteuerung heute auf einem Niveau, das vor wenigen Jahren noch Renntriebwerken vorbehalten war. Dennoch ist im Vergleich beim Diesel die ursprünglich höchst bescheidene PS-Ausbeute geradezu explodiert. Bei gleichem Hubraum hat sich seine Leistung gegenüber den 70er Jahren verdreifacht.

Fairerweise müssen die Anhänger des Selbstzünders aber

zugeben, dass der Löwenanteil der Steigerung auf die Aufladung mittels Abgasturbolader und zusätzliche Ladeluftkühlung zurückzuführen ist. Zudem wäre ohne moderne Gemischbildungssysteme wie Pumpe-Düse oder Common Rail die Potenz moderner Diesel unter Einhaltung aktueller Geräusch- und Abgasgrenzwerte nicht zu schaffen. Seinen gravierenden Vorteil gegenüber dem

Ottomotor den günstigen Verbrauch hat der Diesel jedoch

trotz der rasanten technischen Entwicklung nie eingebüßt. Auch

bei modernster Gemischaufbereitung mit Direkteinspritzung und teilweisem Magermix-Betrieb ist der Benziner dem ohne Drosselung mit Luftüberschuss agierenden Dieselmotor vor allem im Teillastbereich im Konsumverhalten klar unterlegen.

Die Spitze der Dieseltechnologie sind derzeit Motoren mit Registeraufladung, wie sie BMW jüngst im 535d präsentiert hat. Der Sechszylinder-Diesel generiert aus drei Liter Hubraum 272 PS und sensationelle 520 Nm. Zum Vergleich: BMWs modernster Benziner mit drei Liter

Hubraum, der 2005 im neuen Dreier debütiert, besitzt 258 PS und 310 Nm.

Werte, die überzeugen. Bis jetzt allerdings nur Pkw-Lenker, die in den letzten Jahren scharenweise die Fronten gewechselt haben. Doch derselbe Fahrer, der in der Garage

neben seinem BMW 535d beispielsweise eine K 1200 RS parkt, würde nie ein Motorrad mit Dieselaggregat ordern. Dabei zeigt ein kleines Zahlenspiel Erstaunliches: Man teile den BMW-Sechszylinder-Diesel und den -Ottomotor durch zwei. Heraus kommt jeweils ein 1,5-Liter-Dreizylinder: der Benziner mit 130 PS und 150 Nm Drehmoment, der Diesel mit 136 PS und 260 Nm Drehmoment bei einem weit geringeren Drehzahlniveau. Natürlich gibt es Motorradmotoren, die mehr als 170 PS aus einem Liter Hubraum quetschen, in Sachen Drehmoment

indes wird kein Otto-Saugmotor einem konsequent gemachten Turbodiesel je das Wasser reichen können.

Höchste Zeit also, sich Gedanken über das Konzept eines Dieselmotorrads zu machen. Und so haben sich nicht nur die Fachhochschule Esslingen (MOTORRAD 24/2004) und MOTORRAD mit dem Dieselmotorrad der Zukunft auseinander gesetzt, sondern auch der Forschungs- und Entwicklungsdienstleister AVL List aus Graz (siehe Seite 46).

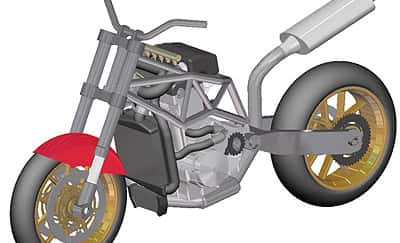

Ein günstiger Verbrauch allein überzeugt freilich nicht. Um ein attraktives Motorrad auf die Räder zu stellen, müssen insbesondere das Gewicht und die Leistungscharakteristik konkurrenzfähig sein. Daher bietet sich ein Reihendreizylinder mit 1,5 Liter Hubraum und Ausgleichswelle geradezu an. Mit 84 Millimeter Bohrung und 90 Millimeter Hub baut dieser deutlich schmaler als der Reihenvierzylinder der BMW K 1200 S, allerdings auch höher, was sich durch eine nach vorn geneigte Einbaulage zum Teil kompensieren lässt. Um die Baulänge in Grenzen zu halten, sind die Getriebewellen übereinander angeordnet.

Wie bei konventionellen Motorradmotoren ist die Auslassseite mit dem Lader nach vorn gerichtet, die Einlassseite nach hinten. Als Gemischaufbereitung kommt beim Zweirad nur ein Common-Rail-System in Frage, auch wenn die Einspritzdrücke geringer sind als bei der Pumpe-Düse-Technik. Dafür spart es viel Platz und Gewicht und bietet mit mehreren Intervallen für Vor-/Haupt- sowie Nacheinspritzung mehr Möglichkeiten zur Einhaltung von Geräusch- und Abgasvorschriften.

Ein Dieselmotor verlangt ein steiferes Gehäuse als ein Ottomotor und fällt folglich schwerer aus, dennoch sollte ein motorradgerecht konstruierter Dreizylinder mit integriertem Getriebe allenfalls fünf Kilogramm schwerer sein als etwa der Vierzylinder der K 1200 S. Ein Mehrgewicht, das sich durch einen wartungs-

armen Sekundärantrieb per Zahnrienmen wieder einsparen lässt. Da die Abgasführung seitlich neben dem Motor zu den Schalldämpfern im Heck verläuft, finden Federbein und Tank ihren Platz unter dem Triebwerk.

Bleibt als realistisches Gesamtergebnis bei einfacher Auf-

ladung des Diesels eine Leistung von 120 PS und 220 Nm

bei 250 Kilogramm Gesamtgewicht. Das könnte nicht nur für

neue Durchzugsrekorde sorgen, sondern bei Tourern, Cruisern und Naked Bikes auch für ein völlig neues Fahrgefühl aus Power und Gelassenheit auf niedrigstem Drehzahlniveau. Und nebenbei für begeisterte Mienen an der Zapfsäule.

Austrodiesel

Die Grazer Firma AVL List ist ein

renommierter Entwicklungshelfer der Pkw-Branche, speziell auf dem Diesel-

sektor. Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Steirer am Entstehungsprozess vieler aktueller Dieselmotoren entscheidenden Anteil haben. Da die österreichische Denkfabrik auch eine Abteilung Kleinmotoren und Zweiräder unterhält, war es nur kon-

sequent, die Synthese von Motorrad und Turbodiesel, der hohes Drehmoment und eine zweiradgerechte Leistungscharakteristik bietet, zu analysieren. Vor der Konzeption erstellten die Mannen um Projektleiter Bernhard Graf ein Lastenheft:

l Die Leistung sollte 100 PS, das Drehmoment 200 Nm betragen.

l Das Gewicht musste im direkten Vergleich konkurrenzfähig bleiben.

l Das mechanische Getriebe sollte eine automatische Schaltung erhalten.

l Der Motor musste künftige Abgas- und Geräuschbestimmungen erfüllen.

l Als größte Herausforderung galt es,

trotz anderer Motortechnik das charakteristische Erscheinungsbild eines unverkleideten Motorrads zu reproduzieren.

Nach diesen Vorgaben machten sich die Ingenieure ans Werk, von der Kon-

zeption über die Konstruktion bis zur

Erstellung eines Modells im Rapid-Prototyping-Verfahren und der Simulation der Fahr- und Verbrauchseigenschaften am Rechner. Dabei decken sich die Grundsatzüberlegungen mit denen von MOTORRAD. Ein turbogeladener, ladeluftgekühl-

ter Reihendreizylinder mit Common-Rail-Direkteinspritzung kristallisierte sich als optimale Lösung heraus. Aus 83 Millimeter Bohrung und 82 Millimeter Hub resultier-

ten 1331 cm3 Hubraum. Zwei zahnkettengetriebene, oben liegende Nockenwellen steuern über Rollenschlepphebel je vier Ventile pro Zylinder. Für eine gute Verwirbelung ist einer der beiden Einlasskanäle pro Zylinder als Tangential-, der andere als Drallkanal ausgeführt.

Das freie Massenmoment erster Ordnung des Drillings eliminieren zwei von

der Kurbelwelle angetriebene Zahnräder mit exzentrisch platzierten Schwermetallstopfen. Zur Aufladung dient ein Lader mit verstellbarer Turbinengeometrie. Die Common-Rail-Pumpe sitzt hinter dem Motor über dem Getriebe, der Oxidationskatalysator unter dem Motor. Auch für die Kühlung ließen sich die Ingenieure eine pfiffige Lösung einfallen. Wasser- und Ladeluftkühler sind in Sandwich-Bauweise direkt hintereinander an konventioneller Position hinter dem Vorderrad platziert, darunter der zusätzliche Ölkühler. Die halbauto-

matische Schaltung des herkömmlichen Sechsganggetriebes erfolgt elektrohydraulisch, die Versorgung mit Öldruck von einer zweiten Ölpumpe, die auf einer gemeinsamen Welle mit der ersten läuft. Damit lässt sich das Getriebe sowohl manuell

als auch automatisch schalten. Das mit-

tragende Triebwerk sitzt in einem Gitterrohrrahmen, die Schwinge ist im Motorgehäuse hinter dem Getriebe gelagert.

So weit, so gut. Doch wie sehen nun die mittels Simulation erstellten Prognosen aus? Der Austrodiesel würde sogar die 2,3-Liter-Triumph-Rocket weit übertreffen. Bei 1000/min sollen 100 Nm anliegen, bei 2000 Touren 200 Nm erreicht sein, die bis 3500 Umdrehungen anhalten. Erst dann fällt das Drehmoment bis zur Maximaldrehzahl von 5000/min wieder ab. Die Leistung steigt laut Berechnung konti-

nuierlich bis 3500/min auf 100 PS an und bleibt bis 4500 Umdrehungen konstant. Und laut Vorhersage der Grazer brächte das Dieselbike bei einem Tankvolumen von 21 Litern 240 Kilogramm vollgetankt auf die Waage. Womit es sich im Reigen von Yamaha XJR 1300 und Co. keinesfalls

verstecken müsste.

Anhand dieser Daten lassen sich auch die Fahrleistungen berechnen. So müsste sich der Steirer Diesel von null auf 140 km/h mit 5,3 Sekunden einer Kawasaki ZRX 1200 nur um zwei Zehntel geschlagen geben. Und könnte im Durchzug das bislang schnellste japanische Motorrad dieses Segments, die Honda CB 1300, von 60 bis 100 km/h mit 3,3 Sekunden um glatt vier Zehntel deklassieren. Von 100 bis 140 km/h müsste der Diesel lediglich der Kawasaki ZRX 1200 um ein Zehntel den Vortritt lassen. Und würde mit 220 km/h Höchstgeschwindigkeit munter im Reigen der großen japanischen Naked Bikes mitmischen bei deutlich geringerem Verbrauch.

Selbst wenn diese Daten etwas optimistisch erscheinen, zeigt die Studie ganz klar das Potenzial eines Dieselmotor-

rads auf, ohne wirklich zu verdeutlichen, mit welcher Lässigkeit es auf niederstem Drehzahlniveau zu Werke ginge. Bleibt zu hoffen, dass eine Motorradfirma die Überlegungen der AVL aufgreift, vielleicht sogar jener deutsche Hersteller, der in der Steiermark bereits heute famose Sechszylinder-Diesel für seine Pkw fertigen lässt kein geringerer als BMW.