Bretthart, empfindlich, aber bildschön - das hört man oft an Stammtischen, wenn über Moto Guzzi geredet wird. Trotzdem sind die großen V-Twins aus Mandello del Lario begehrt wie nie zuvor. Speziell die Le Mans-Baureihe hat es den Sammlern angetan. Handelt es sich dann noch um einen alten Rundkopf-Twin mit Tonti-Rahmen im Original-Zustand, legen Fans heute fünfstellige Eurobeträge auf den Tisch, um in deren Besitz zu gelangen. „Den Käufer erwartet dann ein schnelles, durchaus alltagstaugliches und zuverlässiges Sportmotorrad mit Exotentouch“, sagt Christian Bauer, Guzzi-Spezialist und Geschäftsführer der Firma IMT-Motorräder in München. „Vorausgesetzt, die Guzzi wurde immer gut gepflegt und gewartet“, schiebt er noch nach, „sonst wird es schnell sehr teuer.“

Umbauorgien mit Moto Guzzi Le Mans

Gerade die Le Mans-Typen, aber auch ihre Schwestern, wie die V-, T-, S-, SP- und Sport-Modelle sowie die Moto Guzzi California mit Hubräumen zwischen 750 und 1000 Kubikzentimeter, sind in der Vergangenheit häufig diversen Umbauorgien zum Opfer gefallen. Kaum eine Guzzi blieb hiervon verschont. Da wurden schon mal eine California zur Le Mans oder eine Le Mans zum Tourer umgebaut. Besonders beliebt waren Vollverkleidungen, in jüngster Zeit auch Café Racer-Umbauten. Egal, ob hierfür eine California oder Moto Guzzi Le Mans herhalten musste die Basis, der legendäre Tonti-Rahmen, ist aufgrund des Guzzi-typischen Baukastenprinzips immer gleich. Lediglich ab der California II sind die Stoßdämpferaufnahmen am Rahmen weiter hinten angeschweißt. „Auch der schwächere California-Motor lässt sich einfach zum stärkeren Le Mans-Motor aufrüsten“, erklärt Christian Bauer.

Es wundert daher nicht, dass auch die Fahreigenschaften der Guzzis sehr ähnlich sind. Egal, ob es sich um eine Moto Guzzi V7 Sport von 1973 oder die 1000er-Le Mans von 1988 handelt - dank langem Radstand, einem verhältnismäßig niedrigen Schwerpunkt und moderaten Kardanreaktionen ist das Fahrverhalten aller Guzzis in der Regel tadellos. Richtig arbeiten muss man aber in Kurven, eine Guzzi will mit Nachdruck zu Richtungswechseln überredet werden. In Schräglage verhält sie sich dafür genauso unkritisch wie auf Geraden. „Speziell bei Passfahrten kann dies zum Hochleistungssport ausarten“, so Christian. „Dafür weiß man aber nach einer Tour, dass man Motorrad gefahren ist.“ Hierin ist übrigens der Grund zu sehen, warum vielen eine Guzzi sehr schwer erscheint, um sie dann gerne mal als „Eisenhaufen“ oder „Macho-Bike“ zu bezeichnen.

Gewöhnungsbedürftig ist ebenso das Guzzi-typische Integralbremssystem, das seit der Moto Guzzi 850 T3 von 1975 zur Serienausstattung aller V2 -Guzzi gehörte. Beim Druck auf den Fußbremshebel wird nicht nur die Hinterradbremse angesteuert, sondern auch die linke vordere Bremsscheibe. Die rechte vordere Scheibe betätigt man hingegen konventionell über den Handbremshebel. „Anfangs ist das System schon etwas gewöhnungsbedürftig“, gibt Christian zu, „man kommt aber schnell damit zurecht. Dann ist sogar scharfes Bremsen in Kurven möglich, ohne gleich einen Sturz zu riskieren.“

Sorgsame Warmlaufphase äußerst wichtig

Auch der richtige Umgang mit einer Moto Guzzi will gelernt sein. „Für eine lange Lebensdauer des Motors ist eine sorgsame Warmlaufphase sehr wichtig“, weiß Martin Hagemann, Geschäftsführer der Firma Guzziepiu aus Hambrücken, wie Christian Bauer ein in der Szene anerkannter Guzzi-Spezialist. „Gut 20 Kilometer sind hier einzurechnen, bis der Motorblock vollständig durchwärmt ist und die Öltemperatur bei gesunden 100 Grad Celsius liegt.“ Dann darf aber ungehemmt am Gas gedreht werden, solange man im vorgeschriebenen Drehzahlbereich bleibt. Verschalten oder brutales Runterschalten kann jedoch den Ventiltrieb des Stoßstangen-V-Motors ins Flattern bringen. Verbogene Ventile sind dann noch der geringste Schaden, der einen erwartet. Untertouriges Fahren vertragen die V-Twins dagegen erstaunlich gut, auch wenn es zur Schonung der Zahnräder im Antriebsstrang besser vermieden werden sollte.

Es ist ziemlich egal, welche Moto Guzzi mit V-Motor der Baujahre 1967 bis 1993 auf der Wunschliste steht. Dank des Baukastenprinzips und konservativer Technikentwicklung zeigen sie meist die gleichen Schwächen. Gemeint sind hierbei nicht die typischen Alters- und Verschleißerscheinungen gebrauchter Klassiker aus jenen Tagen, sondern die speziellen Macken einer Guzzi. Zwar hat man in Mandello del Lario im Laufe der Jahre versucht, sie zu beseitigen, dennoch ziehen sich Mängel wie Ölverlust, rupfende Kupplungen oder gelegentlicher Kupferwurmbefall wie ein roter Faden durch die Guzzi-Modellgeschichte dieser Jahre. Unser Experte Christian Bauer bleibt dennoch entspannt: „Man kann das auch positiv sehen, weil es neben den üblichen Guzzi-Krankheiten kaum modellspezifische Schwächen gibt.“

Häufiges Gebrechen: Ölverlust

Beim Gebrauchtkauf einer Moto Guzzi sollte also zuerst der Motor auf Ölundichtheiten geprüft werden. Neuralgisch sind hier die Wellendichtringe der Kurbelwelle, sowohl vorne an der Lichtmaschine als auch hinten an der Kupplung. „Einen Defekt erkennt man leicht an Öltropfen unterhalb des Lima-Deckels oder unterhalb der Kupplungsglocke“, erklärt Christian. Als Folge kann die Zweischeiben-Trockenkupplung verölen oder sich die Lima mit Öl zusetzen. Der Aufwand, den kupplungsseitigen Dichtungsring zu wechseln, ist groß, da der gesamte Antriebsstrang ausgebaut werden muss. Acht Stunden Arbeit plus Material stehen hier fürs Zerlegen, Wechseln des Dichtringes und den anschließenden Zusammenbau an. „Bei allen Wellendichtringen ist stets auf gute Qualität zu achten“, ergänzt Martin Hagemann. „Ich empfehle beim Austausch, jene aus Viton zu wählen.“

Verliert der Motor der Moto Guzzi nach dem Wechsel der Wellendichtringe immer noch Öl, können die Kurbelwellenlager ausgeschlagen sein. „Aus diesem Grund prüfen wir immer auch gleich das Lagerspiel und tauschen bei Bedarf das entsprechende Kurbelwellenlager“, erklärt Christian. Der Arbeitsaufwand ist beim ohnehin ausgebauten Motor nicht besonders hoch, da lediglich die Kurbelwellen-Lagerschilder demontiert werden müssen. Sind allerdings die Dichtring- oder Lager-Gleitflächen der Kurbelwelle eingelaufen, stehen noch mal zwei Stunden Arbeit plus 70 Euro für das vordere und 100 Euro für das hintere Lager auf der Rechnung, eventuell sogar die Überholung der Kurbelwelle.

Ob ein Dichtring tatsächlich ausgetauscht werden muss, lässt sich allerdings für Laien nur schwer einschätzen. Denn ein leicht nebelnder kupplungsseitiger Kurbelwellendichtring ist bei diesen betagten Moto Guzzi-Modellen fast schon normal. Zur Kontrolle den Verschlussstopfen des Schaulochs auf der rechten Seite der Kupplungsglocke entfernen. Hat sich innen am Stopfen ein schmieriger Belag aus Kupplungsstaub und Öl abgesetzt, kann der endgültige Exitus des Wellendichtrings bevorstehen. Tipp von Martin Hagemann: „Einfach mal am Stopfen schnuppern. Riecht der Ölnebel stark säuerlich, kann die Ursache auch ein defekter Dichtring der Getriebeeingangswelle sein.“

Ein weiterer Grund für leckende Dichtungen: zu viel Motoröl. Dadurch steigt der Motorinnendruck, und Öl entweicht über die Wellendichtringe. Sofern diese und das Kugelventil der Entlüftung noch nicht beschädigt wurden, reicht dann meist die Absenkung des Motorölstandes auf mittleres Niveau. Das Kugelventil sitzt bei den Modellen ohne Luftfilter direkt im Entlüftungsdruck-Ausgleichsbehälter, der zwischen den beiden Zylindern über einen Gummischlauch mit dem Kurbelgehäuse verbunden ist. In diesem Behälter enden auch die Entlüftungsschläuche der beiden Ventildeckel. Um das Öl abzuführen, führt schließlich ein Schlauch unterhalb des Getriebes ins Freie. Bei den Modellen mit Luftfilter (ab Moto Guzzi Le Mans III und California 2) erfolgt die Entlüftung in den Rahmen. Hier sitzt das Kugelventil im Entlüftungsschlauchflansch des Kurbelgehäuses. Achtung: Bei geknickten oder zu engen Schläuchen droht ebenfalls Ölaustritt an den Wellendichtringen!

An den Zylindern bereitet lediglich die Ventildeckelverschraubung gelegentlich Probleme, da die in das blanke Alu des Zylinderkopfes geschnittenen M6-Gewinde gerne ausreißen. Findige Bastler setzen hier schon mal präventiv Gewindestangen und verschrauben den Ventildeckel mit Innensechskant-Zylindermuttern.

Ventiltrieb gilt als robust

Der Ventiltrieb der großen Moto Guzzi V2 gilt als robust. Trotzdem empfiehlt sich ein Blick unter die beiden Ventildeckel. Christian testet stets das radiale Spiel der Kipphebel und überprüft deren Druckfläche auf Verschleiß. Beides sollte sich selbst nach 60000 Kilometern im guten Zustand befinden. „Eingeschlagene Ventile lassen sich leicht an zu weit herausgedrehten Ventilspiel-Einstellschrauben am Kipphebel erkennen. Sind drei bis fünf Gewindegänge oberhalb der Kontermutter erkennbar, ist alles im grünen Bereich“, erklärt der Münchener Guzzi-Spezialist.

Nicht vergessen sollte man auch, den Vorbesitzer zu fragen, ob bereits gehärtete Ventilsitzringe für den Bleifreibetrieb nachgerüstet wurden. Gerade bei eingeschlagenen Ventilen liegt der Verdacht nahe, dass der Motor noch nicht Bleifrei-tauglich ist. „Pro Kopf muss dann inklusive Material mit rund 300 Euro für die Umrüstung gerechnet werden“, weiß Christian.

Bei allen Moto Guzzi ab der 750 S (Baujahr 1974) ist zudem auf Geräusche der Steuerkette zu achten, da diese lediglich eine Führungsschiene besitzt, aber noch nicht über einen automatischen Kettenspanner verfügt. Zum Nachspannen der langlebigen Duplexkette muss alle 20 000 Kilometer der Stirndeckel runter. Ein Aufwand, den so mancher Vorbesitzer gescheut hat. Die Folge des Wartungsstaus ist eine entsprechende Geräuschkulisse. „Wer sich das Nachspannen sparen möchte, kann den automatischen Steuerkettenspanner der späteren Modelle, also ab der Quota, Baujahr 1989, problemlos nachrüsten“ so Christian. Rund 100 Euro kostet der Spanner, plus eine Stunde Arbeit.

Vor 1974 hatten die V7-Modelle Stirnräder zur Ventilsteuerung. Die sind völlig problemlos. Öfter Probleme bereiten jedoch nachgerüstete Stirnradsätze. Diese gibt es noch für alle Modelle mit Steuerkette. „In der Vergangenheit wurden Stirnräder aus ungeeignetem Material angeboten, die schnell verschlissen“, warnt Christian. „Wer so was in seiner Moto Guzzi findet, sollte auf die Steuerkette zurückrüsten.“

Für Vergaser alle Teile lieferbar

Die Gasfabriken der Moto Guzzis kommen traditionell von Dellorto. Ihr einfacher Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer. „Selbst wenn was kaputt geht, bekommt man für jeden Vergasertyp problemlos Teile oder komplette Vergaser“, so Martin. Mit höherem Verschleiß muss man jedoch bei den Vergasern der Le Mans I und II rechnen, die ab Werk mit offenen Ansaugtrichtern ausgerüstet sind. Je nach Einsatzbedingungen können deren Gasschieber nach 20 bis 30000 Kilometern am Ende sein. Typisches Zeichen: unruhiges Standgas und schlechtes Abstimmverhalten. Ursache ist hier Straßenstaub, der wie Schmirgelpaste an den Innereien des Vergasers arbeitet.

Zur Kontrolle die Schieberdeckel abschrauben und die Gasschieber aus dem Gehäuse ziehen. Bei übermäßigem Abrieb oder Kratzspuren muss ein Vergaser meist komplett ersetzt werden. Rund 200 Euro pro Stück sind dann fällig, zuzüglich Montage und Synchronisierung. „Vom Zustand der Vergaser kann man auch auf den des Motors schließen, weil der angesaugte Staub auch dort für Verschleiß sorgt“, ergänzt Christian und rät generell zu einem statischen Druckverlusttest.

Viel schickes Tuning-Zubehör für die Dellortos

Für die Dellortos gibt es viel schickes Tuning-Zubehör. Besonders beliebt sind Alu-Trichter, da sie optisch ansprechender wirken als die originalen grauen Plastikteile. Haben sie die gleichen Maße, spricht nichts gegen ihre Verwendung. Beliebt sind auch die Kunststoff-Ansaugstutzen vom ehemaligen Guzzi-Teile-Spezialisten „Moto Spezial“, weil sie die schweren Vergaser im Gegensatz zu den originalen Gummistutzen fest mit dem Zylinderkopf verbinden und zuverlässig thermisch entkoppeln. Nachteil dieser an und für sich guten Teile ist, dass sie oft zu fest am Kopf angeschraubt wurden, sich dadurch verbiegen und so Fremdluft ziehen. Simpler Check: Startpilot auf die Ansaugstutzen sprühen. Erhöht sich das Standgas, gibt es hier Undichtigkeiten.

Abgasseitig sind die Endtöpfe eingehend zu begutachten. Vor allem bei den Le Mans- und California-Modellen finden sich häufig so genannte Competizione-Anlagen von Lafranconi. „Sie bieten besseren Sound und - bei guter Vergaserabstimmung - auch mehr Drehmoment und etwas mehr Leistung im mittleren Drehzahlbereich. Bei der Spitzenleistung muss man jedoch mit einem zehnprozentigen Verlust rechnen“, so Martin. „Den meisten Competizione-Anlagen fehlt allerdings der offizielle TÜV-Segen“. Eine Eintragung ist jedoch möglich bei Montage eines Vorschalldämpfers. Christian bietet diesen speziell für die Le Mans-Modelle an.

Martin arbeitet lieber mit Einschubkatalysatoren, die den Geräuschwert um rund sechs Dezibel reduzieren und zusätzlich hohe Töne filtern. Doch auch dann verursachen viele Lafranconis noch zu viel Lärm, weil sie rasch durchrosten, wenn das Motorrad regelmäßig im Freien steht.

Kupplung öfter mit Zahnbelag

Ein waches Auge braucht es ebenso für die Kupplung. Verlangt die Zweischeiben-Trockenkupplung hohe Handkräfte oder rupft beim Einkuppeln, liegt dies oft an einer ausgeschlagenen oder verdreckten Mitnehmerverzahnung der Zwischen- oder Schwungscheibe. Auch die Mitnehmerverzahnung der Reibscheibe beziehungsweise Getriebeeingangswelle kann hierfür die Ursache sein. Muss sie getauscht werden, sollte immer die Mitnehmerverzahnung der neueren Guzzi-Modelle (ab Moto Guzzi SP III, California III, Le Mans 1000) eingebaut werden. Sie besitzt größere und damit verschleißärmere Zahnradflanken, kostet mit rund 70 Euro zudem nicht mehr als das ältere Bauteil.

Das Getriebe arbeitet viele Jahre zuverlässig. 100000 Kilometer und mehr steckt es normalerweise problemlos weg, bevor eine Überholung nötig wird. Trotzdem sollte es beim Gebrauchtkauf getestet werden. Springen bei der Probefahrt Gänge heraus oder lassen sich nicht exakt schalten, können die Schaltgabeln eingelaufen oder die Verzahnung der Schiebemuffen ausgeschlagen sein. Für die Experten jedoch kein Grund zur Panik. „Die meisten Getriebeteile sind problemlos erhältlich“, weiß Martin, „gehen allerdings ins Geld.“ Einzig bei den verschiedenen Nadellagern der Getriebewellen gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten.

Ärger macht immer wieder der Neutralschalter. „Es ist eher Zufall, dass er korrekt arbeitet“, beschreibt Christian die Misere. Der Schalter besteht nämlich aus einer Kontaktzunge, die in Neutralstellung auf einer kleinen Erhöhung auf der Schaltwalze ruht und so den Schaltkreis schließt. Wird ein Gang eingelegt, dreht sich die Erhöhung mit der Schaltwalze weg und unterbricht den Stromkreis. „Das geht tausendmal gut. Doch irgendwann ist trotz leuchtender Anzeige noch ein Gang im Eingriff“, so der Experte. „Wer sich an der Justierung des empfindlichen Schalters versucht, wird schnell entnervt aufgeben.“ Nicht umsonst hatte „Moto Spezial“ einst für das Getriebe eine Abdeckung für den Neutralschalter im Programm geführt, die nach der Demontage des Schalters das Loch im Getriebe verschließt.

Problemkind Kardan

Ein echtes Problemkind ist auch der Kardan. Vor allem das Kardan-Doppelkreuzgelenk bei der Schwingenaufnahme schlägt gerne aus. Um über seinen Zustand sicher Bescheid zu wissen, muss es ausgebaut und per Hand auf Spiel getestet werden. „Auch steife Gelenke lassen sich nur so diagnostizieren. Macht das Kardangelenk hingegen bereits im eingebauten Zustand Klack-Geräusche, dann ist es bereits abgerissen und muss sofort getauscht werden“, erklärt Martin. Der Austausch des Gelenks ist jedoch relativ einfach und dauert um die zwei Stunden. Dafür reißt das Doppelkreuzgelenk mit einem Preis von rund 250 Euro ein großes Loch in die Haushaltskasse. „Beim Tausch des defekten Kreuzgelenks sollte auch dessen Stützlager in der Schwinge getauscht werden, weil es durch die Unwucht häufig in Mitleidenschaft gezogen wurde.“ Das ist allerdings kein Thema bei lediglich 14 Euro Materialkosten und einer überschaubaren Mehrarbeit von gut 20 Minuten.

Kommen wir zum Endantrieb. Sind hier Ölspuren zu sehen? Speziell am Flansch zwischen Schwinge und Endantrieb tritt gelegentlich Schmierstoff aus. Ursache kann ein defekter Wellendichtring der Getriebeausgangswelle sein. Da der Endantrieb jedoch in den Kardantunnel entlüftet, um so auch den Kardanlängenausgleich zu schmieren, ist hier etwas Ölnebel aber normal. Ebenfalls empfehlenswert ist der Check der Kegelradwelle. Hat sie zuviel Spiel, muss sie entweder neu gelagert oder komplett ersetzt werden. Einem solchen Schaden kommt man aber nur auf die Schliche, wenn man den Endantrieb abflanscht. Eine Stunde Arbeit für die Kontrolle und drei bis vier Stunden für eine eventuelle Reparatur sind hierbei zu veranschlagen. Beim Tausch des Kegelrads muss auch das Tellerrad gewechselt werden, was die Reparaturkosten auf rund 500 Euro treibt, inklusive Lager und Dichtungssatz. Eine Arbeit für versierte Spezialisten, denn das Spiel zwischen Teller- und Kegelrad muss exakt ausdistanziert werden. „Das Öl im Endantrieb sollte auf jeden Fall jährlich gewechselt werden“, rät Martin. Wegen der geringen Temperaturen im Endantrieb kann sich hier nämlich Kondenswasser bilden, das Rost zur Folge hat. Beim Wechsel keinesfalls den vorgeschriebenen Molybdändisulfid-Ölzusatz (20 ml) zur Reduzierung des Verschleißes vergessen!

Besser als ihr Ruf: die Elektrik

Die gesamte Guzzi-Elektrik stammt meist von Bosch. Ebenfalls verbaut wurden Lichtmaschinen von Saprisa, bei jüngeren Modellen zudem Elektrostarter von Valeo. Hinzu kommen Elektronikbauteile von Magneti Marelli, CEV, Merit, Domino und sogar Ducati Energia. Da man bei Moto Guzzi mangels Aufzeichnungen nicht exakt weiß, was genau wann in welchem Modell verbaut wurde, ist eine Überprüfung des Originalzustands fast unmöglich.

Grundsätzlich ist der Aufbau der Elektrik bei allen Moto Guzzi-Typen jedoch sehr ähnlich. Ausnahme: Bei den frühen V7-Modellen war die per Keilriemen angetriebene Lichtmaschine (Marelli oder Bosch) oberhalb des Kurbelgehäuses zwischen den beiden Zylindern platziert. Ab der Moto Guzzi V7 Sport mit dem damals von Tonti neu entwickelten Rahmen wurde die Lichtmaschine an die Kurbelwelle stirnseitig angeflanscht. Arbeiten die Limas der frühen V7-Modelle meist problemlos - nur die Kohlen müssen gelegentlich geprüft werden -, neigen die auf der Kurbelwelle montierten Bosch-Limas besonders bei den sportlichen Le Mans-Modellen zu Ausfällen. Dann haben meist Vibrationen dem Rotor zugesetzt. Der Schaden ist jedoch augenfällig, denn entweder erlischt die Generatorkontrollleuchte bei laufendem Motor nicht, oder sie bleibt bei stehendem Motor mit eingeschalteter Zündung dunkel, weil der Rotor Masse hat. Ein Rotor kostet knapp 150 Euro, für den Tausch muss etwa eine Stunde Arbeit einkalkuliert werden.

Günstiger wird es mit Gebrauchtteilen, die vergleichsweise häufig angeboten werden, da die Moto Guzzi-Lichtmaschinen baugleich sind mit jenen der /6- und /7-Modelle von BMW. „Überhitzungsschäden an der Lima sind selten. Wenn allerdings statt des Kunststoff-Limadeckels ein dekorativer Zubehör-Aludeckel verbaut und der serienmäßige Kunststoff-Belüftungszwischenring weggelassen wurde, ist der Hitzekollaps programmiert“, warnt Martin. Eindeutiger Hinweis: verschmorte Schuhstecker und angeschmolzene Kabel an der Lima.

Überholung des Starters

Seinen Dienst quittiert gelegentlich weiterhin der Öldruckschalter oberhalb des linken Zylinders. Ein harmloser Fehler, der mit fünf Euro für den Schalter und fünf Minuten Arbeit schnell behoben ist. Ähnlich günstig lassen sich ebenfalls streikende E-Starter wieder instand setzen. Oft ist nur ein defektes Starterrelais die Ursache, das für etwa zehn Euro zu haben ist. Der Wechsel ist selbst für Laien in ein paar Minuten erledigt. Bei hohen Laufleistungen über 100000 Kilometer ist jedoch eine Überholung des Starters angebracht. „Wir reinigen den E-Starter, messen ihn durch, setzen bei Bedarf die Kollektoren und Lagerbuchsen instand und bauen, wenn nötig, neue Kohlen ein“, sagt Martin. Liegt kein größerer Schaden vor, werden dafür rund 100 Euro fällig.

Entgegen der landläufigen Meinung funktioniert die restliche Elektrik bei guter Pflege recht zuverlässig. Das gilt sogar für die Lenkerarmaturen. „Wer Stecker und Kontakte gelegentlich mit Kontaktspray behandelt, die Schalter mit Vaseline schmiert und seine Guzzi bei Regen mit einer atmungsaktiven Abdeckplane schützt, sollte eigentlich keine Probleme haben“, so Christian.

Schwierigkeiten mit der Kontaktzündung

Ähnliches gilt für die Kontaktzündung. Wurde sie schon länger nicht mehr gewartet, hat das Zündaussetzer, schlechte Gasannahme und ein instabiles Standgas zur Folge. Der Zündverteiler sitzt bei den großen Guzzis hinterm rechten Zylinder, wo sich unter einer Plastikkappe die Unterbrecherkontakte und darunter der Fliehkraftregler, angetrieben über einen Schneckentrieb der Nockenwelle, befinden.

„Die Zündkontakte sind dank der robusten Kondensatoren langlebig - der Verstell-Nocken muss jedoch alle 3000 Kilometer geschmiert werden, sonst laufen die Hebeböckchen der Unterbrecherkontakte ein und der Zündzeitpunkt verstellt sich“, erklärt Christian. „Auch die Fliehkraft-Verstellmechanik braucht regelmäßig ein paar Tropfen Öl.“ Beim Abschmieren immer den Zustand der Federn des Fliehkraftreglers prüfen. Einen Defekt erkennt man beim Abblitzen der Zündung bei Leerlaufdrehzahl. Springt der Zündmarkierungspunkt dabei hin und her, sind oft die Federn überdehnt. Ersatz kostet zehn Euro. Sollte nach dem Wechsel der Federn der Zündmarkierungspunkt im Stroboskoplicht immer noch hin und her springen, kann der Schneckentrieb ausgeschlagen sein. „Dann muss das Verteilerritzel getauscht werden. Zurzeit ist dieses jedoch nicht mehr lieferbar. Man kann es aber überarbeiten oder durch ein gutes Gebrauchtteil ersetzen“, so Christian.

Stabil bis heute: das Fahrwerk

Die Moto Guzzi-Fahrwerke sind über alle Zweifel erhaben. Nachlassende Dämpfung nahmen Guzzisti früher zum Anlass, auf Koni-Federbeine umzurüsten. Eine gute Wahl, wie Martin bestätigt: „Die Konis gibt es heute noch, sie werden seit einigen Jahren in Australien unter dem Markennamen „Ikon“ in gleicher Qualität produziert, kosten mit Gutachten rund 400 Euro pro Paar.“ Auch die Vorderradgabel ist ab Werk harmonisch abgestimmt. Wurde das Gabelöl regelmäßig gewechselt, ist sie heute noch meist im guten Zustand. Steht eine Überholung an, findet man im Zubehör empfehlenswerte „Tuningteile“ wie etwa Dämpfelemente von Bitubo oder die progressiven Federn von Wirth.

Die Bremsanlagen der Mandello-Adler liefert traditionell Brembo. Fast alle Teile zur Reparatur gibt es noch, nur die hintere P09-Zange bei Modellen mit Druckregelventil ist nicht mehr erhältlich. Schlechte Karten haben auch Originalitätsfanatiker: So gibt es beispielsweise die vorderen Bremszangen der Le Mans I nicht mehr. Diese besaßen ab Werk zwei Entlüfterventile, die aktuellen Ersatz-Bremszangen haben nur noch eines. Ähnlich die Situation beim nicht mehr lieferbaren runden Handbremszylinder der ersten Le Mans, für den nur noch ein Dichtungssatz angeboten wird. Als Ersatz für den Bremszylinder kommen nur noch Teile von Grimeca oder Brembo-Nachbauten infrage.

Dank Integralbremssystem verzögern die Stopper selbst nach heutigen Maßstäben sehr ordentlich. Nachteil der Grauguss-Scheiben ist deren Korrosionsanfälligkeit. „Schon nach einer verregneten Nacht im Freien sind die Bremsscheiben verrostet“, so Christian. „Das ist jedoch harmlos, beim ersten Verzögern ist der Flugrost wieder runter.“ Zum Problem wird Letzterer nur bei längeren Standzeiten, weil sich unter den Bremsbelägen Oxidationsnarben auf den Scheiben bilden können, die sich beim Bremsen durch Rubbeln bemerkbar machen. Abhilfe: Tausch der betroffenen Scheiben, macht etwa 150 Euro pro Stück plus eine Stunde Arbeit. Bei der Besichtigung einer Guzzi außerdem auf den langen Gummibremsschlauch der Integralbremse achten, der meist am Lenkkopf scheuert. „Müssen die originalen Schläuche ersetzt werden, sollte immer auf Stahlflexleitungen umgerüstet werden“, empfiehlt Martin. „Dann sind Durchscheuern oder ein schwammiger Druckpunkt kein Thema mehr!“

Sonstige Alterserscheinungen

Hat die Besichtigung bis jetzt keinen gravierenden Mangel offenbart, darf man sich als Kaufinteressent schon mal Gedanken über die Unterschrift machen. Jetzt geht es nämlich nur noch um Äußerlichkeiten. Und die kann auch ein Laie ganz einfach beurteilen. Beispielsweise den oftmals schlechten Zustand der Sitzbänke. Bei den Moto Guzzi Le Mans I bis III sind diese aus Formschaum gegossen. Die Sitzmöbel sind meist durchgesessen oder lösen sich in ihre Bestandteile auf. Doch Ersatz ist lieferbar, jetzt sogar wieder für die Ur-Le Mans für rund 325 Euro. Gleiches gilt für die oftmals brüchigen Gummiteile.

Hat das Hinterrad einer aufgebockten Maschine Bodenkontakt, ist der Anschlag des Hauptständers ausgeschlagen. Zur Behebung des Schadens kann man entweder den Ständer ersetzen oder für kleines Geld die beiden Anschläge aufschweißen lassen und so 120 Euro sparen. Geprüft werden sollten außerdem die Benzinhähne. Davon gibt es zwei Varianten: würfelförmig bei allen V7 und 750 S oder oval (ab Le Mans I). Vor allem Ersterer neigt häufig zu Inkontinenz, und Dichtungen sind nicht mehr erhältlich. Mit Geschick kann man sie aber selbst anfertigen.

Unsere beiden Experten Christian Bauer und Martin Hagemann wüssten noch mehr, worauf beim Gebrauchtkauf zu achten ist. Dabei handelt es sich allerdings nicht mehr um typische Guzzi-Gebrechen, sondern um normale Alterserscheinungen, unter denen fast alle Klassiker leiden. Einen Rat haben sie aber noch. „Bei kaum einem Motorrad ist es so wichtig zu wissen, wie der Vorbesitzer es behandelt hat“, meint Christian. „Wurden Kundendienste nicht eingehalten oder nur repariert, wenn es unbedingt erforderlich war, sollte man vom Kauf Abstand nehmen.“ Das gilt besonders bei einer verbastelten Maschine. Ist man den Verlockungen eines günstigen Preises dennoch erlegen, sollten nach Ansicht von Martin nach dem Kauf wirklich alle Defekte behoben und gründlich restauriert werden. „Dann hat man bei guter Pflege für viele Jahre Ruhe und kann den herrlichen Klang, den kräftigen Durchzug und den guten Werterhalt dieses italienischen Klassikers sorgenfrei genießen.“

Die Experten

Seit seiner frühen Jugend schwärmt Christian Bauer für Moto Guzzi. Mit 19 Jahren kaufte er sich als erstes Motorrad eine neue Le Mans III und baute sie sofort um. Je mehr er an seiner Guzzi schraubte, desto klarer wurde ihm, dass er Guzzi-Schrauber werden wollte. Nach erfolgreicher Ausbildung bot sich ihm 1988 schließlich die Möglichkeit zum Einstieg bei der IMT-Motorräder GmbH. Heute gehört Christian Bauer zu den gefragtesten Guzzi-Experten in Deutschland. Von A wie Abstimmarbeiten bis Z wie Zubehör bietet er jede Dienstleistung rund um die Marke aus Mandello del Lario an. www.imt-guzzi.de

Martin Hagemann machte 1982 auf einer Moto Guzzi V35 seinen Führerschein. Seitdem schlägt sein Herz für die kleinen Moto Guzzi. 1994 gründete er speziell für diese Modelle einen Ersatzteilhandel und war bis 1999 Depothändler von Stein-Dinse. Nach seiner Umschulung im Jahr 1996 zum Kfz-Mechaniker, Fachrichtung Kraftradinstandsetzung, folgte mit der Zweiradmechaniker-Meisterprüfung im Jahr 2000 der nächste Schritt. Der Umzug in eine größere Werkstatt stand 2007 an, als er in Hambrücken geeignete und bezahlbare Räumlichkeiten fand. Mit seiner Frau Silke (Versand & Büro) und drei weiteren Mitarbeitern widmet er sich dort noch immer den kleinen Guzzi-Typen. Aber auch die hubraumstarken V2 bekommen bei ihm die liebevolle Zuwendung, die die Italienerinnen brauchen. www.guzziepiu.de

Das meint der Restaurierer

Die Fangemeinde für klassische Guzzis nimmt ständig zu, da es sich rumgesprochen hat, dass man mit den alten Guzzis durchaus noch Touren über die Alpen oder Pyrenäen machen kann. Solide Technik, sehr gutes Fahrwerk und Bremsen sowie der Sound sprechen für sich.

Wer eine große Moto Guzzi kaufen möchte, sollte sich zunächst bei den Tourern umsehen, denn in Vergleich zu den Sportmodellen sind sie meist weniger verbastelt. Jedoch sind die California-Modelle von V7 bis California 2 meistens sehr viel gelaufen. 300000 Kilometer sind keine Seltenheit. Trotzdem kosten fahrbereite T3 California rund 4800 Euro. Guzzis zu finden, die belegbar weniger als 100000 Kilometer auf der Uhr haben, ist schwierig. Entsprechend teuer sind sie dann auch. Unsere letzte Cali 2 mit echten 37000 Kilometern ging für 11000 Euro weg! Für eine neuwertig restaurierte T3 California muss man bei uns mit rund 18000 Euro rechnen. Die V7-Modelle, die fahrbereit für rund 6000 Euro gehandelt werden, sind jedoch fast alle „verschlissen, obwohl es sehr standfeste Motorräder sind. Besonders bei den Sportmodellen sind die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen. Eine verbastelte Le Mans I kostet locker 8000 Euro, für eine perfekt restaurierte werden bei uns sogar bis zu 30000 Euro bezahlt. V7 Sport und 750 S bis S3 hingegen sind kaum mehr erhältlich, aber auf jeden Fall eine gute Geldanlage, da für eine V7 Sport schon mal 35000 Euro ausgegeben werden.

Moto Guzzi Le Mans IV wird noch günstig gehandelt

Eine Moto Guzzi Le Mans II kommt dagegen deutlich günstiger - fahrbereite Exemplare gibt es ab 7000 Euro. Aber leider sieht sie nicht so schön aus. Deswegen wurden viele Maschinen umgebaut. Die Le Mans III ist sicherlich der Klassiker der Zukunft und noch relativ original am Markt zu bekommen. Gute fahrbereite Maschinen liegen bei rund 6000 Euro. Noch günstig wird eine Le Mans IV gehandelt. Fahrbereit kostet sie rund 3000 Euro.

Generell ist bei den alten Sportmodellen immer Vorsicht beim Gebrauchtkauf angeraten, denn sie wurden viel getunt und umgebaut - und das leider selten vom Fachmann! Restaurierung und Service der klassischen Guzzi-Modelle sind aber ziemlich problemlos. Die wichtigen Ersatzteile, die es zum Fahren braucht, gibt es dank des Baukastensystems noch reichlich. Modellspezifische Teile, wie zum Beispiel Blinker, Lichtschalter, Scheinwerfer oder Sitzbänke, sind aber nur mühsam in guter Qualität aufzutreiben. Entsprechend steigen hier die Preise. Ein Lichtschalter für die Le Mans I kostet pro Seite beispielsweise stolze 200 bis 250 Euro! www.motoguzzi-baecker.de

Markt

Das Preisniveau der großen Moto Guzzi der 1970er- und 80er-Jahre zeigt eine klare Charakteristik: Ob V7, 850, 1000 oder Le Mans, gigantische Preisunterschiede gibt es nicht. Als Faustregel gilt: Sportler sind teurer als Tourer. Zu den wenigen wertmäßig herausragenden Modellen gehören aber in jedem Fall die 850 California, 750 Spezial, die nur für die USA gebaute 750 Ambassador und vor allem die V7 Sport. Wer hier die nur von 1971 bis 1972 gebaute „Telaio Rosso“-Version haben möchte, sollte sich auf eine lange Suche und einen kräftigen Aufpreis einrichten, der bis zu 10000 Euro über dem Wert einer normalen Moto Guzzi V7 Sport liegen kann.

Bei Volumenmodellen wie den 850er-Tourern hält sich das Wertsteigerungspotenzial dagegen in Grenzen. Ganz wichtig: Originalzustand. Schon umgebaute Sitzbänke können abschreckend wirken, umlackierte Maschinen sind zumindest bei Händlern noch nicht mal über den Preis zu verkaufen, selbst wenn unverbastelte Moto Guzzi Le Mans I fast ausgestorben sind. Dieses Kaufverhalten hängt vor allem mit der veränderten Käuferschicht zusammen: Zu den Selbstschraubern ab Mitte 40, die diese Guzzi-Modelle noch neu oder als junge Gebrauchte erlebt haben, gesellen sich seit einigen Jahren jüngere und finanziell gut gestellte Sammler, die mit größter Selbstverständlichkeit aufwendige Komplettrestaurierungen in Auftrag geben - aber bitte in den Originalzustand.

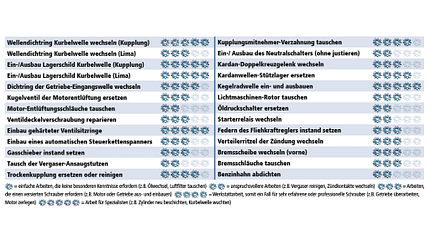

Schrauberkenntnisse

Eine Moto Guzzi zählt mit ihrem wartungsfreundlichen und relativ übersichtlichen Aufbau traditionell zu den Motorrädern, an denen gerne und viel geschraubt wird. Dennoch verlangen auch die italienischen Kardan-Maschinen vom Hobby-Schrauber ein gerüttelt Maß an Erfahrung und nach einer entsprechend ausgestatteten Werkstatt. Für eine realistische Selbsteinschätzung zeigen wir hier, welche Ansprüche die V2-Klassiker an den Heimwerker stellen, um typische Arbeiten erfolgreich bewältigen zu können.

Weitere Moto Guzzi-Spezialisten

Däs Motothek,

73577 Birkenlohe, Telefon 071 76/37 29

www.daes-motothek.de

Dynotec GmbH,

67592 Flörsheim, Telefon 062 43/58 82

www.dynotec.de

Gawa Guzzi GmbH,

66129 Saarbrücken, Telefon 068 05/21 88 29

www.gawa-guzzi.de

HMB-Guzzi,

91187 Röttenbach, Tel. 091 72/66 99 18

www.hmb-guzzi.de

MTS Ricambi,

26203 Wardenburg, Tel. 044 07/207 18

www.mts-ricambi.de

Michael Nitzsche & Team,

46286 Dorsten, Telefon 023 69/218 42

www.italomotos.de

Peter Lamparth,

73287 Bad Boll, Telefon 071 64/140 37

www.mgc-lamparth.de

Stein-Dinse (Guzzi-/Brembo-Teile),

Onlineshop: www.stein-dinse.biz