In Sachen Bremsentechnik war es ausnahmsweise nicht der Rennsport, der bei den Motorrädern den Fortschritt beflügelte, sondern die revolutionäre Honda CB 750 von 1968, die die Scheibenbremse salonfähig machte. Erst Anfang der 1970er-Jahre ersetzten einige Grand Prix Fahrer ihre riesigen Trommelbremsen durch zwei englische Lockheed-Scheiben, deren Bremszangen in die Gabelholme integriert waren. Mitte der 70er-Jahre war die Scheibenbremse auch in der Großserie zum Standard geworden – Gott sei Dank. Denn mit den bis dahin verbauten Duplex-Bremsen im 200-Millimeter-Format wurde jede flotte Passabfahrt zum Abenteuer. Unter Hitze weitete sich der Trommeldurchmesser dramatisch auf, die organischen Beläge fingen an zu schmieren und die Bremswirkung war dahin. Da halfen auch keine noch so großen Lufthutzen und Belüftungsschlitze wirklich weiter.

Standfester, aber mit hoher Handkraft zu bedienen, wurde die Einzelbremsscheibe im Zug der „PS-Explosion“ sicherheitshalber verdoppelt. Ein häufiges Problem: die Verformung der oftmals ausgestanzten, einteiligen Stahlbremsscheiben unter Hitze. Durch ungünstige Spannungen im Material und die nur auf den Bremsring wirkende Hitze verbogen sich die Scheiben wie ein Tellerrand, Fachbegriff „schirmen“, und waren damit unbrauchbar.

Erste Ende der 80er waren Sportler der Leistung gewachsen

Erst mit großen, semi-schwimmend gelagerten 320er-Bremsscheiben und wirkungsvollen Vierkolbenzangen, wie sie Yamaha an der FZR 1000 von 1987 verbaute, waren die Sportmotorräder der Leistung von weit über 100 PS gewachsen. Was sich auch in der Tatsache widerspiegelt, dass diese Dimensionierung bis zum heutigen Tag Bestand hat. Selbst die derzeit stärksten und schnellsten Seriensportler fahren mit identischen Abmessungen der Bremsanlage nicht nur spazieren, sondern auch im Rennsport um Platz und Sieg. Zwischendurch gingen manche Hersteller mit üppigen Sechskolbenzangen einen Schritt weiter, der jedoch schnell wieder korrigiert wurde. Wie so oft ist es nicht zwingend die Dimensionierung, sondern die Wahl der sogenannten Reibpartner, also Beläge und Scheiben, die eine gute Bremse ausmachen – oder eben auch nicht.

Blickt man auf die Anfänge und die Entwicklung der letzten 30 Jahre zurück, ist es kaum zu glauben, dass aktuelle Sportmaschinen selbst rasante Rennstrecken-Einlagen klaglos wegstecken. Auch wenn es an den Boxen gelegentlich leicht „nach Bremse“ riecht, bleiben Druckpunkt und Verzögerung auf der sicheren Seite. Was jedoch nicht bedeutet, dass auch moderne Bremsanlagen in Einzelfällen nicht mit lästigen Problemen zu kämpfen haben.

Bremsbelagmischung ist entscheidender Faktor

Die häufigsten Reklamationen: Vibrationen beim Bremsen, landläufig unter dem Begriff Bremsrubbeln bekannt. Ursache dafür sind meist Gefügeänderungen in der Stahllegierung der Scheibe. Mit der Folge, dass die oft fleckig angelaufene Bremsscheibe einen unregelmäßigen Reibbeiwert aufbaut, was der Fahrer in Form von Vibrationen zu spüren bekommt – speziell bei leicht angelegten Belägen. Grundlegende Abhilfe schafft nur der Austausch der Scheiben.

Im Dauerbetrieb kann schon ein leicht unrunder Lauf (Seitenschlag) der Bremsscheibe dazu führen, dass sie ungleichmäßig verschleißt und an den selben Vibrationen leidet wie bei Gefügeveränderungen.

Ein entscheidender Faktor bei allen Bremsen ist die Bremsbelagmischung. Heute in fast allen Fällen als Sintermetalllegierung ausgeführt, sind solche Beläge auch unter großer Hitze der Rennstreckenhatz gewachsen. Auch die Einbremsphase der Beläge hat sich mit solchen Mischungen drastisch auf ein Minimum verkürzt.

Beläge mit organischen Bestandteilen oder gar vollorganische Beläge hingegen verlangen nach einer gründlichen Einbremsphase. Dabei sollte die Belastung langsam und kontinuierlich bis zur maximalen Verzögerung aus hohem Tempo gesteigert werden. Erst bei der maximalen Hitzeentwicklung werden Gase freigesetzt, die sich zwischen Belag und Bremsscheibe als regelrechtes Polster aufbauen und die Verzögerung enorm verschlechtern können. Zuweilen fühlt sich solch ein Fading an, als ob die Scheibe eingeölt wäre. Dieses sogenannte Initial-Fading muss erreicht werden, damit die Beläge unter hohen thermischen Belastungen zuverlässig arbeiten. Oftmals bildet sich beim Einbremsen eine glasige Oberfläche, die durch Abziehen mit Läppleinen der Körnung 200 oder mehr entfernt werden kann.

Für den Rennsport gut, für die Straße zu aggressiv

Ein anderes mögliches Problem ist der sogenannte Schrägverschleiß der Bremsbeläge auch bei Vierkolbenzangen. Für Rennmaschinen mit kurzen Wartungsintervallen kein Thema, wurden die Beschwerden über diese Unart bei Käufern von Serienmaschinen umso lauter. Die Lösung des Problems: Bremszangen mit unterschiedlich großen Kolben. Während die auflaufende Belagseite von einem kleinen Kolben auf die Scheibe gepresst wird, arbeitet auf der ablaufenden Seite ein großer Bremskolben, der aufgrund seiner größeren Fläche und damit des größeren hydraulischen Übersetzungsverhältnisses eine höhere Kraft ausübt. Durch diesen Trick wurde der ungleichförmige Verschleiß der Vier- und vor allem der überdimensionierten Sechskolbenzangen oftmals kompensiert.

Die Eigenheit, dass die auflaufende Bremsbelagseite mehr Anpressdruck erzeugt, macht man sich im Rennsport zunutze und bestückt die Vierkolbenzangen mit vier einzelnen, kleinen Belägen. Damit verdoppeln sich die auflaufenden Kanten und damit der Servo-Effekt für eine bessere Bremswirkung bei geringstem Kraftaufwand. Für den Einsatz im Straßenbetrieb zeigten solche Bremsanlagen oft ein zu aggressives Zupacken und eine damit verbundene Sturzgefahr bei Schreckbremsungen oder nasser Fahrbahn – zumindest ohne die Absicherung durch ABS.

Monobloc-Bremszange aus dem Rennsport

Mit den sogenannten radialen Bremspumpen hielt ein weiteres Bauteil aus dem Rennsport Einzug in die Großserie. Wobei der grundlegende Vorteil lediglich in der geänderten Aufteilung zwischen mechanischer und hydraulischer Übersetzung zu suchen ist. Durch den längeren wirksamen Bremshebel kann der Durchmesser des Bremskolbens größer gewählt werden als bei konventionellen Bremspumpen. Dort wird die Handkraft über einen Winkel von rund 90 Grad auf den Bremskolben umgelenkt, der – dann mit kleinerem Durchmesser ausgestattet – eine höhere hydraulische Übersetzung (kleinerer Bremskolbendurchmesser) benötigt. Unterm Strich bauen beide Systeme theoretisch den selben Bremsdruck auf. Der Vorteil bei der radialen Anordnung: Dosierbarkeit und Rückmeldung fühlen sich subjektiv klarer an.

Aus dem Rennsport entwickelten sich zudem die sogenannten Monobloc-Bremszangen, die mittels aufwendiger Fräsarbeiten aus einer hochfesten Aluminiumlegierung als einteiliges Werkstück hergestellt werden, während Großserienbauteile aus zwei verschraubten Hälften bestehen. Der Gegensatz dazu ist die weitverbreitete, simple und kostengünstige Schwimmsattelbremse, die meist nur noch am Hinterrad verbaut wird. Dort arbeiten nur auf der Radaußenseite ein (Einkolbenzange) oder zwei Bremskolben (Doppelkolbenzange). Rücken diese unter hydraulischem Druck aus, verschiebt sich die gesamte, auf zwei Bolzen schwimmend gelagerte Zange seitlich und drückt den auf der Innenseite fest montieren Belag ebenfalls auf die Bremsscheibe. Die Nachteile: Die Steifigkeit der Bremszange ist geringer, wodurch sich die Dosierbarkeit bei extremer Beanspruchung verschlechtert.

Tipps & Tricks zur Bremsenpflege

Beim Bremsbelagwechsel sollte man darauf achten, ob die Bremskolben mit einer eingebrannten Schmutzschicht aus Bremsstaub verdreckt sind. Diese sollte mit einer alten Zahnbürste und Reiniger – sehr gut geht‘s mit einem MoS2-Spray – entfernt werden. Bremsenreiniger hilft nicht viel, da es sich hier nicht um eine öl- oder fetthaltige Substanz handelt. Auf keinen Fall mit dem Schraubenzieher oder der groben Drahtbürste den Schmutz abkratzen.Wird die Ablagerung nicht entfernt, kann sie beim Zurückdrücken der Kolben in die Bohrung gelangen. Mögliche Folge: Die Bremse löst aufgrund der schwergängigen Kolben nicht mehr einwandfrei, die Beläge schleifen dann permanent an den Bremsscheiben. Beim Tausch der Bremsflüssigkeit sollten vorher alle Bremskolben in ihren Sitz zurückgedrückt werden, damit möglichst wenig Volumen mit alter Flüssigkeit in der Bremszange verbleibt. Kommt die Bremsflüssigkeit als dunkle Brühe aus dem System, muss dieses komplett zerlegt und bis in den letzten Winkel gründlich gereingt werden. Durch die hohe mechanische Hebelwirkung baut sich am Bolzen des Hebels eine hohe Reibung auf, wodurch sich die Bremse schlecht dosieren lässt. Unbedingt reinigen und mit Hochdruckfett montieren. Dasselbe gilt für die Gleitfläche zwischen Bremskolben an der Pumpe und dem Bremshebel.

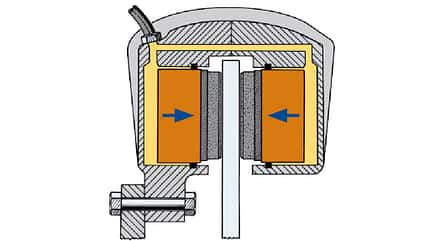

Festsattel

Die Festsattelbremse hat sich im Lauf der Jahre durchgesetzt. Dabei werden in dem steifen Gehäuse auf jeder Seite ein (Zweikolbenbremse), zwei (Vierkolbenbremse) oder sogar drei Kolben (Sechskolbenbremse) mit hydraulischem Druck auf die Bremsbeläge gepresst.

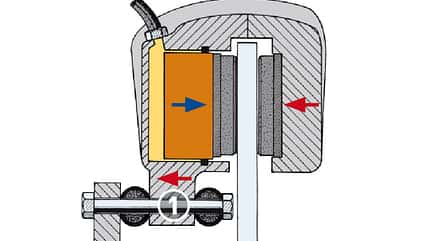

Schwimmsattel

Die Schwimmsattelbremse kommt meist an kostengünstigen Bikes zum Einsatz. Der Bremssattel ist auf zwei dauerhaft geschmierten Bolzen (1) gelagert und kann sich axial verschieben, wenn der nur auf einer Seite wirkende Bremskolben aktiviert wird. Hier spricht man von Ein-, Doppel- oder Dreikolben-Bremssätteln.