Die Marschrichtung wurde bereits 2005 ausgegeben, als sich BMW für die S 1000 RR entschieden hat und damals die knapp 170 PS starke Suzuki GSX-R 1000 K5 zur Referenzmaschine erklärte. Stärker und schneller als jedes vergleichbare Serienmotorrad, so und nicht anders sollte 2010 der Supersportler von BMW auf den Markt kommen. Die Frage lautete damals nur: Wie viel Leistung können die Japaner im Jahr 2010 mobilisieren? Eine Frage ohne Antwort, und so blieb den BMW-Ingenieuren nur ein Weg: das Maximum rauszuholen. Denn zu der Zeit konnte ja niemand ahnen, dass die Spitzenleistung der Supersportmotoren in den Jahren darauf stagnieren würde.

Der Weg zum Ziel begann bereits mit der Konzeption des neuen Motors. V4-Motor, Big Bang oder andere, aufwändige Lösungen wurden verworfen, 200 PS ließen sich nach Meinung der BMW-Techniker nur mit einem Reihen-Vierzylindermotor realisieren, der vor allem in Bezug auf Reibungsverluste optimiert ist. Also keine Ausgleichswellen oder sonstigen kraftfressenden Schnickschnack, sondern möglichst wenig bewegte Bauteile. Zudem bringt ein Reihenmotor Vorteile in Peripherie, Gewicht, Bauraum, Einlasskanälen und Auspuffführung.

Hoch, höher, am höchsten - nur Drehzahl bringt Leistung

Der Weg zur Höchstleistung fängt dort an, wo das brennbare Gemisch gebildet wird: im Ansaugschlund, der mit 48 Millimetern Durchmesser noch zwei Millimeter größer ausfällt als bei der Honda Fireblade. Umgerechnet auf den freien Ansaugquerschnitt macht das stramme neun Prozent mehr freie Fläche, die dem Frischgas weniger Widerstand entgegensetzt. Relativ lange Ansaugtrichter sorgen dafür, dass trotz der großen Kanalquerschnitte auch in niederen Drehzahlen ein akzeptables Drehmoment vorhanden ist.

Bei 11300 Umdrehungen heben sich dann ähnlich wie bei der Yamaha YZF-R1 oder Aprilia RSV4 Factory die 60 Millimeter langen Zusatztrichter ab und spendieren durch die jetzt verkürzten Ansaugwege die frappierende Drehfreudigkeit. Nur mit dieser Maßnahme kann das hohe Leistungsniveau über einen so breiten Drehzahlbereich gehalten werden.

Der Gasbefehl des Fahrers wird durch konventionelle Züge an einen Sensor am Drosselklappenkörper weiter geleitet, tatsächlich aber werden die Drosselklappen von einem elektrischen Stellmotor betätigt. "Ride-by-wire" oder "E-Gas" wird diese Technologie genannt, die ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Nur dadurch sind die riesigen Ansaugschlünde möglich, ansonsten würde die Strömung bei niedrigen Drehzahlen und Vollgas einfach zusammenbrechen. Ein weiterer Vorteil: Man kann ganz einfach in die Leistungskurve eingreifen, die Spitzenleistung begrenzen oder die Korrelation zwischen Gasgriff- und Drosselklappenstellung steuern, Leistungscharak-teristik und Ansprechverhalten fallen je nach gewähltem Modus (Rain, Sport, Race und Slick) mehr oder weniger sanft aus.

Es kommt aufs Gramm an

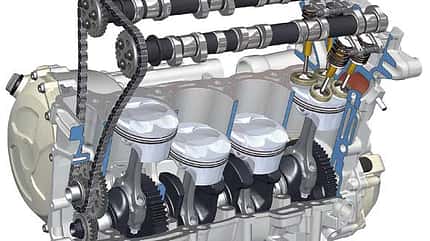

Der signifikante Unterschied der bayerischen Motorkonstruktion gegenüber den japanischen Vierzylindern liegt in der Ventilsteuerung. Um auch in höchsten Drehzahlen exakte Steuerzeiten zu garantieren, wird eine kurze Zahnkette verwendet, die über ein vorgeschaltetes Zahnradpaar angetrieben und in der Laufrichtung umgekehrt wird . Deshalb sitzt am BMW-Motor der Kettenspanner vorn am Zylinderblock, und die Nockenwellen drehen sich rückwärts. Dass sich dadurch die Kreiselkräfte der rotierenden Motormassen zugunsten eines besseren Handlings verringern, ist theoretisch zutreffend, spielt in der Praxis aber kaum eine Rolle.

Entscheidend für die Drehzahlfestigkeit des S 1000 RR-Motors sind die geringen Massen der Ventilbetätigung. Anstatt der üblichen Tassenstößel betätigen extrem kleine, kohlenstoffbeschichtete (DLC-Verfahren) Schlepphebel je zwei 33,5er-Einlass- und 27,2er-Auslassventile aus Titan. Schlepphebel wurden bereits bei der Honda CB 450 Mitte der 60er-Jahre und bei einigen Vierzylindern verwendet (Kawasaki GPZ-Modelle, frühe Suzuki GSX-R-Modelle), aber diese Lösungen sind mit der extrem leichten und reibungsarmen Variante der S 1000 RR nicht zu vergleichen. Laut BMW liegen die Vorteile der geringeren Massenkräfte gegenüber Tassenstößeln bei Faktor drei. Somit konnten größere Ventile verwendet werden, ohne die maximalen Ventilbeschleunigungen zu verringern. In Verbindung mit dem ultrakurzen Hub von nur 49,7 Millimetern bei 80 Millimetern Bohrung, erlauben die Münchner eine Höchstdrehzahl von 14200/min, also ganze 600/min mehr als der kurzhubigste Japan-Motor der Yamaha YZF-R1 (78 x 52,2 mm).

Extreme Werte legt BMW auch bei der Verdichtung vor. Das Verhältnis von 13:1 ist nur möglich, weil BMW Brennräume und Kolbenböden bearbeitet. Bei gegossenen, unbearbeiteten Bauteilen ist die Gefahr einer nach oben abweichenden Verdichtung einfach zu groß, weshalb die Japaner zum Teil deutlich unter dem Wert von 13:1 bleiben. Geringe Toleranzen führen in der Serie zu entsprechend geringen Streuungen in der Spitzenleistung, die von MOTORRAD gemessenen Maschinen bewegten sich in einem schmalen Leistungsfenster zwischen 196 und 203 PS.

Der Trick: Wenig Reibung ergibt mehr Leistung

Im Bereich Kolben/Zylinder ist das Thema Reibungsreduzierung natürlich besonders wichtig. Die 0,8 Millimeter dünnen Kompressionsringe laufen mit geringer Vorspannung in speziell bearbeiteten Zylinderlaufbahnen. Bei diesem Verfahren wird beim Honen mittels einer aufgeschraubten Brille der Zylinderblock so zusammengespannt, dass sich eine Verformung wie beim montierten Zylinderkopf ergibt. Nur so ist eine perfekte Dichtigkeit bei geringster Reibung zu machen.

Weniger Reibung garantieren auch die 34 Millimeter kleinen Lager (Honda CBR 1000 RR 36,5 mm) der nur 103 Millimeter langen Stahlpleuel mit ihren gecrackten Pleuelfüßen. Nach Vorbild der japanischen Motoren liegt auch bei der S 1000 RR die Kurbelwelle weit über dem Ölsumpf der Nasssumpfschmierung, wodurch sich die Panschverluste des Kurbeltriebes auf ein Minimum reduzieren.

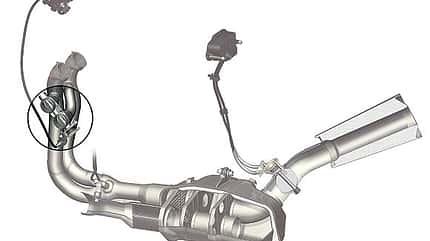

Damit trotz höchster Spitzenleistung beim Landstraßenritt genügend Spurtkraft vorhanden ist, bedienten sich die Bayern zweier simpler Tricks. Zum einen werden über Klappen im Interferenzrohr Krümmer Nummer eins und vier, sowie zwei und drei drehzahlabhängig getrennt oder gekoppelt. Der Hintergrund: Bei mittleren Drehzahlen ist die schwingende Gassäule verlängert, indem die Einzelkrümmer geschlossen bleiben. Bei hohen Drehzahlen und einem entsprechend hohen Gasdurchsatz öffnet die Klappe den Zugang zum Krümmer des um 360 Kurbelwellengrad versetzt arbeitenden Zylinders, der damit verringerte Abgasgegendruck wirkt leistungssteigernd und reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Trick Nummer zwei: Dank der Drehfreudigkeit kann es sich BMW leisten, die S 1000 RR sehr kurz zu übersetzen, mit dem Resultat, dass die tatsächlich verfügbare Zugkraft am Hinterrad auf dem Niveau der drehmomentstärkeren Japaner liegt. Was aber nichts daran ändert, dass der BMW-Motor dem Fahrer aus niederen Drehzahlen auf engen Landstraßen subjektiv kein im Wortsinn wirklich mitreißendes Erlebnis beschert.

Videos des laufenden Motors

Am aufgeschnittenen Motor sieht man hier die Ventilbetätigung außerhalb des Zylinders durch die Schlepphebel.

Und hier die Ventilbewegung innerhalb des Zylinders.