Die Jagd auf BMW geht weiter. 2016 wollen Suzuki und Kawasaki der Benchmark aus Bayern an die Lederhose und haben sich dazu einiges einfallen lassen. Dazu zählt die Fahrbarkeit der neuen Superbikes genauso wie die schiere Leistungsausbeute von 200 PS plus. Allerdings müssen die Hersteller auch die Zeichen der Zeit mit in die Entwicklung einbeziehen, und dazu gehört Euro 4 etwa mit strengen Abgasnormen. Damit alles am Ende passt, waren offensichtlich ein paar neue Technik-Tricks erforderlich, die wir hier ein wenig beleuchten.

Los geht‘s mit dem Vierzylinder-Screamer von Suzuki. Um einen möglichst hohen Füllungsgrad und damit ein kräftiges Drehmoment und höchste Leistung zu erreichen, sollten die Ventile eines Viertakt-Hochleistungsmotors so lange als möglich geöffnet sein. Andererseits muss der Motor fein und sauber auf den Gasbefehl ansprechen und im unteren Teillastbetrieb, also bei ganz gering geöffnetem Gasgriff, ruckfrei und rund laufen. Deshalb suchen die Motorenkonstrukteure nach dem besten Kompromiss und im Falle der neuen Suzuki GSX-R 1000 nach mechanischen Lösungen, um Power und Laufkultur zu vereinen.

Kurze Steuerzeiten, geringe Ventilüberschneidung

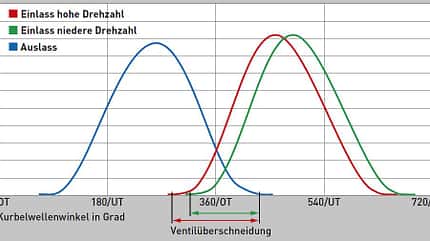

Über die Ventilsteuerzeiten lassen sich neben der Dauerhaltbarkeit (ruckfreie Betätigung, möglichst geringe Beschleunigungen und Flächenpressungen) auch die Motorcharakteristik sowie die Abgas- und Verbrauchswerte massiv beeinflussen. Als Faustregel gilt: Kurze Steuerzeiten und geringe Ventilüberschneidung erzeugen ein breites Drehmomentband bei geringem Verbrauch. Lange Steuerzeiten, große Ventilhübe und lange Überschneidungen garantieren hingegen hohe Spitzenleistung bei erhöhtem Verbrauch und eingeschränkter Alltagstauglichkeit. Dabei entweicht durch den offenen Gaswechsel (Ventilüberschneidung im oberen Totpunkt) mehr oder weniger viel Frischgas in den Auspuff, und damit gelangen die giftigen Kohlenwasserstoffverbindungen in die Umwelt. Speziell beim Kaltstart sowie bei niedrigen Drehzahlen und geringer Last (wenig Gas) kann die leistungsfördernde Überschneidung den Rundlauf des Motors beeinträchtigen.

Und so regelt Suzuki bei der kommenden GSX-R 1000 den Gaswechsel dem Trend entsprechend über die im Automobilbau übliche Technik der variablen Ventilsteuerung. In diesem Fall handelt es sich um eine sogenannte Phasenverstellung, um die Überschneidung bei niedrigen Drehzahlen zu verkürzen. Die eigentlichen Steuerzeiten, also die Länge der Ventilöffnung gemessen in Kurbelwellengrad, werden dabei aber nicht angetastet. Man verschiebt lediglich den Beginn und das Ende der Steuerzeiten in gleichem Maße (Phasenverschiebung). Eine genaue Beschreibung der neuen Technik oder gar Steuerzeiten oder ein Leistungsdiagramm wollen die Suzuki-Techniker gegenwärtig nicht herausrücken, und so basieren unsere Angaben bislang auf der Analyse der gezeigten Bauteile, Hypothesen und Erfahrungswerten.

Ventilsteuerung wegen Euro 4

Ein Grund für die neue Ventilsteuerung der GSX-R 1000 dürfte wohl auch in den zukünftigen, verschärften Euro 4-Abgasvorschriften zu suchen sein. Zumal Suzuki beim Rüstungswettlauf nicht hinten anstehen möchte. 200 PS plus müssen schon sein, wenn man den Anschluss zur Konkurrenz von Aprilia, BMW, Ducati und Yamaha nicht verlieren möchte.

Beim Suzuki-Motor regelt die Fliehkraftverstellung nur die Phasenverschiebung auf der Einlassnockenwelle. Dabei wird der Öffnungszeitpunkt bei niedrigen Drehzahlen um zirka 13 Grad nach hinten verschoben. Mit dem Effekt, dass die Frischgase erst einströmen, wenn das Auslassventil nahezu komplett geschlossen ist. Dadurch wird verhindert, dass ein Teil der Frischgase ungenutzt durch das Auslassventil verschwindet. Steigt die Drehzahl an, verdreht die Fliehkraftverstellung die Einlassnocken stufenlos in Richtung eines früheren Öffnungszeitpunkts, was mehr Ventilüberschneidung bedeutet. PS vermutet, dass ab etwa 5000/min die Phasenverschiebung beendet ist und die Nocken ab dieser Drehzahl mit der dafür optimalen Überschneidung für höchste Leistung und Drehmoment sorgen. Nimmt die Drehzahl wieder ab, reduziert sich auch die Überschneidung. Diese Technik ist damit die erste ihrer Art in einem Superbike.

Nicht mehr ganz neu ist dagegen die sogenannte indirekte Ventilsteuerung mit Schlepphebeln anstatt der bislang verbauten Tassenstößel, die als direkte Ventilbetätigung bezeichnet wird. Neben Suzuki bedienen sich auch BMW und KTM dieser Technik. Und auch für Suzuki ist sie nicht wirklich neu, denn sie fand bereits bei verschiedenen GSX-R-Motoren der 80er- und 90er-Jahre Anwendung. Im Gegensatz zu den damaligen Ausführungen sind die aktuellen Bauteile dramatisch leichter und durch eine extrem verschleißfeste und reibungsarme DLC-Beschichtung (Diamond like Carbon) sehr robust.

Bessere Fahrbarkeit durch neues Fahrwerk

Die Ventilsteuerung via Schlepphebel baut in der Summe der oszillierenden Bauteile leichter als bei vergleichbaren Tassenstößel-Motoren. Kleiner Nachteil: Durch die Kreisbewegung des Schlepphebels auf dem Ventilschaft entsteht dort eine Querkraft, die das Ventil in seiner Führung verschränkt und somit den Verschleiß erhöht.

Wie Kawasaki bei der neuen ZX-10R setzt Suzuki bei der nächsten GSX-R 1000 eine neu entwickelte Showa-Gabel ein. Präsentiert wurde sie unter der schwer nachvollziehbaren Bezeichnung „Balance free front fork“ bereits im November 2014. Es handelt sich um eine symmetrisch aufgebaute Gabel, an der zuerst die Ausgleichsbehälter auffallen. Wie bei den bisher sehr exklusiven Racing-Stoßdämpfern enthalten sie eine Stickstofffüllung, die über einen Trennkolben die Ölfüllung unter Druck setzt. Ein wichtiger Schritt im Streben nach gleichmäßiger, reproduzierbarer Dämpfungswirkung.

Seit der Erfindung der Öldämpfung von Federbewegungen ist der kontrollierte Fluss des Dämpferöls das zentrale Thema. Ideal wäre es, wenn die Dämpferkomponenten – Hydraulikkolben, Shimpakete und Ventile – gleichmäßig und laminar vom Öl durchströmt würden. Also ohne dass es Wirbel und kleine Hohlräume (Kavitation) bildet oder an Kanten den freien Querschnitt unkontrolliert verengt. Dies sollte bei stark unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten und in einem weiten Temperaturbereich gewährleistet sein. Auch sollte keine Luft ins Öl gelangen, die durch ständige leichte Federbewegungen, Stöße und Vibrationen Bläschen bildet. Dämpferöl, das durch Luft- oder Kavitationsblasen aufgeschäumt wurde, bewirkt in kaum fassbar rascher Folge den Wechsel zwischen Dämpfungswirkung und deren völligem Zusammenbruch. An, aus, an, aus, an, aus.

Hysterese = Hysterie?

Es ist leicht vorstellbar, dass das gesamte Federungssystem eines Motorrads inklusive den Rädern und den Reifen dabei nicht mehr dem Verlauf der Bodenwellen, sondern einem wahren Chaos von Störeinflüssen folgt. Ganz abgesehen davon, dass die Reaktion auf Stöße der Fahrbahn wegen der Massenträgheit, der mechanischen Reibung und nicht zuletzt der hydraulischen Dämpfungswirkung selbst ohnehin stets mit mehr oder weniger Verzögerung, im Fachterminus Hysterese, erfolgt.

Wer diesen Begriff mit Hysterie in Verbindung bringt, irrt zwar im Sinn der Wortbedeutung, hat aber eine sehr treffende Beschreibung für ein überfordertes Dämpfungssystem gefunden: Es reagiert hysterisch auf eine Vielzahl sich überlagernder Impulse. Bei Kurvenfahrt äußert sich das meist durch das unkontrollierbare, hochfrequente Trampeln des betroffenen Rads, das sogenannte „Chattering“. Je nach Fahrzustand können aber noch weitaus mehr unliebsame Folgen von Dämpfungshysterie auftreten. „Wild pumpendes Heck, Durchschlagen, das macht dir alle Arten von Ärger, die du nicht brauchen kannst“, fasst ein Fahrwerksspezialist zusammen.

Neben dem Gasdruck, der bei der neuen Showa-Gabel dem Aufschäumen des Öls entgegen wirkt, soll auch die geschlossene Dämpferkartusche zum gleichmäßigen Ölfluss beitragen. Nach dem Vorbild der TTX-Dämpfer und -Gabeln von Öhlins wird die Dämpferkartusche auch bei der Showa-Gabel von einem zweiten Rohr ummantelt – TTX steht für „Twin-Tube-Technology“.

Zwischen den beiden Rohren fließt das bei Federbewegungen mal in die eine, mal in die andere Richtung verdrängte Öl in einem geschlossenen Kreislauf. Es kommt nicht mehr mit Luft in Berührung. Und ebenso wie beim TTX-System arbeitet in der Kartusche ein simpler Kolben, der das Öl nur hin- und herschiebt. Die Dämpfercharakteristik wird bei der Showa-Gabel in einem zweiten Seitenzweig bestimmt: In dem Anguss, der getrennt für Ein- und Ausfederdämpfung die beiden Dämpferkolben mit Shims sowie den Einstellmechanismus enthält.

Elektronik der Kawasaki schließt auf

Über die Elektronik der Suzuki ist noch kaum etwas bekannt. Allem Anschein nach wird es zwei GSX-R 1000-Modelle geben, wobei eine R-Version gerade bei der Elektronik mit entsprechendem Preisunterschied zur Basis dann über sämtliche aktuelle Helferlein wie Traktions-, Launch- und Wheelie-Kontrolle etc. verfügen müsste.

Bei Kawasaki ist da schon mehr bekannt geworden, denn ein australischer Testfahrer konnte der neuen ZX-10R im Vorfeld der internationalen Pressevorstellung bereits die Sporen geben. Der erfahrene Mann lobt das Superbike in den höchsten Tönen. Von ihm ist das Zitat „Ich kenne kein Serien-Sportmotorrad, das näher an eine WM-Maschine herankommt als dieses“ im Umlauf. Insbesondere das Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik hat es dem Kollegen aus Down Under angetan.

Gegenüber PS verriet Yoshimoto Matsuda, Projektleiter der neuen Superbike-Waffe, Kawasakis Entwicklungsansatz beim Thema Fahrassistenzen. Denn diesen galt bei der Entwicklung des neuen Motorrads natürlich ein Großteil der Aufmerksamkeit. Matsuda betont, dass die Elektronik in erster Linie Motor und Chassis dabei unterstützen muss, den mechanischen Grip der Maschine zu erhöhen. Nur so wird ein Superbike letztendlich schnell.

Aber nur Piloten, die dazu noch volles Vertrauen in das Material setzen, sind ganz schnelle Piloten. Deshalb wurde die Traktionskontrolle der neuen Zehner von einem „Reaktionssystem“, wie Matsuda das nennt, hin zu einem „Feedbacksystem“ entwickelt. Zwar hat bereits die Ninja von 2011 eine dreistufige Traktionskontrolle aufzuweisen. Doch hinkt dieses „Reaktionssystem“ den Schlupfkontrollen aktueller Superbikes mittlerweile deutlich hinterher. Die S-KTRC (Sport Kawasaki Traction Control) des alten Modells überwacht die Raddrehzahlen und vergleicht diese unter Berücksichtigung der aktuellen Beschleunigung mit der Gasgriffstellung. Beim Überschreiten der im System hinterlegten Toleranzwerte wird über die Zündung Leistung zurückgenommen.

Abflüge sind so wesentlich wahrscheinlicher

Im Vergleich zu den aktuellsten Systemen in der BMW S 1000 RR, der Aprilia RSV4 oder der Yamaha YZF-R1 mit Gyrosensortechnik greift diese Art der TC sehr grob ins Geschehen ein. Abflüge sind so wesentlich wahrscheinlicher. Der australische Kollege berichtet beim neuen Modell dagegen von extrem unauffälligem Regelverhalten, auch in Vollgaspassagen. Was ist also geschehen? Auch in der neuen ZX-10R steckt nun Sensortechnik von Bosch. Die IMU (Inertial Measurement Unit) misst die Beschleunigung entlang der Längs-, Quer- und Vertikalachsen. Außerdem erfasst das 40 Gramm leichte Bauteil Roll- und Nickrate. Die Gierrate (Schlingern, Driften, Ausbrechen des Hinterrads) wird dagegen vom Steuergerät mit einer von Kawasaki selbst geschriebenen Software berechnet. Der Hersteller selbst spricht von der „sechsten Achse“ seiner neuen TC. Kawasaki verfolgt damit einen ähnlichen Ansatz wie schon Yamaha bei der aktuellen R1: Die Hardware stammt vom Zulieferer, aber die Feinabstimmung und ein weiterer Regelwert sind hausgemacht.

Alle fünf Millisekunden fragt das System relevante Daten zum Fahrzustand ab und reguliert das Fahrverhalten über die Zündung und die elektronischen Drosselklappen. Es arbeitet in fünf Stufen und ist abschaltbar. Damit sollte Kawasaki nun mindestens auf dem Niveau der Konkurrenz angekommen sein.

Kein echtes Racing-ABS in Sicht

Beim ABS ist Matsuda wesentlich konservativer, was seine Einschätzung in Sachen Racing speziell bei Kawasaki angeht. „Ein Sportmotorrad wird niemals ohne Fahrer fahren“, so der Techniker. „Bremsen bedeutet bei einem Sportler nicht nur Anhalten, sondern mit der Bremse kreiert der Fahrer auch die Lenkbarkeit mit progressiver und degressiver Kontrolle des Bremsdrucks und dem initialen Bremsen. Deshalb ist der Fahrer ein fundamentaler Teil. Er muss das Limit der Reifen verstehen: beim Einlenken, in der Kurvenmitte und am Ausgang. Und er muss diese Möglichkeiten wie auch die des Motorrads maximal ausschöpfen. Das alles in einer komplexen Rennsituation – ich denke deshalb nicht, dass die gegenwärtige ABS-Technologie für jegliche Form von Racing geeignet ist,“ sagt Matsuda in Bezug auf die aktuelle Kawasaki ZX-10R. Diese wird zwar ein ABS haben, das sich im Gegensatz zur bisherigen Zehner jedoch abschalten lässt. Das System wird sicher beim einen oder anderen Regeneinsatz auf der Rennstrecke gute Dienste leisten, ist aber für echte Rennsituationen nicht gedacht.

Dennoch ist am neuen Kawasaki-Superbike sehr viel passiert und es spricht einiges dafür, dass die neue ZX-10R mit den vielen Verbesserungen an Elektronik, Motor und Chassis wieder einen Treffer im Herzen der Hobby-Racing-Szene landet. PS tritt Ende Januar für Heft 03/2016 zum Testride auf der GP-Strecke in Sepang an – dann gibt es die endgültige Auflösung.

Suzuki-Motorentechnik

Trotz Nachfrage hüllt man sich bei Suzuki bezüglich der neuen Technik in Schweigen. Bis auf wenige oberflächliche Informationen und Fotos war über die variable Ventilsteuerung der 2016er-GSX-R 1000 nichts in Erfahrung zu bringen. Also machten sich die Techniker der PS-Redaktion über das vorhandene Material her und sortierten die einzelnen Bauteile zu einer Funktionsskizze zusammen. Das rein mechanische Verstellsystem der Suzuki reduziert zwar den Kosten- und Materialaufwand, kann jedoch nicht durch eine elektronische Regelung an den Last- und Drehzahlbereich angepasst werden, wie das zum Beispiel bei Ducatis hydraulischem DVT-System der Fall ist.

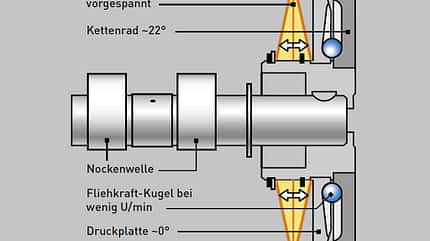

Niedrige Drehzahl

Die Fliehkraft-Kugeln (blau) werden durch den konischen Verlauf der Nuten und den Druck der Tellerfedern (gelb) auf dem kleineren Durchmesser der Druckplatte gehalten. Die zwölf Kugeln stellen auch den Kraftschluss zwischen der Einlass-Nockenwelle und dem drehbar gelagerten Kettenrad her.

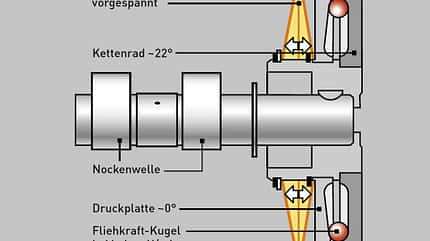

Hohe Drehzahl

Durch die Fliehkraft bei höheren Touren schieben sich die Kugeln (rot) gegen die Kraft der Tellerfedern nach außen. In Verbindung mit den schräg eingefrästen Nuten verdreht sich das Kettenrad um rund 13 Grad auf der Nockenwelle, das entspricht 26 Kurbelwellengrad.

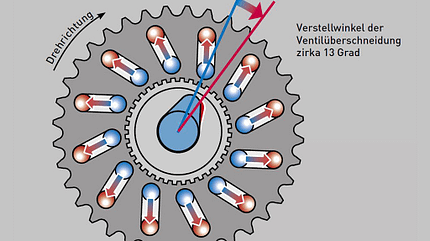

Winkelverstellung über Fliehkraft

Eine ausgeklügelte Mechanik aus Fliehkraft-Kugeln und dem Kettenrad mit seinen schräg angebrachten Nuten ergibt eine Winkelverstellung von rund 13 Grad, gemessen an der Nockenwelle. Da die Kugeln auch die Kraftübertragung zwischen Kettenrad und Druckplatte übernehmen, werden die Kugeln durch diese zusätzliche Kraft in höheren Drehzhlen nach außen verschoben.