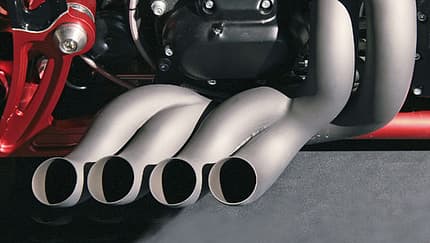

Wie können sich Käufer von Nachrüstauspuffanlagen mit EG-BE verhalten, wenn sich bei einer Geräuschmessung durch die Polizei herausstellt, dass die Anlage unzulässig laut ist, obwohl definitiv nicht daran manipuliert wurde?

Bei der Polizeikontrolle sollte man sich höflich verhalten und auf die EG-Betriebserlaubnis hinweisen. Und natürlich darauf, dass an der Auspuffanlage nichts verändert wurde. Der Polizeibeamte sollte gebeten werden, den Zustand des Dämpfers und den Schallpegel zu dokumentieren. Unbedingt darauf achten, dass diese Punkte ALLE im Protokoll aufgeführt sind. Gegenüber dem Verkäufer der Auspuffanlage bestehen Ansprüche aus Sachmängelhaftung. Eine Auspuffanlage mit einer EG-Betriebs-erlaubnis muss die geltenden Geräuschbestimmungen einhalten. Der Käufer darf wählen: Entweder verlangt er eine Auspuffanlage, welche die Grenzwerte einhält, oder er wandelt die Anlage, das heißt: er verlangt sein Geld zurück.

Benötigt man für einen Nachrüst-Schalldämpfer mit EG-Betriebserlaubnis (EG-BE) Ausweispapiere?

Nein. Als Legitimation gilt eine am Dämpfer gut sichtbar angebrachte Plakette oder Prägung. Anhand derer kann die Polizei beim KBA die ordnungsgemäße Verwendung ermitteln - zumindest theoretisch. Wurde die Freigabe im Ausland erteilt, ergeben sich in der Praxis schon mal Schwierigkeiten. Die von einigen Auspuffherstellern mitgelieferten Scheckkarten mit dem Verwendungsbereich können daher in Kontrollen durchaus hilfreich sein.

Was sieht das aktuelle Verkehrsrecht als Strafmaß vor, wenn man mit einer illegalen Auspuffanlage (ohne EG-BE oder früher üblicher ABE) in eine Kontrolle gerät?

Wer den Auspuff ausräumt, handelt vorsätzlich, mit der Folge, dass das Bußgeld deutlich erhöht werden kann. Bei einer tatsächlich illegalen Auspuffanlage, also ohne Eintrag, ABE oder EG-Betriebserlaubnis, ist die Betriebserlaubnis erloschen. Hier ist nach wie vor mit einem Bußgeld ab 50 Euro und Punkten zu rechnen.

Saisonkennzeichen

Seit dem 1. März 1997 gibt es das Saisonkennzeichen. Noch immer wissen nicht alle Fahrer über die Besonderheiten Bescheid.

Wie sieht der rechtliche Status aus?

Das Motorrad ist zwar auch außerhalb des auf dem Saisonkennzeichen angegebenen Zeitraums zugelassen, darf aber im öffentlichen Verkehrsraum weder in Betrieb gesetzt noch abgestellt werden. Auf einem öffentlichen Parkplatz oder einem Gehweg hat das Motorrad dann leider nichts zu suchen.

Was droht bei Nichtbeachtung?

Wer sein Bike unzulässig abstellt und erwischt wird, muss 40 Euro zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. 50 Euro und drei Punkte kostet es, wenn man mit dem Motorrad fährt. Richtig teuer wird es, wenn man außerhalb des Betriebszeitraums mit dem Fahrzeug unterwegs ist und es zu einem Unfall kommt. Während der Ruhezeit besteht für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Kommt es dennoch zu einem selbstverschuldeten Unfall, muss die Versicherung dem geschädigten Dritten zwar zunächst seinen Schaden ersetzen, wird sich aber wegen Vertragsverletzung einen Teil vom Versicherungsnehmer zurückholen. Das kann immerhin einen Betrag von bis zu 5000 Euro ausmachen.

Gibt es während der Ruhezeit gar keinen Versicherungsschutz?

Bestimmte Risiken sind während der sogenannten Zeit der Ruheversicherung trotzdem abgesichert. Voraussetzung dafür ist, dass das Motorrad in einem Abstellraum oder auf einem umfriedeten Abstellplatz untergebracht ist. Wird das Motorrad dann unbefugt (z. B. durch Entwendung) benutzt und ein Haftpflichtschaden verursacht, leistet der Versicherer Schadenersatz. Auch die Kaskoversicherung gewährt unter dieser Voraussetzung Versicherungsschutz, das gilt z. B. auch bei einem Brandschaden - vorausgesetzt, man hat zumindest eine Teilkaskoversicherung.

Welche Saisonkennzeichen-Besonderheiten gibt es noch?

Es gibt Fahrten, die auch außerhalb des Betriebszeitraums zulässig sind: Fahrten in Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren sowie Fahrten zur Haupt- und Abgasuntersuchung. Diese Fahrten sind versichert, gelten aber nur innerhalb des zuständigen Zulassungsbezirks. Wer sein Motorrad z. B. in Stuttgart zugelassen hat und in München einen Unfall baut, bekommt Ärger.

Schrauberhilfe

Im Herbst und im Winter wagen sich viele Motorradfahrer an Umbauten oder größere Reparaturarbeiten. Doch nicht jeder ist gelernter Mechaniker und schon bald mit seinem Schrauberlatein am Ende. Wie gut, dass sich der Nachbar mit Motorrädern auskennt und gegen ein kleines Entgelt seine Hilfe anbietet. Ist das Schwarzarbeit oder ein Nachbarschaftsdienst?

Die Tätigkeit, in diesem Fall eine Werkleistung am Motorrad, muss nur dann bei den Behörden angemeldet werden, wenn sie nachhaltig auf Gewinn ausgerichtet ist (§ 1 Absatz 3 SchwarArbG). Wer seinem Nachbarn hin und wieder für ein kleines Taschengeld hilft, muss sich keine Sorgen machen. Wer jedoch in der gesamten Nachbarschaft regelmäßig Motorräder repariert, dürfte die Grenze zur illegalen Schwarzarbeit überschreiten. Eine konkrete Grenze hierfür nennt der Gesetzgeber jedoch nicht.

Also keine Probleme beim Hobby-Helfen?

Doch. Nämlich, dass man unter Umständen wie ein Unternehmer für Mängel der Werkleistung haftet. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in aktueller Rechtsprechung geschädigten Auftraggebern Gewährleistungsansprüche zuerkannt. Dabei geht es nicht nur um Ansprüche wegen eines Defekts, sondern auch um weitergehende Sach- und Personenschäden. Selbst bei unentgeltlichen Gefälligkeitsleistungen haftet ein Schrauber ohne aus-reichende Kenntnisse, der fahrlässige Reparaturen ausführt, zum Beispiel an Bremsen oder anderen wichtigen Bauteilen, nach § 823 BGB sowohl für Schäden am Motorrad, als auch am Fahrer. Im Ernstfall kann es also sehr teuer werden! Im Zweifel also lieber Finger weg von Freundschaftsdiensten an gefahrträchtigen Bauteilen.

Scheinwerfer nachrüsten

Gerade im Herbst und im Winter ist die Sicht auf den Straßen oft schlecht. Regen, Nebel und frühe Dunkelheit können für Motorradfahrer gefährlich werden, da sie von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Daher bauen sich viele Motorradfahrer Nachrüstscheinwerfer an ihre Bikes. Worauf muss beim Anbau geachtet werden, und welche Anbauten sind erlaubt?

Grundsätzlich ist es möglich, Scheinwerfer nachzurüsten. Grundlage dazu ist die "Vorschrift zum Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen 2009/67/EG" (bisher 93/92/EWG). Demnach sind Einzelleuchten immer so anzubauen, dass ihr Bezugspunkt auf der Längsmittelebene des Kraftrades liegt. Leuchten mit gleicher Funktion, die ein Paar bilden, müssen symmetrisch in Bezug auf die Längs-mittelebene des Kraftrades angebracht sein. Nach der EU-Vorschrift sind insgesamt vier Scheinwerfer, also je zwei Abblend- und Fernlicht-Scheinwerfer zulässig. Allerdings ergeben sich durch die jeweils besonderen Anforderungen, in denen auch das Verschachteln oder Kombinieren mit anderen Scheinwerfern im Detail festgelegt ist, komplexere Abhängigkeiten bzw. Anbaumöglichkeiten. Diese sind in der rechts stehenden Skizze beispielhaft dargestellt. Zusätzlich dürfen zu diesen Kombinationen ein oder zwei Nebelscheinwerfer angebracht werden. Werden die Scheinwerfer unter Beachtung der vorgeschriebenen Anbaumaße und geometrischen Winkel angebracht, ist weder eine Abnahme noch eine Eintragung in die Zulassungsbescheinigung erforderlich. Tipp: Der komplette Inhalt der Richtlinie inklusive aller erlaubten Anbaumaße ist online unter der Adresse http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm nachzulesen. Dazu in der Suchmaske unter entsprechendem Jahrgang (2009) die Dokumentnummer "0067" eingeben.