Sie sind beide Afghanen, doch ansonsten scheinen der berüchtigte Mullah Omar und der junge Khaliq nichts gemeinsam zu haben. Khaliq ist glatt rasiert, gehört zu den gemäßigten Muslimen und lehnt ein gelegentliches Bier nicht ab – das Gesetz verbietet alkoholische Getränke zwar, aber der Schwarzmarkt offeriert sie in Hülle und Fülle. Und während der vollbärtige Fundamentalist Mullah Omar, das geistliche Oberhaupt der Taliban, seit sechs Jahren im Untergrund in Pakistan lebt, wohnt Khaliq in einem Dorf am Ufer des Panji, östlich von Kabul, in der Nähe des wegen seines Haftlagers berü¼chtigten US-Stützpunkts Bagram.

Eines jedoch eint diese so unterschiedlichen Afghanen dennoch: Beiden eröffnete das Motorrad die Chance auf ein neues Leben. Bei Mullah Omar, einst De-facto-Staatschef Afghanistans, war das Ende 2001, als er sich angesichts der vorrückenden Amerikaner bereits aus der Hauptstadt Kabul in die Berge zurückgezogen hatte. Im Bombenhagel des US-Militärs flüchtete der einäugige Taliban-Führer auf einer 50er-Honda, angeblich in die pakistanische Provinz Waziristan, von wo aus er seinen Kreuzzug bis heute fortsetzt. Bei Khaliq, dem Sohn eines Bauern, war es im letzten Jahr so weit: Da hatte er endlich das nötige Geld beisammen, um sich ein Motorrad aus chinesischer Produktion zu kaufen. Seither verdient er auf dem Gefährt seinen Lebensunterhalt, als Taxifahrer in Kabul. In Afghanistan, wo die Arbeitslosenquote über 40 Prozent liegt, ein Riesenschritt im täglichen Kampf ums Überleben.

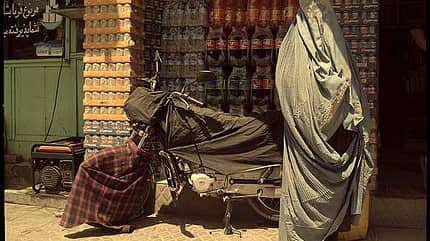

Praktisch alle Motorräder in Kabul kommen aus dem Reich der Mitte, mit Abertausenden von Zweirädern überschwemmt China den Markt. Angebot und Nachfrage passen zusammen, denn die Zweitakter, selten mit mehr als 125 Kubikzentimeter, sind halbwegs erschwinglich, und die Kundschaft ist nicht sonderlich anspruchsvoll. Hauptsache, das Ding fährt und bringt einen einigermaßen zuverlässig von A nach B. Motorradhändler drängeln sich in Kabul heute an jeder Ecke. Meist handelt es sich dabei nur um eine kleine Hütte; im Innern sind die Wände, ganz im Stil europäischer und amerikanischer Werkstätten, mit Postern halbnackter Frauen tapeziert. Zu Zeiten der Taliban hätte das ihre Besitzer auf direktem Weg vor ein Exekutionskommando geführt.

Bei den Markennamen beweisen die Chinesen ihr schon oft beschriebenes Nachahmungstalent: Land Cruiser, Pajero oder Hummer heißen die Motorräder in Afghanistan unter anderem – genau wie die Offroad-Fahrzeuge der Soldaten, der Polizei, der Nato-Truppen, die allesamt versuchen, das gebeutelte Land in den Griff zu bekommen. Eine Hummer 125 etwa kostet 530 Dollar. Das entspricht dem Jahresgehalt eines Beamten oder dem Preis einer Maschinenpistole auf dem Schwarzmarkt. Benutzt werden die Motorräder von jedem, der sich Kauf-preis und Unterhalt irgendwie leisten kann. Das gilt für die Zivilbevölkerung, aber ebenso für die Taliban-Kämpfer. Zu deren Grundausstattung gehört neben der Automatik-Waffe und dem Satellitentelefon heutzutage immer ein Motorrad. Das Beispiel des Mullah Omar hat Schule gemacht; immerhin entkam er bei seiner Flucht auf der Honda Gerüchten zufolge einer bis an die Zähne bewaffneten Elite-Truppe der US-Marines einschließlich Kampfhubschraubern, F-16-Jägern und Awacs-Aufklärungsflugzeugen. Das spornt seine Jünger an, sich ebenfalls aufs Zweirad zu verlassen. Die PS-Zahl spielt dabei keine Rolle, genau wie damals bei Mullah Omar. Hauptsache, man kommt schneller voran als zu Fuß, und das Motorrad bringt einen in ein Versteck, das mit dem Auto nicht erreichbar ist – in den unzugänglichen Bergregionen Afghanistans meist das geringste der Probleme. Selbst für Anschläge nutzen die Taliban heute Motorräder. Im letzten Juli begnadigte Afghanistans Präsident Hamid Karzai einen gescheiterten Selbstmord-Attentäter. Der gerade mal 14-jährige Rafiquallah wollte sich auf einem Motorrad dem Gouverneur der Provinz Khost nähern und ihn töten. Der Plan scheiterte, die Polizei hatte ihn aufgehalten.

Da in Afghanistan ein Eisenbahnnetz fehlt, breitet sich das Motorrad auch auf dem Land immer mehr aus und ersetzt dort allmählich Pferd und Esel. „Das Motorrad ist einfach schneller, deswegen finden die Leute es praktischer“, sagt unser Führer Fridoon. Dass die Zeiten von Esel und Pferd noch nicht lange zurückliegen, sieht man den Motorrädern an: Wie früher den Rücken der Reittiere, so bedeckt der bunte Teppich heute die Sitzbank, neben den Federbeinen baumeln die farbigen Quasten der traditionellen Quersäcke aus Wolle. Die Motorräder dienen zur Fahrt auf die Felder, zum Zusammentreiben der Herden, zur Jagd.

Die Straße nach Jalalabad führt durch ein Tal, das der Fluss in das unwegsame Gebirge gegraben hat. Er bewässert die mit Weinstöcken bestandenen Hänge und schlängelt sich an Dörfern entlang, die noch deutliche Narben der Kämpfe tragen. Manche Häuser sind vom Kugelhagel regelrecht durchlöchert, von einem Minarett liegen nur Trümmer am Ufer. In einem Weiler weist ein Schild den Weg zum „Amt für Opfer und Versehrte“. Deutlich mehr Motorräder als Esel wirbeln auf dieser Straße inzwischen den Staub auf. Helme sind Mangelware, meist muss der Turban oder bei Frauen der Schleier als Schutz reichen. Kennzeichen sehen wir kaum. „Hier auf dem Land denkt niemand daran, ein Motorrad zuzulassen“, sagt Fridoon grinsend. „Die Esel brauchten ja schließlich auch keine Papiere oder Kennzeichen.“ Manche Motorräder tragen zwar eine Art Nummern-tafel, auf der aber steht meist die Zahl 8888. Sie gilt in der chinesischen Zahlenmystik als Glücksbringer und wird bereits in China montiert – zur Dekoration.

Einige Tage später sehen wir in Kabul in einem Bazar ein Motorrad mit laufendem Motor, völlig verlassen inmitten der Menschenmenge. Als ich mich neugierig nähern will, zieht Fridoon mich schnell weiter: „Nicht hingehen, das könnte jeden Moment hochgehen.“ Seine Besorgnis ist begründet. Erst vor wenigen Monaten explodierte im gleichen Markt eine Bombe. Damals war sie im Kadaver eines Esels versteckt – der aber hat ja in Kabul inzwischen ausgedient.

Das Land Afghanistan

Der Vielvölkerstaat in Zentralasien – es werden 57 Sprachen und rund 200 Dialekte gesprochen – ist 652000 Quadratkilometer und damit gut 1,8-mal so groß wie Deutschland. Größtenteils ist Afghanistan gebirgig und nahezu unzugänglich. Die fast vollständig muslimische Bevölkerung von rund 30 Millionen lebt zu drei Vierteln auf dem Land. In 30 Jahren Bürgerkrieg, Krieg und Besetzung starben zwei Millionen Menschen, sechs Millionen flüchteten, und die Infrastruktur ist fast komplett zerstört worden. Wichtigster „Wirtschaftszweig“: Opium. Im vergangenen Jahr wurden weit über 8000 Tonnen geerntet, 95 Prozent der Weltproduktion. Seit dem Sturz des Taliban-Regimes 2001 versucht eine Schutztruppe mit knapp 45000 Soldaten aus 38 Nationen, darunter etwa 3600 Deutsche, das Land zu befrieden und einen Wiederaufbau in die Wege zu leiten.

Die Stadt Kabul

Die Metropole, auf 1800 Meter Höhe gelegen, galt in den 1960er Jahren als eine der schönsten Hauptstädte der Welt. Heute ist es eine Mischung aus Trostlosigkeit und Verfall, in der mindestens drei, nach Schätzungen bis zu fünf Millionen Menschen leben. Weil viele Flüchtlinge versuchen, sich nach ihrer Rückkehr in Kabul durchzuschlagen, ist die Einwohnerzahl stark gewachsen. Als eines der weiteren Hauptprobleme gilt die extreme Luft- und Umweltverschmutzung. Eine Kanalisation existiert kaum, ebenso wenig ein öffentliches Stromnetz, weshalb ununterbrochen Tausende von Generatoren laufen. Außerdem ist Kabul für Ausländer nach wie vor eine der gefährlichsten Städte der Welt. Das Auswärtige Amt etwa weist Neuankömmlinge an, dass „Wohn- und Diensträume stets bewacht“ und „immer Dritte über den Aufenthaltsort informiert“ sein sollten.