Arvind Jain ist mein Vertrauter: Der Chef der Zollbehörde des Airports von Bombay hält die Einreiseformalitäten für meine Transalp in erträglichem Rahmen. Zwei Arbeitstage für Papier- und Stempelarbeit – Arvind ist zufrieden, an den beiden dazwischen liegenden Feiertagen kann er nichts ändern. Über seinen Kugelbauch spannt sich ein blütenweißes Hemd, hinter der altmodischen Hornbrille zwinkert er mir zu und wünscht eine angenehme Reise in Indien.

Nun, die ersten 1500 Kilometer vergehen im Zug, das Motorrad einfach als Gepäck aufgegeben. Ich will Zeit sparen, in Neu-Delhi kommt meine Freundin Midori mich besuchen. Gemeinsam fahren wir dann durch Rajastan. Dieser Bundesstaat gilt mit seinen 50 Millionen Einwohnern als die am dichtesten besiedelte Halbwüste der Erde. Entsprechende Dimensionen hat ein jährlich abgehaltener Kamelmarkt, dem wir zufällig beiwohnen. Auch wenn sie ihre ursprüngliche Schönheit nur noch erahnen lassen, verzaubern uns die heiligen Orte und alten Wüstenstädte. Die Frauen tragen bunte, bauchfreie Saris, teilweise schmücken sie sich mit sehr großen Nasenringen oder fein gearbeiteten Ketten aus Gold oder Silber, die vom linken Nasenflügel bis zum linken Ohr reichen.

Leider behindert der wahnwitzige Verkehr entrückte Träumereien. Hetze, Egoismus und Chaos beherrschen die meisten Highways. Auf unserer Spur entgegenkommende Lastwagen zwingen einen immer wieder, den Asphalt zu verlassen. Aus diesem Grund wählen wir möglichst kleine Landstraßen, gondeln bis an die Küsten des Bundesstaates Gujarat, sind kaum schneller unterwegs als die vielen Dieselmotorräder. Deren Fahrwerk stammt von Royal Enfield, ein stolzer Besitzer versichert glaubhaft, der gebläsegekühlte Einbaumotor schlucke maximal 1,7 Liter. Ich kriege beinahe ein schlechtes Gewissen: Immerhin fünf Liter genehmigt sich die Transalp.

Während Midori in Varanassi eine Yogaschule besucht, fahre ich nach Allahabad, wo die Flüsse Yamuna und Ganges zusammenfließen. Hier findet in diesem Januar 2007 eine Kumbh Mela statt, das größte religiöse Fest der Welt, besucht von Millionen Hindus. An vorgegebenen Badetagen, die sich nach bestimmten Planetenkonstellationen richten, nehmen sie an rituellen Waschungen teil. Überall sieht man Sadhus, die heiligen Männer Indiens. Viele von ihnen leben auf ihrer Suche nach Erleuchtung in ständiger Buße und pflegen deshalb einen extrem asketischen Lebensstil, manche sind völlig nackt.

So viele Eindrücke, so viele Gegensätze: Midori und ich schätzen das Land und seine Bewohner immer mehr, aber uns dämmert, dass wir Indien nie wirklich verstehen werden. Von Kalkutta aus fliegt meine Freundin zurück nach Europa.

Es ist schon nach 10 Uhr morgens, als die Sonne das erste Loch in eine dichte Nebeldecke brennt. 50 Kilometer nordöstlich von Kalkutta überquere ich die Grenze zu Bangladesch. Auf seinem Einreiseformular will der muslimische Staat außer den Namen meines Vaters wissen, ob ich verheiratet bin und wie viele Kinder ich habe. Ich werde sehr freundlich behandelt, ein Zöllner gibt mir seine Mobilnummer, falls ich irgendwo Probleme im Land haben sollte. Im von unzählbar vielen Wasserstraßen durchzogenen Süden muss ich häufig völlig überladene, rostige und röchelnde Fähren nutzen. Leider drängt die Zeit, mein Visum gilt nur zwei Wochen. Also schippere ich mit einer Nachtfähre in die Hauptstadt Dhaka, von dort geht es in weiter Schleife gen Norden.

Über ein kurzes Stück durch Indien erreiche ich Nepal. Wieder eine andere Religion, wieder ganz andere Menschen und – eine atemberaubende Landschaft. Doch die Lage in Nepal ist angespannt: Im Südwesten zähle ich an einem Tag 18 ausgebrannte Lastwagen und Busse am Straßenrand, sie sind das Resultat eines gewaltsamen Generalstreiks. Immer wieder kommt es zu regierungsfeindlichen Kundgebungen. In Kathmandu jedoch erwarten mich keine politischen, sondern persönliche Überraschungen. Erstens ein Filetsteak und zum Nachtisch Schwarzwälder Kirschtorte. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie so was schmeckt. Und zweitens ein Stoßdämpfer-Defekt, den ich entdecke, als ich die Transe nach über 30000 Kilometern einer Generalinspektion unterziehe. Tags darauf trete ich die Rückreise nach Neu-Delhi an, wo ein neues Federbein aus Deutschland ankommen soll. Gelegentlich erhasche ich einen freien Blick auf die schneebedeckten Bergketten des Himalaja, die ersten Gipfel auf meiner Reise, die weit über 7000 Meter in den Himmel ragen. Ich freue mich auf die kommenden Monate.

Noch keine drei Stunden in Pakistan, unterwegs auf der „Grand Truck Road“ von Lahore nach Islamabad, winkt mich ein Autofahrer zur Seite. Imran hat das europäisches Nummernschild gesehen und fragt in perfektem Englisch, ob ich Hilfe benötige. Im Übrigen würde er mich gerne zu sich nach Hause zum Essen einladen. Früh am anderen Morgen wird über Lautsprecher die Botschaft des Korans verkündet. Stimmt, ich bin wieder zurück im Reich des Propheten Mohammed.

Weiter geht es durch den 2005 von einem schweren Erdbeben zerstörten Teil Pakistans. Entlang der Straße haben die großen Hilfsorganisationen ihre Zeltstädte aufgebaut, unverändert sind Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten in vollem Gange. Etwas nördlicher, in der Provinz Kohistan, sind in den Dörfern und Ortschaften außer kleinen Mädchen keine Frauen auf der Straße zu sehen. Eine unnatürliche, von Menschen erfundene Welt der Geschlechtertrennung, wie mir scheint, voller angespannter, harter Gesichter.

Ein weiteres Stück nördlicher, im Karakorum-Gebirge in der Gegend um Hunza, begegnet mir der Islam dagegen in einer völlig anderen Form, dem Ismaili-Glauben. Die Menschen wirken sehr viel offener, beten maximal zweimal täglich, Frauen nehmen am öffentlichen Leben teil und tragen nur ein leichtes Kopftuch. Gleich fühle ich mich freier, entdecke in allem eine anrührende Harmonie. Die raue, gleichzeitig anmutige Berglandschaft, die nackten, hohen Felswände, die einfachen, mit Lehm verputzten Steinhäuser, die vom harschen Klima gezeichneten Gesichter. Ich holpere weiter bis auf den 4700 Meter hohen Khunjerabpass, der die Grenze zu China bildet. Es ist sehr kalt, Nebelschwaden ziehen vorbei, einige harte Schneeflocken taumeln herab. Die bleigraue, zum Greifen nahe Wolkendecke will mich erdrücken, alles wirkt wie tot. Meine Maschine läuft wegen der dünnen Luft nur noch mit maximal 4000 Touren. Ich bin alleine, denn die Grenze wird erst Anfang Mai geöffnet. Aber ich fühle mich mittendrin, voller Euphorie, ganz und gar überwältigt vom Anblick der schneebedeckten Giganten, die links und rechts zum Pass heruntergrüßen.

Einige Wochen später dringe ich auf indischer Seite in diese Bergwelt vor. Die Region Zanskar ist nur in den Sommermonaten zugänglich. Auf den Pässen liegt noch Schnee. Immer wieder sehe ich junge Frauen, die Ziegen- oder Yak-Herden hüten. Sie haben ihre Köpfe in einen Schal gewickelt, nur ein kleiner Schlitz bleibt frei für die Augen. So schützen sie ihre Haut vor der extrem brennenden Sonne und vor der beißenden Kälte im Schatten. Selten zuvor habe ich alte Menschen gesehen, die so sehr vom Leben in großer Höhe und von den herrschenden Umwelteinflüssen gezeichnet sind. Tief eingegrabene Falten ziehen sich über die pergamentartige, dunkelbraune Haut ihrer Gesichter.

In Leh, der Provinzhauptstadt von Ladakh, treffe ich Peter und Kai wieder, die seit zwölf Jahren mit einer Harley-Davidson die Welt bereisen. Vor einem Jahr hatten wir uns kennengelernt. Das Wetter wird jetzt, Ende Mai, besser, und der Himmel klart auf. Doch leider bereitet das Motorrad viel Kopfzerbrechen. Es raucht und rußt, springt extrem schlecht an, bringt kaum noch Leistung. Ich reinige die Vergaser, schraube neue Zündkerzen ein – keine Besserung. Ein Lastwagenfahrer, der höchstens 20 Wörter Englisch beherrscht, nimmt mich samt Maschine ins 2500 Meter tiefer gelegene Manali mit. Dort läuft die Honda wie gewohnt, nur die rußigen Rauchwolken bleiben. Ein Tankstellenbesitzer erklärt, man habe mir in Leh wahrscheinlich ein Gemisch aus Benzin, Wasser und Kerosin angedreht.

Zurück im pakistanischen Islamabad, besorge ich mir einige Visa und verwöhne die Honda mit neuem Kettensatz und Lenkkopflager. Am 3. Juli um 8.30 Uhr verlasse ich das Touristcamp im Stadtzentrum. Drei Stunden später wird die Moschee „Lal Masjid“, gerade einen Steinwurf vom Campingplatz entfernt und seit Januar 2007 vom Koranschuldirektor Abdul Rashid Ghazi sowie einer großen Anzahl seiner Studenten besetzt, von Regierungstruppen gestürmt. Ghazi und seine Koranschüler wollten die Regierung zwingen, die Scharia, das islamische Strafrecht, in ganz Pakistan einzuführen. Ich erfahre von den Kämpfen erst, als ich in Peschawar bin, nach offiziellen Angaben kamen 116 Menschen ums Leben.

Weil aus Sicherheitsgründen die Fahrt über Afghanistan nach Zentralasien nicht möglich ist, bleibt nur der Weg über China. Eine Reiseagentur mit dortigem Hauptsitz ermöglicht mir die Einreise. Taxkorgan heißt die erste größere chinesische Stadt 130 Kilometer hinter der Grenze. Im Zollgebäude erwartet man mich schon, ich bin heute wohl der einzige Einreisende. Alles funktioniert einfacher als gedacht, nach überraschend kurzer Kontrolle rolle ich auf der vielleicht besten Straße meiner Asienreise in die Welt der Berggiganten hinaus. Der 7546 Meter hohe Muztagata scheint zum Greifen nahe.

In Kashgar warte ich auf meine Ausreise nach Kirgisistan, die ebenfalls von einer Reiseagentur durchgezogen werden muss. Abseits der Altstadt ist Kashgar voll mit modernen Supermärkten, die mir ungewöhnlich sauber vorkommen. In den Seitengassen tarnen sich die Bordelle als Friseursalon. Offiziell kennt China keine Prostitution. Han-Chinesen gibt es hier in Kashgar nur wenige, sie beherrschen einen Großteil der Geschäfte und sind bei den muslimischen Uyghur nicht sehr beliebt. Eine Zweiklassengesellschaft.

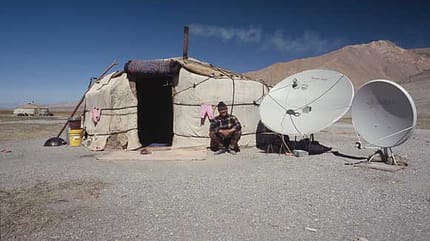

In Kirgisistan zählen Stutenmilch und Pferdefleisch zu meinen Hauptnahrungsmitteln, auf dem Land schlage ich mein Zelt gelegentlich neben den Yurten der Nomaden auf. Deren Kleidung, ihr spärlicher Hausstand, alles verdeutlicht, wie arm diese Leute sind. Und doch erlebe ich eine tief berührende Gastfreundschaft.

Im Süden des Landes bilden die riesigen Bergketten des Pamir die Grenze zu Tadschikistan. Über einen 4250 Meter hohen und holprigen Pass erreiche ich das Nachbarland und somit das Hochplateau des Pamirs. Die Vegetation beschränkt sich auf einfache Steppengräser. An den Berghängen immer wieder Hirten, die ihre Ziegen und Yaks durch diese karge Landschaft treiben. Auf dem Pamir-Highway, der an der Grenze zu China und Afghanistan verläuft, herrscht beinahe kein Verkehr. Das Benzin, das an den Tankstellen aus Kanistern geschöpft wird, hat meist nur 80 Oktan, trotzdem läuft die Transalp ohne Probleme.

Im Norden Usbekistans bestaune ich fassungslos die vielleicht größte menschengemachte Umweltkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts. Ich besuche Moynaq, früher eine Fischerstadt. Als der Aralsee seine ursprüngliche Größe besaß, weil seine Zuflüsse noch nicht umgeleitet wurden, gab es hier eine Fischfabrik. Heute liegen rostige Boote im Wüstensand – das einst viertgrößte Binnengewässer der Erde hat sich mehr als 100 Kilometer von Moynaq zurückgezogen.

Auf dem Schwarzmarkt von Turkma-nabat in Turkmenistan tausche ich 50 US-Dollar gegen ein Riesenbündel der Landeswährung Manat. Kurz darauf bezahle ich für die Überquerung einer klapprigen Stahlbrücke 13 Dollar, und an der ersten Tankstelle wundere ich mich dann ein weiteres Mal über die Preise in Turkmenistan: Für einen Dollar würde ich 60 Liter Benzin erhalten. Kurz hinter Turkmanabat breitet sich die Karakum Wüste aus, durchsetzt von kleinen Sanddünen und dürrem Buschwerk, von einem Band in der Sonne verformten Asphalts zerschnitten. Über mir ein tiefblaues Himmelsgewölbe.

Im Iran zieht es mich zunächst nach Teheran. Unterwegs grüßen mich aus einem vollbesetzten Auto zwei junge Iranerinnen, deren dunkles Kopftuch gerade noch die Haare ihres Hinterkopfs bedeckt. Ihre Gesichter sind geschminkt, und sie sind sehr hübsch. Sie schreien mir winkend und mit vollen Stimmen „Welcome to Iran“ zu. Ihre großen schwarzen Augen glänzen, ich winke zurück. Da drücken sie mir einen Granatapfel in meinen linken, schmutzigen Handschuh. In den nächsten Wochen lege ich in diesem riesigen Land über 5000 Kilometer zurück, durch faszinierende Wüstenlandschaften und über einen Salzsee. Manchmal übernachte ich bei Nomaden, deren Lebensart ich bewundere. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht auf irgendeine Art beschenkt werde. Einmal will man mir sogar Geld geben. Ich lehne ab, fast schon schockiert über so viel Großzügigkeit.

In einer kleinen Stadt in der Nähe des persischen Golfs lädt mich Mehdi, ein junger Mann, zum Essen und Übernachten bei seiner Familie ein. Nachts erscheint jedoch plötzlich die Polizei, nimmt mich mit. Ein Grund für meine Verhaftung ist schnell gefunden: Meine Papiere seien nicht in Ordnung. Ich muss auf der Polizeistation bleiben. Am nächsten Morgen werden meine Papiere nach Shiraz gefaxt, zwei Stunden später kann ich gehen. Der Polizeidirektor entschuldigt sich sehr höflich für den Fehler und lädt mich zum Frühstück ein. Meinem Gastgeber Mehdi, der in der Nacht und am Morgen übersetzt hat, ist das Ganze schrecklich peinlich. Sichtlich niedergeschlagen, entschuldigt er sich mehrfach. Seine Schwestern haben die Nacht über für mich gebetet.

Ich fühle, wie sich die Kälte mehr und mehr bündelt, je weiter ich Richtung Norden gelange. Im Nordwesten des Iran hat es bereits geschneit, und der Osten der Türkei ist bekannt für seine kalten und zähen Winter. Trotzdem verlängere ich mein Visum. Erst als ich endlich in Istanbul ankomme, dämmert mir, wieso. Ich fühle mich weit entfernt von dem Ort, den ich Heimat nenne. Was sind all meine gesammelten Erfahrungen dort wert? Wie lange werden all die Ein-drücke, Gespräche und Freundschaften noch lebendig bleiben?

Infos

Eine solche Traumreise erfordert Vorbereitung. Die entscheidenden Ereignisse allerdings kann man nicht planen. Sie passieren einfach und bedeuten unvergessliche Erlebnisse.

Reisedauer: 13 Monate; Gefahrene Strecke: 40000 Kilometer

Reisezeit

Die Himalaja-nahen Regionen wie Ladakh oder Zanskar können nur im Juli und August bereist werden. Auch bei allen anderen Gebieten sollte man die jeweils vorherrschenden klimatischen Bedingungen berücksichtigen und die Route entsprechend anpassen. Monsunregen in Indien sind alles andere als ein Spaß.

Übernachten, Ernährung

Übernachtungsmöglichkeiten in Form von Pensionen oder Hostels gibt es fast überall für relativ wenig Geld, dennoch empfiehlt es sich, ein Zelt mitzunehmen. Ernähren kann man sich vielerorts in Schnellrestaurants und Garküchen am Straßenrand, wobei etwas Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten ist, denn deutsche Hygienestandards kann man nirgends erwarten.

Gesundheit, Sicherheit

Pflichtimpfungen für die durchquerten Länder existieren nicht, empfehlenswert sind Hepatitis A/B, Typhus, Diphtherie, Tetanus und Polio sowie Tollwut. Weil Malaria-Gebiete durchquert werden, ist die Mitnahme einer Prophylaxe und die vorherige Beratung durch einen Arzt sinnvoll. Die Bord-Apotheke sollte Schmerzmittel, Antibiotika, Spritzen, Verbandszeug und Desinfektionsmittel beinhalten. Viele Medikamente kann man unterwegs in der gleichen Qualität sehr preiswert erwerben. In den hochgelegenen Regionen wie Ladakh oder Zanskar ist eine langsame Akklimatisation unbedingt erforderlich, sonst droht die gefährliche und sehr unangenehme Höhenkrankheit. Die Sicherheitslage in vielen Ländern ändert sich ständig, daher sollte man sich nicht nur vor Antritt der Reise, sondern auch unterwegs regelmäßig informieren (www.auswaertiges-amt.de, www.horizonsunlimited.com).

Dokumente, Geld

Neben Reisepass, nationalem wie internationalem Führer- und Fahrzeugschein ist ein Carnet de Passage erforderlich, das der ADAC gegen Kaution ausstellt. Da es im Falle einer lange andauernden Fernreise fast unmöglich ist, sämtliche Visa von zu Hause aus zu organisieren und diese teilweise nach Ausstellung nur eine begrenzte Zeit gültig sind, besorgt man sich die Papiere besser unterwegs entweder an den Grenzen oder in größeren Städten der jeweiligen Nachbarländer. Eine gute Adresse zur Visabeschaffung für Zentralasien ist David von www.stantours.com; er kann zum Beispiel Empfehlungsschreiben an die jeweilige Botschaft senden und damit die Erteilung des Visums enorm beschleunigen. Das Reisebüro „New Land International Travel Service“ in Kashgar organisierte eine Einreise nach China ohne Begleitung für 500 Euro (Mr. Dong spricht englisch und ist unter Telefon 0086-998-2228811 oder 0086-13579064881 zu erreichen. E-Mail: newlandtravel/hotmail.com. Zahlungsmittel am besten in mehreren Varianten mitführen: Reisechecks, Bargeld in Euro und Dollar sowie eine oder besser zwei Kreditkarten. Am verbreitesten sind Visa- und Mastercard. Die finanziellen Gesamtaufwendungen für die vorliegende Reise beliefen sich auf etwa 10000 Euro.

Literatur, Infos

Vor der Reise Informationen zu den Ländern einzuholen, die man besuchen möchte, ist sicherlich sinnvoll, für jedes Land einen Reiseführer mitzunehmen, dagegen nicht. In Bombay, Delhi, Kalkutta und Kathmandu gibt es gute Reiseliteratur sowie Karten in kleinem Maßstab.

Per Transalp auf Fernreise

Hätten Sie die kleine 600er-Honda erkannt? Wir beinahe auch nicht. Dietmar Obert hat bei seinen Reisevorbereitungen ganze Arbeit geleistet.

Mit einer Alp um den halben Globus? Der 38-jährige Maschinenbautechniker aus Ettenheim bei Freiburg sah in der ursprünglich eher biederen Touren-Enduro kein Handicap für hochfliegende Pläne. Und bewältigte mit dem kleinen Ableger der Honda Africa Twin auf seiner insgesamt über zwei Kontinente führenden Reise (die Afrika-Passage lesen Sie in wenigen Wochen) höchste Himalaja-Pässe und glühende Wüsten. „Man fährt ja keine Rallye. Die Transalp ist eine extrem zuverlässige Maschine und mit ihrem laufruhigen Zweizylinder viel weniger anstrengend als ein Einzylinder. Für mich war das im Hinblick auf eine so lange Reise ein wichtiges Argument. Außerdem ist sie deutlich leichter als beispielsweise eine Africa Twin. Und ohne jeden technischen Firlefanz. Einspritzung, Wegfahrsperre oder ABS mögen zu Hause okay sein, unterwegs vergrößert sie bei Defekten meist die Probleme. Ein einfaches Motorrad kann man unterwegs immer irgendwie reparieren.“

Antriebseinheit original Die solide Antriebseinheit beließ der Badener original bis auf den Papierluftfilter, den er durch ein auswaschbares K&N-Element ersetzte („in Sandetappen zog ich noch einen Damenstrumpf drüber“), sowie einen für die Antriebskette lebensverlängernden Scottoiler. Regelmäßiger Ölwechsel und alle 25000 Kilometer Ventile einstellen – das war’s. Defekte: eine gleich zu Beginn durchgerüttelte Gel-Batterie, ein kollabierter Laderegler und der Ausfall des Tachoantriebs. Der bereits vor der Tour nicht mehr ganz taufrischen Bremse spendierte er Stahlflexleitungen und Austauschscheiben von Spiegler, ansonsten blieb alles im Serienzustand.

Mehr Reichweite Deutlich mehr Hand legte Obert beim Tank an. Um mehr Benzin transportieren zu können, montierte er den 23-Liter-Tank der Africa Twin (erste Modellreihe, passt an die Transalp-Halterung), vergrößerte diesen aber noch durch vorne eingeschweißte Bleche auf 40 Liter. Bei diesem Arbeitsgang verlegte er außerdem den Einfüllstutzen auf die Seite, um oben eine stabile Auflagefläche für den Foto-Tankrucksack zu schaffen. „War ein Riesenaufwand, der sich eigentlich nicht lohnt“, resümiert er im Nachhinein. Denn die Arbeiten gingen gerade so weiter, weil der üppige Tankrucksack, der immerhin eine mächtige Canon EOS 1 samt drei lichtstarken Zoomobjektiven schlucken musste, nun mit dem Lenker kollidierte. Also legte Obert den Lenker höher und versetzte kurzerhand die ganze Lenkeinheit samt Verkleidung ein paar Zentimeter weiter nach vorn.

Fahrwerk stark optimiert Einigen Optimierungsaufwand steckte der Tüftler auch ins Fahrwerk. Um Bodenfreiheit zu gewinnen, verlängerte er mit Hilfe eines White-Power-Technikers per Distanzstück das Federbein sowie mittels selbst angefertigter Verlängerungsstücke die Telegabel um 30 Millimeter. Nebenbei legte er das Schutzblech hoch und schützte die Hebel mit stabilen Lenkerprotektoren. Und als das anfänglich noch verwendete Originalfederbein den Belastungen irgendwann nicht mehr standhielt, ersetzte er es durch ein nachgeschicktes WP-Teil. „Hier vermutete ich von vorneherein die einzig größere Schwachstelle des Motorrads und hatte das mit White Power abgesprochen.“ Um nun auf dem stetig höher werdenden Motorrad nicht den Bodenkontakt zu verlieren, musste der 1,75 Meter große Fahrer die Sitzbank abpolstern.

Individuelle Gepäcklösungen Oberts Kompetenz in Metallbearbeitung sieht man auch allen Schutz- und Transportkomponenten an. Neben einem vier Millimeter starken Motorschutz dengelte er sich drei Werkzeug- und Ersatzteilbehälter aus zwei Millimeter starkem Alu selbst, die er an verschiedenen Stellen am Motorrad verschraubte. Der Gepäckträger mit drei Rahmen-Fixpunkten sowie persönlich abgemessene Koffer stammen ebenfalls aus der heimischen Werkstatt. Sie waren bereits für frühere Reisen entwickelt und so optimal sowohl ans Motorrad als auch an Oberts Transportbedürfnisse angepasst worden.

Resümee: Noch einmal so eine Reise unternehmen? „Na klar, jederzeit.“ Noch einmal mit der Transalp? „Ja, aber 20 Kilo weniger wären nicht schlecht.“ Hat es sich denn gelohnt, so viel Zeit und Arbeit in so eine Maschine zu stecken? „Auf jeden Fall. Motorräder sind mein Hobby, und es hat einfach riesig Spaß gemacht, das Motorrad für die lange Tour selbst abzustimmen und zu optimieren.“