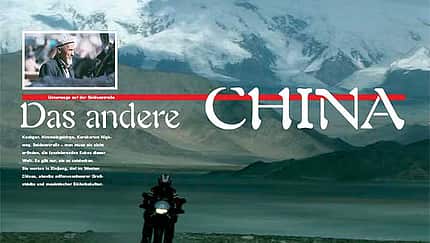

Klirrende Kälte liegt über dem Karakorum Highway, scharf schneidet der Wind durch die surreal wirkende Gebirgslandschaft – wirbelt Staub von den kargen Felsfüßen des Pamir-Massivs und erste Schneeflocken durch die Luft. Dünne Luft. Sehr dünn und klar, bereits Ende September keine null Grad mehr erreichend. Vereinzelt tief vermummte Gestalten, ein paar Kamele und grasende Yaks, dazwischen die Jurten der Nomaden – wie weiße Kleckse in die Steppen des Hochtals getupft. Stechendes Licht, sobald der Wind die Wolkendecke zerreißt, nie zuvor gesehene Farben. Allein das strahlende Türkis des Karakul-Sees.

Hier oben, 3700 Meter über Normal Null, im äußersten Westen der autonomen Provinz Xinjiang, erinnert nichts an die Wirtschaftsmacht China aus den Börsennachrichten. An einer kleinen Raststation gibt es vage nach Tee schmeckendes Wasser, kirgisische Händler bieten überdimensionale Fellmützen an, auch Talismane und Yakfett sind im Angebot. Es scheint, als habe sich in dieser Abgeschiedenheit, wo die wohl spektakulärste Etappe der alten Seidenstraße beginnt, seit Marco Polos Reiseberichten wenig verändert. Außer des Straßenbelags. Inzwischen asphaltiert, galt die 1287 Kilometer lange Karakorum-Passage bis vor Kurzem als unerbittliche, Menschen, Tiere wie Fahrwerke zermürbende Schottertortour. Legendär, geliebt und gefürchtet zugleich.

Nur noch mühsam an Höhe gewinnend, schleppt sie sich in weiten Serpentinen zum Kelasi-Pass. 3900, 4000, 4100 Meter. Die Kälte des Fahrtwinds wird beinahe unerträglich, immer heftiger das Schwindelgefühl unterm Helm. Zähne zusammenbeißen, aushalten. Eiserner Griff um die Lenkerenden. Kein Gejammer jetzt – an die übermenschlichen Anstrengungen der Karawanen denken: Mit purer Muskelkraft sind sie da heraufgekeucht. Noch einen Gang runterschalten, Drehzahl auf Anschlag. 4300 Meter! Auf der Passhöhe gibt die Natur ein gewaltiges Finale. Bis vors Vorderrad brechen die mächtigen Gletscher des siebeneinhalbtausend Meter hohen Muztagh Ata herab. »Vater der Eisberge«, selten hat ein Name besser gepasst. Im Norden leuchtet auf fast 8000 Metern der schneeweiße Gipfel des Kongur Shan. Dahinter: die endlose Ausdehnung Chinas. 4000 Kilometer Luftlinie sind es bis zur Hauptstadt Peking.

Die steifgefrorenen Hände an den schnell abkühlenden Zylinderrippen gewärmt, das Halstuch weit über die Nase gezogen. Weiter. Entlang der tadschikischen Grenze zum letzten Außenposten der chinesischen Zivilisation. Tashkurgan: das halbe Jahr Eiseskälte, ansonsten dörrende Trockenheit. Zollstationen, Kasernen, ein paar Hotels für die Wartenden und Zurückgewiesenen. Viel mehr bietet Tashkurgan nicht. Doch von hier strebt der Karakorum Highway seinem dramatischen Höhepunkt am 4700 Meter hohen Khunjerab-Pass entgegen. Der Durchstich nach Westen. Nach Pakistan. Jahrtausendelang die einzige Verbindung vom Reich der Mitte ins Abendland.

Ein paar hoffnungslos überladene Lkw kriechen vorbei, die Räder schaffen gerade noch eine Umdrehung pro Sekunde. Tage werden sie über den Khunjerab bis Islamabad brauchen. Wir leiten indessen den Sinkflug zurück zu unserem Ausgangspunkt Kashgar ein, um von dort der nördlichen Seidenstraße folgend Xinjiangs Provinzhauptstadt Urumqi anzusteuern. Eine Reise, die uns aus einer vergessenen Welt ins moderne China führen wird, begleitet von den extremsten Gegensätzen, die Mensch und Natur auf Lager haben.

Wunderschöne Abfahrtsschwünge, immer enger, je tiefer die Straße zwischen den Felsen hinunterschneidet. Stundenlang geht es zu Tal. Abermals passieren wir den kleinen Militärposten, umgeben von klapprigen Bretterbuden mit sorgsam aufgereihten Verkaufsauslagen. Kekse, Cola, Fladenbrot. Besser als nichts. In schweren Geländewagen rollt eine Reisegruppe aus Shanghai vor, reißt die Türen auf, zückt die Kameras: »Please, please, photo, please.« Unter größtem Amüsement drapieren sie uns vor den Motorrädern. »Please, cheese.« Echte Langnasen mit echten BMWs, das gefällt ihnen. Daumenrecken, Schulterklopfen. Noch ein Foto.

Theoretisch einheimisch, fühlen sich die wohlhabenden Städter aus dem Osten in dieser Gegend mindestens so fremd wie wir. Xinjiang gilt bis heute als Sibirien Chinas, die Strafkolonie des Landes. Arm, dünn besiedelt und härtestem Kontinentalklima ausgesetzt. Freiwillig lassen sich hier kaum Han-Chinesen aus anderen Provinzen nieder. Sie kamen und kommen im Zuge von Zwangsumsiedlungen, mit denen Peking den Anteil der turkstämmigen Bevölkerung immer weiter zurückdrängt. Inzwischen machen die Han fast acht der 19 Millionen Provinz-Bewohner aus. Den Löwenanteil stellen allerdings moslemische Uiguren. Ihre Hochburg: Kashgar. Bastion zwischen Gletschern und der riesigen Wüste Taklamakan, Nabel der westchinesischen Welt, größte Oase im gesamten Land. Jeder, der etwas organisieren, regeln, kaufen oder verkaufen will, muss in diese Stadt.

50 Kilometer vor ihren Toren tritt das Gebirge unvermittelt zurück, entwirft noch eine letzte rotglühende Farbkaskade, um dann dem zusehends breiter werdenden Fluss Kaxgar He die Bühne zu überlassen. Er ist die Lebensader der Oasensiedlung, an deren Ufer so ziemlich alles wächst, was wachsen kann: Melonen, Granatäpfel, Orangen – die Märkte Kashgars sind voll davon. Das Hauptgeschäft läuft sonntags, wenn die halbe Wüsten- und Bergbelegschaft zum Viehmarkt wallfahrtet. Heute ist Sonntag! Mühsam drängen wir uns zwischen hupenden Taxis, Lastendreirädern, rollenden Marktständen und Eselsgespannen hindurch, schlagen Haken um Schafe, Ziegen, Pferde und Yaks, die hinter ihren Besitzern zum riesigen Verkaufsplatz trotten. Es gibt kaum mehr ein Durchkommen. Straßen, Märkte und Bazare gehen nahtlos ineinander über. Wo nicht gefeilscht wird, wird gebrutzelt, wo nichts brutzelt, wird genäht. Irgendwann geben wir die Motorräder auf, lassen uns zu Fuß weiterschieben.

»Medicine, Madame, good for you.« Getrocknete Schlangen, Eidechsen und anderes Getier – keiner eindeutigen Gattung mehr zuzuordnen. Rosinenberge, Bonbonpyramiden, Gewürze, Nüsse, Teppiche, Seide. Drum herum ein Völkergemisch unterschiedlichster zentralasiatischer Abstammung: Uiguren, Kasachen, Mongolen, Tadschiken, Kirgisen, Usbeken – Han-Chinesen sind kaum zu sehen. Überhaupt erinnert die Szenerie mehr an einen Markttag im afghanischen Hindukusch denn einen normalen Sonntag in Maos Volksrepublik. Die Frauen unter Kopftüchern, teils komplett verschleiert, die Männer silberne Kinnbärte und bestickte Käppis tragend. Manche Ältere sogar im erdfarbenen Kaftan. Sie verhandeln in der Amtsprache Uigurisch und zahllosen Dialekten. Hochchinesisch sprechen die wenigsten, und auf Englisch geht hier außer »good for you« nichts. Keine einfache Sache – auch die Orientierung. Zwar geben sämtliche Wegweiser zweisprachig Auskunft, allerdings neben chinesischer in arabischer Schrift.

Kashgars B-Seite ist von atemberaubender Hässlichkeit. Kommunistisch motivierter Plattenbau. Er offenbart sich in seiner ganzen Pracht, als wir die Stadt bei Sonnenaufgang Richtung Wüste verlassen. Sonnenaufgang heißt in dieser Gegend im Frühherbst so gegen neun, da sich das zentralistische Riesenreich China eine landesweite Zeitzone gönnt. Den Takt gibt selbstverständlich Peking vor. Und wer ganz im Westen wohnt, hat eben Pech gehabt.

Mit Drahteseln, Mopeds und Traktoren schwärmen die Feldarbeiter und Baumwollpflücker zu ihrer Arbeit aus. Auf diesen schmalen, grünen Streifen zwischen dem Himmelsgebirge »Tian Shan« und der brottrockenen Taklamakan. Gespeist wird der Boden vom Kaxgar He, beschattet von Tausenden eigens dafür gepflanzten Pappeln. Am Tag des Baums steckt jeder Bewohner der Region einen Setzling in den Boden und gelobt, sich zeitlebens drum zu kümmern. Rot leuchten dazwischen die Tomaten, weiß Abermillionen von Baumwollbüscheln. Das neue, profanere Gut der Seidenstraße. Auf überquellenden Holzkarren und todesmutig beladenen Lastern wird es in die Fabriken geschleppt. Die Straßenränder von herabgewehten Flocken übersät, aufgesammelt von den Ärmsten der Armen.

Tacho 120 schnüren wir den bolzgeraden Highway 314 entlang. Fahrerisch keine fürchterlich aufregende Geschichte, was gut ist. Denn die begleitende Kulisse des Tian Shan fordert alle Aufmerksamkeit. Wie sich die Bergflanken in Falten werfen, wie sie in sämtlichen Rottönen brennen. 900 Kilometer soll dieses Schauspiel laut Landkarte anhalten.

Nach 220 Kilometern und der dritten Kurve des Tages das erste nennenswerte Dorf. Das sind zwei Tankstellen, ein paar reifenübersäte Werkstätten und vier, fünf dampfende Garküchen. Grob 90 Cent kostet ein Mittagessen: feurige Kebab-Spieße oder handgedrehte Nudeln mit Gemüse, chinesisch ist daran allenfalls der obligatorische Tee. Egal, es schmeckt klasse. Bulls ist schon wieder abfahrtbereit. Bulls, der schnelle Überlandbus, der uns vorhin lichthupend verblasen hat. Geschätzte 50 km/h Überschuss. Kein Problem für Bulls, denn das Unternehmen, sagt man, sei fest in den Händen der Polizei. Vermutlich ein Fall für die frisch gegründete Anti-Korruptionsbehörde der Volksrepublik.

Vor Aksu beginnen die Fabriken. Rostige Pipelines, rauchende Schlote und eine Luft, die sich von Abgasen und Herdfeuern zusehends verdunkelt. Der Vorstadt-Moloch eine bedrückende Melange aus öltriefenden Truckgaragen, Bauruinen und heruntergekommenen Arbeiterwohnvierteln. Und dann dieses Zentrum: aufgeräumt, glatt. Mit verordneter Mao-Statue, teuren Hotels und Limousinen, nächtlicher Open-Air-Disco und illuminierten Springbrunnen. Kaum ein anderes Land lebt arm und reich so hemmungslos nah beieinander.

Hinter Aksu biegen wir von der Seidenstraße auf eine tief verstaubte Piste ab, sie soll uns ein Stück Himmelsgebirge näher bringen. 7000 Meter knackt hier die mächtige Barriere zu den russischen Teilstaaten Kirgisistan und Kasachstan. Aus der Himmelfahrt wird zwar nichts, weil die Strecke hoffnungslos in einem engen Canyon versackt, doch bis dahin hat sie Weltklasse: Paris-Dakar beim Stoffgeben im bodenlosen Staub, Utah beim Anblick der dunkelrot und orange glühenden Felsklötze, China sowieso und am Canyon-Restaurant Jodelmusik. Ein paar Motorradfahrer aus Peking hatten in Kashgar von ihrem Versuch berichtet, den Tian Shan auf einem der beiden Wege, die es laut Landkarte geben soll, zu durchqueren. Sie schilderten eine Horrorfahrt über verschneite und verschlammte Eselspfade. Das Schlimmste seien die Zweifel gewesen, jemals wieder irgendwo rauszukommen. Ein Gefühl, das in dieser Region Tradition hat.

Begib dich hinein, und du kommst nie wieder heraus.« Lange Zeit galt dies als Übersetzung des uigurischen Worts Taklamakan. Heute weiß man, dass es »Land der Pappeln« bedeutet. Aber heute kommt man ja auch viel leichter wieder zurück. Zum Beispiel auf dem Tarim Highway. Zwischen Kuqa und Korla zweigt er von der Seidenstraße ab. Am Eingangsportal herrscht Hochbetrieb. Es ist der 1. Oktober, Nationalfeiertag. Und diesen zelebriert man in China gerne mit der Besichtigung nationaler Errungenschaften. Der Tarim Highway ist so eine. »Die längste auf Treibsand befestigte Asphaltstraße der Welt, durch die zweitgrößte Sandwüste der Erde.« Die Zentralregierung liebt solche Superlative. Und wir lieben Sicheldünen. Also rollen wir auf der Errungenschaft mitten hinein in dieses bis zum Horizont flirrende Universum aus Sand, Geröll und Kamelgrasbüscheln. Irgendwann tauchen die ersten Dünen auf und eröffnen ein überwältigendes Meer von Sandwellen, in dessen Weiten der Tarim Highway malerisch entschwindet. Allein dafür wurde er natürlich nicht gebaut: Die Chinesen vermuten unter der Taklamakan Rohstoffvorkommen, mit denen sie die Reserven ganz Nordamerikas eindosen könnten.

Zurück auf der alten Handelsroute, die sich hinter Korla über die Ausläufer des Himmelsgebirges in furiosem Sinkflug in das Becken von Turfan stürzt. 154 Meter unter dem Meeresspiegel liegend und sommers bei Temperaturen von über 50 Grad ächzend, ist Turfan die heißeste Stadt des Landes. Bereits vor 2000 Jahren ersannen ihre Siedler ein hocheffizientes Bewässerungssystem, das in 5000 Kilometer langen, unterirdischen Kanälen Grundwasser von den umliegenden Bergen abzapft. Diese geniale Erfindung gipfelte im Beginn von Weinanbau. Eine Domäne, von der die Stadt bis heute lebt. Jetzt im Herbst fegt der Wind Staubwolken durch die Gassen, von der Hitze ist kaum mehr etwas zu spüren, und die schattenspendenden Reben dörren über ihren Pergolen. Die Eselskarren von Kashgar sind wieder da, die kleinen Werkstätten und Läden. Wie die westliche Schwesterstadt war Turfan einst wichtiger Stützpunkt der Seidenstraße. Die Ruinen der alten Stadt zeugen davon. Dschingiskhan hatte sie mit seinen mongolischen Horden überfallen und verwüstet. Ein Schock, von dem sich die Bevölkerung nie mehr erholt und Turfan an anderer Stelle neu aufgebaut hat.

Die letzte Etappe vor Urumqi und den Weiten der Mongolei. Ein letzter Pass über die schützende Bergkette, dann senkt sich die bleierne Kälte Sibiriens über uns, die nun ungehindert von Norden eindringt. Mit voller Wucht fegt plötzlich eisiger Sturm, drückt die Motorräder unvermittelt in tiefe Schräglage. Es braucht alle Kraft, sie auf Kurs zu halten. Krampfhaftes Gegenhalten, zählen der Minuten, wie in Zeitlupe verstreichen die Kilometer. Die Elemente beißen mit derselben Unerbittlichkeit zu wie zu Beginn der Reise, an den Gletschern des Muztagh Ata. Wir können uns kaum noch auf den Maschinen halten, warnend blinken die Sturmlichter an den Brücken, auf halber Strecke ein umgekippter Kleinlaster. Irgendwann tauchen geradezu tröstlich die Hochhäuser von Urumqi am Horizont auf. Die erste echt chinesische Dependance der Reise. Zu den arabischen/chinesischen Aufschriften gesellen sich nun noch kyrillische. Die kasachische Grenze ist kaum 500 Kilometer entfernt.

Nicht weit jenseits der gläsernen Hochhäuser trotzt ein metallenes Pendel dem Wind, verbunden mit einem mächtigen, silbernen Meridian. Irgendwo dort, zwischen endloser Weite, verschneiten Bergen und riesiger Hoffnung. Unter diesem Pendel ruhe der Mittelpunkt Asiens, heißt es. Willkommen im Reich der Mitte.

Infos

Motorradfahren in China ist für Normalsterbliche immer noch eine der Fast-Unmöglichkeiten dieser Erde. Nur wenige Organisatoren schaffen es, den Weg hinter die Mauer zu ebnen. Und damit ein echtes Stück Neuland zu eröffnen.

An- und Einreise

Theoretisch ist es möglich, auf der Route der alten Seidenstraße bis nach China zu fahren. Allerdings bedeutet diese über 10000 Kilometer lange, mehrwöchige Anreise durch halb Asien inklusive der Krisengebiete im Irak, Iran, in Afghanistan und Pakistan bereits ein Abenteuer für sich. Das an der chinesischen Grenze direkt vom nächsten abgelöst wird: der Einreise, die China nur in Begleitung staatlicher Führer gestattet. Und von Motorradfahrern zusätzlich einen chinesischen Führerschein verlangt. Der eine oder andere Globetrotter berich-tet inzwischen zwar über gelungenen Vollzug, doch von mehr als einem Glücksfall zu sprechen wäre übertrieben. Wir sind bis Kashgar geflogen und von dort losgefahren. Flüge nach Peking starten täglich für rund 650 Euro (Lufthansa, Air China), die Inlandsflüge nach Kashgar und Urumqi (Air China, China Southern) kosten mindestens noch mal dasselbe.

Formalitäten

Zur Einreise ist außer dem Reisepass ein Visum erforderlich, das bei den chinesischen Konsultaten in Frankfurt, München oder Berlin persönlich beantragt und abgeholt werden muss. Gebühr: 20 Euro. Selbstfahrer brauchen außerdem einen im Land erhältlichen chinesischen Kurzzeit-Führerschein.

Reisezeit

Das Zeitfenster für diese Route, die sich zwischen 4300 Höhen- und 154 Tiefenmetern abspielt, ist relativ schmal. Lediglich wenige Wochen im Frühjahr (Mai/Juni) und Herbst (September/Oktober) bieten Hochgebirge und Wüste gleichermaßen moderate Bedingungen. Während des restlichen Jahres steigen oder fallen die Temperaturen bei derart ausgeprägtem Kontinentalklima – jeder ausgleichende Ozean liegt über 3000 Kilometer entfernt – in astronomische Höhen oder Tiefen. Bis zu 50 Grad Celsius kann die Luft im sommerlichen Turfan kochen, und im Winter versperrt meterhoher Schnee die teils weit über 4000 Meter hohen Pässe.

Essen/Schlafen

China ist ein günstiges Reiseland. Hotels gibt es in allen größeren Orten, und ein gutes Zimmer muss nicht mehr als 30 Euro pro Nacht kosten. Auch die Küche in Westchina legt kaum Fallstricke. Die Mischung aus arabischen und chinesischen Gerichten ist selbst an preiswerten Straßenlokalen gut. Für rund einen Euro gibt’s Kebab-Spieße oder Nudeln mit Fleisch und Gemüse.

Die Sprache

Hier lauert das vermutlich größte Handikap: Sämtliche Wegweiser, Hotelaufschriften oder Speisekarten sind in Westchina ausschließlich in Chinesisch, Arabisch und maximal Kyrillisch (Urumqi) geschrieben. Das heißt: Man kapiert nichts. Bis auf die vertrauten arabischen Zahlen. Für Individualreisende keine einfache Prüfung.

Reiseveranstalter

Es wird deutlich – in China kommt man um einen Veranstalter kaum herum. Der Anbieter Edelweiss Bike Travel verfügt über die größte Erfahrung im Land sowie einen Fuhrpark von 650er-Jealing (Suzuki Freewind-Nachbau) bis zur BMW 1200 GS. Und neben kompetentem Tourguiding erledigen die Spezialisten auch alle Formalitäten. Neben einer weiteren Reise im tibetischen Grenzgebiet läuft die Seidenstraßen-Tour im Mai, September und Oktober 2008. Die Preise reichen von 3220 Euro bis 6030 Euro (je nach Motorradtyp und Zimmerbelegung) plus Flug. Nicht billig, aber angesichts des enormen organisatorischen Aufwands durchaus nachvollziehbar. Alle Informationen unter Telefon 0800333593477 oder www.edelweissbike.com.

Literatur

Über China allgemein gibt es jede Menge Lesestoff, über den hochgebirgigen Westen dagegen fast nichts. Viele Informationen enthält der über 1000 Seite starke, sehr gute China-Band vom Verlag Stefan Loose für 34 Euro. Wer einen Zwischenstopp in Peking plant, findet im Baedecker »Peking« für 17,95 Euro fünf interessante Stadt-Erkundungsrouten samt Stadtplan. Zur Groborientierung hilft die China-Karte von Marco Polo in 1:4 Millionen für 9,95 Euro. Eine Karte von Westchina gibt es nicht.

Seidenstraße

Sie ist vermutlich einer der ältesten Handelswege der Menschheit, der schon das Römische Reich durch halb Asien mit China verband: Die insgesamt 10000 Kilometer lange Seidenstraße, deren Verzweigungen entweder über Persien, Pakistan und den 4700 Meter hohen Khunjerab-Pass verliefen oder nördlich des Kaspischen Meers via Tadschikistan, Kirgisistan und Kasachstan bis zur Wüste Gobi. Vor der undurchdringlichen Taklamakan-Wüste gabelte sich die Route noch einmal. Bereits vor über 2000 Jahren bewältigten Händler Teilstücke mit Pferden, Eselskarren und Lastenkamelen. Für die Gesamtstrecke wurden rund 290 Tage veranschlagt. Als Erster behauptete 1271 der Venezianer Marco Polo, den kompletten Weg zurückgelegt zu haben. (Was Fachleute inzwischen bezweifeln.) Die Route diente freilich nicht nur dem Transport von Seide, auch andere Produkte und Ideen wanderten hier von Ost nach West und umgekehrt. So etwa die chinesische Kunst der Papierherstellung. Nach Jahrhunderten der Abschottung Chinas beginnt nun wieder der Handel auf den alten Routen. Fabrikneue Kleinwagen rollen über den Khunjerab nach Pakistan und schwer beladene Lkw mit Rohstoffen herüber. Gäbe es nicht die enormen Unwägbarkeiten in den Anrainerstaaten – die Seidenstraße wäre noch immer eine der faszinierendsten Reiserouten dieser Erde.

Wirtschaft

Chinas Wachstumsraten sind der Neid der ganzen Welt. Seit Ablösung der Planwirtschaft durch die »sozialistische Marktwirtschaft« im Jahr 1992 unter Staatsoberhaupt Deng Xiaoping entwickelt sich das Reich der Mitte zum Wirtschaftswunderland. Mit einer Billion Dollar verfügt die Volksrepublik über die höchsten Devisenreserven unter der Sonne, und Experten gehen davon aus, dass China bereits 2008 Exportweltmeister wird. Das Groteske daran: Viele Staatsangehörige haben rein gar nichts davon. Laut Weltbank wächst die Kluft zwischen arm und reich in keinem Land so schnell, und während in Hongkong oder Shanghai die Millionen fließen, müssen die Menschen in den ländlichen Gebieten oft mit 20 US-Dollar pro Monat auskommen. Auch in Xinjiang. Geradezu absurd angesichts der riesigen Gas- und Ölvorkommen unterm Wüstenboden der Taklamakan, die Pekings Interesse, die Autonomie im Zaum zu halten, mehr als unterstreichen.

Zehn Millionen Euro pro Kilometer ließ man sich die Erschließung der Taklamakan durch den Bau des 520 Kilometer langen Tarim Highway kosten. Nur ein aufwendig bewässertes Pflanzensystem kann die Trasse vor den wandernden Sicheldünen schützen. Das nächste Großprojekt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Xinjiang ist der von China finan-zierte Bau eines Exporthafens im pakistanischen Gwadar.

Xinjiang

1,3 Milliarden Menschen zählt die Volksrepublik China, 19 Millionen von ihnen leben in der autonomen Provinz Xinjiang – ehemals Ost-Turkestan. 1949 wurde es annektiert und sechs Jahre später nach sowjetischem Maßstab zum »Gebiet für nationale Minderheiten« erklärt. Mit über 17 Prozent Anteil an der Gesamtfläche des Landes ist Xinjiang die größte der 33 chinesischen Provinzen. Und eine der schönsten, sagt man. Im Westen gelegen, grenzt sie ans »Dach der Welt« und vereint die eisigsten Höhen mit dem tiefsten, heißesten Punkt des Reichs der Mitte. Innerchinesisch grenzt Xinjiang an Tibet, mit dem es das Schicksal der Zwangsbesiedelung durch »ethnische« Chinesen (Han), teilt. Deren Anteil an der Bevölkerung wuchs seit 1949 von knapp vier auf über 40 Prozent. Neben ihnen treffen in der Autonomie 46 »Minderheiten« aufeinander, wobei die moslemischen Uiguren mit 45 Prozent Bevölkerungsanteil die größte Gruppe stellen. Seit dem 11. September 2001 steht Xinjiang verstärkt unter der politischen Kontrolle Pekings. Unter dem Vorwand der weltweiten Terrorbekämpfung werden die uigurischen Unabhängigkeitsbestrebungen rigoros unterdrückt. Durch den Bestseller »Himmelsstürmerin« der Menschenrechtlerin Rebiya Kadeer, Chinas Staatsfeindin Nummer 1, drang die Problematik der Provinz in größerem Stil an die Weltöffentlichkeit.

Peking

Hauptstadt in der Zerreißprobe. Mit Olympia 2008 hat sich Peking (amtlich Beijing) eine gewaltige Last aufgebürdet. Wie nirgendwo sonst in China weht hier der alte Geist Mao Tse-tungs unter höchster Polizei- und Militärpräsenz. Zwangsumsiedelungen ganzer Stadtteile zählen im Zuge der Spiele »zur obersten politischen Aufgabe«, während daneben Flaniermeilen mit kapitalistischen Insignien wie Ferrari und Rolex entstehen. Der Konflikt ist programmiert. Doch mit Olympia sucht China endgültig Anschluss an die Welt, egal, zu welchem Preis. Wie dieser Balanceakt gelingen soll, bleibt die große Frage. In jedem Fall lohnt es, genau hinzusehen. Ein Aufenthalt in Peking ist leicht arrangiert. Über die Internetagentur www.ineedhotel.com lässt sich ein brauchbares Zimmer (ab 40 Euro) buchen. Am besten nahe des Kaiserpalasts (»Verbotene Stadt«). Als Gefährt empfiehlt sich das Fahrrad, da Stadt und Verkehr übersichtlich sind. Eine Mietstation gibt es in der Wangfujing Avenue (www.BikeBeijing.com). Und keine Sorge: Peking zeigt alle Straßenschilder auch in Englisch.