Je mehr Radlast sich nach vorn verlagert, desto mehr Bremskraft kann das Vorderrad übertragen – falls man es nicht übertreibt, denn ohne ABS kann das Rad blockieren.

Wie hoch die Radlast oder, anders ausgedrückt, der Anpressdruck ist, sieht man an der Gabel: je tiefer sie eintaucht, desto höher die Radlast. Bei den meisten Motorrädern taucht sie bei einer Vollbremsung zu gut zwei Dritteln des gesamten Federwegs ein. In diesem Moment vergrößert der enorme Anpressdruck die Reifenaufstandsfläche vorn bis zum Dreifachen.

Das Hinterrad spielt beim starken Bremsen je nach Motorrad eine völlig unterschiedliche Rolle, von fast keiner beim Sportler bis überlebenswichtig beim Chopper. Bei Motorrädern ohne ABS hat die Konzentration auf die Vorderradbremse oberste Priorität. Der Fahrer muss sich die Verlagerung der Radlast zunutze machen.

Zügig, aber nicht ruckartig bremsen

Wichtig dabei: Nicht ruckartig am Bremshebel reißen, sonst blockiert das Vorderrad, ehe sich genügend Gewicht nach vorn verlagert hat. Richtig ist vielmehr, den Bremshebel zweistufig, aber möglichst zügig erst einmal bis zum Druckpunkt zu betätigen, die Radlastverlagerung zu spüren und dann bis zum hoffentlich trainierten Optimum weiter zu ziehen.

Wer die Hinterradbremse einen Sekundenbruchteil vor der vorderen betätigt, gewinnt Stabilität. Das Motorrad zieht sich dadurch auch hinten in die Feder, das Hinterrad kann etwas länger führen und Bremskraft übertragen. Manche Kombibremssysteme mit ABS nutzen diesen Effekt. In Tests ließ sich so eine kleine, aber messbare Verkürzung des Bremswegs feststellen.

Allerdings ist ohne ABS auch hier Vorsicht geboten, denn das durch die Radlastverlagerung zunehmend entlastete Hinterrad kann blockieren. Weil Straßen meist etwas geneigt sind, um Regenwasser abfließen zu lassen, führt ein blockierendes Hinterrad oft zum Ausbrechen des Hecks.

Achtung: Wenn das ausgebrochene Hinterrad wieder greift, besteht die Gefahr eines Highsiders! Im Zweifel sollte man die Hinterradbremse nach dem anfänglichen Impuls daher lieber unterbremst lassen. In Kurven ist es besser, sie gar nicht zu betätigen.

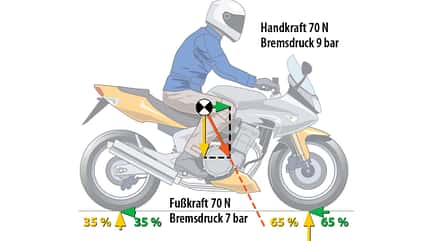

Die Normalbremsung

Die durchschnittliche Bremsverzögerung bei zügiger Landstraßenfahrt liegt bei rund 5 m/sek², etwa der Hälfte einer Vollbremsung. Dabei kann die Hinterradbremse wegen der hohen Radlast bis zu 35 Prozent beitragen, das Vorderrad ist bei gutem Straßenbelag noch weit von der Blockiergrenze entfernt. Der rote Pfeil gibt die resultierende Kraft aus Massenkraft (grün) und Gewichtskraft (gelb) wieder. Wenn diese resultierende Kraft hinter dem Vorderrad auf die Fahrbahn trifft (gestrichelte Verlängerung), besteht keine Überschlagsneigung.

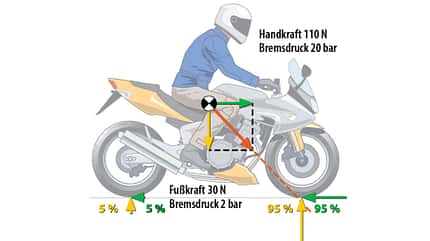

Die Vollbremsung

Die tatsächlich erzielbaren Verzögerungen hängen vom jeweiligen Motorrad und dem momentanen Grip (Reibbeiwert) ab. Ist dieser ausreichend hoch, begünstigen ein langer Radstand und ein niedriger Gesamtschwerpunkt hohe Verzögerungen. Begrenzend hierbei bleibt jedoch die Überschlags- bzw. Stoppie-Neigung des Motorrades. Diese ist erreicht, wenn die dynamische Radlastverlagerung zu 100 % vollzogen ist. Die resultierende Kraft (rot) verläuft nur knapp hinter oder durch die Reifenaufstandsfläche. Ab jetzt würde jede weitere Bremskrafterhöhung zum Abheben des Hinterrades führen. Fahrerassistenzsysteme (FAS) erkennen ein Abheben des Hinterrades und regeln den Bremsdruck so, dass es gerade noch am Boden bleibt.

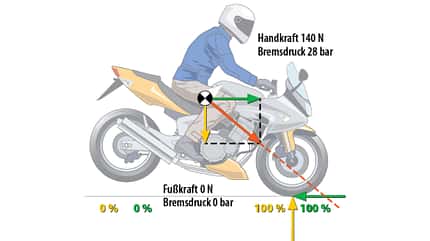

Überzogene Vollbremsung

Bei der überzogenen Vollbremsung hebt das Hinterrad ab. Jetzt trifft die resultierende Kraftlinie vor dem Vorderrad auf. Sobald das Hinterrad abgehoben hat, trägt das Vorderrad allein die maximal mögliche Radlast. Behielte der Fahrer den hohen Bremsdruck von 28 bar bei, würde sich die Maschine nach vorn überschlagen. Wichtig zu wissen: Das passiert auch mit ABS! Denn hier – wieder ausreichend Grip vorausgesetzt – muss nicht der Bremsdruck wegen eines überbremsten Vorderrades geregelt werden, sondern wegen des abhebenden Hinterrades. Aber hierfür wäre dann ein anderes FAS, falls im Motorrad vorhanden, zuständig.