Die Geschichte des Sachsenrings

Mal wieder war das Wetter schuld. In diesem Fall das chronisch schlechte der Eifel. Der häufige Regen und das nasskalte Klima wurden vom ADAC als Veranstalter des Großen Preises von Deutschland dafür verantwortlich gemacht, dass das Publikumsinteresse an der Motorrad-WM auf dem Nürburgring in den 90er-Jahren in immer dramatischeren Ausmaßen flöten ging. Nach dem GP 1997 vor gerade noch 20 000 Unverdrossenen auf gähnend leeren Rängen kam schließlich die Nachricht, dass die WM in Deutschland umziehen wird. Nämlich auf den Sachsenring, der im selben Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiern durfte.

Die Strecke hatte Tradition, war aber doch brandneu - dank Aufbau Ost. Mit dem 8,6 Kilometer langen Rundkurs, der seit 1927 über ganz normale Straßen teilweise durch das Stadtgebiet von Hohenstein-Ernstthal, teilweise durch Wald führte, hatte der neue, aus polittaktischen Gründen erst als Verkehrssicherheitszentrum konzipierte Sachsenring nichts mehr zu tun. Aber dazu kommen wir noch. Denn es lohnt sich, vorher einen Blick in die lange Geschichte der Strecke zu werfen. Sie lässt verstehen, warum die Begeisterung für Motorradsport in Sachsen bis heute so viel ausgeprägter scheint als im Rest der Republik. Diese Begeisterung hängt auch eng mit MZ zusammen, deren Werksgelände gerade mal 30 Kilometer vom Sachsenring entfernt liegt. Denn MZ war für Sachsen zu DDR-Zeiten eine Art Nationalheiligtum. Der Erfolg der Marke war für die Menschen der Beweis, es mit dem reichen Klassenfeind im Westen eben doch aufnehmen zu können. Und MZ war im Rennsport seit den 50er-Jahren eine feste Größe: 1958 wurde der Chemnitzer Horst Fügner Vize-Weltmeister in der 250er-Klasse auf MZ, was der Rhodesier Gary Hocking 1959 wiederholte. Den größten Heimattriumph durften die Sachsen schließlich 1963 feiern, als Mike Hailwood und Alan Shepherd auf dem Sachsenring MZ einen Doppelsieg schenkten, vor Jim Redman auf Honda und den Ungarn Laszlo Szabo auf einer weiteren MZ. Die gut 100 000 Zuschauer waren so aus dem Häuschen, dass die Ehrenrunde der Sieger fast eine Stunde dauerte, bis der Jubel nachließ.

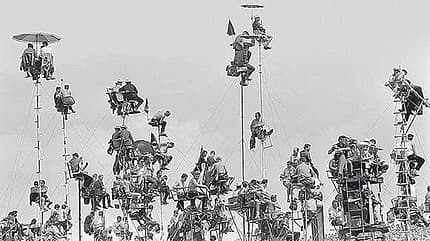

Bis 1972 durften am Sachsenring begeisterte DDR-Bürger jedes Jahr nicht nur den vertrauten Duft von Zweitaktern, sondern auch den der großen weiten Welt schnuppern. Mit Jim Redman, Mike Hailwood, Phil Read, Giacomo Agostini und dem jungen Barry Sheene waren regelmäßig internationale Stars am Start. Und mit dem Sieg von Dieter Braun durfte 1971 wieder über den Triumph eines Landsmanns gejubelt werden. Der allerdings, und das war der Politführung ein Dorn im Auge, aus dem Westen kam. Aber den sage und schreibe 250 000 tobenden Fans verbieten, den Sieger zu feiern? Das ging ja wohl schlecht.

Also griffen die Verantwortlichen zu anderen Mitteln: Weil er im Rennen eine weiße Seitenlinie überfahren hatte, sollte Braun im Nachhinein disqualifiziert werden. Nur kannten der belgische WM-Chef und der örtliche Rennleiter die internationalen Sportregularien und weigerten sich, die absurde Funktionärsanweisung auszuführen. Was schließlich dazu führte, dass während der Siegerehrung der Strom für die Lautsprecheranlage genau in dem Augenblick ausfiel, als für Braun die westdeutsche Nationalhymne erklingen sollte. Wohl um sich weitere Blößen dieser Art zu ersparen, strich die DDR-Führung die Motorrad-WM 1973 ganz, was das Ende als internationale Rennstrecke für den alten Sachsenring bedeutete.

Der neue erlebte seine Feuertaufe erst 25 Jahre später: 1998, als der Australier Mick Doohan gerade auf dem Weg zum letzten seiner fünf WM-Titel der 500er-Klasse war, kehrte die Motorrad-WM nach Hohenstein-Ernstthal zurück. Mit der alten „Naturrennstrecke“, die furchterregend nah an Bäumen, Laternenpfählen und Gartenzäunen entlangführte, hat der neue Sachsenring nichts mehr zu tun. Trotzdem war die Skepsis der Fahrer zu Anfang groß. Von einem „Mickymaus-Kurs“ war die Rede. Allen voran Doohan lästerte, nannte die Strecke zu eng, zu langsam, mit zu vielen Kurven, Steigungen und Gefällen, bestenfalls als Kartbahn geeignet. Rivale Max Biaggi konterte, dass man auf dem Sachsenring eben fahren können müsse. „Wer hier gewinnt, ist Superman“, meinte der Italiener. Die Ehre hatte nach 31 Runden dann doch Doohan. Biaggi wurde immerhin Zweiter.

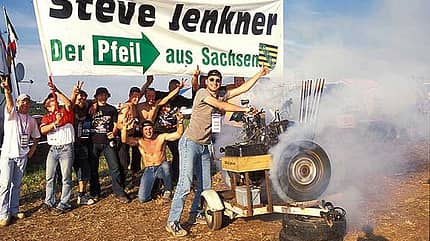

Am 17. Juli 2011 findet der dann 13. WM-Lauf seit der Wiedereröffnung 1998 auf dem Sachsenring statt. Und wie einst haben wieder Deutsche ernsthafte Siegchancen: Jonas Folger (125er) und Stefan Bradl (Moto2) sind heiße Favoriten. Doch egal wies ausgeht, die Lautsprecheranlage wird funktionieren.

Berg- und Talbahn

Der Sachsenring ist so spektakulär wie das, was sich während der großen Motorradrennen auf ihm abspielt. Keine andere Rennstrecke bietet auf nur 3,7 km so viele heftige Steigungen und Gefälle. Start frei für eine Ringrunde in Worten:

Die Start-/Zielgerade läuft parallel zu einem Hügelrücken. Davor, dahinter, links und rechts davon gehts abwärts. Das gestaltet sich in der engen Rechts nach der Geraden noch gemäßigt, doch wenn man für die folgende Kurve zackig nach links umklappt, glaubt man, über eine Kante hinweg im freien Fall talwärts zu springen. Vor dem abermaligen Schräglagenwechsel lange außen bleiben, weil sich die Rechts eingangs des Omega etwas zuzieht. Die gleiche Strategie bringt einen auch im Ausgang auf die schnellste Linie. Hier geht es schon wieder kräftig bergauf. Voll beschleunigend wird abermals zackig und wieder nicht zu früh die Schräglage gewechselt für die längste Linkskurve der Welt, sozusagen eine Sechs-in-eins-Kurve. In voller Schräglage geht es über die Kuppe, dahinter brettern die besten Fahrer der Welt wieder voll beschleunigend zu Tal. Furchterregende Bodenwellen in der Bergab-Links vor der Karthalle und der Kurvenradius nötigen zum Gaswegnehmen, das Tempo bleibt trotzdem aberwitzig hoch. Danach führt die Strecke wieder in Linksschräglage aufwärts. Das geht viel schneller, als es anfangs möglich scheint, der optische Eindruck täuscht hier. Vor dem nächsten Linksknick kann man wegen einer Kante den rechten Streckenrand nicht sehen. Das Optimieren der Kurvengeschwindigkeit erfordert viel Mut oder viel Übung oder beides. Das gilt in verschärfter Form auch für die Passage nach der längsten Linkskurve. Für ein kurzes Stück befindet man sich wieder auf der Höhe von Start/Ziel, jetzt kurz Vollgas und mit Karacho nach rechts abwärts. Wer hier zudreht, muss kein Feigling sein, denn den Einlenkpunkt - wieder ist ein gerissener Schräglagenwechsel nötig - muss man genau treffen, um nicht neben der Strecke zu landen. Auch die folgende Sachsenkurve zieht sich zu. Für die schnellste Linie bleibt man lange außen, läuft dann aber Gefahr, auf der Innenlinie ausgebremst zu werden. Doch nicht selten wird’s am Ausgang eng für diejenigen, die hier ein Ausbremsmanöver ansetzen. Queckenbergkurve - der Name deutet schon an, wie die Runde zu Ende geht: steil bergauf und wieder Vollgas. Wegen unvermeidlicher Wheelies meist sogar steiler als die Strecke tatsächlich ist. Ziel - Zeit, den Schweiß von der Stirn zu wischen.