Sobald an einer MotoGP-Werks-Honda das Getriebe demontiert wird, herrscht Aufbruchstimmung. Rennmechaniker, Reifentechniker und Fahrwerksexperten müssen ausnahmslos die Box verlassen. Nur einem ausgewählten Kreis von HRC-Ingenieuren ist der Blick in die Schaltbox der RC 213V gestattet. Und das, obwohl Honda bereits am 3. Februar 2011 die Patentschrift mitsamt Zeichnungen für das Seamless-Getriebe veröffentlichte. Man darf aber sicher sein, dass HRC nur die rein mechanischen Grundlagen zur Einsicht freigab. Die Feinheiten und die dazugehörige elektronische Motorsteuerung aber werden besser gehütet als die Goldschätze in Fort Knox.

Dabei sind schon allein die mechanischen Abläufe der neuen Schaltbox so komplex, dass wir diese nur durch die Zeichnungen und Funktions-Skizzen auf den Seiten 78/79 verständlich aufbereiten konnten. Auch wenn viele Rennsport-Experten bei der Honda-Konstruktion schmunzelnd auf die alten Ziehkeilgetriebe von Zündapp, Sachs und Maico in den 60er- und 70er- Jahren verweisen (siehe Fotos Seite 80), sind genau betrachtet nur wenig Gemeinsamkeiten zwischen den grobschlächtigen Moped-Getrieben und dem feinmechanischen Honda-Kunstwerk zu entdecken.

Abschied vom konventionellen Klauengetriebe

Um zu verstehen, warum sich Honda – und unter Zugzwang auch Yamaha und Ducati – vom konventionellen Klauengetriebe verabschiedet haben, muss man die heiklen Schaltphasen auf einer anspruchsvollen GP-Strecke sehr genau und in Zeitlupe analysieren. Nach dem brutalen Anbremsen, auch dieser Vorgang wird bereits mit viel Elektronik-Zauberei besänftigt, Stichwort Standgasanhebung zur Anpassung des Motorschleppmoments, klatschen die Draufgänger ihre Biester in Schräglagen von bis zu 65 Grad. Die Ellbogen schraddeln über den Asphalt und man hat das Gefühl, dass die Jungs in dieser Phase einfach kontrolliert stürzen, um Sekunden später das Motorrad abrupt aufzurichten, um dem Hinterreifen auf der größtmöglichen Kontaktfläche so viel Grip wie möglich zu entlocken.

Jetzt ist die Phase erreicht, in der man richtig viel Zeit gewinnt – oder liegen lässt. Dabei kommt dem Seamless-Getriebe, kurz SG genannt, eine entscheidende Rolle zu, weil bereits am Kurvenausgang in Schräglagen ab 40 Grad eine maximale Beschleunigung möglich ist, ohne dass das Motorrad seitlich ausbricht. Wird dabei ein Schaltvorgang fällig, kommt das Motorrad mit konventionellem Getriebe und entsprechend langer Unterbrechung der Zugkraft am Hinterrad aus dem Tritt, denn selbst mit Schaltautomat sind das rund 0,1 Sekunden. Beim konventionellen Gangwechsel mit gezogener Kupplung vergehen rund 0,3 Sekunden, bis die volle Motorleistung wieder am Hinterrad zerrt.

Dieser Lastwechselruck kann das Motorrad aufschaukeln, die Linie verhageln oder durch eine zu brutal einsetzende Drehmomentspitze die Fuhre querstellen. Zudem federt die Schwinge bei Unterbrechung der Zugkraft ein paar Zentimeter ein und nach dem Schaltvorgang abrupt wieder aus. Warum? Weil die MotoGP-Maschinen, wie alle guten Supersportmaschinen, so konstruiert sind, dass das Heck beim Beschleunigen mehr oder weniger stark ausfedert. Dieser sogenannte Anti-Squad-Effekt wird durch eine sehr steil stehende Schwinge und eine dazu passende Antriebsgeometrie (Position und Durchmesser von Kettenritzel und Kettenrad) erreicht (siehe Seite 46/47 Technik). Dieser Effekt beeinflusst die Rahmen- und Lenkgeometrie der Maschine am Kurvenausgang positiv.

Der Lastwechselruck beim konventionellen Schaltvorgang bewirkt natürlich auch eine kurzzeitige Reduzierung des Anpressdrucks des Hinterradreifens –Stichwort dynamische Radlastverlagerung- und lässt dadurch auch die Gabel leicht durchfedern. Die Summe dieser Bewegungen und Geometrieänderungen versetzt das Motorrad in Unruhe und stört eine gleichmäßige, optimale Beschleunigung. Um die Unterschiede zwischen einem konventionellen Schaltvorgang und dem Seamless-Getriebe verständlich zu machen, haben wir ein fiktives, aber auf einer echten 2D-Datenaufzeichnung basierendes Diagramm erstellt, das die sich überlagernden Bewegungen und Änderungen veranschaulicht. Diese Unruhen kosten nicht nur Zeit, sondern zerreiben unnötigerweise die Reifen mitsamt dem Nervenkostüm des Piloten. An solchen Kapriolen fanden die Honda-Konstrukteure keinen Gefallen mehr und erdachten sich den nahtlosen Schaltvorgang, bei dem tatsächlich zwei Gänge zeitgleich im Eingriff sind.

Eigenschaften der HRC-Feinmechanik

Die aufwendige HRC-Feinmechanik erfreut die Honda-Piloten mit einem ganzen Bündel an Vorteilen. Zum einen können sie auch in verzwickten Kurvenkombinationen lässig ein oder gar zwei Gänge hochschalten, was den Spritverbrauch senkt und das Motorrad durch die weniger aggressive Motorleistung fahrbarer macht. Beim vollen Beschleunigen in Schräglage bleibt der Schlupf und damit der leichte Driftwinkel konstant und berechenbar. Durch diese positiven Eigenschaften können die Honda-Werksfahrer am Kurvenausgang lenken, auch wenn das Vorderrad beim Power-Wheelie den Bodenkontakt verliert.

Das Motorrad hält jedoch nur mit einem perfekten Driftwinkel die Spur, wenn der Pilot durch akrobatisches Hanging-Off und der daraus resultierenden, asymmetrischen Verlagerung des Schwerpunkts dem Bike einen Drall zur Kurveninnenseite verpasst. Außerdem wirken die MotoGP-Piloten mit einem möglichst tief platzierten Oberkörper – allen voran Marc Marquez – auch der Wheelie-Neigung bei voller Beschleunigung aus Schräglage entgegen. Denn dadurch sinkt der Schwerpunkt, das Vorderrad bleibt am Boden. Für die Fahrwerkstechniker ergeben sich mit dem Seamless-Getriebe mehr Abstimmungsmöglichkeiten, da das Problem einer sich wild aufschaukelnden Heckpartie durch die geschmeidige,gleichmäßige Kraftabgabe so gut wie eliminiert ist.

Natürlich helfen die HRC-Techniker auch mit dem elektronischen Gasgriff nach. Bei dem nur noch rund 10 Millisekunden (also 0,01 Sekunden) dauernden Schaltvorgang wird die Motorleistung so justiert, dass dem Fahrer nach dem Gangwechsel und der dadurch verringerten Motordrehzahl dieselbe Zugkraft am Hinterrad zur Verfügung steht wie davor. Diese Anpassung erfolgt über ein hinterlegtes Programm in der Motorsteuerung, das die Drosselklappen in die entsprechende Position bringt, damit Zugkraft und Schlupf nahezu identisch bleiben und das Motorrad nahtlos weiterbeschleunigt werden kann. Ein Vorteil, der die Konkurrenz massiv in Bedrängnis gebracht und zum Handeln gezwungen hat.

Klassisches Ziehkeilgetriebe

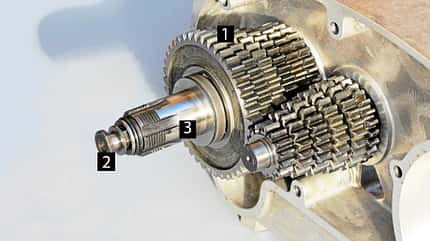

Der Vergleich zu den alten Moped-Getrieben gilt nur für das grobe Bauprinzip, bei dem die Schaltmechanik in der hohlen Ausgangswelle untergebracht ist. Bei der Maico wurden die Losräder über einen kreuzförmigen Ziehkeil mit der Welle verbunden (kleines Foto oben). Andere Hersteller drückten über einen konischen Ziehkeil Kugeln durch die gebohrte Welle, die sich in die inneren Aussparungen der Getrieberäder schieben.

Im Gegensatz zum Klauengetriebe, bei dem die Zahnräder auf der Welle verschoben werden (siehe PS 11/13), baut das Honda-Getriebe ähnlich schmal wie das abgebildete Maico-Bauteil. Auch dort sitzen die sechs Gangräder sehr eng beieinander. Mit dem Vorteil, dass die kurze, hohlgebohrte Welle weniger Durchbiegung aushalten muss. Ähnlich einem Ziehkeil, werden die Schaltklinken der Honda von innen betätigt. Dieser Vorgang darf jedoch laut Reglement nicht elektronisch, hydraulisch oder pneumatisch gesteuert, sondern muss vom Fahrer über eine Mechanik betätigt werden.

Der Vergleich zu den alten Moped-Getrieben gilt nur für das grobe Bauprinzip, bei dem die Schaltmechanik in der hohlen Ausgangswelle untergebracht ist. Bei der Maico wurden die Losräder über einen kreuzförmigen Ziehkeil mit der Welle verbunden (kleines Foto oben). Andere Hersteller drückten über einen konischen Ziehkeil Kugeln durch die gebohrte Welle, die sich in die inneren Aussparungen der Getrieberäder schieben. Im Gegensatz zum Klauengetriebe, bei dem die Zahnräder auf der Welle ver-

schoben werden (siehe PS 11/13), baut das Honda-Getriebe ähnlich schmal wie das abgebildete Maico-Bauteil. Auch dort sitzen die sechs Gangräder sehr eng beieinander. Mit dem Vorteil, dass die kurze, hohlgebohrte Welle weniger Durchbiegung aushalten muss. Ähnlich einem Ziehkeil, werden die Schaltklinken der Honda von innen betätigt. Dieser Vorgang darf jedoch laut Reglement nicht elektronisch, hydraulisch oder pneumatisch gesteuert, sondern muss vom Fahrer über eine Mechanik betätigt werden.