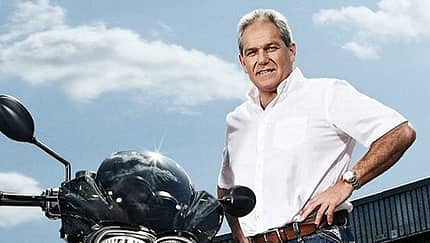

Der 1956 im bayerischen Vohburg geborene Hermann Bohrer stieg 1975 als Facharbeiter bei BMW in Dingolfing ein. 1998 avancierte der Kfz-Handwerksmeister zum Leiter Motormontage im BMW-Motorenwerk im österreichischen Steyr. Drei Jahre später leitete er die Produktion von Fahrwerks- und Antriebskomponenten in diversen BMW-Werken, bevor er 2003 zum Leiter Rolls Royce Cars Manufacturing in England ernannt wurde. Seit 2006 ist er Chef des BMW-Motorradwerks Berlin und Mitglied der Geschäftsleitung von BMW Motorrad.

Was halten Sie für die Knackpunkte der neuen EU-Führerscheinregelung?

Die Motorradausbildung in Deutschland ist bereits sehr umfassend und qualitativ hochwertig, so dass wir von der EU-Führerscheinregelung keine weitere Verschärfung, sondern eine Liberalisierung in einigen Punkten wünschen. Kleinkraftrad-Führerschein 50 Kubik mit 15 statt 16 Jahren, erweiterter Einschluss der 125er-A1-Klasse in den Pkw-Führerschein und keine unnötige Erschwerung beim Aufstieg zwischen den Zweiradklassen sind die wichtigsten Punkte, wobei auch der Einschluss der dreirädrigen Fahrzeuge in den Pkw-Führerschein für die zukünftige Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte Potenzial für die Motorradindustrie erhält und schafft.

Wie wollen Sie mehr junge Zweiradpiloten für 50-Kubik-Roller als Erstmotorisierung begeistern?

Die 50-Kubik-Klasse ist der Einstieg junger Menschen, die nach positiven Erfahrungen dem Motorrad und Roller treu bleiben. Gleichzeitig sind die 50-Kubik-Fahrzeuge Mobilitätsgaranten für die Jugendlichen, die gerade in weniger gut angebundenen Regionen auf diese Motorisierung angewiesen sind. Der IVM arbeitet seit Jahren intensiv an der Verbreitung des Zweiradgedankens in der Gruppe der Jugendlichen. Über die Kooperation mit Musikern, Schauspielern und Stars aus der Gameszene gelingt es dem IVM, auf dem ersten Motorradvideoblogportal www.vivalamopped.com täglich mehr als 16000 Besucher zu verzeichnen.

Mit welchen Argumenten überzeugen Sie Politiker davon, den 125er-Führerschein in die Pkw-Fahrerlaubnis einzuschließen?

125er-Leichtkrafträder sind bezahlbare Mobilität innerstädtisch und auch auf Landstraßen. Geringer Anschaffungspreis, niedriger Verbrauch und deutlich weniger Platzbedarf im ruhenden und fließenden Verkehr sind überzeugende Argumente. Wir wollen nun, dass die 125er-Leichtkrafträder nicht nur mit Pkw-Führerschein von vor dem 1. April 1980, sondern auch nach fünf Jahren Pkw-Führerscheinbesitz und zum Beispiel sechs Fahrstunden gemäß dem Modell in Österreich genutzt werden können.

Stichwort: EU-Typzulassung. Wie real ist die Gefahr eines 100-PS-Limits?

Im Umfeld der EU-Typzulassung wurde in Europa die Frage eines möglichen 100-PS-Limits in die Diskussion eingeworfen. Der europäische Herstellerverband ACEM hat sich ebenso wie der IVM gegen eine solche Limitierung ausgesprochen, da der Umgang mit dem Fahrzeug über das Sicherheitsniveau entscheidet und nicht die zur Verfügung gestellte Leistung.

Welche Befürchtungen hegen Sie, was die geplante EU-Richtlinie für die Homologation neuer Motorräder angeht?

Von entscheidender Bedeutung bei der Umsetzung der Richtlinie zur Homologation von Motorrädern wird die Tatsache sein, dass mit Augenmaß gearbeitet wird. Zum Beispiel beim Thema Abgasgrenzwerte erwarten wir von der Politik, dass Entwicklungen, die sich beim Pkw über Jahre hinzogen, beim Motorrad nicht im Zeitraffertempo nachgeholt werden. Die Dauerhaltbarkeit von Katalysatoren wird auch in diesem Kontext eine Rolle spielen. Zum Thema der verbindlichen Einführung von ABS-Systemen möchte ich darauf verweisen, dass die Industrie bereits bis zum Jahr 2015 eine Selbstverpflichtung auf europäischer Ebene abgegeben hat, 75 Prozent aller Fahrzeuge mit Advanced Braking Systems zur Verfügung zu stellen. Aktuell funktionieren Angebot und Nachfrage nach Fahrzeugen mit ABS gut, so dass wir genau wie bei Pkw den Gesetzen des Marktes vertrauen können, die eine ständig steigende Quote ermöglichen.

Wie beeinflusst die Typzulassung die Verkäufe von Motorrädern?

Die Typzulassung von Motorrädern beeinflusst das Kaufverhalten von Interessenten, wenn die Fahrzeuge zum Beispiel durch extrem niedrige Geräuschgrenzwerte nicht mehr das Feedback für den Fahrer vermitteln, das er sich vom Motorrad wünscht. Hier muss ein geeigneter Kompromiss gefunden werden, da schon jetzt die Serienfahrzeuge so leise geworden sind, dass in nicht seltenen Fällen Motorradfahrer leider manchmal auch im illegalen Rahmen zu Nachrüstanlagen greifen.