Das Böse, das Verbrechen ist bekanntlich immer und überall. Und im Fernsehen sowieso. Wo es nicht nur Quote, sondern auch Freude macht. Weil es nun mal zu den vorzüglichsten Eigenschaften des Bösen gehört, dass es Schrecken verbreitet und fasziniert zugleich, Emotion also gleich doppelt schafft. Genau diese Rolle, nämlich schrecklich faszinierend zu sein, haben das Motorrad und seine Fahrer im deutschen TV-Krimi dann auch perfekt gemimt. Wie sie das getan haben, darf wiederum als Indiz dafür herhalten, wie man das Motorrad jeweils sah. Nicht im wirklichen Leben, sondern in den Bildern, die man gemeinhin dafür zu halten hat: im Klischee.

Am 3. Januar 1969 startet das ZDF die Serie "Der Kommissar". Anders als in den Krimireihen zuvor, und das ist neu im Abendprogramm, ermitteln hier die immer gleichen Nasen. Was die Identifikation erleichtert. Mit Gesetz und Ordnung, ins-besondere aber mit dem väterlichen Hütchenträger Kommissar Keller (Erik Ode), der in den 97 Episoden der Erfolgsserie den Zuschauer auch in die wundersame Welt des Motorrads führt. Viermal macht er das, immerhin.

Premiere ist am 23. April 1970, in Folge 20: "Messer im Rücken". Wobei Ersteres in einem wohlhabenden Geschäftsmann steckt, der just vor dem Haus gemeuchelt wird, wo nunmehr seine Frau lebt. Nicht länger in der Villa in Grünwald, sondern in der heruntergekommenen Wohnung des Vaters ihres Liebhabers. Der Alte ist arbeitslos und Alkoholiker, sein Sohn, Ingo, ebenfalls ohne Job, hat ein anderes Handicap: ein Motorrad. Eine Konstellation, die Kommissar Keller mit kriminalistischem Scharfsinn analysiert: "Diese Frau hat nicht nur ihren Mann, sie hat ihr Milieu verlassen." Und somit auch den Mercedes in der Doppelgarage gegen eine BMW eingetauscht. Dafür muss es, kombiniert der Zuschauer, verdammt triftige Gründe geben. Denn anno 1970 gilt ein Motorrad als Vehikel zweiter Klasse, so eine Mühle fährt eigentlich nur, wer sich kein Auto leisten kann. Dazu passt, dass Schnee liegt und die untreue Gattin in ihrem dünnen Jäckchen aus Kunstleder auf dem Soziussitz gar fürchterlich friert. Über ihre Motive, das warme Nest aufzugeben, verliert die Blondine (Christiane Krüger) dennoch nicht ein einziges Wort.

Wie TV-Biker ein Image prägten

Braucht sie auch gar nicht. Weil die höchst ehrenwerte und angesehene Familie, die einmal die ihrige war, im Laufe von "Messer im Rücken" sich als höchst verlotterte und verkommene Sippschaft erweist. Motorradfahrer Ingo (Jörg Pleva) dagegen verstellt sich nicht, ist, wie er ist. Jähzornig und aufbrausend halt, wie die Nachbarn sagen. Und wenn Ingos Motorrad-Freunde mit scharfen Messern Geldscheine durchlöchern, derweil die andere, die manierliche Gesellschaft, Bilanzen frisiert, fragt man sich vor der Glotze doch, welches Geld nun wohl schmutziger ist.

Es ist dieses entlarvende Spielen mit Vorurteilen und Allgemeinplätzen "Reichtum allein macht auch nicht glücklich", "Unter einer rauen Schale verbirgt sich ein weicher Kern" , was den Erfolg dieser Serie ausmacht. Und obendrein dazu führt, dass Motorradfahrer zwar notorisch verdächtig sind, allerdings nie den ganz Bösen, den Mörder geben dürfen. Das wäre ein bisschen zu nah dran am Klischee.

Anfang der 70er Jahre fungiert das Motorrad zunächst als Symbol einer unter die Räder gekommenen sozialen Schicht. Drei der vier Motorradfahrer in "Der Kommissar" haben arbeitslose Alkoholiker zum Vater. In der Folge "Schwester Ignatia" (10. März 1972) klaut der alte Gebhard seiner schwerkranken Frau das letzte Geld aus dem Nachttisch, um es hochprozentig anzulegen. Sein Sohn Jürgen, Motorradfahrer natürlich, wird bei einem mörderischen Einbruch von Gemeindeschwester Ignatia erkannt und fortan zu guten Taten erpresst. Wenn er nicht treulich seine Mutter pflege, gehe sie zur Polizei und er in den Knast. Diese Drohung provoziert eine der wenigen Action-Szenen in "Der Kommissar": Jürgen und seine Kumpels bedrängen die radelnde Schwester Ignatia fies mit ihren schweren Maschinen.

Am gesellschaftlichen Rand

Der Mörder des beim Einbruch massakrierten Industriellen ist übrigens nicht Jürgen, sondern der Hausmeister. Doch das kann Schwester Ignatia nicht wissen. Die dafür weiß, wie man mit Halbstarken wie Ingo umgehen muss: autoritär. So lange Druck ausüben, bis man sie zu ihrem Glück gezwungen hat. Das ist ganz im Sinne der TV-Gemeinde, der "schweigenden Mehrheit", wie man in jenen Jahren gern formuliert, zu deren Genugtuung der Motorradfahrer, als Mama in seinem Arm verstirbt, geläutert eine Träne still vergießt.

Die erste "Kommissar"-Folge wurde 1968 gedreht, mehr als eine Jahreszahl und mit Kommissar Keller als so eine Art Rudi Dutschke dieser schweigenden Mehrheit, der dies die latente Botschaft der Serie die Krankheiten, an denen jede Gesellschaft nun mal laboriert, polizeilich, systemkonform also, kuriert. Dies geschieht leise, einfühlsam, psychologisch geschickt, fast völlig ohne Action und in der Manier eines kriminalistischen Kammerspiels eine Dramaturgie, in der das Motorrad auffallen muss. So wird es denn auch grandios inszeniert. In "Ein rätselhafter Mord" (17. Dezember 1971) etwa setzt die Kamera Stiefel, Rasten und Boxer formatfüllend ins Bild, um alsdann, behutsam wegzoomend, das komplette Ensemble, Fahrer samt R 75/5, in die Münchner Nacht zu entlassen.

Obwohl es eine ganze Menge Krach macht, bleibt die Rolle des Motorrads letztlich eine stumme. Die eines Symbols, das auf Randzonen der Gesellschaft verweist. Wo Leute tatsächlich ohne Auto existieren und sogar stolz darauf sind. Zu den aufklärerischen Glanzleistungen des Kommissars gehört es zweifelsohne, dem freitagabends versammelten Fernsehvolk zu vermitteln: Auch das sind Menschen.

Ein paar Jahre später dann wird es richtig laut, das Motorrad im deutschen Fernsehkrimi. Und mit ihm die Kommissare. Der Prototyp dieser neuen Generation heißt Horst Schimanski (Götz George), und die Rolle, die dem Motorrad in seinem ersten Tatort »Duisburg Ruhrpott« (28. Juni 1981) zukommt, beschreibt Uwe Fellensiek, Schauspieler und Sänger der Band Kowalski, so: »Regisseur Hajo Giess suchte Rocker mit ihren Maschinen, die in dem Film für Qualm und ein wenig Action sorgen sollten. Dafür, dass ich die Jungs besorgte, sollte ich wiederum eine kleine Rolle als Rockerpräsident bekommen.« Für den Verlauf der Ermittlungen hat Schimanskis Schlägerei mit den Rockern indes keine Bedeutung.

Die Motorräder der Fernsehhelden

"Qualm und Action" durften bekuttete Motorradfahrer auch in die wirre Handlung von "Zahn auf Zahn" (1988), den ersten Schimanski-Kinofilm, bringen. Dass ein Polizist sich mit Rockern auf eine Ebene begibt, hat wenig mit einer neuen Sicht des Motorrads zu tun. Nicht der Motorradfahrer wird reputierlicher, die Polizei verliert an Reputation. Der Kommissar ist nicht länger der abgeklärte Rechercheur, dem keine menschliche Schwäche fremd ist, der selbst aber keine aufweist. Er verliert die Aura des Seriösen, des Unangreifbaren worin sich politische und gesellschaftliche Entwicklungen der 70er Jahre bemerkbar machen , er wird menschlich, manchmal sogar allzu menschlich. Säuft, schreit, flucht, prügelt, macht Mädels blöd an und kennt sich aus in Motorradfahrerkreisen. Dass die Drehbuchautoren sich beim Thema Motorrad zunächst des am weitesten verbreiteten Klischees, dem des gewaltbereiten Rockers, bedienen, liegt in der Natur des Sache. Einmal etabliert, lässt sich mit einem solchen Versatzstück trefflich hantieren.

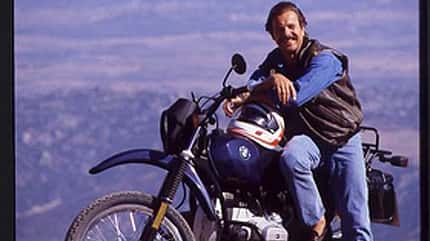

Während das Bild des Motorradfahrers noch vom Brutalo-Image bestimmt wird, entwickelt sich der Markt prächtig. So viele Leute besitzen Anfang der 80er Jahre ein Motorrad, dass das nun wirklich nicht alle Rocker sein können. Bis diese Erkenntnis das Bewusstsein der breiten Masse vor den Bildschirmen penetriert, dauert freilich Jahre. Schimanski tourt deshalb wohl erst 1991 mit seiner BMW GS Paris-Dakar im Urlaub aufs platte Land ("Bis zum Hals im Dreck"). Wo ihm übel mitgespielt wird vom tumben Bauernvolk. Fast die gesamten 90 Minuten läuft Schimanski in Lederklamotten rum und sein Kollege Thanner in einem rosaroten Jäckchen, das er, aber wohl nur er, für motorradtauglich hält. Seis drum. Dass beide auf dem Motorrad daherkommen, macht sie zu besonderen Polizisten. Was man von Schimanski eh schon weiß, von anderen TV-Helden allerdings dringlich wissen sollte, dass sie was Besonderes sind, nämlich tendenziell unkonventionell, Outlaws in Nadelstreifen, Beamte ohne Ärmelschoner eben. Der Verbreitung dieser Botschaft dient das Motorrad als Vehikel, es mutiert zur Ikone der Individualität, legt nicht nur im Fernsehen eine Blitz-karriere hin. Manfred Krug ist "Liebling Kreuzberg" natürlich nur mit Vespa und BMW K 75 (ARD, 1986), Rainer Hunold hockt als Dr. Franck in "Ein Fall für Zwei" (ZDF, 1988) aus Überzeugung auf BMW. In etwa so wie Wolfgang Fierek als "ein Bayer auf Rügen" (SAT1, 1993) auf seiner Harley: nah an der Peinlichkeitsgrenze.

Das Motorrad ist im deutschen Fernsehkrimi plötzlich immer und überall und bei den Guten. Als Indian Chief im Berliner »Tatort« mir Kommissar Roiter (Winfried Glatzeder, 1996) und sogar in »Der Alte« taucht es auf (ZDF, 1997). In Folge 231, nach zwanzig Jahren Serientätigkeit, scheint Assistent Heymann (Michael Ande) nunmehr reif fürs Krad. So gut steht es um das Ansehen des Motorrads, dass im Tatort "Im Herzen Eiszeit" (1995) ein Räuber seine Beute in die Motorradbranche investiert.

Warum die "Motorrad Cops" bei RTL ein Flop wurden

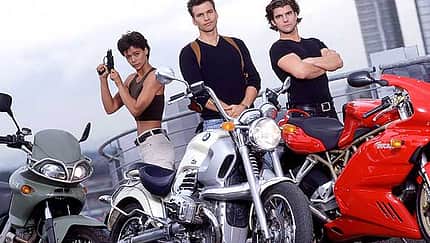

Von Fiereks Bayern auf Rügen und auf SAT1 mal abgesehen, bleibt das Motorrad hauptsächlich ein öffentlich-rechtliches Vehikel. Böse Zungen würden sagen, weil ARD und ZDF eine ältere Zielgruppe haben. Genauso gut könnte man jedoch behaupten, dass die Aura des Rebellischen in seriösem, gediegenem Umfeld besonders glänzend erstrahlt. Das Motorrad braucht nun mal den Kontrast zum glanzlosen Leben ohne. Vor allem aber braucht es eine Geschichte, eine Story, in die es passt. RTL hat dagegen in der Serie »Motorrad Cops« (2000) allein auf Action und was sich einem werbefinanzierten Sender aufdrängt auf die Faszination des Produkts, der Maschine gesetzt. Die Drehbücher geraten derart hirnrissig, dass selbst die Präsenz von drei schönen Menschen auf drei aktuellen Motorrädern und brillant abgelichtete Stunts nichts mehr retten können. Da flüchtet etwa ein Verdächtiger, Ex-Boxer Axel Schulz, in eine Einkaufspassage. Wie es der Zufall will, stehen dort gerade Trial-Maschinen in einer Tombola herum. Die Cops schnappen sich die Dinger, hoppeln damit Axel auf Rolltreppen hinterher.

Die Gegenbewegung zu solch dämlichem Aktionismus findet gerade im Ersten statt. Wo ein Kommissar sein Motorrad schon gar nicht mehr fährt ("Elvis und der Kommisar", 2007). Er schraubt lediglich noch an seinem Klassiker rum und ärgert sich über seine Frau und Hund Elvis, der, wenngleich Terrier, ihm wichtige Teile mopst. Womit die Reise des Motorrads durch den deutschen Fernsehkrimi ein neues, unerwartetes Ziel erreicht hat: die Restauration, pardon, Restaurierung.