Zurückhaltung mag ja als vornehm gelten, sie bringt einen mitunter aber auch ganz leicht ins Hintertreffen. Während Yamaha und Suzuki trotz des Würgegriffs von Abgas- und Geräuschnormen ihre sportlichen Flaggschiffe bis an die 180-PS-Schallmauer und noch ein Stückchen darüber gedrückt haben, hielt sich Honda aus diesem Wettstreit heraus. Setzte vielmehr auf Fahrbarkeit, ausgewogenes Gesamtkonzept und konkurrenzlos niedriges Gewicht. Mit dem Ergebnis, dass inzwischen leistungsmäßig eine beträchtliche Lücke zu den Konkurrentinnen klafft. Auf Dauer kein tragbarer Zustand. Nichtsdestotrotz setzt Honda bei der neuen Fireblade weniger auf Hightech, verzichtet somit auf Dinge wie Ride-by-wire oder variable Saugrohrlängen und vertraut auf solide Feinarbeit im Detail.

Mehr Leistung bei gleichem Hubraum lässt sich am leichtesten über höhere Drehzahlen finden. Die kurzhubigere Auslegung mit einem Millimeter mehr Bohrung bei 1,4 Millimeter weniger Hub trägt dem Rechnung. So erreicht die Neue ihre 178 PS nun bei 12000/min (Vorjahr: 171 PS bei 11250/min). Und die größere Bohrung schafft Platz für größere Einlassventile (30,5 mm, 2007: 29,0 mm). Die bestehen nicht mehr aus Stahl, sondern aus Titan und besitzen minimal dickere, aber rund vier Millimeter kürzere Schäfte, was der Bauhöhe des Kopfes zugute kommt. Auslassseitig blieb alles beim Alten. Allerdings stehen Ein- und Auslassventile für eine noch kompaktere Brennraumform um 1,3 Grad enger beisammen. Die neuen, größeren Kolben wiegen mit 177 Gramm nicht mehr als die bisherigen. An den beiden dünnwandigeren Nockenwellen hobelten die Ingenieure rund 500 Gramm ab. Und die Kurbelwelle büßte knapp 200 Gramm ein.

Das Ergebnis der Leichtbau-Bemühungen kann sich sehen lassen. Mit 61,4 Kilogramm hat das neue Blade-Aggregat deren 2,3 abgespeckt. Und erstmals kommt nun die große Honda in den Genuss einer Rutsch-Kupplung. Sie arbeitet mit schrägen Rampen, die wie gewohnt im Schiebebetrieb die Vorspannung der Kupplungsfedern mindern. Unter Last sorgt ein Hinterschnitt der Rampen dafür, dass die Federn stärker vorgespannt werden (Servowirkung). Dies ermöglicht den Einsatz weicherer Kupplungsfedern, was die Handkräfte um rund 15 Prozent reduziert.

Supersport-Segment

Kawasaki zog bei der ZX-10R eine Überarbeitung der Neukonstruktion vor. Obwohl die Homologation mit den endgültigen Leistungsdaten der Zehner erst für Ende November vorgesehen ist, waren doch schon einige Details, wie die 180-PS-Hürde genommen werden soll, zu erfahren. Das Bohrung-Hub-Verhältnis blieb hierfür unangetastet. Und auch die Einlass-Ventile sind unverändert. Auf der Auslassseite schrumpften sie im Durchmesser gar von 25,5 auf 24 Millimeter im Bestreben, Fahrbarkeit und Leistungscharakteristik zu verbessern. Ganz oben im Lastenheft stand die Suche nach mehr Spitzenleistung. Neu gestaltete Einlasskanäle und schärfere Nockenwellen mit mehr Ventilhub sollen für bessere Füllung der Zylinder bei hohen Drehzahlen sorgen. Unterstützung erhalten sie von ovalen Sekundärdrosselklappen und Ansaugtrichtern, über denen nun zentral eine zweite Einspritzdüse thront. Die stattliche Verdichtung von 13,0 zu 1 ist typisch für Kawasakis Sportler. Auf der Auslassseite wurde auf sich mittig verjüngende Kanäle für optimale Strömungsverhältnisse gesetzt, ehe die Abgase durch den Titan-Endschalldämpfer entweichen. Wie Honda kehrt nun auch Kawasaki dem Underseat-Auspuff den Rücken und konzentriert die Massen weiter um den Fahrzeugschwerpunkt herum. Und bei der 2008er ZX-10R ebenfalls mit an Bord: eine Anti-Hopping-Kupplung.

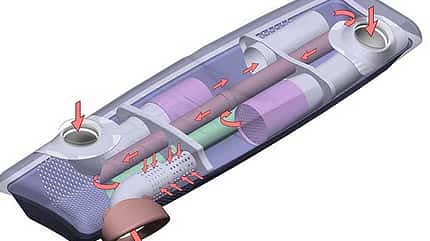

Wesentlich mühsamer gestaltet sich die Leistungssuche im Supersport-Segment. Denn die 600er haben zumindest auf dem Papier Literleistungen von 200 PS erreicht oder gar überschritten. Da muss um jedes zusätzliche Pferdchen mühsam gerungen werden. Das heißt Drehzahl, Drehzahl und nochmals Drehzahl. Bis 16000/min und im Falle der R6 gar darüber. Umso wichtiger wird bei den 600ern das Kapitel Fahrbarkeit und Durchzug. Yamaha stattet deshalb die jüngste Version der R6 in Anbetracht der angegebenen 129 PS ohnehin Spitzenreiter bei den 600ern mit den aus der R1 bekannten variablen Ansaugtrichtern aus. Dabei hebt ein Stellmotor bei 13700/min den oberen Teil der Ansaugtrichter an und verkürzt dadurch die ansonsten durchzugsfreundlich langen Ansaugwege.

Mit konventionellen Mitteln dagegen macht Suzuki der zuletzt leistungsmäßig ins Hintertreffen geratenen GSX-R 600 Beine. Und das bedeutet mühsamer Detailschliff, da Bohrung und Hub gleich blieben, ebenso Dimensionen und Winkel der Titan-Ventile. Höher verdichtende Kolben (12,8:1 statt 12,5:1), neu gestaltete Brennräume und optimierte Einlasskanäle sollen für den nötigen Leistungszuwachs sorgen. Feiner zerstäubende Einspritzdüsen mit acht Löchern (2007: vier) sowie ein schnellerer Einspritzrechner kümmern sich um die Gemischaufbereitung. Um zwei Millimeter größere Ausgleichsbohrungen im Kurbelhaus zur Reduzierung der Pumpverluste geben eine Ahnung davon, wie zäh sich das Ringen um zusätzliche PS bei den 600ern gestaltet.

Zweizylindern

Mehr Potenzial scheint dagegen bei den Zweizylindern brachzuliegen, die derzeit eine regelrechte Renaissance erleben. Egal, ob luft- oder wassergekühlt. Für die größte Überraschung hat sicherlich die BMW HP2 Sport gesorgt. Zunächst einmal wegen der Leistungs-Eckdaten. Legal 130 PS aus einem luftgekühlten 1200er-Twin zu holen ist eine reife Leistung. Möglich machen das vor allem die unglaublich raffiniert konstruierten Zylinderköpfe. Dazu setzt die HP2 Sport auf eine Bohrung von 101 Millimetern. Das schafft Platz für große 39er-Einlass- und 33er-Auslassventile. Die sind wie bei MV Agusta radial angeordnet. Da die Nockenwellen, bedingt durch die Laufrichtung der Steuerkette, horizontal liegen, betätigen sie über Schlepphebel je ein Ein- und Auslassventil. Allein diese Anordnung erfordert, auch ohne Radial-Ventile, konisch geschliffene Laufbahnen der Nocken.

Jeder der vier Schlepphebel, übrigens die gleichen, die auch in der K 1200 S zum Einsatz kommen, sitzt auf einer separaten Welle mit eigener Ausrichtung. Höllisch aufwendig in der Herstellung, aber gut für Höchstdrehzahlen von 9500/min. Einen echten Leckerbissen offenbart ein Blick in die Einlässe. Sie sind asymmetrisch und CNC-gefräst. Allein diese höchst exakte Fertigungsmethode soll zwei PS herauskitzeln. Das Sahnehäubchen auf diese edlen Köpfe sind die Deckel, wie das einteilige, selbsttragende Heck aus Karbon gefertigt.

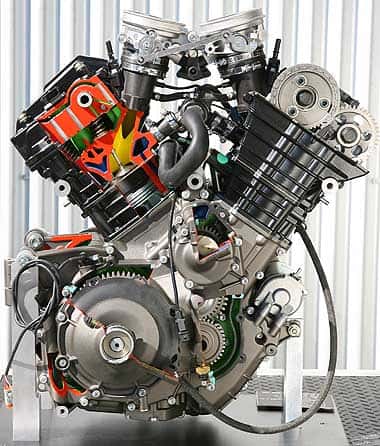

Demgegenüber wirkt der 1150 cm3 große V2 der KTM RC8 vergleichsweise konventionell. Aber auch der 75-Grad-V2 kann mit interessanten Details aufwarten. So trägt das mit zwei Ausgleichswellen bestückte Aggregat seinen Anlasser direkt im V. Die Krümmer hinab zum Under-Engine-Auspuff sind erstaunlich kurz und über ein voluminöses Interferenzrohr miteinander verbunden. Der mit drei Ölpumpen bestückte 155-PS-Twin arbeitet mit einer Semi-Trockensumpfschmierung. Ein recht ähnliches Layout weist der von Rotax für Buell neu entwickelte V2 auf. Das 1125 cm3 große Triebwerk spreizt seine Zylinder in einem geringfügig engeren Winkel von 72 Grad, besitzt dafür drei Ausgleichswellen. Wobei die Wasserpumpenwelle dazu dient, die Massenmomente, die durch den Pleuelversatz entstehen, auszugleichen. Mit riesigen 61er-Drosselklappen ist der Rotax-Twin ebenso wie der KTM-Motor auf Drehfreude getrimmt und riegelt erst bei 10500/min (KTM: 10700/min) ab. Ein mit 14 Grad extrem enger Ventilwinkel, kurze, leichte Schlepphebel zur Verringerung der bewegten Massen und daraus folgend niedrigere Ventilfeder-Kräfte sind die besonderen Merkmale der 148 PS starken Neukonstruktion. Die Ansaugöffnungen der Drosselklappenkörper sind leicht zueinander geneigt, was zwar die Montage der Airbox erschwert, aber sehr geradlinige Ansaugkanäle für bestmögliche Leistungsausbeute ermöglicht.

Die Macht des Hubraums

Ducati setzt bei 848 und 1098 R zunächst einmal auf die Macht des Hubraums. So führt die 848 gegenüber ihrer Vorgängerin 749 ein Hubraumplus von 13 Prozent ins Feld und münzt dieses mit 134 PS gegenüber den 121 PS der 749 R, mit der sie die Bohrung von 94 Millimetern teilt, in entsprechende Mehrleistung um. Der größere Hubraum resultiert gegenüber der 749 R somit allein aus dem um 7,2 Millimeter längeren Hub. Noch beeindruckender ist allerdings das Trockengewicht, das Ducati mit 168 Kilogramm angibt. In Sachen Leistungsgewicht und Fahrdynamik könnte sich die 848 damit wie die Suzuki GSX-R 750 zum Hecht im Karpfenteich der dicken 1000er entpuppen.

Richtig spannend dürfte der erste Auftritt der Superbike-Basis 1098 R werden. Gewaltige 106 Millimeter Bohrung sorgen in Verbindung mit 67,9 Millimeter Hub für 1198 cm3. Und sie schaffen Platz für riesige 44er-Einlassventile aus Titan. Aus ihrem gegenüber der 1098 um neun Prozent größeren Hubraum generiert sie mit 180 PS 12,5 Prozent mehr Leistung und dazu saftige 134 Newtonmeter Drehmoment bei gerade noch 165 Kilogramm Trockengewicht. Bei der Leistung ist die 1098 R damit auf Augenhöhe zu den japanischen 1000ern. Und in Sachen Kompromisslosigkeit beim Leichtbau und im Leistungsgewicht gar einen gewaltigen Schritt voraus. Das wird allerdings seinen Preis haben.

Honda Fireblade

Unter den japanischen 1000ern war die Fireblade bislang ohnehin schon die leichteste. Weil sich aber gesteigerte Fahrdynamik nicht allein über Leistung, sondern nur über das Leistungsgewicht und eine optimale Gewichtsverteilung erreichen lässt, geht Honda diesen Weg konsequent weiter. Leichtere Räder und Bremsen, leichterer Motor, schlankerer Rahmen, kleinere Batterie. Überall wurde Gramm für Gramm abgespeckt. Laut Honda soll die Fireblade des Jahrgangs 2008 vollgetankt nur noch 199 Kilogramm auf die Waage bringen. Für die Vorgängerin hatte MOTORRAD noch 205 Kilo ermittelt. Dazu ermöglicht die Abkehr vom Underseat-Auspuff, wie sie auch bei den aktuellen MotoGP-Maschinen von Honda zu sehen ist, eine bessere Zentralisation der Massen. Zumal im gleichen Zuge auch das Rahmenheck in Anlehnung an die Optik der HRC-Renner wesentlich schlanker und leichter geworden ist. Bei aller Kompaktheit wuchsen bei nahezu unver-ändertem Tankinhalt von 17,7 Litern dennoch das Volumen von Auspuff und Ansaugtrakt.

Kawasaki ZX-10R

Bei Kawasaki war man mit der Basis des ZX-10R-Motors offenbar zufrieden. Weshalb es für 2008 keine Neukonstruktion, sondern mit neu geformten Ein- und Auslasskanälen eine Überarbeitung für mehr Druck bei hohen Drehzahlen gab. Optimale Füllung der Brennräume am oberen Ende der Drehzahlskala sollen neben neuen Nockenprofilen die über den jetzt ovalen Ansaugtrichtern thronenden Sekundär-Einspritzdüsen gewährleisten. Ihre Zuschaltung erfolgt hauptsächlich im Volllastbereich in Abhängigkeit von Drosselklappenstellung und Drehzahl. Enorm lange, nach vorne geschwungene Krümmer sollen trotz gestiegener Spitzenleistung für einen fülligen Drehmomentverlauf sorgen.

Suzuki GSX-R 600/750

Suzuki hält weiterhin der auf dem Markt erfolgreichen 750er als goldenem Mittelweg zwischen ultrapotenter 1000er und drehzahlgieriger 600er die Treue. Allerdings nicht mit einer Neukonstruktion. Denn sowohl das Bohrung-Hub-Verhältnis als auch die Dimensionen der Ventile bleiben gleich. Überarbeitete Kanäle, das Minimieren von Reibungsverlusten und ein leistungsfähiger Zünd-/Einspritzrechner in Verbindung mit Acht-Loch-Einspritzdüsen sollen für effektivere Verbrennung und das Erreichen der schon längst versprochenen 150 PS sorgen, während auf der Auslassseite ein deutlich voluminöserer Endschalldämpfer seinen Teil zur Leistungssteigerung unter dem Diktat strenger Geräuschvorschriften beiträgt.

Yamaha YZF-R6

In Sachen Spitzenleistung und Drehvermögen war die YZF-R6 in der vergangenen Saison die unangefochtene Nummer eins. Allein, Fahrbarkeit und Drehmomentverlauf litten unter dieser extremen Auslegung. Was zeigt, dass das Potenzial der 600er derzeit weitgehend ausgereizt ist. Das eine Mehr-PS, das Yamaha 2008 angibt, dürfte deshalb auch eher in den Bereich Marketing fallen, während die Adaption der bereits aus der R1 bekannten verschiebbaren Ansaugtrichter für einen besseren Drehmomentverlauf nur logisch erscheint.

BMW HP2 Sport

Für ein enormes Echo sorgt die schon jetzt mit Spannung er-wartete BMW HP2 Sport. Selten kam aus München ein so klares Bekenntnis zum Rennsport. Allein die Eckdaten von gut 130 PS bei lediglich 200 Kilogramm vollgetankt machen den Mund wässrig. Vor allem, weil BMW technisch nahezu alle Register gezogen hat, um dem altehrwürdigen Boxer-Konzept diese Leistung abzuringen.

Mit Schaltautomat, radial angeordneten Ventilen und insbesondere einer ungeheuer aufwendigen Zylinderkopf-Konstruktion, die Drehzahlen bis 9500/min ermöglicht, ist die HP2 Sport kompromisslos auf Racing ausgelegt. Damit den bayerischen Athleten beim Sport nicht der Hitzetod ereilt, hält er unterhalb des Scheinwerfers hinter der Niere zwei hintereinander geschaltete Ölkühler in den kühlenden Fahrtwind.

Wie ernst es die Münchner meinen, zeigen aber auch Details wie die per Exzenter einstellbaren Rasten und Fußhebel oder der selbsttragende Karbonhöcker. Erstaunlich bei dieser radikalen Hinwendung zum Sport ist, dass der Auspuff nach wie vor schwerpunkttechnisch eher ungünstig unter dem Höcker platziert ist. Und das Festhalten an der zwar BMW-typischen, aber auch aufwendigen und schweren Telelever-Konstruktion am Vorderrad. Bleibt abzuwarten, wie diese in puncto Nickausgleich abgestimmt sein wird. Ob die Entscheidung für den Telelever also aus Image- und Marketinggründen erfolgte oder fahrdynamische Vorzüge hat, wird der Fahrbericht in der nächsten MOTORRAD-Ausgabe klären.

Buell 1125 R

Auch wenn der von Rotax entwickelte V2 sowohl äußerlich als auch in vielen Details wie beispielsweise der unterdruckgesteuerten Anti-Hopping-Kupplung durchaus Ähnlichkeiten mit dem Motor der Aprilia RSV mille besitzt, so ist er, wie seine Entwickler versichern, eine völlige Neukonstruktion. Und wesentlich kompakter obendrein. Die übereinander angeordneten Getriebewellen reduzieren seine Baulänge gegenüber dem Mille-Aggregat um gut 25 Millimeter. Riesige 41er-Einlassventile, gewaltige, 61 Millimeter messende Drosselklappen und ein äußerst kompakter und leichter Ventiltrieb, der Spitzendrehzahlen von 10500/min ermöglicht der schwungmassenarme Rotax-V2 ist in erster Linie auf das Leben in der oberen Hälfte der Drehzahlskala ausgelegt. Zwar rangiert er mit 148 PS unter den wassergekühlten Twins am unteren Ende der Leistungsskala, aber das kompensiert er locker mit erstklassiger Drehfreude.

Ducati 848/1098 R

Wie schon die Supersport-Basis 749 R setzt auch die 848 auf eine Bohrung von 94 Millimetern, allerdings in Verbindung mit 7,2 Millimeter längerem Hub. Der mit 12,0 zu 1 relativ niedrig verdichtende Motor erreicht damit seine Spitzenleistung bereits bei 10000/min, somit 500/min früher als noch das 749 R-Triebwerk. Wohl mit ein Grund, weshalb man trotz beachtlicher Tellergrößen (39,5 mm Ein-, 32 mm Auslass) auf Titan-Ventile verzichtet hat. Ihr V2 ist der erste Testastretta-Motor, dessen Gehäuse in einem neuartigen Vakuum-Gussverfahren hergestellt wird. Es ermöglicht extrem dünnwandige, stabile und leichte Gussteile. So spart das Gehäuse rund 3,5 Kilogramm Gewicht, weitere 1,6 Kilo steuert die Ölbad-Kupplung bei. Streng genommen besitzt die 1098 R »nur« die gleiche Literleistung wie die 999 R. Ihr Trockengewicht von 165 Kilogramm und die Traktionskontrolle, die die Wahl zwischen acht verschiedenen Kennfeldern bietet, lassen aber Großes erwarten.

KTM RC8

Im Grunde basiert der RC8-Motor auf jenem der LC8. Um jedoch die Leistung von 155 PS zu erreichen, mussten er in weiten Bereichen neu konstruiert werden. Die Zutaten muten konventionell an: je zwei per Kette angetriebene Nockenwellen, eine Einspritzdüse und zwei Drosselklappen pro Zylinder, plus zentrale Zündkerze. Insgesamt ist der österreichische Twin sehr kompakt. Der Anlasser sitzt im Zylinder-V, das Motorgehäuse geriet sehr kurz. Wie bei Ducati ist die Schwinge im Motorgehäuse und im Rahmen gelagert. Der Öltank der Semi-Trockensumpfschmierung sitzt als Anguss vor dem Motor. Wo japanische Vierzylinder zur Minimierung von Pumpverlusten im Kurbelgehäuse auf Ausgleichsbohrungen zwischen den Zylindern setzen, greift KTM auf eine in der Formel 1 bewährte Technik zurück und saugt den Überdruck aus dem vom Getriebe abgeschotteten Kurbelhaus ab. Insgesamt besitzt der KTM-Motor drei Ölpumpen. Während eine das Öl zu Motor und Getriebe fördert, pumpt je eine Pumpe das Öl von dort in den Tank zurück.