Der Schieber kann klemmen, die Drosselklappenwelle ausschlagen, Düsen können verstopfen und die Düsennadel verschleißen. Im Alter wird der Schwimmer gern undicht, die Schwimmernadel hängt sich bisweilen auf. Bestimmte Schrauben darf man niemals festknallen, sondern nur in Bruchteilen einer Umdrehung bewegen, weil es keine Schrauben, sondern Regulierorgane sind. Innereien drohen zu vereisen, Dichtungen zu versagen, und nach jedem Handanlegen fährt die bange Frage mit, ob das Gemisch zu mager sein und der Motor festgehen könnte: der Vergaser, eine hochkonzentrierte Ansammlung von Problemstellen.

Spätestens die Elektronik-beseelten Techniker der Jetztzeit betrachten ihn seit über zehn Jahren als stinkenden Anachronismus und fordern: Weg mit dem Vergaser, Freizeit für alle Schrauber. Doch so einfach ist die Sache nicht. Er quält sich doch so gern, der Mensch, und unter allen Menschen sind Schrauber die größten Quälgeister. Stellen regelmäßig in froher Demut die Leerlaufdrehzahl ein, haben zig Schwächen überlistet, 100 Pannen gemeistert. Wollen sehen und begreifen, wie was funktioniert. Ihre Sinne benutzen, schrauben eben. Nach dem Aussterben der kontakt-gesteuerten Zündung steht nun mit dem Abgang des Vergasers ein weiterer Tiefschlag gegen die Sinnlichkeit ins Haus. Verglichen mit Motormanagement und Einspritzung nämlich besitzt der Vergaser ein offenes Wesen. Wer ihn abschraubt und untersucht, glaubt zu wissen, was in seinem dünnwandigen, von Bohrungen zerfressenen Spritzguss-Leib vor sich geht. Benzin in einem bestimmten Verhältnis möglichst innig mit Luft zu mischen, so lautet sein Auftrag. Hört sich überschaubar an. Aber nur im Leerlauf, denn die verschiedenen Lastzustände eines Motors bereichern diese Aufgabe mit allerlei Tücken.

Eine nach der anderen hat er sich vorgenommen. Am Ende, ja wirklich am Ende seiner über 125-jährigen Geschichte konnte man eigentlich nicht mehr meckern. Da hat der Vergaser bei geschlossenem oder aufgerissenem Hahn, bei niedriger oder hoher Drehzahl, in allen Übergängen und im Stand eine prima Figur gemacht. Quasi Fortschritt aus sich selbst heraus betrieben. Das ist löblich, hilft allerdings nicht, wenn die Umwelt ächzt und nur noch Abgaswerte den Fortschritt definieren, den samtweichen Übergang vom einen in den anderen Lastzustand zur Marginalie abstempeln: Mit anfangs harschem Ansprechen und Konstantfahrruckeln ging's vor einigen Jahren elektronisch gesteuert in den grünen Bereich.

Die Mischung macht's

Dort regiert Lambda 1. Exakt 14,7 Gewichtsanteile Luft müssen sich mit einem Teil Benzin möglichst homogen vermischen und kurz darauf sauber abgefackelt werden. Dann kommt hinten am wenigsten Dreck raus. Der Vergaser war da eher einer von uns: 14,7 zu eins, wird gemacht, ungefähr jedenfalls, so schlich er sich durch die Abgasnorm Euro 1, im Verbund mit seinen Kumpeln U-Kat und Sekundärluftsystem reichte es auch für Euro 2 . Durch die aktuelle Euro 3 jedoch konnte er sich nicht mehr mogeln. Ausnahmen? Höchstens dort, wo die Abgas-Sheriffs Sondergenehmigungen erteilen oder nicht so genau hinschauen. Und in Exklusiv-Nischen, wo Leistung keine große Rolle spielt.

Den Grundstein zur Vergaser-Entwicklung legte der italienische Physiker Giovanni Battista Venturi, als er im ausgehenden 18. Jahrhundert entdeckte, dass eine Luftströmung, die durch ein Rohr mit Engpass muss, eben an dieser Engstelle ihre Geschwindigkeit erhöht. Dadurch steigt dort der Unterdruck beträchtlich. Rund 100 Jahre später konnte man Venturis Entdeckung prima gebrauchen, weil die aufkommenden Verbrennungsmotoren nach einem geeigneten Mischapparat für ihr Lebenselixier verlangten. Man musste an die Engstelle nur eine mit einem Benzinreservoir verbundene Düse setzen, schon mixte der Motor sein Gemisch von allein. Der Querschnitt des ehrenhalber nach Venturi benannten Rohrs sowie die Größe der Düse bestimmten den Anreicherungsgrad der angesaugten Luft. Das Dumme ist nur, dass man mit dem Motorrad ja fahren möchte, ergo ein breites nutzbares Drehzahlband mit entsprechenden Gemischen braucht.

Aus diesem Grund wurde dem Vergaser statt einer starren Engstelle eine variable verpasst, ein beweglicher Schieber nämlich. Und um die benötigten, nun doch sehr unterschiedlich großen Benzinmengen zu steuern, steckt in diesem Schieber eine konisch geschliffene Düsennadel, die das aus der Nadeldüse austretende Benzin dosiert. Und hier fangen die Probleme mit Lambda 1 an, denn das System, besser gesagt: die Luftsäule, reagiert mit einer gewissen Trägheit. Wird der Schieber schlagartig voll aufgezogen, bricht der Unterdruck im Saugrohr ein, reißt also nur wenig Benzin mit, und der Motor läuft zu mager. Trotzdem behauptet der Volksmund, er habe sich verschluckt. Auf der anderen Seite läuft er zu fett, wenn man bei hoher Drehzahl den Gasgriff schnell schließt.

Ausgeglichenheit

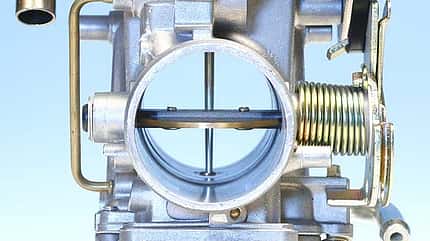

Diese Unarten lassen sich idiotensicher mildern, wenn man eine Drosselklappe installiert und Schieber samt Düsennadel an einer Membran aufhängt, welche die unterschiedlichen Druckverhältnisse im Mischrohr auszugleichen trachtet. Ein solcher Gleichdruckvergaser trickst selbst unkundigstes Gekurbel am Gasgriff aus: Der Volllast-Befehl erreicht hier nur die Drosselklappe, der Schieber hebt sich erst, wenn der Unterdruck im Vergaser via Verbindungsbohrung die Membran nach oben zieht. Das klappt rauf wie runter wunderbar weich, allerdings um den Preis einer weiteren Problemstelle: Eingerissene Membranen gehören zu den allerfiesesten, weil schwer zu ortenden Defekten.

Bauartbedingt fuhren BMW-Zweiventiler ihre Gleichdruckvergaser recht offenherzig spazieren. Und genierten sich weder wegen der enormen Dimensionen des Membran-Doms noch wegen des schlichten Sachverhalts, dass jeder Leistungshungrige die Dinger gegen Dellorto-Rund-schiebervergaser mit Beschleunigerpumpe austauschte. Womit zweierlei angesprochen wäre: Erstens gibt es schlanke und weniger schlanke Vergaser. Zweitens gibt es schnelle und weniger schnelle. Der Bing-Gleichdruckvergaser mit seinem gewaltigen Schieber und der weichen Membran eingeführt 1969 in der /5-Baureihe reagierte nie so fix wie der sporterprobte Aufmischer aus Italien, der den Vollgas-Übergang mittels einer integrierten, indirekt vom Gaszug angesteuerten Membranpumpe glättete. Die spritzte einfach ein wenig Benzin ein.

Bei den japanischen Freunden Keihin und Mikuni drückte sich dieser Disput in ähnlichen Formen aus, wenngleich mit deutlich eleganteren Gleichdruck- und weniger markanten Schiebervergasern. Während Honda die durchaus sportliche CB 450 schon Mitte der 60er mit Gleichdruckvergasern bestückte, brachte Suzuki seine ersten Reihen-Vierer, die GS 500 und 750, zehn Jahre später noch mit Schiebervergasern. Erst seit Anfang der 80er Jahre ist der Gleichdruckvergaser Standard. Allerdings begleitet ihn ein Makel: Vollem Rohr stehen stets die Drosselklappe und ihre Welle im Weg, ständig sorgen sie für Verwirbelungen. Folglich schaffte er nie den Sprung ins echte Sportgeschäft, wo nur Leistung zählt und niemand ruckelfrei durch die Rushhour trödeln muss. In seiner Evolutionsstufe mit flachem Schieber, eingeführt Anfang der 80er Jahre, machte sich der Schiebervergaser besonders beliebt. Runde Schieber fordern nämlich Baulänge. Runde Schieber verursachen namentlich an ihrer Unterseite Wirbel, und das auch noch dort, wo sie am wenigsten erwünscht sind: direkt über der Nadeldüse. Ein flacher Schieber hat damit weniger Last, weshalb er beim Aufreißen spürbar spontaner das passende Gemisch serviert. Volles Rohr kann er sowieso.

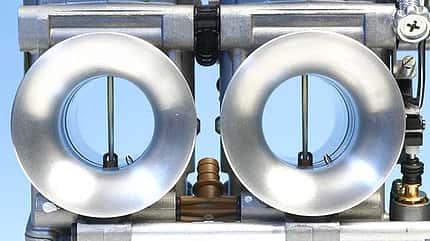

Volles Rohr

Am besten, also am freiesten von Wirbeln wirkt volles Rohr, wenn keine Schieber-Führungen das Venturi-Rohr zerkerben. Smooth Bore nennen das die Spezialisten. Das gibts für runde wie flache Schieber, und es sieht bei Vollgas so aus, wie Klein Fritzchen sich leistungsfördernde Teile vorstellt: ungestörter Blick auf die Einlassventile, glatt und gierig. Die Smooth-Bore-Pioniere Amal Grand Prix und Dellorto SSI Racing wurden genau deshalb zu Vergaser-Legenden. So, jetzt kommt die Spitze der Erotik. Auch im Sport geht nicht alles mit vollem Rohr. Manchmal muss der Hahn bei hohen Drehzahlen sogar ganz geschlossen werden. Dann produziert der Motor einen hohen Unterdruck, und den lässt er am Gasschieber aus. Dieser presst sich regelrecht an seine Führungen, und der nächste Gasstoß kostet den Piloten nicht nur Bärenkräfte, nein, er kommt auch noch unkontrolliert. Sehr dumm, so in kniffligen Kurvenkombis oder im Geschlängel von Cross-Pisten. Doch der Japaner längst hat er die europäischen Hersteller Bing, Amal und auch Dellorto abgehängt weiß Rat, er lässt die Schieber über Rollen gleiten. Links und rechts je eine winzig kleine Leiste mit leichtgängigen Rollen, dazwischen ein Hauch von Schieber, alles in einem ultra-kompakten Gehäuse das Schrauberherz quillt über: Dieses mechanische und strömungstechnische Kleinod, in seinen besseren Exemplaren eher Kunsthandwerk als Maschinenbau, darf niemals sterben. Gehört unter Denkmalschutz.

Zu den Gralshütern der schönsten Flachschieber und den fünf Weisen ihrer Bedüsung zählt der Mikuni-Importeur Steven Topham. Der hat kürzlich die Euro-3-Homologation für Harley-Nachrüstmotoren errungen. Mit Vergaser, klar, weil Customizer die ekligen Kabel der Einspritzung nicht ertragen. Topham produziert in seinem Betrieb am liebsten mehrstrophige, fein-mechanische Gedichte, etwa Flachschieber-Batterien für die alte Vmax mit feinsten gefrästen Haltern und anbetungswürdigen Gasgestängen. So was braucht Leidenschaft. Leidenschaft für höchste Präzision, und deshalb schwärmt Topham von Düsennadeln, die Mikuni in Abstufungen von fünf Tausendstel Millimetern herstellt. Zwecks optimaler Abstimmung. Ihre Fertigungs-toleranz beträgt zwei Tausendstel. Jede, ja wirklich: jede Düse wird auf exakten Durchfluss geprüft, und alles, was plus/minus zwei Prozent abweicht, kommt auf den Schrott: Sagen aus einer Wunderwelt, in der außer Vergasern nur noch Schweizer Uhren existieren können.

Für immer dahin? Ja, schon. Aber Leute wie Topham richten sich auf eine lange Abschiedsparty ein. Viele Vergaser-Motorräder werden noch locker zehn Jahre laufen, von Youngtimern ganz zu schweigen. Und Vergaser sind zwar robust, halten aber nicht ewig. Nadeldüse und Düsennadel verschleißen, Membranen werden von den vielen Additiven im Benzin deutlich schneller angefressen als früher, Drosselklappen-Wellen schlagen aus. Die meist sündteuren Originale gibts häufig nicht mehr, sogar Gebrauchtteile-Händler müssen immer öfter passen. Also Flachschieber. Rollengelagert! Der denkbar schönste Abgesang auf den Vergaser.