Gute Produkte und frische Ideen schaffen Märkte. Wers heute, an-

gesichts jammervoller Ökonomen und Mitnahme-orientierter Manager, nicht glauben mag, dem sei folgendes Lehr-

stück vorgetragen: Ein Volk von damals

rund 200 Millionen Menschen beschließt,

radikal auf automatisierte Straßenkreuzer

zu setzen und pro Jahr höchstens

6000 Motorräder zu kaufen. Die wenigen

Fahrer größerer Bikes gelten als verfemt,

Höllen-Engel, vor denen es nicht nur

minderjährige Töchter zu schützen gilt.

Auf der anderen Seite der Welt wohnt ein Mann, der die größte Motorradfabrik der Welt leitet und eigentlich prächtig

davon leben könnte, so genannten Schwellenländern auf zwei Räder zu

helfen. Doch dieser Mann hat Visionen, er will sich und seine Produkte in den

entwickeltsten Märkten beweisen. Der Mann er lacht für sein Leben gern

entdeckt, dass die 200 Millionen in ihrer Freizeit viel zu viel Barbecue und viel zu

wenig Freude haben. Also verabreicht

er ihnen ab 1959 motorisierte Spaßvögel. You meet the nicest people on a Honda, schreibt er 1962 über seine Medienkampagne, 80000 Motorräder möchte er dem Volk, den US-Amerikanern, jährlich verkaufen. Neun Jahre später sind es über 650000.

Soichiro Honda, so heißt der Mann, zieht sich 1973 aus der aktiven Politik

jenes Unternehmens zurück, das er 1948 auf einem zerbombten Grundstück in

Hamamatsu, nahe Tokio, gegründet hat. Längst ist die Honda Motor Company weltgrößter Hersteller von Motorrädern, baut seit zehn Jahren Automobile, steht mit dem Civic gar kurz vor dem Durchbruch zum Global Player, hat mit Power Products vom Außenborder über den

Rasenmäher bis zum Einachsschlepper ein weiteres, krisensicheres Standbein etabliert. Und in bewunderungswürdigem Elan ihre Selbständigkeit bewahrt.

Immer wieder umschifft der Non-

konformist Honda bedrohliche Proble-me, irgendwann begreift er, dass man Schwierigkeiten vorweg erkennen muss. Beispiel gefällig? Spätestens seit Einführung des revolutionären Schichtlademotors im ersten Civic steht das Thema Umweltschutz ziemlich weit oben auf der Entwicklungsagenda jeden Triebwerks. Soichiro hat mal gesagt, als Konstrukteur von Autos und Motorrädern müsse er damit leben, einer der größten Umweltverbrecher zu sein. Er darf in Frieden ruhen, denn seine Nachfolger tun vieles, um dieser Verantwortung zu entsprechen: Schon vor Jahren erklärten sie den Ausstieg

aus der Zweitakterei; im Zoomer 50

mit Vierventil-Einzylinder, Einspritzung und

G-Kat ist zu besichtigen, wie ihr An-

trieb für kleine Mobilmacher aussieht.

Unlängst schickten sie an der US-Westküste das derzeit modernste Brennstoffzellen-Auto in den Verkehr. Erklärtes Ziel: diesen FCX alsbald fit machen für den Masseneinsatz.

Was vor allem die deutsche Automobil-Konkurrenz aufrüttelt, dürfen Motorradfahrer beruhigt zur Kenntnis nehmen, denn zumindest einen Roller mit hochmoderner Brennstoffzelle hat Honda schon am Laufen. Für die Zwischenzeit sollen bis zum Jahr 2010 alle neuen Motorräder mit G-Kat ausgerüstet werden.

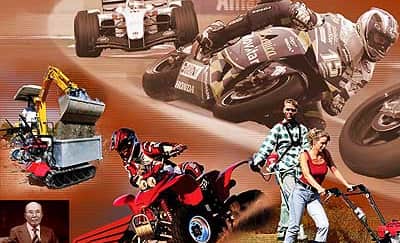

Es würde Bücher füllen, Hondas ökonomischen Weg vom lokal interessanten 50-cm³-Mopedbauer bis zur global bedeutsamen Technologie-Großmacht aufzulisten. Selbst das Hier und Jetzt kann nur skizziert werden. Also los: Um die 132000 Menschen arbeiten insgesamt für Honda, der Großteil davon in 120 Produktionsanlagen, verteilt auf 29 Länder. Sie stellen beinahe ausschließlich motorgetriebene Fahrzeuge oder Geräte her und haben damit 2004* über 17,2 Millionen Kunden beglückt. Nach Stückzahlen führen die motorisierten Zweiräder mit rund 9,2 Millionen, gefolgt von fünf Millionen Power Products und drei Millionen Autos. Vom Umsatz her fahren die Vierräder allerdings sechsmal mehr ein als die Bikes; Rasenmäher und Co wiederum bringen es auf ein Drittel des Zweirad-Umsatzes. Alle zusammen erwirtschafteten 77,3 Milliarden Dollar, als Gewinn verblieben runde sechs Milliarden.

Das schockt, oder? Kann aber nicht wundern beim weltgrößten Motorrad- und Motorenhersteller, der sich zudem mit

Nissan den siebten Platz unter den Top Ten der Automobilbauer teilt. Die Firmenzentrale in Tokio koordiniert die in sechs Gebiete aufgeteilten weltweiten Aktivitäten. Neben Japan und Nordamerika zählen Südostasien und China sowie Europa zu den wichtigsten Märkten. Mit unterschiedlichem Gewicht: Allein an die Amis verkauft Honda jährlich bald 1,4 Millionen Autos,

an Thais, Chinesen, Inder und Indonesier jeweils weit über eine Million Motorräder, die Brasilianer nehmen 800000 ab.

Die Amerikaner halten sich mit 360000 Einheiten auch bei den Bikes wacker,

zumal sich noch 300000 spaßige ATVs hinzuaddieren. Zum Vergleich: Die vereinigten Biker Europas beglücken Honda-Zweiräder ganze 300000-mal. Und noch ein Vergleich: In Gesamt-Asien verkauft Honda sieben Millionen. Voller Freude, denn die überwiegend simplen Fuhren sind kostengünstig zu entwickeln und herzustellen, ihr Marketing verlangt keine Weltmeister-Titel, keinen teuren Leichtbau, keine PS-Protzerei. Die weltberühmte Honda-Qualität genügt als Verkaufsargument.

Die Firmenphilosophie vom kundenorientierten Produkt erst unlängst bekräftigt durch den seit 2003 amtierenden Chef Takeo Fukui verlangt letztlich, möglichst nah beim Kunden zu entwickeln und zu produzieren. Deshalb, aber auch um protektionistische Pläne zu umgehen, wurde zum Beispiel schon 1979 die Motorradfabrik in Marysville/Ohio eröffnet. Dort

laufen heute unter anderem Gold Wing, Valkyrie und VTX 1800 vom Band, in Timmonsville/South Carolina entstehen jährlich über 250000 ATVs, außerdem

produziert Honda 80 Prozent der in USA verkauften Autos vor Ort.

Europa zappelt ebenfalls im globalen Honda-Netz, und deshalb sei zugegeben, dass im KTM-Firmenporträt (siehe MOTORRAD 22/2004) ein Fehler steckt . Zwar ist KTM zweitgrößter europäischer Motorradhersteller, doch niemals zweitgrößter Motorradhersteller Europas. Die Reihenfolge lautet Honda, BMW, KTM. In den

Fabriken von Atessa (Italien) und Barcelona (Spanien) bauten rund 900 Honda-Werker nämlich 2003 zirka 160000 Motorräder (siehe auch Interview). Die höchsten Motorrad-Stückzahlen schieben übrigens die beiden indischen Werke mit zusammen mehr als zwei Millionen Einheiten raus.

Womit die Perspektive umrissen wäre, aus der japanische Firmenlenker den europäischen, womöglich gar den deutschen Motorradmarkt betrachten. Ersterer macht ziemlich exakt zwei Prozent vom gesamten Firmenumsatz aus, da fällt fürs große

Ganze kaum ins Gewicht, wenn deutsche Biker der Africa Twin nachweinen und

heilige Eide schwören, jährlich wieder 2000 Stück abzunehmen. Andererseits dürfen Deutschlands Motorradler ebenfalls

auf Hondas Stolz vertrauen, überall die Nummer eins tragen zu wollen. Der Marktführer Europa (24,3 Prozent Anteil) will auch Marktführer in Deutschland werden (2004 Zweiter mit 18,3 Prozent hinter

BMW mit 20,4). Notfalls mit Hilfe einer neuen Africa Twin.

historie

1948 bis 2005

Honda ist anders. Von Anfang an:

Als sich seine späteren Mitbewerber Kawasaki oder Suzuki in einer Mixtur aus Zorn und Entschlossenheit dem Wiederaufbau ihrer im Zweiten Weltkrieg zerstörten Werke widmen, macht Soichiro Honda zunächst mal Pause. Ausgedehnte Wanderungen führen ihn durchs Land, daheim wie unterwegs vervollkommnet er sein Flöten- und Harfe-Spiel.

1906 geboren, hat Honda sich schon vor dem Krieg im Provinzstädtchen Hamamatsu als Leiter einer angesehenen Auto-Reparaturwerkstatt mit mehreren Dutzend Angestellten profiliert. Dabei fällt dem gelernten Mechaniker auf, dass es für die überwiegend importierten Vehikel immer und immer wieder

an Kolbenringen mangelt. Also gründet er nebenher eine entsprechende Fabrik, produziert anfangs lediglich Schrott und schreibt sich deshalb an der technischen Universität ein. Weil er kein Diplom will,

sondern »nur« Fachkenntnisse, wird er nach zwei Jahren rausgeschmissen. Egal, Honda weiß nun immerhin, dass eine Prise Silikon die Ringe schmiegsam macht. Er verkauft blendend, bald verkauft er ans Militär:

Honda-Kolbenringe leisten in Flugmotoren ihren Kriegsdienst.

Die zerbombten Reste dieser Fabrik gehen an Toyota, der Erlös bringt Soichiro Honda übers erste Nachkriegsjahr und ermöglicht sogar die Rückkehr vom brotlosen Flöten zur geliebten Welt der Maschinen: Ruck, zuck werden 500 unnütz gewordene Stationärmotoren der kaiserlichen Armee erworben, in Fahrräder implantiert und den nach Fortbewegungsmitteln gierenden Landsleuten verkauft. Benzin ist zu jener Zeit rationiert, und um gar nicht erst in den Ruf des Schwarzmarktganoven zu geraten, erwirbt Honda einen Nadelwald und produziert aus dem Holz Terpentin, das der kleine Zweitakter eher schlecht als recht entflammt.

Doch es läuft wieder, und deshalb präsentiert Soichiro schon 1947 den Typ A mit eigenem 50-cm3-Motor, das erste motorisierte Zweirad unter dem Namen Honda. Während sich der junge Ingenieur Kiyoshi Kawashima der Serienreife dieses Mopeds widmet, gründet sein Chef en

passant im Jahr 1948 die Honda Motor

Company, ersinnt einen Motor mit Zweiganggetriebe, dominiert bereits Ende dieses Jahres den japanischen Markt, baut eine größere Fabrik, produziert bald 1000 Einheiten am Tag, plant ein richtiges Motorrad: Der Typ D setzt zwar nach wie vor auf zwei Takte, hat aber 98 Kubikzentimeter Hubraum und drei PS. Es ist wie ein Traum, und so heißt der Drehschieber-Single in seinem Pressstahlrahmen dann auch: Dream.

Seit jener Zeit hat Honda einen kongenialen Partner, den jungen Kaufmann Takeo Fujisawa. Der lotst das Unternehmen durch eine Wirtschaftskrise und die Wirren des Korea-Konflikts, strafft und organisiert das Händlernetz, spürt Kundenwünschen nach. Einer heißt Viertakter, und deshalb trägt die Dream E von 1951 einen 150er-Zweiventiler. Honda ist angekommen, nie mehr werden bedeutende Straßenmotorräder im Zweitakt tönen. Und er will

weiter: 1954 besucht er die Tourist Trophy auf der Isle of Man, bestaunt die hoch entwickelte Renntechnik von NSU, Gilera und MV. Eingedeckt mit Vergasern und sonstigen Komponenten, tritt er die Heimreise

an, fünf Jahre später holen seine 125er-Zweizylinder auf der Insel den Markenpokal, im Jahr darauf mischen bereits 250er-Vierzylinder mit, noch ein Jahr später erringt Mike Hailwood damit den Sieg in der Lightweight-TT, Tom Phillis siegt bei den 125ern.

Das Renn-Engagement ist Teil einer Honda-Globalisierungswelle, 1959 wird in Los Angeles eine US-Niederlassung, 1961 in Hamburg die European Honda

Motor Trading GmbH gegründet. Und die Händler können bald mit einem echten Traum-Motorrad aufwarten: Der ohc-250er von 1957 entwächst seinem barocken Umfeld und mutiert 1960 in der 24 PS starken CB 72 zum klassisch schönen Hochleistungssportler. Die Amis fliegen mehr auf die Scrambler-Variante namens CL, vor allem fliegen sie auf den putzigen Honda-Kleinkram. Vorneweg die Super Cub, ein 1958 eingeführtes unschuldiges Moped mit gekapselter Kette, praktischem Durchstieg und vorderer Kurzarmschwinge, das mit Motoren zwischen 50 und 110 Kubikzentimetern schon halb Asien bewegt und heute die Super Cub purzelt noch immer vom Band das mit Abstand meistproduzierte Motorrad ist.

We race what we sell, so hat Honda seine Ignoranz gegenüber Zweitaktern begründet. Im Umkehrschluss muss also nach vielen WM-Titeln mit Zwei-, Vier-, Fünf- und Sechszylindern ein Straßen-Multizylinder nahen. Die Motorradwelt hält den Atem an, 1968, just zum vorübergehenden Ausstieg Hondas aus dem GP-Zirkus, kommt die CB 750, kommt gewaltig mit vier Zylindern, 67 PS und Scheibenbremse vorn Wahnsinn. Der wird Methode, die Bikes mit dem Flügel am Tank kennen keine Grenzen, brillieren mal mit Masse wie die Sechszylinder-Gold Wing von 1988 oder die VTX 1800 von 2001, mal mit Leichtbau wie die Fireblade von 1992, dann wieder mit unzerstörbarem Pragmatismus à la CX 500 von 1978. Sie setzen qualitative Standards wie VFR (1985), Transalp oder CBR 600 (beide 1987). Seit kurzem versuchen sie sich siehe die CBF von 2003 sogar als Preiswunder, und sie gehen immer wieder eigene Wege wie die Einzylinder mit ihrem Radial-Vierventilkopf oder die NR 750 mit den Ovalkolben.

Ovalkolben? Genau mit diesem Trick bereitet Honda 1979 die Rückkehr in den Straßensport vor. Aber 120 PS und 130 Kilogramm sind zu wenig und zu viel, zähneknirschend gibt der Viertakt-Verfechter nach und holt mit einem Dreizylinder-Zweitakter 1983 unter Freddie Spencer endlich den 500er-Titel. Allerdings fangen die Ingenieure nicht bei null an, denn dank

der von Soichiro wenig beachteten Crosser durften sie schon reichlich Zweitakt-Erfahrung anhäufen und haben mit der CR 250 Elsinore sogar einen Verkaufsschlager im Programm. Was nichts daran ändert, dass der Riese beschämend lange braucht, um 1979 endlich einen Offroad-WM-Titel einzufahren. Graham Noyce heißt der Glücksritter, etliche weitere Trophäen folgen, merkwürdigerweise schwächelt Honda ausgerechnet, seit wieder die Viertakter im Cross dominieren. Immerhin gelingt der MotoGP-Start, Valentino Rossi holt auf der Fünfzylinder-RC 211 die ersten Titel und am 8. April 2001 den 500. GP-Sieg für Honda.

Wars das? Natürlich nicht. Nach der Devise »First man, than machine« hat

Soichiro Honda seine Gefährte stets den Bedürfnissen der Kunden angepasst. Folglich will er Anfang der Sechziger Autos

anbieten. Die japanische Regierung, Dirigismus niemals abgeneigt, meint indes, drei Autobauer genügen, und möchte Hondas Pläne per Gesetz vereiteln. Der tobt nicht lange, sondern beginnt einen Wettlauf mit der Legislative und präsentiert 1962 auf der Tokyo Motor Show tatsächlich zwei Kleinwagen. Das Gesetz ist noch nicht durch Satz und Sieg für Soichiro. Der seine Ambitionen unterstreicht, indem er den baldigen Einstieg in die Formel 1 verkündet.

Sowohl im Sport als auch im Serienbau erlebt die junge Automarke ein lebhaftes Auf und Ab, allzu stur besteht Soichiro Honda auf luftgekühlten Motoren. Als er seinen Fehler einsieht, ist der Weg

frei für den Civic und seinen berühmten Schichtlademotor, der als Erster Anfang der Siebziger die strengen US-Schadstoffgrenzen unterbietet und zum Millionenseller wird. Kurz nach seiner Markteinführung geben Soichiro Honda und Takeo Fujisawa ihre Führungspositionen auf, der Firmengründer fungiert noch etliche Jahre als

Aufsichtsratchef und Ratgeber. Seine

Nachfolge tritt Kiyoshi Kawashima an, der

junge Ingenieur aus den Anfangsjahren. Als

Soichiro Honda 1991 stirbt, ist sein Dogma »Agiere global, handle lokal« sowohl bei Motorrädern als auch bei Autos und Motorgeräten beinahe lückenlos umgesetzt.

inter view

Hideo Tanaka, 54, ist seit April 2003

Präsident der Honda Motor Europe (North) GmbH in Offenbach. Der gelernte Politik- und Wirtschaftswissenschaftler kam 1973 zu Honda, es folgten Stationen rund um

den Globus. Gemeinsam mit über 600 Mitarbeitern kümmert er sich um den Verkauf sämtlicher Honda-Produkte in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden.

Die CBF 600 hat gezeigt, dass ein innovatives Angebot auch einen Markt schafft. Werden Sie diese Politik fortschreiben?

Ein innovatives Produkt allein reicht nicht aus, um wieder mehr Menschen für Motorräder zu begeistern. Wichtig sind auch Aktivitäten rund um das Produkt. Wir haben unter anderem mit dem Sicherheitstraining Fun & Safety, unserem »Back on Bike«-

Infotag oder der Kooperation mit den Fahrlehrerverbänden viel getan. Diese Aktivitäten werden wir wesentlich verstärken.

Honda kalkuliert trotz bekannt hoher Qualität bei bestimmten Modellen neuerdings sehr knapp. Welche Rolle spielt der Preis im

aktuellen Motorrad- und Rollermarkt?

Unsere Kunden erwarten hohe Qualität zu einem attraktiven Preis. Durch unser globales Netzwerk können wir Produkte, Komponenten und Know-how in kürzester Zeit von einem Ort zum anderen transferieren. Dadurch ist es uns möglich, unseren Kunden qualitativ hochwertige, preislich attraktive Modelle anzubieten.

Welche Honda-Modelle werden in

Europa für Europa gebaut, wie groß ist die Bedeutung der europäischen Märkte?

54 Prozent der Modelle, die wir in Europa verkaufen, werden in Europa produziert, 2004 waren das knapp 159000. Es ist Bestandteil der Honda-Philosophie, Modelle, die auf einem bestimmten Markt verkauft werden, wirklich in unmittelbarer Kundenähe zu produzieren und zu entwickeln. Aktuell kommen aus unserem Werk in Spanien die Varadero 125, Shadow 125, Transalp 650, FMX 650, Deauville und Varadero 1000.

Italien liefert CBF 500 und 600, Hornet 600 sowie die Roller SH 125i, Dylan 125, Pantheon 125. Unsere Europa-Werke schaffen

Arbeitsplätze, wir können Transportwege und Lieferzeiten verkürzen sowie die Preise stabil halten, da uns Währungsschwankungen nicht beeinflussen.

Wie groß ist der Einfluss des europäischen Entwicklungszentrums in Offenbach auf die Modellstrategie in Japan?

Unsere Produktplanung in Offenbach gibt anhand der deutschen Kundenwünsche präzise Informationen an unser Entwicklungszentrum beziehungsweise nach Japan weiter. Entsprechend diesen Angaben wird entwickelt. Auf diese Weise sind etwa Deauville, Pan European sowie aktuell CBF 600 oder Fireblade entstanden.

Wie ist Honda in der Volksrepublik

China engagiert, wann kommen die ersten Honda-Roller oder -Motorräder von dort zu uns?

Honda engagiert sich seit den frühen 80er Jahren in China. Mittlerweile gibt es drei Joint Ventures, 2004 wurden dort über eine Million Honda-Zweiräder produziert. Der größte Teil davon wird direkt in China verkauft. Es gibt derzeit keine Pläne, Zweiräder aus China nach Europa zu bringen,

da die Fahrzeuganforderungen in China anders sind. Aber zum Beispiel die CBR 125 R aus Thailand, die XR 125 L aus Brasilien oder der Lead 100 aus Indien sind in Europa sehr erfolgreich.

Nicht zuletzt wegen der Motorisierung in China erhält die Diskussion um Abgase und

Verbrauch wieder mehr Gewicht. Wie will Honda das motorisierte Zweirad umweltverträglich halten?

Der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Honda ist weltweit Vorreiter auf diesem Gebiet. Mitte der 90er Jahre haben wir uns einige Selbstverpflichtungen auferlegt, etwa den Ausstoß von Kohlenwasserstoff (HC) von Honda-Krafträdern bis 2005 weltweit um ein Drittel zu senken. Dieses Ziel haben wir schon in 2003 erreicht. Durch den Einsatz moderner Einspritztechnologien erfüllen bereits acht Zweiräder die erst 2007 gültigen Werte der Abgasnorm Euro 3. Eine andere Selbstverpflichtung von uns war der Ausstieg aus der Zweitakt-Technologie für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr zum 31. Dezember 2002. Wir arbeiten ständig daran, die

Effizienz herkömmlicher Verbrennungsmotoren zu verbessern, treiben aber auch Projekte zu Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenantrieb für Zweiräder voran.

Zum deutschen Markt: Welche Segmente haben Ihnen im letzten Jahr am meisten Freude bereitet, wo wollen Sie mehr Gas geben?

Besonders gefreut haben wir uns über den Erfolg unserer CBF 600, mit 6132 Stück Deutschlands meistgekauftes Motorrad. Generell denken wir nicht mehr in

klassischen Segmenten wie Naked oder Touring, sondern in Kundengruppen. So

haben wir Einsteiger/Wiedereinsteiger, junge Leute, Sportfans, bestehende Motorradfahrer und Frauen als spezielle Kundengruppen identifiziert und bieten ihnen neben den passenden Produkten einen entsprechenden Service und maßgeschneiderte

Aktivitäten. Speziell für Kunden mit besonders hohen Ansprüchen wollen wir zukünftig deutlich mehr tun.