Wo die Straße endet, steht ein Mann mit Cowboy-Hut. Er zeigt über die weiße Ebene und sagt: »Folgt der Spur der Toiletten.« Stille Örtchen führen zum schnellsten Ort der Welt. Ein gutes Dutzend brauner Dixi-Häuschen haben die Organisatoren eigens dafür aufgestellt. Sie weisen die letzten Meilen ins Zentrum der Geschwindigkeit.

Der Mann mit dem Hut sagt: »Das Salz trägt nicht überall. Abseits der präparierten Strecken ist es zum Teil so weich, dass selbst Geländewagen sich eingraben. Also folgt der Spur.« An deren Ende, mitten auf der Salzfläche, über die sich ein Himmel spannt, der so weit reicht, als wolle er das gesamte Universum umfassen, liegt das Fahrerlager der »International Motorcycle Speed Trials«. Es sind nicht mehr als drei lockere Reihen aus Pick-ups, Wohnmobilen und Anhängern, dazwischen Sonnendächer, Sonnendächer, Sonnendächer. Spätestens um zehn ist es so hell, dass das Licht als ein weißer Schmerz in die Augen sticht. Und es ist so heiß, dass man am Tag vier Liter trinken kann, ohne einen Tropfen pinkeln zu müssen.

Der Salzboden wirft alles Licht zurück, und in der Hitze verschwimmen die Konturen entfernter Dinge wie auf einem zittrigen Fernsehbild. Es gäbe an diesem Ort nichts, wenn es nicht die Geschwindigkeit gäbe. Doch weil es die Geschwindigkeit gibt, braucht es nichts anderes. »Es ist so ein fantastisches Gefühl. Es ist reine Schönheit, ein Stück deines eigenen Himmels, es gibt nur dich, die Maschine und das Salz.« Das sagt Erin Hunter, kurz bevor sie in einem kaum kniehohen Stromlinienmotorrad, bäuchlings ausgestreckt und mit mehreren Gurten festgeschnallt, auf den neun Meilen langen Kurs fährt. Sie lächelt dabei, ganz ruhig.

Grenzerfahrungen

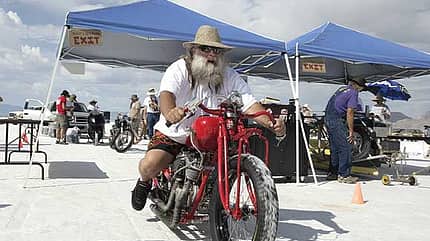

Teamkollege Andy Sills schaut ihr nach, und als die Maschine Richtung Horizont verschwindet, meint der sehr kleine Mann mit dem sehr weißen, sehr breiten Grinsen: »Du weißt in dem Moment, es wird alles dir ganz allein gehören, und das lässt dein Herz rasen. Es mag sich komisch anhören, aber für mich ist es das Schwierigste, daran zu denken, das Gas wieder zuzumachen. Wenn du spürst, dass die Geschwindigkeit dich in Besitz nimmt und sich vor dir diese riesige, weite, weiße Fläche auftut, dann ist es unendlich schwer, wieder langsam zu machen. Du bist erfüllt von einer Art Frieden. Es nimmt dir den Atem.« Unter einem der Sonnendächer steht der Weihnachtsmann im Schatten und kratzt sich den Bart. Die gelbe Buell will noch nicht so richtig. »Es ist mal wieder die Elektrik. Überall geht das Salz rein, am liebsten in die Elektrik. Doch das kriegen wir hin. Und wenn nicht, dann nicht.« Der Weihnachtsmann siehts gelassen, er hat schon so viele Rekorde eingefahren. Seine Großmutter habe ihm einmal einen wichtigen Satz gesagt. Den habe er sich gemerkt. »You got to give back«, habe sie gesagt und ihm dabei fest in die Augen gesehen: Du musst weitergeben, was du einmal bekommen hast.

Das will der Weihnachtsmann tun. Er verschwindet in seinem Van, um etwas zu suchen. Sein Freund Pete sagt: »Bestimmt holt er die Trophäe.« Die Trophäe ist ein Holzbrettchen, auf dem Pete und Tom Anderson, den sie in Bonneville eben nur Weihnachtsmann nennen, ein Pleuel befestigt haben. An dessen Ende steckt ein völlig ruinierter Kolben. »Wir haben das aus einem unserer früheren Motoren«, erklärt Pete. 1000 Dollar haben die beiden aufgebracht. Die wollen sie mit dem selbst gebastelten Pokal verschenken an das erfolgreichste Team. Für sie heißt das: das Team mit dem größten Enthusiasmus. »Es geht ja nicht um die Geschwindigkeit an sich, nicht um den Rekord selbst«, sagt Pete, als der Weihnachtsmann die Trophäe wieder wegbringt. »Geschwindigkeiten und Rekorde sind nur Zahlen auf einem Stück Papier. Und dann kommt ein anderer und fährt schneller. Auch wenn ein Zettel am Ende das Einzige ist, was du in der Hand hast: Was du hier erreichen kannst, das lässt sich auf keinen Zettel dieser Welt schreiben.«

Zu den größten, den wichtigsten Dingen, die sich auf dem Salz erreichen lassen, gehört das Erkennen der eigenen Grenzen. Manchmal geht das ganz schnell. Im vergangenen Jahr erreichte Rocky Robinson in einer Stromlinienmaschine über 550 km/h. Diesmal zeigt der Tacho am ersten Messpunkt knapp hundert Sachen weniger, als das Heck zu schlingern beginnt. Keine drei Sekunden später überschlägt sich die Maschine und zieht eine fast einen Kilometer lange blaue Farbspur, bevor sie zum Liegen kommt. Nase halb abgerissen, Hülle zersplittert, bis in den letzten Winkel eingesalzen. Robinson bleibt unbeschadet. Er klettert raus und weiß, dass es sein Fehler nicht war. Es war das Salz, das für niemanden je völlig kalkulierbar sein wird, denn es liegt nicht da wie toter Asphalt. »Du musst ganz genau aufpassen, was das Salz dir erzählt, und darauf musst du mit dem Gas antworten«, sagt einer der Streckenposten, während er die Teile des Crashs einsammelt. »2006 hatten wir ein Salz wie Beton, hart und reglos. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr verändert es sich ständig. Es ist wie lebendig, und egal, was du tust: An diesem Ort hat Mutter Natur das letzte Wort.«

Meilenstein

Diejenigen, die seit zig Jahren nach Bonneville kommen, um ihre eigene persönliche Bestmarke vielleicht wieder eine oder zwei Meilen einem völlig unwichtigen offiziellen Rekord anzunähern, wissen das ganz genau. Die Menschen mit den struppig grauen Bärten, den schrundigen Händen und den dunklen Rändern unter den Fingernägeln, die Menschen mit den Truckermützen oder geflochtenen Hüten, die mit dem Schweißgerät selbst einen neuen Rahmen für ihr allererstes Motorrad bauten, um es nach Bonneville zu bringen.

Die »windschnittige« Verkleidungen über einer selbst geschnitzten Holzform laminierten. Die schon an die 100 Kolben in dem Bultaco-Zweitakter verbrannten, den sie auf dem Schrott gefunden hatten. Die Maschinen an diesem Ort bewegen, die schon ihre Väter und Großväter dort bewegt haben. Diese Menschen wissen, dass sie nicht gegen das Salz fahren können, nur mit ihm. Einer von ihnen, Ron Silverton, sagt: »Ein bisschen ist es wie auf hartem Schnee. Immer hast du um die 20 Prozent Wheelspin, fast mehr ein Schwimmen auf dem Motorrad als ein Fahren. Dass die Maschine zwei, drei Meter zur einen oder anderen Seite schlingert, ist nicht ungewöhnlich. Du musst sie sehr behutsam laufen lassen. Und die Ohren offen halten. Dein Motor geht hier sehr lange Volllast. Da solltest du nicht zu mager bedüst haben.«

Für den optimalen Lauf auf dem Salz muss vieles passen, und wer schnell sein will am schnellsten Ort der Welt, der braucht vor allem eins: Geduld. Einen halben Kilometer lang ist noch vor Mittag die Schlange am Vorstart wer zuerst kommt, fährt zuerst. Stückchen für Stückchen rücken sie in der Knallsonne vor, bis sie, zum Teil nach Stunden erst, im Schatten von vier blauen Zelten ankommen, von wo aus ein Offizieller einen Teilnehmer nach dem anderen zu den eigentlichen Startpunkten rollen lässt. Von dort aus haben die langsameren Maschinen zwei, die schnelleren vier Meilen Anlauf, bevor bei Meile vier und fünf die Geschwindigkeit gemessen wird. »Nur dort musst du schnell sein«, sagt der Starter.

»Ansonsten geht es hier in Bonneville sehr, sehr langsam zu.« Wie Ameisen sehen sie aus, wenn sie vom Start losrollen, winzige dunkle Punkte im Weiß. Egal, wie schnell oder langsam die Punkte näherkommen: Bevor sie sich wieder in Motorräder verwandeln, schicken sie den Schall voraus, den der Motor bei Vollgas über die Ebene brüllt oder röhrt oder brummt oder kreischt. Oft ohne Dämpfung, direkt aus dem Krümmer. Schon dieses Geräusch, es trägt etwas von dem mit sich, was da im Helm gerade vor sich geht. Dann sind Fahrer und Maschine zu erkennen. Zwischen den roten Flaggen, die die Spur markieren, ziehen sie vorbei, und jedem einzelnen ist es an der Körperhaltung klein, geduckt, so voller Spannung, reglos anzusehen, wie er jetzt in diesen Sekunden aufgeht, wie er sich verliert an die Geschwindigkeit.

Salz des Lebens

Manche haben diesen Sekunden ihr Leben gewidmet. Marty Dickerson kauft sich 1948 eine »von diesen ziemlich hässlichen, aber schnellen Vincent«. Wenn er sein Leder anzieht, das so alt ist und so schwarz wie sein Motorrad, sich auf die Maschine setzt und auf den ersten Messpunkt zuhält, dann ist Marty nicht mehr 81. Er ist dreißig Jahre jünger. So treibt er, der auf diesem Motorrad vor 56 Jahren seinen ersten Rekord aufstellte, die Vincent auf über 150 Meilen die Stunde.

»Eigentlich hatte ich schon damit aufgehört, aber es ging nicht. Und so kam ich zurück.« Manche verdanken den Sekunden vielleicht ihr Leben. Anfang der Siebziger stehen Pete und Tom, den sie ja alle nur Weihnachtsmann nennen, im Dschungel und sagen sich: »Wenn wir das hier überleben, jagen wir Motorräder über das Salz.« Ein paar Monate später kommen sie aus Vietnam nach Hause. Seitdem treffen sie sich jedes Jahr ein Mal. »Hier in Bonneville, und wir fahren unsere Motorräder so schnell sie laufen.« Wieder andere, sehr viele auf den Salt Flats erzählen das, sehen den Film über Burt Munros Leben, sehen, wie dieser Mann 1967 von Neuseeland um die halbe Welt nach Bonneville kommt und tut, woran niemand geglaubt hatte, nur er. Sie sehen, wie Munro mit seiner uralten Indian einen Rekord fährt, der bis heute besteht.

»Er war so ruhig, imponierend. Draußen regnete es in Strömen. Ich sagte zu Markus: Auf diesem See will ich auch fahren.« Markus Saegesser sieht seinen Freund Ruedi Steck an, als wolle er antworten: »Ich bin 51. Ich weiß nicht, ob ich das brauche.« Genau das aber passiert, als die beiden Schweizer die ersten Zweifel ausgeräumt haben. Sie merken, dass sie es brauchen. So bauen sie zwei Maschinen auf, eine Dreizylinder-Feuling und eine aufgeladene Custom-Harley. Sie gründen ein Rennteam, finden einen Sponsor, üben auf stillgelegten Flughäfen. Ein Jahr nach dem verregneten Abend stehen sie tatsächlich auf den Salt Flats, wo sie, und das hat bislang wohl noch keiner geschafft, als totale Neulinge insgesamt acht Rekorde einfahren.* So was hat Ed Starrs gar nicht vor.

In der Run Watcha Brung Klasse (100 Dollar für zwei gemessene Läufe hinlegen und los) will er »nur mal sehen, was meine Mühle so hergibt«. Er steht an der technischen Abnahme, als sein Kumpel Rick von seinem ersten Run zurückkommt und ihm einen Zettel zeigt, der ihm 156 Meilen attestiert. »Mehr nicht?« fragt Ed. Nein, sagt Rick, aber es sei auch »ziemlich wild gewesen. Bei Meile drei hatte ich einen Vorderradrutscher, das ging dann durchs ganze Motorrad, da hingen mir die Nüsse im Hals«. Was er da gemacht habe fragt Ed und lacht. »Was glaubst du denn?« sagt Rick. »Ich habe zweimal kräftig geschluckt und draufgehalten. Das habe ich getan. Mann, das hier ist Bonneville, das ist der schnellste Ort der Welt. Da mache ich doch nicht langsamer.

Infos - Weit und weiss

In den Dreißigern des 19. Jahrhunderts stromerte der Offizier Benjamin Lewis Eulalie Bonneville durch den Amerikanischen Westen. Über die 412 Quadratkilometer große Salzebene an der Grenze von Utah und Nevada spazierte er dabei nicht. Trotzdem hat man sie nach ihm benannt. Zur Rennstrecke wurde ein Streifen auf den Salt Flats 1914, als es Teddy Tetzlaff (kein Witz) in einem Blitzen Benz auf fast 230 km/h brachte. Seitdem entwickelte sich Bonneville zum Inbegriff für Geschwindigkeit und das sogenannte Land Speed Racing. Obwohl es dort alles andere als leicht ist, auf Tempo zu kommen. Die körnig lose Salzkruste bietet nur mäßige Traktion, die Affenhitze und die Höhenlage von 1300 Metern kosten Leistung, und das Wetter ist oft launisch. Der US-Armee machte das nichts: Sie testete in dem Gebiet mit Dummys den Abwurf der Atombombe, und als die Enola Gay sich im Juli 1945 Richtung Pazifik aufmachte, um wenig später Hiroshima zu vernichten, startete sie von Wendover aus. Diese Stadt gewordene Geschmacklosigkeit liegt im wüsten Nichts wie ein in den Dreck geschmissenes buntes Bonbon. Aber die grellen Kasinos und schäbigen Motels bieten die einzigen Unterkünfte in unmittelbarer Nähe der Salt Flats.

Interview Denis Manning

Der Mann hinter den Motorcycle Speed Trials heißt Denis Manning. Er trägt Jeans der Weite 44. Ergo sein Spitzname: Big Ugly Bastard, BUB. So auch der Name seiner Firma, die in Kalifornien Zubehör-Auspuffanlagen produziert. Seit 40 Jahren auf Speed, baute BUB sein erstes Rekordmotorrad 1970. Auch das mit 565 km/h zurzeit schnellste Zweirad, die BUB-Number-Seven, hat er konstruiert.

Worum geht es hier überhaupt?

Speed! Aber nicht um die Geschwindigkeit selbst, sondern um die Geschwindigkeit als Passion von uns allen geht es. Und es geht um Respekt, den wir hier voreinander haben. Egal, was du anbringst es könnte ein Dixi-Klo sein, mit dem du ankündigst, 160 fahren zu wollen , du bekommst von allen Unterstützung. Das ist ein Teil von dem, was Bonneville zu Bonneville macht.

Und der andere?

Ist wie wenn du ein Magazin kaufst, es aufschlägst, und es ist noch ein bisschen schmutziger als du gedacht hast.

Was ist das Besondere an dieser Art Rennen?

Normalerweise bist du ein Sieger, wenn du als Erster ins Ziel kommst. Ob deine Gegner Motorschaden hatten oder auf die Schnauze gefallen sind, spielt keine Rolle. Das geht hier nicht so. Für den Rekord musst du der schnellste aller Zeiten sein. Punkt, aus.