Warum werden japanische und amerikanische Motorräder nicht billiger, trotz des starken Euro? Weil Wechselkursänderungen sich nicht unmittelbar auf die aktuelle Preisgestaltung der Importeure auswirken. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Importeure bestellen und bezahlen ihre Motorräder zu einem Zeitpunkt, da die Kursrelation unter Umständen noch ganz anders ausgesehen hat. Nachbessern ist nicht drin, sagen sie. Dazu kommt, dass die momentan günstige Situation für japanische und amerikanische Marken nur eine Umkehrung der Verhältnisse der letzten Jahre darstellt. »Wir haben die großen Verluste, die wir früher hatten, nicht im vollen Umfang an die Kunden weitergeben können, sonst wäre der Markt zusammengebrochen«, sagt Bert Poensgen, Marketingchef von Suzuki Deutschland.

Ein weiterer Grund: die Preisstabilität. Würden Kursschwankungen unmittelbar auf den Preis durchschlagen, geriete der Motorradkauf zum Termingeschäft, und jene verlässliche Orientierung, die der Listenpreis immer noch bietet, ginge verloren. Außerdem sind die meisten Motorradhersteller weltweit agierende Konzerne, die mehrere Kursrelationen zu kalkulieren haben. So müssen BMW, Ducati oder KTM zurzeit auf dem US- und japanischen Markt herbe Gewinneinbußen hinnehmen, weil sie – um konkurrenzfähig zu bleiben – die Preise eben nicht kursgerecht korrigieren können.

In Tschechien und Polen bekommen Sie vieles billiger – auch Motorräder? Sollte man eigentlich meinen, weil sich sonst nur die wenigsten Leute ein Motorrad leisten könnten angesichts der Löhne, die dort bezahlt werden. Aber wenn Sie sich mal umschauen, werden Sie schnell feststellen, dass in diesen Ländern sehr wenige moderne Motorräder auf den Straßen zu sehen sind. Grund: Die Maschinen sind fast genauso teuer wie bei uns. Hintergrund: Die Importeure der einzelnen

Marken sprechen sich bei der Preisgestaltung untereinander ab. Damit wollen sie verhindern, dass ein Konsumtourismus entsteht, der die eigene Position schwächt. Und das gilt nicht nur für EU-Beitrittsstaaten, sondern für die ganze EU. Es ergeben sich allenfalls Differenzen aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze in den einzelnen Ländern, wie die Infografik im PDF auf Seite 65 oben zeigt.

Können Sie aus den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen in Europa Vorteile ziehen? In Deutschland liegt der Mehrwertsteuersatz am unteren Ende der Skala – 16 Prozent. Also müssten Sie doch Geld sparen, wenn Sie etwa über die Grenze nach Belgien fahren, wo die Steuer 21 Prozent beträgt, um dort zum Beispiel eine Suzuki GSX-R 1000 zu kaufen. Fünf Steuerpunkte – macht immerhin rund 600 Euro. Aber in Belgien gilt ein höherer Listenpreis (13099 Euro) als bei uns (12510), und der frisst Ihren Steuervorteil wieder auf. Abzüglich der 21 Prozent müssten Sie für den Supersportler 10826 Euro hinlegen. Da kommen dann die 16 Prozent Mehrwertsteuer drauf, die Sie in Deutschland entrichten müssen, womit Sie bei einem Endreis von 12558 Euro angelangt wären – teurer als in Deutschland also.

Die Infografik im PDF auf Seite 65 unten verdeutlicht – und das trifft nicht nur auf die GSX-R 1000 zu: Die Importeure haben ganze Arbeit geleistet. Auch wenn Sie tatsächlich, wie etwa in Österreich, ein paar Euro weniger investieren müssen, lohnt das den Aufwand kaum: Reisekosten, Transport, Bürokratie, Tageszulassung et cetera. Dazu kommt, dass Sie im Ausland oft größere Mühen haben dürften, mit dem Händler ein lockeres Verkaufsgespräch zu führen. Außerdem schlagen die wenigsten deutschen Vertragshändler Purzelbäume vor Freude, wenn Sie Ihnen ein reimportiertes Motorrad in die Werkstatt stellen (siehe Folge 2 der Serie).

Reimport – kein wirklich gutes Geschäft für den Privatmann. Es rentiert sich nur im großen Stil, für die Grauhändler eben, die für ihre Kontingente bessere Konditionen aushandeln können. Allerdings soll es schon vorgekommen sein, dass des Italienischen Mächtige und mit Bargeld Versehene an die Werkstore kleinerer Motorradhersteller geklopft haben, um alsdann mit einer Okkasion sondergleichen von dannen gefahren zu sein. Einige dieser Firmen stehen finanziell so auf dem Schlauch, dass sie sich gegen unkonventionelle Vertriebswege offenbar nicht sperren.

Amerika ist das Land der billigen Motorräder. Nur für die Amis oder auch für Sie? Eine Ducati 999, für die in Deutschland knapp 17 000 Euro verlangt werden, kommt in den USA über 3000 Euro günstiger. Bei einer Yamaha FJR 1300 beträgt der Preisunterschied sogar um die 5000 Euro. Indes handelt es sich bei den US-Preisen stets um Nettoangaben. Aber selbst wenn Sie dem Vergleich deutsche Nettopreise zugrunde legen, bleibt der Unterschied eklatant – 2350 Euro bei der 999, fast 3000 bei der FJR. Und bei einer Fat Boy von Harley-Davidson sind es beinahe 4000 Euro. Grund genug, sich noch heute in den Billigflieger nach Übersee zu setzen. Doch gemach, bevor Sie abheben, sollten Sie unbedingt lesen, was in dem Kasten auf Seite 66 steht, weil Ihnen sonst eine finanzielle Bruchlandung bevorstehen könnte.

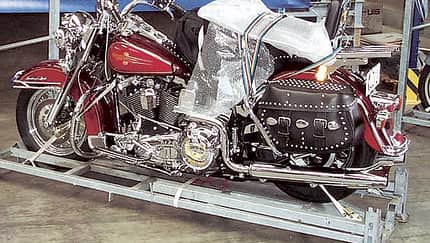

Machen Sie folgende Rechnung auf: Die Fat Boy wird im Harley Store zu einem Retail Price von 16245 US-Dollar/13328 Euro angeboten, dazu kommen Service- und Frachkosten inklusive Zoll auf den Transport in Höhe von zirka 1800 Euro – Luftfracht empfiehlt sich, weil die Schiffspassage unverhältnismäßig lang dauern kann, allenfalls aus dem Raum New York/Baltimore wäre sie zu erwägen. Auf den Verkaufspreis von 13328 Euro schlägt der Zoll acht Prozent, 1066 Euro, ergibt 14394 Euro. Auf diese Summe wiederum plus die Transportkosten, 16194 Euro, müssen Sie dann eine Einfuhrumsatzsteuer von 16 Prozent (2591 Euro) addieren, und schon sind Sie bei 18785 Euro gelandet, nur noch zirka 1200 Euro unter dem deutschen Listenpreis. Aber: Ihre Maschine muss ja noch zugelassen werden, und da warten eventuell gravierende Probleme und horrende Kosten auf Sie (siehe Seite 66). Wenn Sie ohne Mustergutachten bei der Prüfstelle erscheinen, kann Sie die Einzelabnahme locker 3000 Euro und mehr kosten. Selbst wenn Sie die Aufwendungen für die Reise nicht in Ihre Kalkulation einbeziehen, kommt der Reimport teurer als der Kauf beim deutschen Harley-Händler.

An eine neue Harley kämen Sie in den USA freilich gar nicht erst ran, denn der Hersteller untersagt es seinen Händlern, Motorräder zu verkaufen, die offensichtlich für den privaten Export bestimmt sind. Wenn Sie also, mit einem Touristenvisum bestückt, eine fabrikfrische Harley erwerben wollen, haben Sie schlechte Karten und bei den Harley-Händlern in Deutschland definitiv keinen Service, keinen offiziellen zumindest.

In welchen Fällen kommt ein US-Import in Frage? Finanziell eigentlich nur dann, wenn Sie alle Zertifikate besitzen, um die Einzelabnahme Ihrer US-Maschine so zu gestalten, dass die aufwendigen Einzelprüfungen entfallen können (siehe Kasten Seite 66) Rechnen könnte sich der Reimport auch, wenn Sie eh vorhaben, in den USA Urlaub mit dem Motorrad zu machen und die Ausgaben für ein Mietmotorrad in Ihre Rechnung einfließen lassen. Eine Harley oder Gold Wing kann Sie 90 Euro und mehr am Tag kosten. Da laufen bei einem vierwöchigen Urlaub mit 25 Tagen on the road leicht mehr als 2200 Euro auf. Dann stünde im Fall der Fat Boy Ihr Motorrad nach Zoll und Steuer nicht 1200, sondern 3400 Euro unter Liste da. Und wenn der Händler in den USA Ihnen keine neue Harley verkaufen möchte, kaufen Sie sie eben gebraucht oder schalten, sofern Sie Freunde oder Bekannte in den USA haben, diese als »Strohmann« ein, der den Kauf für sie tätigt, am besten Wochen oder Monate zuvor.

Nächster Sonderfall: Sie studieren oder arbeiten in den USA und haben dort für mindestens ein halbes Jahr einen Wohnsitz angemeldet und das Motorrad zugelassen. Wenn Sie dann nach Deutschland zurückkehren, gilt Ihre Maschine als »Umzugsgut«. Das erspart Ihnen zwar nicht die Einzelabnahme, doch die fällt bei weitem günstiger aus – 200 bis 300 Euro plus Gebühren. Das funktioniert auch, wenn Sie jemanden kennen, dessen Umzugsgut Ihnen sehr zupass käme, und sei es, weil Sie sich schon vorher überlegt haben, was Ihr Bekannter Ihnen mitbringen soll. Etwa eine Maschine, die in Europa gar nicht angeboten wird.

Wie kommen Sie zu Ihrer Maschine, und wie rechnen Sie die Kosten Ihres privaten US-Imports am besten durch? Checken Sie zunächst, ob Sie für Ihr Wunschmotorrad die Zertifikate für die Einzelabnahme besorgen können und wie teuer Sie das kommt. Danach können Sie übers Internet leicht herausfinden, wie viel Ihr Motorrad in den USA kostet (Ausnahme Ducati). Wenn Sie Ihre Marke plus USA in eine Suchmaschine eingeben, landen Sie schnell auf der Homepage des Herstellers. Natürlich läuft in den USA ebenfalls eine Rabattschlacht, fragen Sie deshalb drüben bei Motorradfahrern nach, wie viel Prozent Sie momentan herausholen können. Oder noch besser: Klären Sie das vorab durch eine Anfrage bei Markenclubs. Die finden Sie in der Regel, wenn sie den Namen des Modells – zum Beispiel »Valkyrie« – plus »Club« einer Suchmaschine anzuvertrauen. Über die Sites der US-Importeure oder Herstellen eruieren Sie leicht einen Händler. Den können Sie vorab kontaktieren.

Anhand der Finanzierungen, die Händler, Hersteller oder Importeur offerieren, können Sie zudem überschlagen, wie hoch Ihr Rabatt sein sollte. Nämlich mindestens die Hälfte dessen, was ein Kredit zusätzlich kosten würde. Beispiel Suzuki GSX-R 1000: Auf der Suzuki-Seite rufen Sie »Financing and Special Offers« auf, lassen sich dort ein Angebot kalkulieren – ohne Anzahlung, 36 Monate – und erhalten so die Differenz zwischen Bar- und Ratenzahlung. In diesem Beispiel rund 1700 Dollar. Davon nehmen Sie die Hälfte, ziehen sie vom Listenpreis ab. Und dann rechnen Sie weiter, wie oben beschrieben.