Die Masse ist bekanntlich träge. Träge in dem Sinne, dass sie, einmal in Bewegung, in Bewegung bleiben will. Gleichwohl nicht immer sollte. Wenn etwa sich ein Traktor in den Weg schiebt oder auch nur eine verwirrte alte Dame auf dem Weg zum Friedhof über die Straße tattert. Dann ist es von Vorteil, zumindest für Motorradfahrer und alte Dame, wenn sich die Trägheit der bewegten Masse Motorrad nicht an Traktor oder Oma austoben darf. Wenn ergo die Energie der bewegten Masse sich nicht schlagartig tatsächlich: bumm! entlädt, sondern zuvor abgebaut wird. Durch Bremsen. Was die zu tun haben, davon macht sich kaum einer so richtig eine Vorstellung. Folgende Vorstellung zum Beispiel: Wenn Sie mit 70 (Kilometer pro Stunde) ungebremst in den Traktor einschlagen, das Motorrad 200,

Sie 100 Kilogramm schwer, dann hat der Traktor eine mächtige Kerbe abbekommen, und Ihr Motorrad werden Sie vermutlich kaum noch von einem Haufen Kernschrott unterscheiden können. Ganz davon abgesehen, was

von Ihnen übrig bleibt Folge der abrupt umgewandelten Bewegungsenergie. Nun haben Sie zum Glück eine andere Möglichkeit, die abzubauen, genauer, umzuwandeln: Sie bremsen. Und indem Sie das tun, wandeln Sie die Bewegungsenergie in Wärme um. Wenn das nun weniger eindrücklich scheint als das erste Bild, können Sie ja nach einer Vollbremsung gleich mal an die Bremsscheibe langen. Das wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

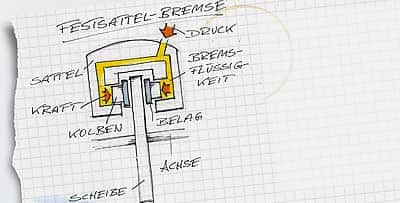

Die Bremse stemmt sich der Bewegung nach einem simplen Prinzip entgegen: Sie greifen in die Eisen, ziehen am Hebel, treten aufs Pedal, machen Druck. Der über die Bremsflüssigkeit auf Kolben wirkt, die wiederum Beläge an eine Scheibe pressen, die sich mit dem Rad dreht.

Die Bedienung des einfachen Systems ist freilich nicht derart simpel. Denn wer schlagartig Druck macht, bringt das Rad zum Blockieren und fliegt auf die Schnauze. Und wer zu zögerlich Druck macht, rauscht in den Traktor. Beides nicht gut. Besser wäre, das Rad gerade noch laufen zu lassen. Das allerdings ist nicht weniger heikel und kompliziert, als ein Rudel aufgebrachter Kampfhunde an der kurzen Leine spazieren zu führen. Das heißt: Im Hinblick auf die immense Bewegungsenergie, die körperliche und mentale Verfassung todmüde, Frau weggelaufen, Job weg, Wohnung gekündigt sowie die äußeren Umstände drei Grad über null, Schnee-

regen, Bitumenflecken, Dessouswerbung am Straßenrand gerät das Dosieren der Bremse an der Grenze, der Blockiergrenze nämlich, zu einem kaum kalkulierbaren Manöver.

Es sei denn, nicht der Mensch, sondern ein System, ein Antiblockiersystem, kalkuliert dieses Manöver. Wobei das System die Vollbremsung nur dann kalkuliert, wenn der Mensch, der es bedient, voll bremst. Ohne dass das Motorrad für den Bruchteil einer Sekunde die Blockiergrenze überschreitet, bleibt das ABS untätig (siehe MOTORRAD 25/2005).

Wie aber schafft das ABS, was es schafft? In einer Sekunde bis zu zehnmal den Bremsdruck auf- und abzubauen, so oft und schnell, dass einerseits die Konsequenzen eines blockierenden Rads Sturz , andererseits die eines zu schnell rotierenden Rads Traktor außen vor bleiben. Mit anderen Worten, so zu arbeiten, dass die Maschine optimal verzögert wird.

Um das auf die Reihe zu bekommen, braucht das System einen wesentlichen Input, eine zentrale Information: Was macht das Rad? Immer dann, wenn es sich über eine

bestimmte Zeit dramatisch langsamer oder gar nicht dreht, weiß das ABS, dass die Kampfhunde außer Kontrolle geraten. Ein Sensor misst die Drehgeschwindigkeit

des Rads. Diese Informationen verarbeitet

ein Rechner, der die Anweisung gibt, den Bremsdruck kurz zurückzunehmen und dann aufzubauen, sozusagen den Kampfhunden, die zu sehr ziehen, ein bisschen Leine zu lassen.

Vom Prinzip her einfach, in der praktischen Umsetzung kompliziert. Nicht der Elektronik wegen, denn die funktioniert nahezu unbegrenzt schnell gemäß mathematischer und logischer Konsequenz als Sklave eines Programms. Aber der Mechanik wegen, die der Elektronik zu folgen hat. Wie nun kann der Bremsdruck so schnell ab- und wieder aufgebaut werden? Zur Erinnerung: bis zu zehnmal in einer Sekunde.

Während ja der Fahrer stur den Hebel zieht, den Druck aufrecht erhält, müssen die Beläge sich von der Scheibe lösen, müssen die Kolben im Sattel ein Stück zurückweichen, muss der Druck, der über die Bremsflüssigkeit ausgeübt wird, abnehmen. Und das passiert, wenn die Flüssigkeit nicht allein auf die Kolben, sondern irgendwo anders hindrücken kann, in einen Ausweichbehälter. Und von da wieder zurück, wenn der Druck erneut erhöht werden soll. Wozu es eine Pumpe braucht. Ventile, eins für Einlass, eins für Auslass, dirigieren die Flüssigkeit so, dass sie sich nicht dahin drückt, wo sie gerade hin will, sondern nur dahin, wo sie hin soll. Und weil die Flüssigkeit verdammt oft die Richtung zu wechseln hat, bedeutet das für die Ventile, dass sie sich verdammt oft öffnen und schließen müssen. Deshalb werden diese Ventile

mittlerweile nicht mehr über Tauchkolben, Reibungskupplung und Rückholfeder mechanisch angesteuert, sondern elektromagnetisch über eine Spule.

All das spielt überhaupt keine Rolle, wenn man mal von 160 auf 120 runterbremst, kontrolliert, gemächlich, unaufgeregt. Dann setzen sich Zug am Hebel oder Druck aufs Pedal schnurstracks über das geöffnete Einlassventil fort zur Bremszange, die mit konstantem Druck das Rad verzögert. Bis unmittelbar vor der Nase ein dusseliger Weltenbummler mit seinem Wohnwagengespann auf die linke Spur zieht, am Berg, mit 60. Und diesmal gilts. Kaum kleben die Beläge an der Scheibe, quert das Vorderrad ein hässlich glitschiges Bitumenfeld, dreht sich nicht mehr, rutscht nur noch. Und noch bevor man merkt, dass man selbst ins Rutschen kommt, grätscht die Regelelektronik des ABS dazwischen, baut Druck ab. Wie? Schlagartig schließt das Einlassventil, so dass der Bremsdruck vom Handhebel nicht mehr bei der Zange ankommt. Gleichzeitig öffnet sich das Auslassventil, Bremsflüssigkeit entweicht in einen Speicher, woraufhin der Bremsdruck sinkt. Natürlich nicht gegen null, weil schließlich zum Zwecke des Verzögerns ein gewisser Bremsdruck unbedingt vonnöten ist. Und der soll nicht

nur gewiss, sondern sogar möglichst hoch sein. Weshalb das Auslassventil schließt, der Bremsdruck sich stabilisiert. Allerdings auf eher mäßigem Niveau immerhin kommt der Wohnanhänger bedrohlich näher. Um, sobald sich die Raddrehzahl stabilisiert hat, aufs Neue ans Maximum, die Blockade, heranzukommen, macht eine Pumpe im Speicher erneut Druck, der übers geöffnete Einlassventil die Beläge fester an die Scheibe presst. Und so weiter und

so fort. Dieses konstante Öffnen und Schließen der Ventile macht sich als Pulsieren im Bremshebel bemerkbar.

Je häufiger die Ventile öffnen und schließen, je häufiger sich dieser Regelkreislauf wiederholt, desto besser im Sinne einer möglichst effektiven Bremsleistung. Doch ist es auch hier nicht nur entscheidend, es möglichst oft zu tun, sondern auch, besonders sensibel vorzugehen. Denn es sollte beim Öffnen des Auslassventils jeweils nur so viel Druck abgebaut werden, wie unbedingt nötig. Und es sollte dann

so konstant wie möglich Druck aufgebaut werden. Wobei für beide Eigenschaften, die Häufigkeit und die Sensibilität, die Qualität der Mechanik, die den Befehlen der Elektronik zu folgen hat, den Ausschlag gibt.

Wann indes überhaupt dieser Kreis-

lauf beginnt, ist eine Definitionsfrage. Nor-malerweise erhält das Einlassventil vom Rechner den Befehl zu schließen, das Auslassventil den zu öffnen, bei einem Schlupf von 100 Prozent, wenn Sensoren dem Rechner bedeuten, dass das Rad plötzlich stillsteht.

Genauso gut möglich wäre es, den Rechner so zu programmieren, dass das ABS sich schon zuschaltet, wenn die Raddrehzahl plötzlich und drastisch abfällt, das Rad sich indes durchaus noch dreht, auf Bitumen etwa, wenn der Reibwert sich schlagartig ändert. Sicher dagegen ist, dass ein jedes Antiblockiersystem sich bei geringen Geschwindigkeiten, fünf km/h und weniger, von selbst verabschiedet. Zum einen, weil es nicht mehr gebraucht wird, zum anderen weil es sich sonst dumm und dämlich regeln würde. Denn bei langsamer Fahrt fallen die Veränderungen der Raddrehzahl, prozentual gesehen, immer drastisch aus von zwei Umdrehungen zu einer um die Ungeheuerlichkeit von 50 Prozent.

Sogar um mehr als die Hälfte haben die modernen Antiblockiersysteme an Gewicht verloren. Wog das erste Motorrad-ABS, 1988 von BMW eingeführt, noch mehr als elf Kilogramm, gelten mittlerweile deren vier als Standard. Zumal für relativ einfach aufgebaute und kostengünstige Systeme wie sie beispielsweise Suzuki für die Bandit 650, Honda für die CBF 600, Triumph für die Sprint, Yamaha für die TDM und BMW für die F 650 verwendet. Die werden gleichsam »klassisch« ans Halten gebracht, mit separat zu betätigender Vorder- und Hinterradbremse.

Verbundbremssysteme koppeln die Verzögerung von Vorder- und Hinterrad. Nur eine solche Koppelung ermöglicht es teureren und aufwendigeren Systemen, zu berücksichtigen, dass sich während des Bremsens die Radlast nach vorne verschiebt. Bei einer Vollbremsung und um eine solche geht es bei ABS eigentlich immer steht fast das ganze Gewicht auf dem Vorderrad. Und das Motorrad manchmal auch. Mit einem Integral-ABS allerdings nie. Sobald der Rechner nämlich zur Meinung gelangt, dass die komplette Fuhre gerade dabei ist, sich zu überschlagen, weil das Hinterrad bei relativ geringem Bremsdruck bereits blockiert, regelt er

den Druck auf die Vorderradbremse runter. Außerdem registriert das System, wie das Motorrad beladen ist, um die Bremskraftverteilung zwischen vorne und hinten

bei jedem Regelvorgang zu optimieren. So wird mit vollen Koffern oder wenn der Sozius der volle Koffer ist, mehr Druck

an die hintere Bremse geleitet. Das funktioniert hingegen nur, wenn das System eine Chance hat, diese Verteilung zu konstatieren, also nach einer ersten Referenzbremsung.

Je komplizierter und anspruchsvoller die Systeme in Aufbau und Regeltechnik werden, desto effektiver vermögen sie

den Fahrer in seinen Brems- gewohnheiten zu ergänzen: reinlangen und wohlfühlen. Das jedoch hat seinen Preis: höhere Störanfälligkeit. Weshalb zu jedem ABS ein Lämpchen gehört, ein möglichst auffälliges, im Cockpit platziert, das kund tut, ob das System funktioniert oder nicht. Schwieriger als ohne ABS voll reinzulangen gerät es nämlich, im Vertrauen auf die Technik voll reinzulangen und dann voll enttäuscht zu werden und die Maschine trotzdem noch unter Kontrolle zu halten.

Dass die meisten Fahrer trotz ABS nicht vernünftig hinlangen, liegt freilich nicht

am System. Es liegt an den Fahrern selbst. Die haben sich die Angst vor einem überbremsten Vorderrad so zum ständigen Begleiter werden lassen, dass allein das Wissen um die Unmöglichkeit einer solchen Überbremsung die Angst davor aus ihrer eigenen zentralen Schaltstelle, dem Kopf, nicht verdrängt. Mithin hat also der Mensch auch hier zu lernen und zu üben, um mit den von ihm geschaffenen Systemen überhaupt Schritt zu halten. Weil auch das beste System nur optimal funktioniert, wenn es optimal bedient wird.

(Spezielle ABS-Bremskurse bietet neuerdings das

MOTORRAD action team an. Informationen unter www.action-team.de und Telefon 0711-1821977)

Technik für Quiddelbacher: ABS, Teil zwei :Einfach kompliziert

Eine Bremse ist an sich ein simples Ding: Ein mitlaufendes Teil, in der Regel eine Scheibe, wird in die Zange genommen. Und zwar kräftig. Kümmert sich ein ABS um diese Kraft, wird die Bremse komplizierter, das Bremsen jedoch einfacher.

Zuletzt aktualisiert am 06.12.2005

Foto: Illustration: Hornig