Der Ottomotor ist ein Verbrennungsmotor. Und Verbrennung heißt, dass da was abgefackelt wird. Benzin. Aber auch das verbrennt nicht ohne ein Oxidationsmittel, und das gebräuchlichste findet sich in der Luft:

Sauerstoff. Weswegen beide, Sprit und Sauerstoff, irgendwie zusammenkommen, zusammengeführt werden müssen, wenn der Motor ordentlich Feuer geben soll. Und was soll er sonst, wenn nicht das.

Freilich müssen Sprit und Sauerstoff nicht nur irgendwie zusammengeführt

werden, sondern auch im rechten Maß, im richtigen Verhältnis zueinander. Weil dieses Verhältnis entscheidet, wie das Feuer brennt. Weiß jeder, der schon mal Super

auf den Grill gekippt oder sich mit einem Blasebalg an den Kamin herangemacht hat. Während im ersten Fall eine lustige Stichflamme Richtung Gesicht schlägt, flammts im anderen Fall gar nicht. Allein die Glut glüht glühender. Genau so verhält es sich, ob nun Würstchen gegrillt oder Wohnzimmer erwärmt werden sollen, oder ob die Maschine die Autobahn entlangzufeuern hat.

Bei älteren Motorrädern erledigen, anders als beim angejahrten Auto, nach wie vor Vergaser diesen Job, Sprit und Luft zusammenzubringen. Das passiert folgendermaßen: Benzin fließt vom Tank durch eine Leitung zu einer Art Zwischenreservoir am Vergaser, der Schwimmerkammer. Die

so heißt, weil in ihr ein Schwimmer schwimmt, der mit steigendem Kraftstoffpegel in der Kammer nach oben gedrückt wird und den Zulauf verschließt. Muss sein. Weil sonst die Kammer stumpf übersprudeln würde. Raus indes muss er schon aus der Kammer, der Brennstoff.

Wie? Durch Druck, Unterdruck, genauer gesagt. Und das passiert, wenn einer Stoff gibt, am Gas dreht, am Kabel zieht. Damit öffnet er, zumindest am Gleichdruckvergaser, der am häufigsten verwendeten Form, mittels einer Strippe, einem Bowdenzug, die Drosselklappe. Die befindet sich im Ansaugtrakt im Dreieck zwischen Einlassventil, Benzin- und Luftzufuhr. Wenn das Einlassventil öffnet und der Kolben im Brennraum nach unten jagt, entsteht im Ansaugrohr ein Unterdruck. Und die Drosselklappe bestimmt, je nach Öffnungswinkel, wie stark sich dieser Unterdruck auswirkt. Auswirkt nämlich auf die Luftmenge, die durch den Luftfilterkasten angesaugt wird. Auswirkt außerdem auf die Spritmenge, die aus der Schwimmerkammer angesaugt wird. Denn der Unterdruck hebt einen an Gummimembranen befestigten Schieber an, der von einer Feder nach unten gedrückt wird. Am Schieber hängt eine konische, also eine sich nach unten verjüngende Düsennadel. Die ragt in den Ausgang der Schwimmerkammer, die Hauptdüse. Je stärker sich der Unterdruck am Schieber austoben darf, je weiter er ihn nach oben schiebt, desto weiter ziehts

die Nadel aus der Düse, desto größer der Spalt zwischen Nadel und Düse, durch den der Unterdruck wer sonst? den Sprit nach oben saugt. Wo er, durch den Austritt aus der Düse schon zerstäubt, endlich an die Luft kommt. In deren Strom er weiter verwirbelt, vergast und der Unterdruck ist immer noch am Werk Richtung Zylinder rauscht, um im Brennraum gezündet zu werden.

Je schneller und ungehinderter das Gemisch durch das Ansaugrohr schießt, desto besser. Weshalb manche zum

Zwecke des Tunings die Einlasskanäle feinbearbeiten, sie von kleinen Graten und kleinsten Knubbeln befreien.

Relativ simpel bedient sich also der Vergaser bei der Zusammenführung von Benzin und Luft der physikalischen Auswirkung von Druckdifferenzen. Weniger simpel allerdings ist es, den Vergaser so

abzustimmen, dass sich die Physik optimal auswirken kann. Für eine vollständige, möglichst rückstandsfreie Verbrennung optimal wäre ein Massenverhältnis von einem Kilogramm Benzin zu 14,7 Kilogramm Luft. Diese ideale Mischung, die mit dem Fachbegriff »Lambda 1« bezeichnet wird, bringt den besten Heizwert. Bringt aber nicht unbedingt den besten Heiz-Wert. Denn wer richtig heizen will, braucht richtig Leistung. Und die wiederum liefert fettes Gemisch, Gemisch mit einem etwa zehn Prozent höheren Spritanteil. Wer hingegen nicht heizen, sondern mit gutem Gewissen, ökologisch und politisch korrekt, Vernunftfahrten durch eine zu schützende

Umwelt unternehmen möchte, benötigt

dazu mageres, um zehn bis 30 Prozent luftigeres Gemisch.

Beides muss bei der Abstimmung berücksichtigt werden, ebenso wie äußere Einflüsse. Wie zum Beispiel, dass in kalter Luft mehr Sauerstoff steckt als in warmer und dass mit zunehmender Höhe und

abnehmendem Druck auch der Sauerstoff knapp wird. Dazu bedient man sich der Mechanik. Entweder kann man über die Größe der Hauptdüse beeinflussen, wie viel Kraftstoff an die Luft kommt. Oder über die Nadel, die sich höher oder tiefer hängen und in Größe und Form variieren lässt. Drittens kann über die Federhärte darauf Einfluss genommen werden, wie stark und wie schnell der Unterdruck beim Gasgeben Schieber samt Nadel nach oben hebt. Grundsätzlich hat beim Gleichdruckvergaser das Gasgeben nicht unmittelbar das Ansprechen des Motors zur Folge, sondern immer nur vermittelt über den vom Unterdruck bewegten Schieber. Damit hat man das alte Problem von Schiebervergasern, bei denen es keine Drosselklappe gibt und der Schieber unmittelbar

öffnet, in den Griff bekommen: Gab da

einer bei niedriger Drehzahl voll Stoff, verschluckte sich der Motor gerne, weil dabei der Luftstrom im Ansaugtrakt noch zu schwach war, um das Benzin mit dem Sauerstoff ordentlich zu verwirbeln.

Einmal eingestellt, muss der Verga-

ser mit allen erdenklichen Bedingungen zurechtkommen. Was er mittlerweile tatsächlich richtig gut kann. Das ändert jedoch nichts daran, dass die einmal getroffene Abstimmung stets nur einen Kompromiss abgibt, der unter Annahme bestimmter äußerer Bedingungen getroffen wurde, ein Kompromiss, an dem sich während der Fahrt nichts mehr regulieren lässt. Allenfalls vorher, beim Kaltstart. Wo per Choke eine Klappe betätigt wird, die die Luftzufuhr reduziert und somit das Gemisch bis zu einem Verhältnis von eins zu drei anfettet. Das muss sein, weil sich ein Teil des Sprits an den kalten Wänden des Saugrohrs und des Brennraums niederschlägt und dort kondensiert. Ohne Choke, ohne Kaltstartanreicherung magerte das Gemisch so weit ab, dass es nicht mehr zu zünden wäre.

Prima wäre, wenn sich die Gemischaufbereitung unterwegs immer wieder neu anpassen könnte. Anpassen zum Beispiel an Stilfser Joch und Norddeutsche Tiefebene, anpassen an minus fünf Grad und plus 35, anpassen an Raserei und Dahingezuckel, anpassen aber auch

an Euro 3, an strengere Abgasgrenzwerte.

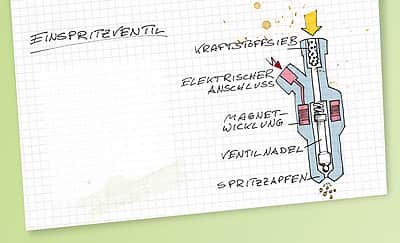

Schaffen kann das eine Einspritzanlage. Weil die sich bei der Dosierung der jeweils besten Spritmenge im Gemisch auf eine stets wohlinformierte Elektronik stützt. Im Aufbau unterscheidet sich die Einspritzung vom Vergaser dadurch, dass sie statt über Schwimmerkammer, Hauptdüse, Düsennadel und Schieber allein über ein Einspritzventil verfügt. Bei einer Saugrohreinspritzung und nur die spielt beim Motorrad eine Rolle mündet dieses Ventil, pro Zylinder eines, manchmal auch zwei, kurz vor den Einlassventilen ins Saugrohr. Wo das Benzin in den auch hier vom Unterdruck angesaugten Luftstrom gesprüht wird. Und zwar, indem die Elektronik Spulen im Ventil unter Strom setzt, die daraufhin eine Nadel bewegen. Das öffnet am Sprühzapfen des Ventils einen winzigen Spalt, durch den der Sprit hindurchnebelt. Das alles passiert verdammt oft, verdammt schnell. Bei 12000 Umdrehungen zum Beispiel hat die Einspritzanlage unter Volllast nicht mehr als eine Tausendstelsekunde, das Gemisch aufzubereiten. Umso irrer, was in dieser kurzen Zeit alles passiert, so alles geregelt wird. Wobei regeln heißt, dass nicht nur das, was reinkommt, bestimmt, was rauskommt, sondern, man könnte das Rückkopplung nennen, auch umgekehrt.

Das Ganze funktioniert folglich als Kreislauf. An dessen Anfang gibt einer Stoff, zieht am Kabel. Damit bewegt er die Drosselklappe. Was ein Sensor erfasst und an das Steuergerät weiterleitet. Das weiß außerdem, von einem an der Kurbelwelle platzierten Sensor informiert, bestens über die Motordrehzahl Bescheid. Auf Grundlage dieser Informationen bestimmt der Rechner, in welcher Zeit (Drehzahl) wie viel (Drosselklappe) Sprit eingespritzt werden soll. Woher der Rechner das weiß? Weil die Ingenieure ihm nach langen Abstimmungsarbeiten auf dem Prüfstand ein entsprechendes Programm eingespeist haben: das Kennfeld, neudeutsch Mapping. Was in der Abbildung aussieht wie eine Mittelgebirgslandschaft, hat zum Zweck, jeder beliebigen Kombination aus Drehzahl und Last eine definierte Einspritzzeit und -menge zuzuordnen.

Weil der Motor bei 12000 Touren und Vollgas ein anderes Gemisch braucht als bei 12000 und Halbgas oder aber

bei 4236 Umdrehungen und drei Siebtel Gas. So lässt sich über das Kennfeld auch der Charakter des Motors beeinflussen. Bekommt der, etwa beim Beschleunigen, mehr Benzin, resultiert das in einem kraftvolleren Ansprechverhalten sowie einem besseren Durchzug.

Mittlerweile arbeiten moderne Einspritzsysteme zudem mit zwei Drosselklappen oder einer elektronisch gesteuerten Drossel. Damit wird quasi das Prinzip des Gleichdruckvergasers adaptiert, indem unmittelbares Gasaufreißen sich wieder nur mittelbar auswirkt. Weil die zweite, von einem Stellmotor betätigte Drosselklappe sich gemäß dem Unterdruck im Ansaugkanal erst später, erst gemächlich öffnet.

Neben der Drehzahl und der Stellung der ersten Drosselklappe, nach denen das Grundkennfeld festgelegt wird, erfasst und verarbeitet die elektronische Motorsteuerung weitere Daten. Erstens die Motortemperatur. Kaum ist die Zündung eingeschaltet, kabelt ein Fühler im Motorgehäuse sein Signal zum Rechner, der

daraufhin das Kennfeld dem Kaltstart oder Warmstart anpasst. Zweitens die Temperatur der Ansaugluft, in deren Strom sich ein weiterer Fühler reckt, um über die Temperatur den Sauerstoffgehalt der Luft zu ermitteln. Dazu bedarf es freilich eines weiteren Sensors, der den Druck der Atmosphäre misst. Jeder, der schon mal mit einer Vergaser-Maschine über einen Alpenpass gezuckelt ist, kennt das Problem und ärgert sich regelmäßig darüber: In großer Höhe nimmt der Luftdruck ab und damit die Menge des Sauerstoffs. Das Gemisch fettet an, manchmal so sehr, dass der Motor kaum noch Leistung hat, kaum noch sauber läuft, und das im

doppelten Sinn des Wortes.

Im Hinblick auch auf die schärferen Abgasgrenzwerte nämlich Euro 3 kommt 2006. Denn wie bereits angesprochen,

verbrennt das Gemisch am saubersten,

mit der geringsten Schadstoffentwicklung, wenn ein Kilogramm Sprit mit 14,7 Kilogramm Luft verbrennt Lambda 1. Um sich diesem Wert, den der Blicker als

stöchiometrisches Verhältnis kennt, möglichst genau anzunähern, kontrolliert die Einspritzungsanlage die Zusammensetzung des Abgases, genauer, dessen Restsauerstoffgehalt. Den misst die sogenannte Lambda-Sonde im Auspuff.

Die ihrerseits die Einspritzung reguliert, um das, was vorne reingeht, so zu beeinflussen, dass hinten möglichst wenig

rauskommt. Wie das funktioniert und was dabei sonst noch so alles passiert, lesen Sie im nächsten Heft.

Technik für Quiddelbacher: Teil 3, Gemischaufbereitung :Stoff geben

Richtig Stoff geben funktioniert im Handumdrehen. Dass dabei der Motor den richtigen Stoff kriegt, funktioniert so leicht nicht. Aber am besten mit einer Einspritzanlage. Denn die erkennt, wann wie viel von welchem Stoff richtig ist.

Veröffentlicht am 20.12.2005

Foto: Illustrationen: Hornig