Manche Motorräder verharren in ihrer Zeit – und sind imponierend. Andere dagegen wirken weit über ihr Erscheinungsjahr hinaus und lassen sogar technische Daten hinter sich. Genau deshalb nötigt die Pantah so viel Respekt ab. Eine nominell 46 PS starke 500er, in den späten 70er-Jahren entstanden, als der halbe Liter noch was galt, als er massenhaft genossen und in jeder denkbaren Zylinderkonfiguration ausgeschenkt wurde. Dieser hier in seinem nicht mal zierlichen Sportdress kommt als V2 daher, doch sogar davon gab es einige.

Jene mit 500er-V-Motor hießen allerdings Honda, Morini oder Moto Guzzi und hatten ohv-Motoren und weder obenliegende Nockenwellen noch Desmodromik. Sie hatten keine Ingenieurs-Legende zum Vater und sollten niemals so viele berühmte Kinder kriegen wie die Pantah 500.

Noch zwei Jahrzehnte nach ihrem Debüt ließen sich diverse Ducati-Modelle direkt auf sie zurückführen, bis heute wirken ihre Gene in allem nach, was nicht Panigale heißt. Erst die 2012 erschienene Über-Ducati bricht mit Prinzipien, die 33 Jahre zuvor die Pantah einführte: Sie war die erste Ducati, bei der die Kurbelwelle über Zahnriemen die Nockenwellen antrieb. Außerdem führte sie den Gitterrohrrahmen in die Familie ein.

Dabei war ihr Anfang irgendwie ungewollt, denn entgegen dem Rat ihres technischen Leiters hatte die Ducati-Führung zu Beginn der 70er-Jahre entschieden, die damals so wichtige Mittelklasse mit Reihentwins zu beschicken. Was misslang. Kaum jemand wollte die vibrierenden 500er kaufen, der überlebensnotwendige Heimatmarkt nahm selbst die 350er eher zögernd auf. Also krochen die Bosse zu Kreuze und ließen Taglioni bauen, was er von Anfang an vorgeschlagen hatte. Nämlich einen V-Twin.

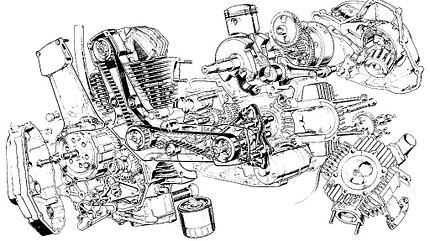

Dessen größte technische Innovation verbirgt sich auf der rechten Motorseite hinter zwei schlanken, wohlgestalteten Deckeln: Zahnriemen statt Königswellen treiben je eine obenliegende Nockenwelle an. Wichtiger Nebeneffekt: Die Riemen senken nebenbei noch das Geräuschniveau. Taglioni soll diesen Schritt leise bedauert haben, sagt die Legende. Andererseits war der Mann als Ingenieur dem Fortschritt und nicht der technischen Nostalgie verpflichtet. Weniger Produktionsaufwand, kürzere Inspektionszeiten – der Zahnriemen konnte noch weitere Pluspunkte sammeln. Geringere Reibung bedeutete gar etwas mehr Leistung.

Wie bei italienischen Motorrädern zu erwarten, kümmern sich groß dimensionierte Dellorto-Vergaser um die Gemischbildung. Ein Hebel in der Verkleidungskuppel aktiviert die Kaltstarteinrichtung. Die Ducati kommt, und zwar auf Knopfdruck. Kicken ist Steinzeit, hatte Taglioni bestimmt, und damit ein Vertrauen in E-Starter bewiesen, das damals nicht einmal alle Söhne Nippons aufbrachten. Dumpf bollert sein V2, stirbt beim Gasgeben wieder ab. Neustart, Gasstöße, Drehzahl, längere Gasstöße, höhere Drehzahl – auch der kleine Ducati-Twin mag‘s gern wie im Fahrerlager. Dann nimmt er Gas an, linkes Bein falten, ersten Gang rein, los. Rechtes Bein falten, beschleunigen, hochschalten. Über relativ kurze Wege, angenehm leicht und immer präzise rasten die fünf Gänge des im Wesentlichen von den Paralleltwins übernommenen Getriebes.

Erst die 600er-Pantah bekam eine hydraulisch betätigte Kupplung. Das versteht jeder, der zwei Stunden mit dem Vorgängermodell unterwegs war. Angeblich wirkt ein anderer Hebel Wunder. Der wird im Laufe eines ansonsten erbaulichen Tages schmerzlich vermisst, den Conti-Auspufftüten aus dem zeitgenössischen Zubehör angenehm bassig orchestrieren.

Taglionis Twin besitzt offensichtlich mehr als jene 46 PS, mit denen der damalige Importeur Fritz Röth ihn bei Deutschlands Behörden anzeigte. Sonst wäre er mit der Pantah beim ersten Test niemals mit 185 km/h liegend beziehungsweise 178 sitzend durch die MOTORRAD-Lichtschranke gezischt. Und das Exemplar, mit dem MOTORRAD Classic drei Jahrzehnte später fahren durfte, mobilisiert dank besagter Conti-Tüten, offener Vergaser und entsprechender Abstimmung sicher noch ein paar Cavalli mehr. Zwischen 50 und 53 PS dürften es sein, und diese Herde stürmt dank guter Getriebeabstufung und kürzerer Sekundärübersetzung munter voran.

Ab 3000 Umdrehungen setzt verwertbare Leistung ein, aber in diesem Bereich reagiert der V2 noch ziemlich verhalten auf Gasbefehle. Er verfügt nicht über Gleichdruckvergaser, die ihm das Gemisch immer mundgerecht zubereiten. Verschluckt sich zwar nicht, mag aber lieber kleine Schlucke. Gut 1500 Umdrehungen später sieht die Sache schon ganz anders aus, dann darf der Hahn weit aufgerissen werden, dann sind die Extra-Spritzer aus den Beschleunigerpumpen höchst willkommen, um mit zornigem Klang die Drehzahlleiter zu erstürmen. Die desmodromische Ventilsteuerung gestattet auch bei großen und somit schweren Ventilen ziemlich mutige Erhebungskurven, und deswegen kann sich der kleine Twin richtig mit Frischgas vollsaugen und beachtlichen Druck entwickeln. Er will nicht nur spielen, ab 6500/min und weit über seine Nenndrehzahl von 8500/min

hinaus beißt er auch – und bellt dabei wie ein Großer.

Faszinierend, wie locker der Motor drehen kann und wie ruhig er läuft. Harte Vibrationen erwartet niemand bei einem 90-Grad-V2. Aber dieser hier schüttelt sich nicht mal, wenn man tief im Drehzahlkeller Gas anlegt, er vibriert auch nicht, wenn er mit konstanten höheren Drehzahlen laufen muss. All diese Talente entwickelt er nicht zufällig: Fabio Taglioni wollte einen vielseitig verwendbaren und standfesten Motor bauen, die staatliche Regie, unter der Ducati damals stand, hätte auch gar nichts anderes zugelassen. Der Meister plante sogar einen Pantah-Ableger mit nur einem, nämlich dem stehenden Zylinder – gemeinsam mit dem Zweizylinder-V-Motor auf der Mailänder Messe 1977 vorgestellt, dann aber schnell vergessen.

Zu jener Zeit hätte man nicht Audi heißen müssen, um den ganzen Laden aus der Portokasse zu bezahlen. So klamm war Ducati, und auch deshalb musste der Auftritt des Pantah-Motors in neu zu entwickelnden Allround-Motorrädern noch etwas warten. Seine sportlichen Talente dagegen ließen sich billiger entfalten, und sie wurden nach dem Abgesang der Königswellen-Twins dringend gebraucht, um die Marke aus Bologna im Gespräch zu halten. Sehr willkommen war das Engagement des Ducati-Renntechnikers Franco Farné, der bereits 1980 einige Fahrer in der italienischen Juniorenmeisterschaft (TT 2 mit Zweitaktern bis 400 und Viertaktern bis 600 cm³ Hubraum) auf den neuen Zweizylinder setzte.

Ihre sportliche Karriere startete die Pantah mit aufgebohrtem Motor. Zunächst aber mit serienmäßigem Rahmen, was angesichts des lockeren TT 2-Reglements für die Qualitäten von Taglionis Rohrgeflecht spricht. Tatsächlich beeindruckt auch heute noch, wie ungerührt diese Gitterrohr-Konstruktion welligen oder aufgerissenen Asphalt wegsteckt. Einmal mit etwas Nachdruck in die Spur gebracht, verfolgt die Pantah unerschütterlich ihren Kurs und setzt sich deutlich von den allermeisten Motorrädern ihrer Zeit ab. Da stört kaum, dass schnelles Umlegen von einer in die andere Schräglage nicht zu ihren Paradedisziplinen zählt. Es sollte bekanntlich noch Jahre dauern, bis eine sportliche Ducati diesem einst mit der Königswelle eingeführten Stabilitätsprogramm abschwor und Radstand wie Nachlauf auf Normalmaß schrumpften.

Zu ihrer Zeit galt die Pantah nicht als sonderlich hart. Womit bewiesen ist, dass die Jungs damals härter waren, denn zumindest die beiden Marzocchi-Federbeine kommen in puncto Komfort nicht besonders gut weg. Die Gabel desselben Lieferanten arbeitet besser, spricht passabel an und ist sauber gedämpft. Authentisches 70er-Jahre-Feeling vermittelt die Dreischeiben-Bremsanlage von Brembo: Man langt am Handhebel rein, es passiert gemessen an neuzeitlichen Anlagen nicht viel, man langt stärker rein, dann beißen die beiden Zweikolbenzangen etwas stumpf zu, trotz des hölzernen Gefühls im Hebel langt man noch beherzter hin, immer noch will sich kein wirklich definierter Druckpunkt einstellen, aber jetzt bremst es und zwar ganz ordentlich, und blitzartig meldet das Langzeitgedächtnis, dass genau solche Bremsen vor 30 Jahren das Maß aller Dinge waren. Weshalb just diese Brembo-Zweikolbenzangen lange Jahre toppten, was die europäische Motorradindustrie so fabrizierte.

Die kleine Duc hat noch mehr zu bieten. Richtig dicke, reisetaugliche Soziusrasten zum Beispiel. Für wen? Oder einen Griff zum Aufbocken wie beim Tourer. Der Griff übrigens macht Sinn, weil der Sportler nur einen Hauptständer besitzt. Er trägt beinahe wuchtige Instrumente von Nippon Denso, die zeigen ruhig an und vor allem exakt. Derselbe Hersteller lieferte auch die Zündspulen, Bosch steuerte die elektronische Zündanlage bei – obwohl sich Taglionis Kollege Lino Tonti just über dieses Teil schwarz geärgert hatte und seine frisch eingeführte Guzzi V35/50 reumütig wieder auf kontaktgesteuerte Zündanlagen umrüsten ließ.

Im Motorgehäuse verbirgt die Pantah sogar ein Eingeständnis. Jenes nämlich, dass Pleuelfüße großer, hoch drehender Motoren besser auf Gleitlagern laufen. Defekte Pleuelfußlager hatten den Königswellen-Motor bekanntlich einiges Vertrauen gekostet. Mit der Pantah hingegen kehrte in Ducati-Werkstätten ein selten erlebter Frieden ein. Grund genug, sie zur Urmutter ganzer Motorradfamilien von Cagiva Elefant bis Ducati Monster zu machen, und Beweis dafür, dass ein wahrer Meister nie auslernt. Fabio Taglioni hat die Königswellen-Twins zwar geliebt, aber er wusste auch, dass es noch besser geht.

Technische Daten

Motor: Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor, je eine obenliegende, zahnriemengetriebene Nockenwelle, je zwei desmodromisch über Kipphebel betätigte Ventile, Bohrung x Hub 74 x 58 mm, Hubraum 499 cm³, Rundschiebervergaser, Ø 36 mm.

Leistung: 46 PS bei 8500/min.

Drehmoment: 40 Nm bei 6300/min.

Kraftübertragung: Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb.

Fahrwerk: Gitterrohrrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Leichtmetall-Gussräder, Reifen 3.25 x 18 vorn, 3.50 x 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 280 mm.

Maße und Gewichte: Radstand 1450 mm, Gewicht 202 kg.

Fahrleistung: vmax 185 km/h.

Preis: 8775 Mark (1981).