Es ist schon merkwürdig, wie lange Ärgernisse anhalten können: Nachdem die Antriebskette sich als Ersatz des gleichnamigen Riemens kurz beliebt gemacht hatte, nervte sie anschließend – allemal bei leistungsstarken Maschinen – über sechs Jahrzehnte mit ständigem Wartungsbedarf und als ewiges Tauschteil. Zwar war vor allem die deutsche Industrie bemüht, diese Nachteile durch großflächigen Kettenschutz oder gar Vollkapselung zu mindern, aber dann kam der Motorradboom und machte auch diese Anstrengungen zunichte.

Angeblich aus Gewichtsgründen musste fortan ein Hauch aus Blech über dem oberen Kettentrumm genügen, und grundsätzliche Alternativen wurden trotz immens steigender Motorleistung sowieso nicht mehr diskutiert. Kein PS durfte verschenkt werden, schließlich fuhren Ago, Phil oder Mike ja auch ohne Kardan um den Ring rum. Nur notorische Schlaumeier merkten damals schon an, eine schlecht gepflegte Kette schlucke mehr Leistung als ein gut gemachter Kardanantrieb, wurden aber mit dem Verweis auf destabilisierende Lastwechselreaktionen vom Stammtisch gefegt.

Dann jedoch erfasste das Reisefieber einen immer größeren Teil der Gemeinde, und beim lustigen Kettenspannen am eiskalten Brenner, spätestens bei der geselligen Ritzelsuche auf Korsika oder dem weinseligen Kettenkochen in griechischen Olivenhainen dämmerte so manchem, dass Lastwechselreaktionen beim Touren kaum ins Gewicht fallen. Kettenspray, Kettenfett und Ersatzritzel dagegen sehr. Der gedankliche Abschied vom Sportmotorrad war vorbereitet, selbst notorische Rebellen träumten ein Glas später von gediegenen Polizeimotorrädern italienischer oder deutscher Herkunft, phantasierten von sauberen Händen und gewonnener Zeit: Während ein scharf bewegtes 27-PS-Motorrad bei trockenem Wetter immerhin 1750 Kilometer ohne Schmierung auskam, schaffte ein 70-PS-Bolide gerade mal 800. Bei Regen die Hälfte, so stand’s 1977 in MOTORRAD.

Je weiter die Reise, desto besser ein Kardanantrieb

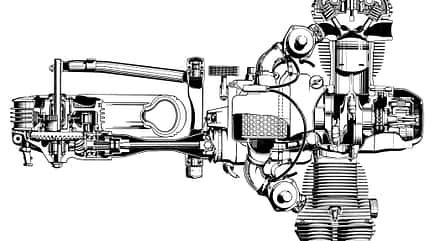

Also her mit einer großen Moto Guzzi oder BMW, die ziehen doch auch zügig vom Fleck und bieten zudem noch Platz fürs Mädel plus Gepäck. Beide Motoren besitzen eine längsliegende Kurbelwelle, folglich muss die Kraft nur einmal, nämlich im Hinterachsgetriebe, umgeleitet werden. Diese mechanische Logik begeisterte auch Max Friz, der vor 90 Jahren das erste BMW-Motorrad ersann und über Kette gar nicht erst nachdenken wollte. Gut 40 Jahre später, als sein Kollege Giulio Cesare Carcano den ursprünglich als Automotor entwickelten V2 von Moto Guzzi auf Motorrad umstrickte, war es genauso.

Erst 1969 hatte BMW die komplett neue, aber natürlich dem Firmenerbe verpflichtete /5-Serie auf den Markt gebracht. Fortlaufend wurde diese modernisiert, und so unterscheidet sich die heuer bei MOTORRAD Classic angetretene R 75/7 unter anderem durch verlängerte Hinterradschwinge, Scheibenbremse vorn und Fünfganggetriebe von ihrer gerade mal sieben Jahre alten Vor-Vorgängerin. Obwohl BMW über der 75/6 zunächst die 900er, dann oberhalb der 75/7 gar die 1000er platzierte, konnten sich die 750er lange Zeit als besonders ausgewogene Tourenmodelle behaupten.

Ähnliches gilt für die 850 T3 von Moto Guzzi: 1974 hatten die von 700 über 750 auf 850 cm³ gewachsenen Allrounder den bereits mit der V7 Sport im Jahr 1971 vorgestellten „flachen" Rahmen übernommen und damit gegenüber den sehr ausladenden Vorgängerinnen deutlich an Dynamik gewonnen. Heftiger Kritik an der Bremsleistung dieser 850 T begegnete Guzzi 1975 mit gleich drei Scheibenbremsen und fügte der Modellbezeichnung deshalb die Ziffer hinzu.Beide Motorräder verstauen ihre Antriebswelle im rechten Schwingenholm, die Verbindung zur Getriebeausgangswelle übernimmt das direkt vor dem Schwingendrehpunkt positionierte Kardangelenk, Es verdankt seinen Namen dem Mailänder Universalgelehrten Gerolamo Cardano, der die Vorzüge dieser auch als Kreuzgelenk bekannten Mechanik bereits Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals beschrieben hat. Später bürgerte sich ein, die Verbindung aus Antriebswelle und einem solchen Gelenk gleich Kardanwelle zu nennen.

Yamaha holte sich Unterstützung von Porsche

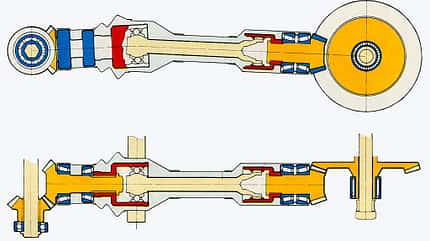

Es ist durchaus liebenswert, wenn manche Ingenieure Dinge verbessern möchten, die niemanden stören. Das Kreuzgelenk in der Kardanwelle bei Motorrädern zum Beispiel, bei dem sich Antriebs- und Abtriebswelle nur dann in völligem Einklang drehen, wenn sie gegeneinander nicht gebeugt sind. Je größer jedoch der Beugewinkel, desto größer die Drehzahlschwankungen: Pro Umdrehung bewirkt dieser sogenannte Kardanfehler, dass sich die Abtriebswelle zweimal etwas schneller und zweimal ein wenig langsamer bewegt als die Antriebswelle. Ein Gleichlaufgelenk jedoch, bei dem Kugeln zwischen einer Kugelschale und einem Kugelstern auf festgelegten Bahnen die Kraft übertragen, leitet das Drehmoment – nomen est omen – völlig gleichförmig weiter.

Die Firma Getrag aus Ludwigsburg, mittlerweile ein Getriebe-Riese im Pkw-Sektor, hat vor 40 Jahren einen solchen Wellenantrieb ersonnen, und zwar im Auftrag von Yamaha. Die Japaner hatten nach einigen Flops mächtig Bammel, als sie ihren nächsten großen Viertakter planten, und deshalb Unterstützung von Porsche eingekauft. Die Ingenieure in Weissach kümmerten sich um Konzept und Abstimmung, ihre Kollegen bei Getrag bauten den Antriebsstrang. Weil alle anderen Japaner mittlerweile auf Fours setzten, versprach ein Dreizylinder-Reihenmotor erhöhte Aufmerksamkeit. Ansonsten genügte das Aggregat mit seinen zwei obenliegenden Nockenwellen gehobenem japanischem Standard. Dementsprechend war es luftgekühlt und quer eingebaut, die Kraft musste auf dem Weg zum Hinterrad also zweimal umgelenkt werden: Bevor das Drehmoment der Ende 1975 für die USA als GX 750 präsentierten Yamaha überhaupt bei ihrem wundersamen Gleichlaufgelenk ankam, war es bereits durch einen Satz Kegelräder geschickt worden. Am Hinterrad wartete natürlich der zweite – und wie viel Kraft blieb dann noch übrig?

Die GS 850 G mit dem besten Kardanantrieb aller Zeiten

Keine 80 Prozent der Motorleistung, mutmaßten alle Kettenfreaks. Die Tester von MOTORRAD rückten mehrfach aus und versuchten mittels Prüfstandmessungen, Licht ins Dunkel der Winkelgetriebe zu bringen. Am Ende gingen sie von 14 bis maximal 20 Prozent Leistungsverlust bei einem doppelt umgelenkten Kardanantrieb aus, wie ihn damals übrigens nicht nur die Yamaha, sondern seit 1966 auch die MV Agusta 600 4C und ab 1976 das Wankelkrad Van Veen OCR 1000 besaßen. Mit ihren teilweise wild optimistischen Herstellerangaben zur Motorleistung widersetzten sich die Kandidaten allerdings einem wirklich genauen Urteil. Heute gilt, dass ein gut konstruierter Kardanantrieb bei einfacher Umlenkung einen Wirkungsgrad von etwas über 90, bei doppelter Umleitung von etwas unter 90 Prozent erzielt. Eine nagelneue Kette liegt bei über 92 Prozent, eine vergammelte drastisch unter 90.

In Europa startete die Yamaha 1977 als XS 750, und zwar optisch angepasst sowie mit Guss- statt Drahtspeichenrädern. Von Anfang an überzeugten ihr smarter Kardanantrieb und das ebenso leicht wie präzise schaltbare Getriebe. Hier kappten gleich zwei Ruckdämpfer allzu ruppige Lastspitzen, Umsteiger von BMW oder Guzzi bemerkten es wohlgefällig. Und staunten erst recht, als auch Suzuki das Wellenreiten entdeckte. Ende 1978 erreichten die ersten Testexemplare der neuen GS 850 G Deutschland, sofort sprach jeder vom besten Kardanantrieb aller Zeiten.

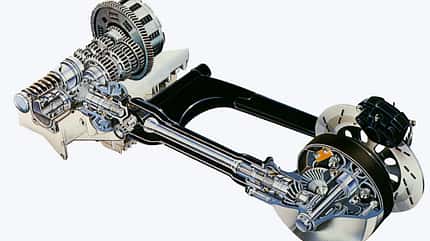

Dabei war Suzuki eher konventionell vorgegangen. Statt eines teuren Gleichlaufgelenks verwendeten sie ein Kardangelenk, auch die Ruckdämpfung geriet keinesfalls aufwendiger als bei der Yamaha. Allerdings liegt das Kardangelenk genau im Drehpunkt der Schwinge, was einen Längenausgleich der Antriebswelle mittels Schubverzahnung erübrigt und vor allem eine recht lange Schwinge ermöglicht. Außerdem erscheint die gesamte Lagerung besonders sorgfältig ausgeführt. Suzukis Ingenieure verloren nur leider beim soliden Konstruieren die Waage aus dem Blick: Mit 273 Kilogramm übertrifft ihre GS 850 die BMW um 50, die Moto Guzzi um 20, die XS um 13 Kilo.

Im selben Jahr wie Suzuki geriet dank der Z 1000 ST sogar Kawasaki in Wellenbewegung, Yamaha stockte 1978 mit der gewaltigen XS 1100 auf, schon seit 1975 bot Honda die Gold Wing an, aber alle trafen bei Touristen eher selten ins Herz. Die ersten beiden galten schon zu sehr als Superbikes, letztere überzeugte konzeptionell noch nicht. Und deshalb drücken wir nun hier und jetzt aufs Knöpfchen, um mit den vier angesagtesten Tourern der späten 70er-Jahre noch einmal die Welt zu entdecken. Zumindest einen kleinen Zipfel davon, im Nordwesten Stuttgarts gelegen und von entrückter Verschlafenheit – den Naturpark Stromberg-Heuchelberg.

Ein wunderbares Straßenorchester bollert los, und wer es schon vergessen hat, dem sei gesagt, dass sogar Polizeimotorräder echten Wohlklang verbreiten, wenn sie über 30 sind. Etwas weicher blubbert der BMW-Boxer, ein wenig fetziger stampft der 90-Grad-Twin aus Mandello. Die Suzuki gibt sich am unauffälligsten, der heimliche Star des Quartetts aber heißt Yamaha XS 750. 120 Grad beträgt der Hubzapfenversatz ihres Dreizylinders, folglich zündet es alle 240 Grad Kurbelwellenumdrehung und hört sich allemal bei niedrigen Drehzahlen aufregend unrund an. Fauchend dann, wenn die Drehzahl rasch ansteigt, knurrend unter Last. Diese Yamaha tönt besser als die aktuellen Soundweltmeister von Triumph, und man fragt sich, warum ihr Talent vor knapp 40 Jahren von der Szene nicht mehr gewürdigt wurde.

Ach ja, der Kardanantrieb. Darauf schielten alle, dessen Betrachtung füllte halbe Testberichte, Porsche, Getrag, Yamaha – die mussten doch ein Wunder erschaffen haben. Hatten sie aber nicht, auch die XS 750 lupft beim Anfahren sichtbar den Hintern, sackt beim Gaswegnehmen spürbar zusammen. Nicht so hart und ausgeprägt wie die BMW, und genau deshalb nicht so gewöhnungsbedürftig, dennoch verlangen ihre Kardanreaktionen im Kurvenverlauf ein ähnliches Herangehen: frühzeitig schalten, mit etwas Zug durch. Punkt eins dieser Empfehlung markiert den größten Unterschied zur bayerischen Kraftübertragung, denn das gut gestufte Getriebe lässt sich stets leicht und über kurze Wege bedienen.

Ursprünglich positionierte sich die XS 750 von der Leistung her knapp über ihrer europäischen Konkurrenz. Doch mit 64 PS wirkte ihr Dreizylinder sehr soft. Dann kamen noch technische Probleme hinzu, so mussten verstärkte Primärkette und verbesserte Kolbenringe, Ölpumpe und -wanne nachgerüstet werden. Der zweite Jahrgang punktete darüber hinaus mit H4-Licht, CDI- statt Kontaktzündung, besserer Getriebeschmierung und mehr Leistung. Dank Doppelkugelbrennräumen, höherer Verdichtung, geänderter Vergaserbedüsung und größerem Luftfilter trat er mit standesgemäßen 74 PS an. Allerdings darf bezweifelt werden, dass die wirklich beisammen waren, denn in einem MOTORRAD-Test von 1979 konnte die Yamaha weder besser beschleunigen noch durchziehen als eine nominell 60 PS starke BMW R 100. Heute ist‘s egal, der Dreizylinder geht schön weich ans Gas, hat Druck, dreht lochfrei und mit ausgeglichenem Temperament hoch.

Die Fahrerhaltung der BMW ist empfehlenswert

Bemerkenswert erscheint in der Rückschau die philosophische Nähe zur BMW. Beispielsweise haben Porsches Ingenieure ganz „offensitzlich" eine der BMW nachempfundene Fahrerhaltung empfohlen. Sogar die gut gelungene Kröpfung des Lenkers mutet vertraut an, wenn man von der R 75/7 auf die XS 750 umsteigt. Bei beiden sitzt der Fahrer auf dem Motorrad, keineswegs integriert. Das Fahrwerk spricht dieselbe komfortable Sprache, allerdings verlangt die Yamaha etwas mehr Aufmerksamkeit bei der Linienwahl und wegen des höheren Schwerpunkts etwas mehr Kraft in Wechselkurven. Insgesamt verspricht sie dennoch entspannte Tourenfreuden, und deswegen erscheint nur logisch, dass die Drittauflage ab 1979 mit 24 statt 17 Liter Tankvolumen antrat. So waren trotz des strammen Verbrauchs Etappen von über 300 Kilometer drin.

Kleiner Tank für kleine Trips, nach diesem Motto verfährt Ekkehard Lemke, Besitzer der hier vorgestellten XS und irgendwie Fan seit rund 30 Jahren. Er hat den kleinen Tank montiert, weil der ihm besser gefällt. Genau wie die Drahtspeichenräder der US-Version. Auch Martin Schopf hat eigene Vorstellungen von einer schönen Guzzi. Auf das originale Tankdekor und verchromte Schutzbleche kann er durchaus verzichten, auf die Original-Lenkerarmaturen ebenso. Richtig, endlich mal eine alte Guzzi, bei der man nicht ständig am willenlosen Blinkerschalter rumfummeln muss. Dass seine T3 als California zur Welt kam, verrät der ausladende, aber ungeschlagen coole Seitenständer am ansonsten völlig identischen Rahmen. Dass Martin eigentlich ein Racer ist, verrät die unerschrockene Performance seines hervorragend präparierten Geräts.

Die Guzzi bleibt unbeirrbar auf ihrem Kurs

Es erschüttert geradezu, wie modern sich diese Guzzi bewegt. Sie fordert ein wenig Nachdruck, bevor sie einlenkt, gewiss, aber dann bleibt sie unbeirrbar auf Kurs, lässt sich willig korrigieren, vermittelt stets ein beruhigend souveränes Gefühl. Straff agieren ihre Federelemente, aber nicht ohne Komfort, der Griff zu Koni-Federbeinen hat sich auch bei der Schopf-Guzzi ausgezahlt. Sie machen jedenfalls mehr aus dem recht begrenzten Federweg als die Originalteile. Kurz nur dauert die Umgewöhnung auf das Guzzi-Integralbremssystem, das eine vordere und die hintere Bremsscheibe sehr wirkungsvoll und gut dosierbar ansteuert. Die zweite Scheibe im Vorderrad hat eigentlich immer Ruhe.

Wer vom eher simpel konstruierten Kardanantrieb so wenig wie möglich bemerken will, der handelt mit Bedacht. Die Drehzahl beim Hochschalten deutlich abfallen lassen, dann kracht es nicht im Getriebe, wirken die Gangwechsel trotz langer Schaltwege halbwegs elegant. Nicht wild, sondern einfach nur zügig beschleunigen, dann verhärtet die Federung weniger stark. Den Schwung erhalten, flott, aber nicht abrupt wieder ans Gas gehen, den V2 immer in mittleren Drehzahlen schieben lassen. Da fühlt sich der Motor wohl, schüttelt nicht, saugt sich mit gierigem Ansaugschnorcheln sein Gemisch rein. Weniger als alle anderen übrigens, und deshalb kommt er mit einer Füllung seines 23,5-Liter-Tanks um die 400 Kilometer weit.

Die BWM 1977 das Tourenmotorrad des Jahres

Die R 75/7, vom Zweiventil-Boxer-Spezialisten Jochen Siebenrock zur Verfügung gestellt, wartet ebenfalls mit einem verhältnismäßig straff bestückten Fahrwerk auf. Das passt und lässt trotzdem Raum für sehr viel Komfort. Fast so ungerührt wie die Guzzi erstürmt das Bayernkrad die Höhen, auch hier heißt das Geheimnis kontrollierter Schwung. Früher noch als die T3 entwickelt der Boxer verwertbare Kraft, dreht aber etwas behäbiger hoch. Noch leichter lenkt die Leichteste dieses Quartetts ein, verwindet aber auf schlechtem Fahrbahnbelag deutlicher. Sie hält dennoch brav Kurs, keine Angst. Genau, bloß keine Angst, denn beim abrupten Gaswegnehmen sackt die ganze Fuhre in ihre Federn, und dann können die Zylinder sehr unsanften Bodenkontakt aufnehmen.

Auch die BMW-Bremsen verlangen eine gewisse Unerschrockenheit, erst recht wenn die optionale zweite Scheibe im Vorderrad fehlt. Bei trockenem und halbwegs gutem Asphalt bringt der einsame Schwenksattel das Vorderrad niemals zum Blockieren. Diese Kenntnis hilft dabei, extrem beherzt zuzugreifen, und erklärt den oft kernigen Händedruck langgedienter Boxer-Fahrer. Überhaupt waren die BMW-Macher früher rührend bemüht um die Ertüchtigung ihrer Kunden: Der lange Gasweg gymnastiziert den rechten Arm, das sensible Getriebe schult die Feinmotorik des linken Fußes, die pendelnden Zeiger in beiden Instrumenten schärfen den Blick und die unorthodoxe Anordnung der Armaturen trainiert das Denkvermögen.

Doch mit einer Fülle sehr praktischer Details, das fängt beim Aufbockgriff an und hört mit dem riesigen Werkzeugfach noch lange nicht auf, macht die BMW ihre Schrullen mehr als wett. Nicht ohne Grund wählten die Leser der weltgrößten Motorradzeitschrift, Cycle World aus den USA, sie 1977 zum Tourenmotorrad des Jahres. Keine Guzzi, keine Yamaha, keine 1000er, nein die R 75/7, das brave Behördenkrad.

Übrigens zählte diese BMW mit ihren hubraumgleichen oder auch schwächeren Schwestern zu den ersten Fernreisemotorrädern der Welt und scheute, mit zünftigen Geländereifen bestückt, weder Wüsten noch Schotterpässe. Diese seltene Vielseitigkeit hat natürlich die hiesigen Vorstellungen von einem guten Reisegerät beeinflusst, und deshalb galt der deutsche Markt als besonders aufnahmefähig für gute Kardanmaschinen. Darum hatte auch Otto de Crignis, Mitgesellschafter der damaligen Suzuki Moto Handels GmbH, immer wieder ein starkes Motorrad mit Wellenantrieb verlangt.

Weil seine Wünsche sich mit denen anderer Suzuki-Importeure deckten, bohrte man in Hamamatsu vier Millimeter größere Löcher in die Zylinderbank des GS 750-Motors und kam so auf 844 cm³. Dadurch ließ sich nicht nur die Leistung um 15 PS, sondern vor allem das Drehmoment um 11 Nm steigern, und das schien für einen souveränen Tourer geboten. Der Kardanantrieb wurde nicht exklusiv für die GS 850 konstruiert, tatsächlich fand er sich wenig später in einer 1000er, in weiterentwickelter Form dann auch in der 650 Katana wieder. Verdientermaßen, denn Suzukis Ingenieure hatten einen Volltreffer gelandet: Man muss schon wie wild am Gas drehen, um die sonst üblichen Reaktionen zu provozieren, absolut lässig erhebt sich dieser Antriebsstrang weit über die versammelte Konkurrenz.

Mag sein, dass ihm jener zuvorkommende Umgang, der älteren Damen nun mal gebührt, dabei hilft. Dennoch verblüfft, wie unauffällig er seine Arbeit verrichtet. Besser können das nur moderne Wellenantriebe mit Momentabstützung, aber wer einen Tag GS 850 gefahren ist, der fragt sich, ob so viel Aufwand bei einem Tourer wirklich sein muss. Ebenfalls auf höchstem zeitgenössischen Niveau agiert das Fünfganggetriebe, und auch der dohc-Zweiventil-Vierzylinder mag da nicht hintenan stehen: Weich geht er ans Gas, baut sehr berechenbar Kraft auf, kommt ab 5000 Umdrehungen richtig in Schwung, hält sich mit Vibrationen erfreulich zurück. So erfreulich, dass heute unverständlich erscheint, wieso rollengelagerte Kurbelwellen vor gut 30 Jahren als Unruheherde verschrien waren.

Fehler beim Antriebsstrang der Suzuki

Nein, dieses prima Triebwerk entspricht solider japanischer Ingenieurskunst, und da überrascht umso mehr, dass Suzuki ausgerechnet beim Antriebsstrang den einzigen gravierenden Fehler machte: Die Bolzen des Hinterrad-Mitnehmers rissen schon mal und wurden ab 1980, dem zweiten GS-Jahrgang also, verstärkt. Ein Jahr später fiel die 850er für einige Jahre aus dem Programm – der Trend ging nun doch zum vollen Liter. Das blieb auch so, dennoch kam der kleinere Kardanbrummer ab 1984 für weitere vier Jahre zurück. Beide Modelle haben den Ruhm der gesamten GS-Reihe, die für unproblematische und haltbare Triebwerke sowie ordentliche Verarbeitung gelobt wird, durchaus mehren können, Laufleistungen von weit über 100000 Kilometern sind keine Seltenheit.

Auch Hans-Jürgen Rudolf, Besitzer der GS 850 aus dieser Geschichte, verbindet ungetrübte Erinnerungen mit Suzukis großen Kardanmaschinen. Aber inniger noch war ihnen seine Frau verbunden: Als ihr Ehemann sich allmählich der Youngtimerei widmete, stellte sie in Aussicht, erneut als Sozia zuzusteigen, sollte er sich wieder eine Suzuki-GS kaufen. Es spricht für die technische Entschlossenheit von Frau Rudolf, dass sie die kettengetriebene CB 750 des Gatten nicht wirklich ernst nahm. Es spricht für die Zuneigung ihres Angetrauten, dass er ebenso unverzüglich wie selbstlos handelte und neben die Honda eine bestens erhaltene GS 850 stellte. Auf solchem Gerät haben die beiden ihre schönsten Motorradjahre verbracht, da ist ihnen egal, dass es mindestens noch drei andere tolle Motorräder gibt, auf denen frau bequem sitzt und mit sauberen Hosenbeinen wieder absteigt.

Moto Guzzi 850 T3 (1975 – 1979)

Moto Guzzi 850 T3 (1975 – 1979)

Motor:

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor, eine untenliegende Nockenwelle, je zwei Ventile, über Stoßstangen und Kipphebel betätigt, Hubraum 844 cm³, Leistung 43 kW (59 PS) bei 6900/min

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Zahnräder, Zweischeiben-Trockenkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Ø 35 mm, Zweiarmschwinge aus Stahlrohr, Stereo-Federbeine, Drahtspeichenräder mit Leicht-metallfelgen, Reifen 3.50 H 18 vorn, 4.10 H 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 300 mm,

Scheibenbremse hinten, Ø 260 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1520 mm, Gewicht vollgetankt 253 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

BMW R 75/7 (1976 – 1977)

BMW R 75/7 (1976 – 1977)

Motor:

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine unten- liegende Nockenwelle, je zwei Ventile, über Stoßstangen und Kipphebel betätigt, Hubraum 745 cm³, Leistung 37 kW (50 PS) bei 6200/min

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Zahnräder, Einscheiben-Trockenkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge aus Stahlrohr, Stereo-Federbeine, Drahtspeichenräder mit Leichtmetallfelgen, Reifen 3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, Scheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Trommelbremse hinten, Ø 200 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1465 mm, Gewicht vollgetankt 220 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit: 184 km/h

Foren:

www.boxer-forum.de

www.2-ventiler.de

www.bmw-club.de

Suzuki GS 850 G (1978 – 1986)

Suzuki GS 850 G (1978 – 1986)

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, je zwei Ventile, über Tassenstößel betätigt, Hubraum 844 cm³, Leistung 57 kW (78 PS) bei 9000/min

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Zahnräder, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Ø 37 mm, Zweiarmschwinge aus Stahlrohr, Stereo-Federbeine, Leichtmetall-Gussräder, Reifen 3.50 H 19 vorn, 4.50 H 17 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 270 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 270 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1490 mm, Gewicht vollgetankt 273 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 203 km/h

Yamaha XS 750 (Typ E, Baujahr 1979)

Yamaha XS 750 (Typ E, Baujahr 1979)

Motor:

Luftgekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, je zwei Ventile, über Tassenstößel betätigt, Hubraum 747 cm³, Leistung 54 kW (74 PS) bei 8400/min

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Zahnkette, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge aus Stahlrohr, Stereo-Federbeine, Drahtspeichenräder mit Leichtmetallfelgen (original: Leichtmetall-Gussräder), Reifen 3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 265 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 265 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1470 mm, Gewicht vollgetankt 260 kg

Fahrleistungen:

Höchstgeschwindigkeit 197 km/h

Foren:

www.triples.de

www.yamaha-xs.de

Stärken und Schwächen auf einen Blick

| Punkte | BMW R 75/7 | Moto Guzzi 850 T3 | Suzuki

Yamaha | XS 750 | |

| Technik | |||||

| Zuverlässigkeit | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 |

| Fahrverhalten | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 |

| Fahrleistung | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 |

| Alltagstauglichkeit | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 |

| Reperaturfreundlichkeit | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |

| Zwischensumme | 50 | 37 | 37 | 39 | 38 |

| Markt | |||||

| Verfügbarkeit | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |

| Nachfrage | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 |

| Ersatzteilversorgung | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 |

| Gebrauchtpreis-Niveau | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 |

| Wertprognose | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 |

| Zwischensumme | 50 | 38 | 36 | 25 | 27 |

| Emotion | |||||

| Fahrspaß | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 |

| Sound | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 |

| Charakter | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |

| Design | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| Kult-Potential | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 |

| Zwischensumme | 50 | 37 | 38 | 34 | 36 |

| Gesamtsumme | 150 | 112 | 111 | 98 | 101 |

Unsere Meinungen

Sven Loll, zur BMW R 75/7

Wer sich an die Bremsen und andere Eigenheiten der R 75/7 gewöhnt hat, der kann mit den anderen immer mithalten – und das sagt schon vieles über die Qualitäten des handlichen Fahrwerks sowie das breite Leistungsband des charakterstarken Motors.

Martin Schopf, zur Moto Guzzi 850 T3

Auf meinen modernen Motorrädern bin ich gern flott unterwegs, da darf auch mein einziger Youngtimer keine Schlaftablette sein. Mit ihrem stabilen und präzisen Fahr-

werk sowie den guten Bremsen entspricht die T3 genau meinen Vorstellungen.

Hans-Jürgen Rudolf, zur Suzuki GS 850 G

Mit der 1000er und der 850er haben meine Frau und ich wunderbare Urlaube erlebt, deshalb musste wieder ein Suzuki-Kardantourer her. Er überzeugt uns mit hoher Alltagstauglichkeit, ausreichender Leistung und enormem Komfort.

Ekkehard Lemke, zur Yamaha XS 750

Der Yamaha-Triple ist der Youngtimer meines Herzens: Ich habe von ihm geträumt und ihn als ganz junger Mann besessen, mir imponiert sein Sound, er ist alltagstauglich, technisch interessant – und er steht im Zentrum einer sehr netten Fan-Szene.