Auch bekennende Zweitakt-Freunde schütteln beim Anblick der schlanken Kawasaki A-Modelle erstaunt den Kopf. Von der schmächtigen S1 mit 250er-Dreizylinder bis zum 750er-Biest H2 ist man über die Kawasakis bestens im Bild. Aber Samurai und Avenger? Keine Ahnung.

Ich selbst bin mit den seltenen Kawas durch den alten Spezl und Classic-Redakteur Claus-Peter Elberth, kurz C.P., in Kontakt gekommen. C. P. entschied sich nämlich Anfang der 70er, nach seinen frustrierenden zwei Pflichtjahren mit einer Garelli Monza 50 die Schmach als langsamster Mopedfahrer Stuttgarts radikal zu beenden. Mit einer Kawasaki A1 250, Baujahr 1970, bügelte C. P. Elberth unsere 250er-Suzukis aufrecht sitzend her, dass es nur so rauchte. Gegen die Kawas, die im Übrigen nur im ersten Baujahr 1967/68 mit den kriegerischen Beinamen Samurai (250) und Avenger (350) betitelt wurden, hatten wir keine Chance.

Was waren das eigentlich für Dinger, die A-Kawasakis?

Anfangs noch mit barocken, verchromten Tanks ausgeliefert und in zweiter Version als Scrambler auf den amerikanischen Markt fokussiert, bot Importeur Detlev Louis in „Das MOTORRAD“, Heft 6/1967, nur die Straßensportmodelle mit 250 und 350 Kubikzentimeter an. Allein das satte Leistungsplus beider Kawasakis gegenüber der Konkurrenz genügte, um sich in der Szene einen Namen zu machen. So eine Schmach brennt sich tief ein, und gut 40 Jahre später drängt sich die Frage auf: Was waren das eigentlich für Dinger, die A-Kawasakis?

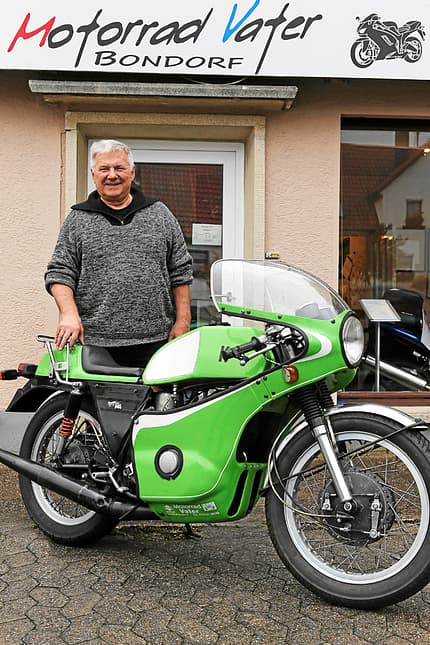

Für die Zeitreise rückwärts stellt uns Hendrik Peuker (www.peuker-streeb.de) seine A7 350, Baujahr 1971, auf den Hof. Auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank. Bei der Recherche im Detail machen wir uns auf zu Rainer Vater (www.motorrad-vater.de). Er ist heute immer noch mit einer Suzuki RG 500 unterwegs und anerkannter Spezialist für Zweitakter aller Art. Mit dem alten Haudegen Clemens Wand bildete er ein verwegenes Duo, welches die Zuverlässigkeitsfahrten, kurz Zuvis, Anfang der 1970er-Jahre mit seinen Kawas dermaßen aufmischte, dass man den zackigen Herrn Wand 1974 sogar zum I-Lizenz-Meister der 350er kürte.

Leerlauf, wo normalerweise der erste Gang sitzt

Auch beim Stöbern im MOTORRAD-Heft 14/1968 wird man fündig. Und neugierig. Denn die Begeisterung von Testfahrer K. H. Ohlert für die Avenger 350 kannte keine Grenzen: „Die Maschine beschleunigt dermaßen ungestüm, dass man sich besser vorher den Straßenzustand ansieht.“ Vor allem die „Kaltleistungsspitze“, die das Hinterrad auf trockenem Pflasterstein ausbrechen ließ, faszinierte den Testfahrer, der sich auf der Avenger 350 wie auf der zivilen Version einer Rennmaschine fühlte. Maßlose Übertreibung? Nein. Auch 45 Jahre später legt der 42 PS starke Drehschiebermotor los wie von der Tarantel gestochen. Nach dem zweiten Tritt ist er da, hängt spitz und messerscharf am Gas und plärrt durch die schlanken, fast zylindrischen Schalldämpfer, dass es einem die Nackenhaare aufstellt. Mit hartem, bissigem Schlag klingt der Zweitakter fast ein bisschen wie ein Yamaha TZ-Motor. Wer jetzt verzweifelt nach dem ersten Gang sucht, um der Avenger die Sporen zu geben, sollte wissen, dass das Schaltschema der Kawasaki-Zweitakter von der japanischen Norm abweicht. Dort, wo normalerweise der erste Gang sitzt, klafft beim Fünfganggetriebe der A7 der Leerlauf. Das sollte man sich tunlichst merken, um beim Herunterschalten nicht antriebslos in der Haarnadelkurve zu verhungern.

Breit gewalztes Drehzahlband mit erstaunlicher Spitzenleistung

Mit kraftvollem Antritt aus dem Drehzahlkeller schnalzt die Avenger schon ab 2000/min vehement vorwärts, packt ab 5000/min richtig zu, riegelt aber kurz nach der Nenndrehzahl, also bei rund 8500 Touren, ebenso vehement ab. Unterm Strich kann sich der Kawasaki-Reiter auf ein breit gewalztes, sattes Drehzahlband mit erstaunlicher Spitzenleistung verlassen, die für die angegebene Spitze von 170 km/h locker ausreichen sollte.

Den Versuch, die Höchstgeschwindigkeit zu ermitteln, hat der MOTORRAD-Testfahrer 1968 nicht gewagt. Ihm, oder besser der Kawasaki, soll es bei sommerlichen 31 Grad zu heiß gewesen sein. Selbst nach dem Wechsel auf 310er-Kerzen fürchtete man bei der Vollgasfahrt einen Motorschaden. Was natürlich bei dem einen oder anderen Zweitakt-Spezialisten für süffisantes Grinsen sorgt. Denn Hitze nagte bei den luft- wie auch wassergekühlten Zweitaktern zwar an der Leistung, aber weniger an der Standfestigkeit. Sei’s drum, denn allein die Art und Weise, wie die Kawasaki-Drehschiebermotoren zur Sache gehen und beim Ausdrehen mit metallisch-hartem Plärren vorwärts marschieren, ist ein echtes Erlebnis. Dass dabei Bedüsung und Ölanteil knackig-knapp bemessen sind, bestätigt der Test von 1968. Zitat: „Bei längerer Fahrt wird der Auspuff innen hellgrau und knochentrocken.“

Kawasaki A7 350 lenkt auf den Punkt genau

Nur gut, dass Kawasaki die schnellen Drehschiebermotoren in stabile Rahmen steckte und K. H. Ohlert das Thema Fahrwerk und Bremsen mit einem kurzen, knackigen Fazit abschließen konnte: „Die gebotene Leistung verlangt ein gutes Fahrwerk. Die Kawasaki hat es.“ Tatsächlich. Mit Leichtigkeit und satter Rückmeldung schmirgelt unsere Fotomaschine mit zart aufsetzenden Rasten um die Kurven, lenkt auf den Punkt genau und wetzt, ratzfatz, durch die verzwickten Wechselkurven, ein echter Genuss.

Damit die schiere Kraft im Zaum gehalten wird, sitzt an der Gabel mit ihren Stahl-Tauchrohren nicht nur ein hydraulischer Lenkungsdämpfer, sondern auch noch ein zusätzlicher Reibungsdämpfer. Das ist eindeutig des Guten zu viel und mit Sicherheit eine unbeabsichtigte Folge des Baukastensystems. Denn bei der 250er Samurai greift nur der im Lenkrohr versteckte Reibungsdämpfer ein, während alle anderen Fahrwerksbauteile mit der 350er identisch sind, die bei der Entwicklung als Basis diente. Man ist also in allen Belangen auf der stabilen und sicheren Seite. Wobei der 250er-Motor bei gleichem Kolbenhub von 56 Millimetern und einer folglich nur 53 Millimeter messenden Bohrung als Langhuber agiert.

Für die Schräglagen-Freaks und Sportfahrer der 68er-Generation wie gemacht, hatten die Kawasaki-Konstrukteure Fußrasten und Hebeleien oberhalb der eng verlegten Schalldämpfer positioniert. Eine saubere und fürs sportliche Kuvernflitzen auch sichere Lösung, während die Fahrer anderer japanischer Motorräder häufig über die unterhalb der Schalldämpfer verlaufenden Fußrastenbügel stolperten. Man merkt schon, dass Kawasaki hier ein Motorrad geschnitzt hat, dem die Sportlichkeit in die Wiege gelegt war.

„Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben“

Im Prinzip sind die Kawasaki A1/A7-Motoren aufgebaut, wie es damals nur reinrassige Renntriebwerke waren. Allein die beiden Plattendrehschieber schafften die beste Grundlage für einen leistungsstarken Rennmotor, wie er schon bei den Werks-MZ 250 eingesetzt wurde. Kein Wunder, denn das Bauprinzip des Plattendrehschiebers geht auf die Idee des Berliners Daniel Zimmermann zurück, die von MZ in den 50er-Jahren weiterentwickelt und von allen Japanern – mit Ausnahme von Honda – letztendlich kopiert wurde. Unter den Seitendeckeln versteckt sitzen die Mikuni-Rundschieber-Vergaser seitlich am Motor und sorgen somit für die auffällige Baubreite der A1/A7-Triebwerke. Angesaugt wird die Luft hinter der huckepack untergebrachten Lichtmaschine. Leider durchströmt die Ansaugluft dabei das aufgeheizte Motorgehäuse. Das ist schlecht für die Dauerhöchstleistung, aber bei einem Serienmotor kaum anders zu lösen.

Durch den fehlenden Einlassschlitz lassen sich je drei üppig dimensionierte Überströmkanäle in den Zylindern unterbringen – gut für die Höchstleistung und ebenso gut für das Durchzugsvermögen, das die Verfechter des Viertaktmotors den „giftigen“ Zweitaktern generell aberkennen wollten. Was nicht nur durch den sportlichen Erfolg der spritzigen und leichten Maschinen widerlegt wurde. Denn mit den Zweizylinder-Kawasakis begannen auch die Yamaha- und Suzuki-Zweitakter ihren Siegeszug in der Mittelklasse. Doch selbst die spätere RD-Baureihe mit Membransteuerung und Fünfkanal-Zylindern ist gegenüber der raffinierten A1/A7-Konstruktion eine eher langweilige Angelegenheit. Vor allem wenn man bedenkt, dass selbst die letzten 250er-Zweitakt-Weltmeister im Jahr 2009 auf Drehschiebermotoren von Aprilia mit über 100 PS ihre Siege einfuhren. Was wäre wohl passiert, hätte Kawasaki seine A-Modelle damals konsequent weiterentwickelt, anstatt auf die populistischen Dreizylinder-Schreihälse zu setzen? Das Ganze im Lauf der Jahre mit Wasserkühlung, Siebenkanal-Zylindern, 38er-Vergasern und Auslasssteuerung – man darf ja mal träumen, oder? So gesehen kann man die großen Worte von Michail Gorbatschow auch etwas abgeändert auslegen: „Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben.“

Technische Daten

Motor: Luftgekühlter Reihenzweizylinder-Zweitaktmotor, Plattendrehschieber-Steuerung, 28-mm-Mikuni-Rundschieber-Vergaser, Getrenntschmierung mit lastabhängiger Ölpumpe, Lichtmaschine und Zündung über Sekundärrad angetrieben, Untersetzung zur Kurbelwelle 1:2, Bohrung x Hub 62 x 56 mm, Verdichtung 7:1, Hubraum 338 cm³, Leistung 42 PS bei 7500/min

Kraftübertragung: Sechsscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Rollenkette.

Fahrwerk: Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, hydraulisch gedämpfte Telegabel vorn, Zweiarmschwinge hinten, hydraulisch gedämpfte Federbeine, Drahtspeichenräder mit Stahlfelgen, Reifen vorn 3.25-18, hinten 3.50-18, vorn Duplex-Trommelbremse, Ø 180 mm, hinten Simplex-Trommelbremse, Ø 180 mm.

Gewicht: Trockengewicht 145 kg, Tankinhalt 13,5 Liter, Öltank 2,5 Liter.

Höchstgeschwindigkeit: zirka 170 km/h.

Rennsport und Motorentechnik

Die „Werksmaschine“

Um die Qualität der neuen Kawasaki-Motorräder im Rennsport zu bestätigen, baute Werksfahrer Dave Simmonds im Auftrag von Kawasaki Japan 1967/68 eine „Werksmaschine“ für die 250er-WM auf. In einen Rahmen aus England, mit einer Telegabel von Honda, den Bremsen von Fontana (vorn) und Kawasaki (hinten) pflanzte man einen mit Spezialzylindern getunten Serienmotor der Samurai 250, der 43 PS bei 10000/min leisten sollte. Zu wenig, um die damals überlegenen, wassergekühlten Yamaha-Vierzylinder unter Phil Read und Bill Ivy zu schlagen. Auch die käuflichen Production-Racer waren nicht ganz auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Reinhard Scholtis aus Köln baute seine Samurai 250 auf Teilwasserkühlung um, beim Deutschland-GP 1969 belegte er einen achtbaren siebten Rang. Im selben Jahr gewann Simmonds die 125er-WM für Kawasaki.

Motorentechnik im Detail

Die beiden Drehschieber aus einem gepressten und verklebten Werkstoff (ähnlich Pertinax) sitzen schwimmend auf einer verzahnten, fest verschraubten Stahlnabe. Für alle Bastler und Tuner ein gefundenes Fressen, um mit einer feinen Säge die asymmetrischen Einlasssteuerzeiten zu verlängern und damit die Füllung und die Leistung in höheren Drehzahlen zu verbessern. Genauso, wie das Rainer Vater und Clemens Wand bei ihren erfolgreichen 250er-Zuvi-„Rennmaschinen“ vorexerziert hatten. Die Drehschieber-Anordnung zwingt dazu, die Lichtmaschine mitsamt Zündung hinter der Zylinderbank zu platzieren. Da dort auch die Unterbrecher sitzen, muss die Zahnradübersetzung am Primärtrieb „symmetrisch“ ausfallen (13/52 Zähne entspricht 4:1), um dann vom Kupplungszahnrad mit 52 Zähnen auf die 12-Volt-Lichtmaschine (26 Zähne) die Kurbelwellendrehzahl exakt zu halbieren.

Damit genügend Spannung bei halber Drehzahl erzeugt wird, sind die Wicklungen und der Anker entsprechend kräftig, aber auch schwer ausgelegt. Auf dem Anker sitzen zwei Nocken zur Steuerung der beiden Unterbrecher, die 1969 bei den für den amerikanischen Markt bestimmten Ausführungen durch kontaktlose CDI-Impulsgeber ersetzt wurden. Bei der Schmierung mit einer last- und drehzahlabhängigen Pumpe werden die Wälzlager der Kurbelwelle direkt geschmiert. Das überschüssige Öl wird, wie bei der CCI-Schmierung von Suzuki, von Fangringen gesammelt und durch die Zentrifugalkraft in die hohlgebohrten Hubzapfen geleitet.

Da die Stuttgarter Kawasaki-Truppe Rainer Vater/Clemens Wand ihre frisierten Motoren auf Mischungsschmierung umbaute (weniger Gewicht, zuverlässig), musste in die Pleuelfüße ein Schmierschlitz gefräst werden, um die empfindlichen unteren Pleuellager immer mit ausreichend Schmieröl versorgen zu können. An der Kawasaki-Kurbelwelle selbst sind die äußeren Hubscheiben angeschrägt, um das seitlich einströmende Frischgas nach oben in Richtung Kolben zu lenken.