Nicht alle Geschichten, die Sie von MOTORRAD Classic lesen, entspringen strenger Planwirtschaft. Mitunter hat auch der Kollege Zufall seine Hände im Spiel. So erst kürzlich, als aus unerfindlichen Gründen die MOTORRAD-Ausgabe 7/1976 auf meinem Schreibtisch lag, mit der Kawasaki Z 750 B auf dem Titel. Eigentlich wollte ich nur kurz in die Titelgeschichte reinblättern. Doch nach ein paar Sätzen ließ mich der Text – oder besser gesagt: die Kawasaki – nicht mehr los, und so verschlang ich den Test bis zum Ende. Was der Schermer-Franz damals geschrieben hatte, las sich nämlich wie eine einzige Lobeshymne. Und das für ein Motorrad, das ich als Flop der 1970er-Jahre längst in eine der hinteren Hirnwindungen meines Gedächtnisses verbannt hatte! Ein vorschnelles Urteil? Echte Gelegenheiten, dieses zu revidieren, hatte ich bislang nicht, so eine Z 750 B gehört ja mittlerweile zu den Raritäten.

Die Schnellrecherche im Internet auf den einschlägigen Verkaufsplattformen untermauert dies, sie erbringt nur einen Treffer. Der ist dafür ein Volltreffer. Ein paar Tage später stehe ich nämlich im Hof von Manfred Röpke. Der hatte – zufällig zu diesem Zeitpunkt – gerade seine Kawasaki Z 750 B zum Verkauf ausgeschrieben. Und außerdem Lust auf eine Geschichte, um die beinahe in Vergessenheit geratene Zweizylinder-Kawa noch einmal ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Kawasaki Z 750 B wirkt wie aus einem Guss

„Sieht doch toll aus die Maschine, nicht?“, beginnt der 74-jährige gebürtige Flensburger ohne Umschweife mit der Überzeugungsarbeit. Dem kann man tatsächlich kaum widersprechen, die in „Diamond Brown“ lackierte Kawasaki Z 750 B wirkt wie aus einem Guss. Klar, die Verwandtschaft zur hubraumgewaltigeren Vierzylinder-Schwester ist nicht zu übersehen, dennoch zeigt der Parallel-Twin mit seinen größeren Seitendeckeln, der breiten Sitzbank und dem kantigeren Heckbürzel eine eigenständige, harmonische Linienführung.

Auch technisch bietet die Kawasaki Z 750 B Besonderheiten, mit denen sie sich einst von den populären Viertakt-Schwestern abhob: Die Zweizylindermaschine war nicht nur die erste Kawasaki mit hinterer Scheibenbremse, sondern auch die erste großvolumige Kawa mit einem gleitgelagerten Kurbeltrieb. Manfred Röpke besitzt das 1977er-B2-Modell seit knapp vier Jahren, er hat es nach einem 22 Jahre währenden Dornröschenschlaf wieder zum Leben erweckt. Die Vergaser waren nicht mehr zu retten, sie wichen zwei Tauschexemplaren gleichen Typs. Rost im Tank zwang zur gründlichen Sanierung mit anschließender Beschichtung, ansonsten mussten nur die Gummiteile erneuert, die Bremsen überholt, eine neue Batterie montiert und frisches Öl eingefüllt werden, dann lief die Kawasaki wieder. Die im Tacho ausgewiesenen 15.500 Kilometer sind also glaubhaft. Sehr zu meiner Freude, die vom fehlenden hinteren Chromschutzblech kaum getrübt wird. Das Teil liegt in der Garage, weil „der Sohn die Maschine ohne schöner findet, eben wie früher unsereins“, lächelt Röpke verschmitzt und drückt aufs Knöpfchen. Das kernige Bollern zieht seine Mundwinkel nach oben, die 3000 problemlosen Kilometer seit der Wiedererweckung müssen viel Spaß gemacht haben.

Komfortabel, agil und stabil

Eine entspannte Haltung schafft dafür schon mal beste Voraussetzungen. Die Positionierung von Lenker und Fußrasten ermöglicht großen wie kleineren Fahrern ermüdungsfreies Kilometerfressen auf der breiten, üppig gepolsterten Sitzbank. Obwohl die Gabel der Kawasaki Z 750 B nach der langen Standzeit unangetastet blieb, verwöhnt sie mit gutem Ansprechverhalten und überraschend satter Dämpfung, man spürt, was das Vorderrad gerade macht.

Überhaupt wirkt das Fahrverhalten für ein fast 40 Jahre altes Motorrad sehr vertrauenerweckend, selbst wenn die hinteren Federbeine bisweilen nachwippen. Der Franz empfand die Stoßdämpfer in seinem ersten Test damals als zu hart, aber da wog er ja auch noch ein paar Kilo weniger. Mir jedenfalls behagt das neutrale Fahrverhalten der Kawasaki Z 750 B, die sich von Wellen und Schläglöchern kaum beeindrucken lässt, dennoch ohne viel Kraftaufwand in Schräglage taucht. Für einen 235 Kilo schweren Brocken gibt sich der Dampfhammer erstaunlich beweglich.

Wer es darauf anlegt, gehört mit dem Kawa-Twin auf Landstraßen auch heute noch zu den Flotteren. Vorausgesetzt, er beherrscht den runden Fahrstil mit viel Schwung in den Kurven. Die Wirkung der beiden Scheibenbremsen vorne und hinten ist nämlich nicht so beeindruckend wie sie damals der Franz empfand, in diesem Punkt haben sich die Maßstäbe eben gewaltig verschoben. Was nichts daran ändert, dass Schermers damaliges Urteil über das Fahrverhalten des Kawa-Twins nach meinen Eindrücken auch heute noch Bestand hat: „Die Z 750 ist sehr handlich, kurvenwillig und zeigt außerdem einen sehr guten Geradeauslauf. Das dürfte, ohne allzu große Vorschusslorbeeren auszuteilen, das bisher beste Fahrwerk aus dem Hause Kawasaki sein.“

Sätze wie dieser in der „Bibel“ der Motorradszene hätten eigentlich ein gesteigertes Interesse an der Zweizylinder-Kawa erwarten lassen. Doch selbst biblische Zitate verpuffen wirkungslos, wenn zur gleichen Zeit teuflisch schnelle Vierzylinder locken. Tatsächlich sah man bei Kawasaki damals eine Marktlücke, die es so nicht gab. Mitte der 1970er-Jahre zählte bei den Motorrädern nicht Charakter, sondern Leistung. Zudem war die Welt im „Parallel-Universum“ jener Zeit geprägt von Elend und Siechtum der englischen Motorradindus-trie, den unerschütterlichen Verfechtern dieses nostalgischen Konstruktionsprinzips – schon vom Image her also denkbar schlechte Voraussetzungen für Kawasakis neuen Zweizylinder. Dem nutzten auch die Hightech-Attribute wenig, denn in Sachen Spitzenleistung konnte selbst der zu seiner Zeit modernste Parallel-Twin keine Wunder vollbringen.

"Beste 750er-Engländerin, die je in Japan gebaut wurde"

Heute gibt es überall Leistung und Perfektion im Überfluss. Was vielen Motorrädern jedoch fehlt, ist Charakter. Ein Grund, weshalb mich Schermers Beschreibungen so gefesselt haben, charakterisierte er die Kawasaki Z 750 B doch im Resümee seines Tests als „die beste 750er-Engländerin, die je in Japan gebaut wurde“.

Ein Eindruck, den auch Manfred Röpkes Kawasaki schon auf den ersten Metern vermittelt. Mechanisch läuft der mit wenig Schwungmasse versehene Zweizylinder erstaunlich ruhig, obwohl in seinem silbernen Alugehäuse neben Kurbelwelle und den beiden Nockenwellen auch noch zwei über Kette angetriebene Ausgleichswellen rotieren. Schon beim Einrücken der Kupplung lässt mich der Twin seine Bullenkraft spüren, drückt weich, aber kraftvoll voran. Bei höheren Touren kommen pulsierende Schwingungen hinzu, die sich in ihrer Intensität allerdings nie wirklich störend in den Vordergrund drängen.

Auffälliger ist dagegen die Lust des quadratisch ausgelegten Twins (Bohrung x Hub je 78 Millimeter) auf höhere Drehzahlen, die ihm erstaunlich locker von der Kurbelwelle gehen. Wirklich nötig sind diese freilich nicht. Weil sich die Kawasaki selbst im fünften Gang des leicht und präzise schaltbaren sowie ideal gestuften Getriebes aus den tiefsten Tiefen des Drehzahlkellers ans Gas nehmen lässt, ohne zu hacken oder sonstige Sperenzchen zu machen.

Ein ziemlich relaxter Antrieb also, dessen Gelassenheit sich prompt auf den Fahrer überträgt. Mir jedenfalls gefällt der Kawa-Twin ungemein, da er mir genau dort kraftvollen Schub liefert, wo ich ihn auf kurvigen Landstraßen gerne habe – nämlich schon ganz unten. Wer es etwas genauer haben will, bitteschön: Laut Werk sollen es knapp 60 Newtonmeter bei 3000/min sein, bei 7000 Touren sind demnach alle 50 Pferdchen vollständig versammelt. Trockene Zahlenwerte, die allerdings höchstens eine Ahnung von dem geben, was einen im Sattel der Kawasaki auf winkligen Strecken erwartet. Wer Gefallen an dieser ausgesprochen sympathischen Art der Kraftentfaltung hat, sollte die Z 750 B unbedingt einmal näher kennenlernen. Beste Chancen dafür gibt es vom 13. bis 16. Juni 2014 beim „2. Internationalen Z 750 Twin-Treffen“ im belgischen Deulin-Hotton, zu dem Twin-Treiber aus ganz Europa erwartet werden (Näheres unter www.z750twin.de).

Ich jedenfalls werde meinen Ausritt auf der Zweizylinder-Kawasaki nicht so schnell vergessen. Mit ihrem harmonischen, druckvollen Wesen hat sie mir gezeigt, dass ihr völlig unverdient der Makel des Flops anhängt. Wirklich schade, dass mir Kollege Zufall nicht schon früher zu dieser Erkenntnis verholfen hat.

Kawasaki Z 750 B im Detail

(1976-1979); Preis 1976: 6500 Mark

Technik

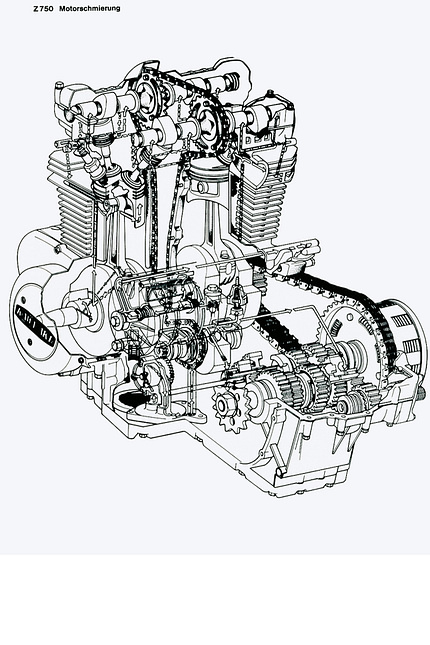

Als die Vierzylinder-Euphorie einen ersten Höhepunkt erlebte, überraschte Kawasaki 1976 die Motorradwelt mit der Z 750 B, einem Parallel-Twin nach urig-britischem Vorbild. Im Vergleich zu den archaischen Konstruktionen von der Insel war der völlig neu konstruierte Kawa-Zweizylinder jedoch ein echtes Hightech-Triebwerk. Wie bei den Vierzylindern betätigen auch hier zwei obenliegende Nockenwellen über Tassenstößel (hier jedoch mit darüber befindlichen Shims) die jeweils zwei Ventile pro Zylinder. Um die Kolbengeschwindigkeit nicht in verschleißfördernde Höhen zu treiben, entschieden sich die Entwickler für ein quadratisches Hub-/Bohrungsverhältnis von jeweils 78 Millimetern, weshalb die Kolben bei 7800 Touren, dem Beginn des roten Bereichs, mit noch moderaten 20,28 Metern pro Sekunde auf und ab sausen. Außerdem kümmern sich hier gleich zwei über Ketten angetriebene, gegenläufig zur Kurbelwelle rotierende Ausgleichswellen um die Eliminierung der bauartbedingten Vibrationen eines Parallel-Twins.

Im Bemühen um mehr Laufruhe setzten die Ingenieure beim 750er-Zweizylinder darüber hinaus auf die schwingungstechnisch günstigere Konstruktion eines voll gleitgelagerten Kurbeltriebs – dem ersten bei einem großvolumigen Kawa-Viertakter. Lohn der Mühen: Ein Antrieb mit Bums, der weniger mit seiner Maximalleistung von 50 PS bei 7000/min beeindruckt, sondern viel mehr mit knapp 60 Newtonmetern Drehmoment bei nur 3000 Touren. Ein sehr elastisches Triebwerk also, das ausgesprochen schaltfaul gefahren werden kann, obwohl die fünf Gänge leicht und präzise einrücken.

Kaufcheck

Als echte Schwachpunkte der Z 750 B-Modelle haben sich insbesondere der Anlasserfreilauf und die Zylinderkopfdichtung herauskristallisiert. Ersatz ist jedoch problemlos verfügbar. Nicht jedoch die originale Auspuffanlage, die pro Seite aus einem Stück besteht. Bei Defekten sollten die Krümmer hinter dem Interferenzrohr abgesägt werden, um Nachbau-Schalldämpfer leichter montieren zu können. Auch nach einem guten, originalen Tank, der Sitzbank oder den Seitendeckeln sucht man heute länger, während man bei Bremsen und sogar der Schwinge auf Komponenten der Vierzylinder-Modelle ausweichen kann. Auf die Gefahr typischer Standschäden muss man Interessenten bei einem fast 40 Jahre alten Motorrad wohl nicht mehr hinweisen. Wohl aber auf einen Wartungsfehler mit dramatischen Folgen: Wird bei der Kawasaki Z 750 B die Steuerkette bei abgenommenem Ventildeckel nachgespannt, kommt es definitiv zum kapitalen Motorschaden! Grund: Nach der Montage des Ventildeckels ist die Kette viel zu straff gespannt, weil auch dieser eine Gleitschiene hat.

Markt

Das Angebot an Kawasaki Z 750 B ist knapp, schon für heruntergekommene, halbwegs fahrbereite Restaurierungsobjekte muss man ungefähr 1500 Euro anlegen. Schöne, gepflegte Kawasaki-Twins kosten ab 3000 Euro aufwärts, wobei die Schallmauer derzeit bei ungefähr 4500 Euro liegt. Deutlich höhere Preisforderungen lassen sich selbst für Top-Exemplare kaum realisieren, zumal Kawasakis Parallel-Twin derzeit weniger von Originalitäts-Fanatikern gesucht wird. Momentan sind es eher Schrauber, die sich für eine Kawasaki Z 750 B interessieren – als prima Basis für zeitgenössische Café Racer-Umbauten.

Historie

Bei den Z 750 B-Modellen unterscheiden sich die B1/B2-Typen von den letzten beiden Modelljahren B3/B4. Jene besitzen eine geänderte Lichtmaschine und Kurbelwelle, außerdem einen modifizierten Steuerkettenspanner. Zudem ist der Bremssattel hinter dem Gabeltauchrohr angebracht.

1981 bis 1984: Als die Softchopper-Welle nach Europa schwappte, hatte Kawasaki mit dem durchzugsstarken Parallel-Twin den passenden Motor im Regal. Um diesen wurde dann das LTD-Modell mit den üblichen Chopper-Zutaten gestrickt, das sich wesentlich besser verkaufte als die B-Modelle. Ab 1983 sogar mit Zahnriemen zum Hinterrad. Preis: 7500 Mark (1982)

Internet

Unter www.z750twin.de finden Interessenten und Eigner der Kawa-Zweizylinder sehr kompetente Infos und Unterstützung. Ein tolles Forum mit vielen Bildern, das richtig Lust auf die Z 750-Twins macht!

Technische Daten Kawasaki Z 750 B

Daten (Typ Z 750 B1)

Motor:Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, zwei Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt, Hubraum 745 cm³, Leistung 37 kW (50 PS) bei 7000/min

Kraftübertragung: Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk: Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, hydraulisch gedämpfte Telegabel, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge aus Stahlrohr mit zwei Federbeinen, Drahtspeichenräder, Reifen 3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, Einscheibenbremse vorn, Ø 296 mm, Scheibenbremse hinten, Ø 277 mm

Maße und Gewichte: Radstand 1460 mm, Gewicht vollgetankt 235 kg

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,9 sek, Vmax 181 km/h

Meinung

über die Kawasaki Z 750 :

Für mich gehört die Zweizylinder-Kawasaki zu den schönsten und gleichzeitig unterschätztesten Motorrädern. Die Kraft aus dem Keller passt auf kurvigen Landstraßen perfekt, ebenso die entspannte Sitzposition. Dazu fährt die Kawasaki Z 750 B genügsam, angenehm handlich und vertrauenerweckend stabil.