Wenn bei Guzzi-Importeur Fritz Röth im Spätsommer 1966 das Telefon ging, konnte er sich meistens denken, wer dran war: ein euphorisierter MOTORRAD-Redakteur, bettelnd nach dem Erstkontakt mit einer der raren Vorserien- V7 . Anderthalb Jahre hatte man die lästige Meute mit Prototypen-Gemurmel und Erprobungs-Geschichten hinhalten können. Doch nun sollte der heiß ersehnte Zweizylinder nahezu in Serienzustand auf der Kölner IFMA stehen, und da fiel der brave Fritze schließlich um. Freudig eilte Ernst „Klacks“ Leverkus nach der Messe an den Rhein und entführte den „Büffel“ zum ersten Test. Der endete mit den atemlos hingeschriebenen Sätzen: „Junge, ist das ein Brummer. Damit im Urlaub nur noch im Gebirge fahren und jeden Tag 500 Kilometer. Mal sehen, ob man davon genug bekommt.“

Niemals, lautet die ebenso einfache wie bestimmte Antwort, abgesichert durch 50 Jahre voller V2-Zauber. Im Tourer, im Sportler, im Cruiser – dieser Stoßstangen-Zweiventiler prägte weltweit das Bild der italienischen Traditionsmarke, und deshalb musste Guzzi-Spezialist Michael Nitzsche nicht lange bitten, als er zum Jubiläumstänzchen bat.

Und schon ist alles typisch Guzzi

Erste Serie, definitiv an den vier langen Schrauben der Zylinderdeckel zu erkennen, sehr gut restauriert, so hatte es eine V7 in seinen, ganz den italienischen Motorrädern gewidmeten Laden nach Dorsten-Wulfen geweht. „Jetzt fahr mal, aber pass auf, die Bremsen sind nicht so doll.“ Am ultrabreiten Lenker wird die Ehrfurcht gebietende Fuhre aufgerichtet, dann etwas Fußgymnastik und Seitenständer rein. Der Zündschlüssel steckt bereits. „Weiterdrehen, wie beim Auto!“ Der mächtige Anlasser schiebt sein Ritzel auf den Zahnkranz der Schwungscheibe, dreht den 703-cm³-Motor energisch durch, schon funkt es, schon ertönt stoischer 90-Grad-Rhythmus, schon ist alles typisch Guzzi: voller Gelassenheit und Vertrauen. Schaltwippe rechts, erster Gang: hinten mit dem Hacken drauf. Aber ordentlich.

Der Dampfer rollt. Geht sauber ans Gas, Choke wieder rein, und jetzt gemütlich einrichten. Die meterlange Bank bietet genügend Raum, um des Fahrers empfindliche Schienbeine und die wunderschönen 29er-SSI-Dellortos sauber zu trennen, bei 60 ist der Vierte und Letzte drin. Herrlich! Herrlich herrschaftlich! Davon hatten die Alten geträumt, wenn sie einen Büffel forderten, ein Motorrad, das die Tradition der großen deutschen Boxer fortschrieb, ohne dem Gigantismus amerikanischer V-Twins zu verfallen. Doch dass sie es bekommen haben, gleicht einem Wunder: Als Anfang der 60er die erste italienische Motorradkrise wütete, da war Carlo Guzzi auf dem Abstellgleis und Firmenpatriarch Giorgio Parodi bereits tot. Unter der wenig umsichtigen Führung seines Bruders Enrico hatte das große Werk mit seinen 1500 Beschäftigten den Anschluss verloren, produzierte jährlich keine 5000 Einheiten mehr. Viel zu spät war Guzzi bei den aufstrebenden 50ern eingestiegen, viel zu behäbig waren die liegenden 500er-Einzylinder. Riskante Spekulationsgeschäfte misslangen und brachten den ganzen Konzern an den Rand der Pleite.

Wie ein rettender Strohhalm wirkte in dieser Situation der Aufschrei italienischer Behörden. Vor allem die Polizei wollte dem Bösen nicht länger auf 19 PS schwachen Guzzi Falcone hinterherjagen. Mindestens 100.000 Kilometer sollte ein deutlich stärkeres Nachfolgemodell halten, bei möglichst geringem Reparatur- und Serviceaufwand. An diesem Anforderungsprofil arbeiteten sich ab Mitte 1963 zwar gleich mehrere italienische Hersteller ab, doch Guzzi war im Vorteil: Schon Ende der 50er hatten Chefingenieur Giulio Carcano und seine Leute – quasi als Fingerübung und weil sie nach dem Ende der Rennabteilung Zeit übrig hatten – einen 90-Grad-V2 entwickelt, der dem Fiat 500 Beine machen sollte. In Turin war man zwar von dem fixen Motor beeindruckt, hielt aber dennoch am preiswerteren eigenen Paralleltwin fest. In veränderter Form konnte Guzzi das Triebwerk in gut 400 an die Gebirgsjäger verkauften Gelände-Dreirädern unterbringen, nun sollte es sich – stark modifiziert, natürlich – im Motorrad endlich weiter verbreiten.

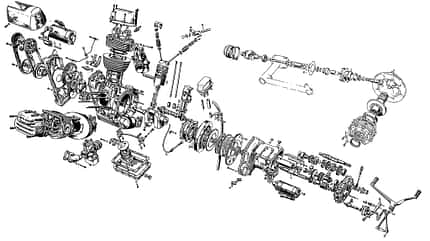

Dem behördlichen Lastenheft entsprechen die stabilen Abmessungen des Kurbeltriebs. Der hält, von Anfang an, kein Vergleich mit jenem der gleichstarken, aber ausgereizten R 69 S von BMW. Wie die Bayern setzte auch Guzzi auf ein kompliziert herzustellendes, aber hübsch steifes Tunnelgehäuse. Es nimmt im V-Ausschnitt der Zylinder eine von Zahnrädern angetriebene Nockenwelle auf. Noch eine Etage höher liegt die 300 Watt starke Lichtmaschine, und die wird von der Kurbelwelle mittels Keilriemen in Schwung gebracht. Am hinteren Ende der Nockenwelle wiederum treibt eine Schneckenverzahnung den vom rechten Vergaser halb verdeckten Zündverteiler an. Doch wer nun glaubt, all dies Geräder – das Vierganggetriebe und der Wellenantrieb kommen ja noch hinzu – bestimme die Geräuschkulisse, der irrt. Nein, die wird ganz klar vom bulligen Sound der beiden Schalldämpfer und dem etwas gequetschten Schlürfen aus der kleinen Airbox dominiert. Nie hämmernd energisch, nie tackernd schnell, sondern immer sinnig weg.

Der alte Fahrensmann Leverkus wurde trotzdem nicht müde, die Dynamik der just mal 42 PS starken V7 zu betonen, und meistens bemühte er zu diesem Zweck die beachtlichen Durchschnitte seiner Guzzi-Reisen. Ganz klar, mit ihrem 20-Liter-Tank und einem maßvollen Verbrauch, verbunden zudem mit einer wahrhaft kommoden Sitzposition, verlangte diese Italienerin wenig Pausen, ihr 700-cm³-Kurzhuber vertrug locker Dauertempi zwischen 140 und 150 km/h. Das war eine verdammt starke Ansage, damals. Auch hier und jetzt versprüht das 50-jährige Aggregat durchaus große Reiselust, und wenn da nicht der freundliche Besitzer wäre, könnte man sie glatt in ihre Heimat entführen. Trotzdem: Wahrhaftige Dynamik, das ging auch Mitte der 60er schon anders, etwa mit britischen Twins. Nur nicht stundenlang mit 140 auf der Bahn, würde Klacks nun einwenden. Dann eben mit der deutlich moderneren, aber bereits 1965 vorgestellten Honda CB 450 (siehe CLASSIC 11/2015). Das war kein Büffel, hört man den Alten meckern. Na gut, mit den /5-BMW. Die kamen Jahre später. Mit ... Ach, er hat ja recht, der Sturkopp: Sie war schon ein Hammer, die Guzzi V7, und wir dürfen heute nicht den Fehler machen, sie außerhalb ihrer Zeit zu betrachten.

Also versuchen wir es andersrum. 1965 hatte ihr Hersteller auf dem Mailänder Salon einen etwas ungehobelten Prototyp hingestellt. Der traf vor allem in Deutschland viele Tourenfahrer mitten ins Herz, die etwas Frischeres verlangten, etwas Kräftigeres als die betagten BMW R 69 und R 60. Etliche Briten bekundeten ebenfalls Interesse und vor allem Amis, denen ihre wartungsintensiven und schwerfälligen Dickschiffe auf die Nerven gingen. US-Importeur Joe Berliner machte also kräftig Druck, die geplante Zivilvariante rasch auszuliefern. Dumm nur, dass Moto Guzzi Anfang 1966 erst mal unter staatliche Aufsicht gestellt wurde. Kein Geld mehr, keine Produktion. Mit vielen Kollegen musste auch Ingenieur Carcano gehen, er widmete sich fortan der Konstruktion schneller Boote. Trotz – oder wegen? – dieser unpopulären Maßnahmen erhielt Moto Guzzi den Behördenauftrag, zum Ende des Jahres hatte die neue Führung wieder Ohren für Joe Berliners Berichte von der Verkaufsfront. Und wunderte sich, dass die nicht erlogen waren. Weltweit herrschte tatsächlich riesige Nachfrage, besonders leidenschaftlich warteten die Amis auf Guzzis Büffel. So sehr, dass italienische Privatkunden zunächst in die Röhre gucken mussten. Die zivilen V7 gingen 1967 fast ausschließlich in die USA, Fritz Röths erste Charge betrug ganze 13 Stück, er bewarb sie mit dem zuversichtlichen Vierzeiler: „Schrauben, fluchen, ärgern, schieben, das ist vorbei mit der V7! Endlich gibt’s etwas zum Drehen, ohne dauernd reinzusehen.“

Doch ach, in der historischen Rückschau gelten des Dichters Worte wenig, da hilft nur kalte Analyse. Welche lautet, dass die Attraktion der V7 in ihrer eindeutigen Ausrichtung lag. Gran Turismo. Nicht Wochenendtour. Gebaut für lange Strecken und mit ausreichend Platz für zwei Personen. Von einer europäischen Traditionsschmiede. Darauf hatten viele gehofft, die dem Motorrad aus lauter Freude am Fahren verbunden bleiben wollten. Klar geht ein solches Konzept ins Gewicht. Vollgetankt 245 Kilo. Verlangt Länge. Radstand 1445 Millimeter. Gemessen daran kommt die V7 wirklich gut ums Eck. Sie lenkt weich und ohne großen Kraftaufwand ein, kennt beim Übergang in tiefere Schräglagen kein fieses Kippeln, hält – und das unter allen Umständen – treu die Spur. Dem Ungeübten verlangt sie beim Kurvenslalom ein wenig Konzentration ab, denn aufgrund der herausragenden Zylinder hat Guzzi den Fahrer und folglich auch den weit ausladenden Lenker weit hinten platziert, was dem Gefühl fürs Vorderrad abträglich ist. Die Bremsen sind typische Kinder ihrer Zeit, erst harter Zugriff lockt die vordere Duplex-Trommel aus der Reserve, von hinten kommt dankbar entgegengenommene Unterstützung.

Das eher kaltblütige Temperament des Motors passt prima zu diesen Stoppern, sein spätestens ab mittleren Drehzahlen ruhiger Lauf harmoniert bestens mit den weichen Federelementen. Ohne Flachs: Die V7 ist aus einem Guss. Und hätte lange so bleiben können, wenn sie nicht in äußerst dynamische Motorradzeiten hineingeboren worden wäre. Plötzlich hagelte es Ende der 60er-Jahre Neuheiten, viele davon in der großen Hubraumklasse. Um des eigenen und nur von ihr abhängigen Überlebens willen schickte Moto Guzzi schon 1969 eine noch konkurrenzfähigere, weil stärkere 750er los, den überwältigenden US-Erfolg sollte das Sondermodell California festigen. Mit Trittbrettern und Windschutzscheibe und so. Bei beiden hatte bereits Lino Tonti seine Finger im Spiel, der Nachfolger Giulio Carcanos. Später erhöhte Tonti auf 850 cm³, doch parallel dazu leitete er das Ende der V7-Reihe ein. Indem er nämlich für eine rassige 750er sein beträchtliches Fahrwerks-Know-how auspackte und einen viel flacheren Rahmen erdachte. Dieses Konzept feierte 1971 in einem der schönsten Motorräder aller Zeiten, der V7 Sport, Premiere, ab 1974 folgten ihm auch die neuen eleganten Guzzi-Tourer. Aber die Firma gerettet, das hatte die tapfere V7.

Im Detail: Moto Guzzi V7 (1966 – 1976)

Technik

Selten ist bis dahin ein Motorradmotor so kerngesund zur Welt gekommen wie der Guzzi-V2. In breit ausgelegten Gleitlagern rotiert eine enorme Kurbelwelle, Pleuel und Kolbenbolzen sind ebenfalls großzügig bemessen. Hinzu kommt ein zwar konservativer, aber sehr solider Ventiltrieb. Auch die Komponenten waren gut gewählt, und so kann man den Konstrukteuren aus heutiger Sicht höchstens vorwerfen, dass ein echter Ölfilter fehlt. Die V7 Special kam durch Aufbohren der Zylinder (83 statt 80 mm) auf 750 cm³ und leistete 51 PS, bei der 850 GT (55 PS) wuchs auch der Hub, und zwar um acht auf 78 mm. Anfangs trieben schrägverzahnte Räder die Nockenwelle an, ab der zweiten Serie der 850er eine Duplexkette. Während der Rahmen prinzipiell bei allen V7-Modellen gleich blieb, wurde die Duplex-Vorderbremse bei der 850er durch eine Doppel-Duplex ersetzt, zuletzt sogar durch eine Scheibenbremse.

Gebrauchtcheck

Zu den wenigen neuralgischen Stellen zählt der Hinterradantrieb, denn wenn sich die Kegelrollenlager auf der Kegelradachse gesetzt haben und nicht wieder korrekt distanziert wurden, geht zuerst das gute Tragbild der Verzahnung flöten und dann die Kegelräder selber. Starkes Heulen aus dem Antriebsgehäuse kann ein Warnzeichen sein. So kündet auch das Räderpaar des vierten Ganges von Zahnverschleiß – der einzige Schwachpunkt der ersten Getriebe. Erfahrene Monteure achten bei einer Motorrevision darauf, die Hohlräume in den Kurbelwangen zu reinigen. Diese fungieren als Ölzentrifuge, dort können sich im Lauf der Jahre Verunreinigungen absetzen. In diesem Fall ist erhöhter Verschleiß der Pleuel- und Kurbelwellenlager programmiert. Ein Problem vor allem bei Motoren, die keinen regelmäßigen Ölwechsel alle 3000 Kilometer genossen haben, und das dürfte bei den wenigsten V7-Twins der Fall gewesen sein. Sehr wichtig ist namentlich bei V7 und V7 Special, dass Karosserie- sowie charakteristische Anbauteile in Ordnung sind, denn hier gibt der Teilemarkt fast nichts mehr her. Ebenso misslich, dass für die 700er derzeit keine neuen Zylinder aufzutreiben sind. Auch eine Lauffläche aus Chrom nutzt sich nämlich irgendwann ab. Schlimmer ist, dass sie bei langer Standzeit irreparabel korrodieren und dann abplatzen kann. Italomotos lässt solche Zylinder neu beschichten und verbaut eigens nachgefertigte Kolben.

Markt

V7 wie V7 Special sind rar und gesucht. Folglich rangieren die Preise für ordentliche V7 der ersten Serie um 11000, der zweiten Serie und der Special zwischen 6500 und 9000 Euro. Die 850 GT liegt in brauchbarem Zustand um 6000 Euro.

Daten (V7 700, Bj. 1967)

Motor:

- Luftgekühlter 90-Grad-V-Zweizylinder-Viertaktmotor

- untenliegende Nockenwelle

- zwei Ventile pro Zylinder

- über Stoßstangen und Kipphebel betätigt

- Hubraum 703 cm³

- Leistung 31 kW (42 PS) bei 6000/min

Kraftübertragung:

- Zweischeiben-Trockenkupplung

- Vierganggetriebe

- Kardanantrieb

Fahrwerk:

- Doppelschleifenrahmen mit Kastenprofil-Rückgrat aus Stahlrohr

- Telegabel vorn

- Zweiarmschwinge aus Stahlrohr

- zwei Federbeine

- Drahtspeichenräder

- Reifen 4.00 x 18 vorn und hinten

- Doppelnocken-Trommelbremse vorn, Ø 220 mm,

- Trommelbremse hinten, Ø 220 mm

Maße und Gewichte:

- Radstand 1445 mm

- Gewicht vollgetankt 245 kg

Fahrleistungen:

- Höchstgeschwindigkeit 164 km/h

Preis:

- 1966: 4000 Mark

Historie

1969: Mit 750er-Motor und leicht verstärktem Rahmen erscheint die V7 Special. Ab 1971 gibt es – vor allem für die USA – bereits eine top ausgestattete California. Preis: 5600 Mark.

1972: Die 850 GT kommt mit Fünfganggetriebe und nochmals erstarktem Motor, als California besonders populär bei Polizeibehörden auf der ganzen Welt. Preis: 7165 Mark.

1971: Die weltbewegende V7 Sport mit flacherem Rahmen erscheint. Die V7 wird mit altem Rahmen für Behörden noch bis 1976 gebaut, die 850 GT bis 1974 Preis: ca. 8000 Mark

Meinung

MOTORRAD Classic-Mitarbeiter Fred Siemer:

Sie ist ein Gruß aus vergangener Zeit, die Moto Guzzi V7. In Erfüllung gegangener Traum alter Vielfahrer und Gespannfreunde, realisiert mit den klassischen Mitteln europäischen Maschinenbaus. Sie ist nicht zu vergleichen mit anderen Neuerscheinungen Mitte der 60er, etwa Hondas CB 450, und selbst ihre eigenen Nachfolgemodelle beweisen, wie sehr in jenen Boomjahren alles nach Leistung und Dynamik lechzte. Wer V7 fährt, steigt da aus. Der lässt es laufen, freundet sich mit den kleinen Eigenarten der Bedienung an und genießt. Jeden Kilometer.