Der Däne an sich ist ja nicht gerade berühmt dafür, Fahrzeuge aller Art zu bauen. Die Automarken Gideon oder Flac beispielsweise kennt kaum jemand. Dafür schaffte es eine Motorradmarke zu weltweiter Bekanntheit: Nimbus.

Gegründet von einem Menschen, der eigentlich etwas ganz anderes hauptberuflich baute: P. A. Fisker machte in Staubsauger. Zusammen mit einem gewissen H. M. Nielsen gründete er das Unternehmen Nilfisk. Schon 1910 kamen die beiden mit ihrem "C1" genannten Erstlingswerk auf den Markt und revolutionierten die Reinigungsbranche.

Heute beschäftigt Nilfisk über 4000 Leute und gehört zu den ganz Großen im Saugerbereich. Aber wenden wir uns dem Motorradgeschäft zu. Wie so oft, wenn der Vater erfolgreich ist, haben die Kinder Flausen im Kopf. Sohn Anders wollte Motorräder bauen. Während seines Ingenieurstudiums konstruierte er schon einen Vierzylinder und zeigte ihn stolz seinem Vater.

Dieser war wohl ziemlich beeindruckt von der konstruktiven Leistung seines Juniors und beschloss kurzerhand, gemeinsam mit ihm das Motorrad zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Schon zuvor hatte Vater Fisker sechs Jahre lang die Nimbus I produziert, das legendäre Ofenrohr. So genannt wegen dem mächtigen Zentralrohrrahmen.

1932 begannen die beiden zuhause im Keller mit dem Aufbau der ersten Maschine. Ein Flachstahlrahmen mit starrer Hinterradführung wurde entwickelt. Parallel zu BMW erfanden Vater und Sohn Fisker die Telegabel zur Führung des Vorderrads. Der längs eingebaute Reihenvierzylinder leistete 18 PS aus 746 cm³ Hubraum. Damit war man 1934 gut angezogen.

Bis 1960 lief die Produktion der Nimbus II, wobei immer wieder Neuerungen in die laufende Serie einflossen. So wich die komplizierte Handschaltung irgendwann einer gängigen Fußschaltung, ein hochgelegter Auspuff signalisierte Sportlichkeit. Nach dem Krieg modifizierte man die Nimbus mit einer anderen Gabel und einer Gummibandfederung des Sitzes statt der bisherigen Federn. 12715 Nimbusse wurden insgesamt gebaut, gut 4000 davon sind noch am Leben, seine 52er schiebt Günter Loos aus der gut bestückten Vierfachgarage, Schweißperlen auf der Stirn.

Die Nimbus springt auf den dritten Kick an Stilgerecht in Schale geworfen, allerdings nicht mit 30 Grad Außentemperatur rechnend, klappt er den Links unter dem Getriebe angeschlagenen Kickstarter auf und tritt dreimal kräftig drauf. Sonor schnuffelt der Reihenvierer los, braucht aber eine kundige Gashand, um nicht gleich wieder abzusterben. Loos schafft das, noch mehr Schweißperlen. "Ich wollte immer einmal ein Motorrad, dass so alt ist wie ich. Die Nimbus ist sechs Tage jünger", bemerkt er noch. Dann braust er los.

Mit ihren gut 20 PS beschleunigt die Nimbus recht flott. Aus dem ungedämpften Auspuffrohr entflieht ein weicher, tiefer Vierzylinderklang. Herrlich tanzen die offenen Ventile, Loos ist glücklich, der Schweiß ist längst wieder im Fahrtwind getrocknet.

"Sie soll ungefähr 120 km/h laufen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert, wird sich wohl ziemlich gefährlich anfühlen." Ein Päuschen in den Weinbergen ist angesagt, Zeit um über die tolle handwerkliche Ausführung der Nimbus zu philosophieren. Der schlicht, aber klar geformte Blechlenker etwa, der Züge und Schalter integriert.

Der linke Lenkergriff dient dabei als Lichtschalter, der selbst nach 59 Jahren noch satt rastet. Oder die schlanke Königswelle, die gleichzeitig Lichtmaschinenachse ist. Optisch wirkt die Nimbus in ihrer klaren Gestalt fast schon wie ein urzeitlicher Chopper, ja, vielleicht ist sie sogar eine Urahnin der aktuellen Ducati Diavel. Die Sitzposition ist jedenfalls gar nicht so unähnlich. Entspannt kickt Günter Loos seine Vierzylinder wieder an. In seinem Gesicht zeigt sich Zufriedenheit. Auf seiner Wolke schwebt er davon. Nummer sieben eben.

Motor

Luftgekühlter, längs eingebauter Reihenvierzylinder-Viertaktmotor, eine königswellengetriebene, obenliegende Nockenwelle, je zwei kipphebelbetätigte Ventile pro Brennraum, Bohrung x Hub 60 x 66 mm, Verdichtung 5,7 : 1, Hubraum 746 cm³, Leistung 18 bis 22 PS bei 4500/min

Kraftübertragung

Einscheiben-Trockenkupplung, Dreiganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk

Doppelschleifen-Flachstahlrahmen, Lenkkopf angeschweißt, starre Hinterradführung, hydraulisch gedämpfte Telegabel vorn, Drahtspeichenräder mit Stahlfelgen, Reifen vorn und hinten 3.50 - 19, 180-mm-Simplex-Trommelbremse vorn und hinten, Gummibandfederung für Sitz

Maße und Gewichte

Radstand 1420 mm, Trockengewicht 180 kg, Tankinhalt 12,5 l

Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit zirka 120 km/h

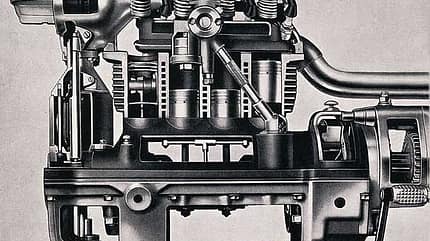

Für ein europäisches Motorrad war die Nimbus geradezu luxuriös aufgebaut: längs eingebauter Reihenvierzylindermotor, Kardanantrieb, Teleskopgabel. So etwas gab es in diesen Zeiten höchstens noch aus Amerika. Eine gusstechnische Meisterleistung bedeutete dabei der einteilige Zylinderblock, der gleichzeitig die obere Gehäusehälfte darstellt.

Mit dieser Graugusskonstruktion betraten Vater und Sohn Fisker Neuland. Ebenfalls einteilig wurde der Graugusszylinderkopf ausgeführt, die untere Gehäusehälfte wurde dagegen aus Aluminium gegossen. Vor dem Zylinderblock steht senkrecht die Königswelle zum Antrieb der obenliegenden Nockenwelle. Sie wird über Kegelräder direkt von der Kurbelwelle angetrieben. Gleichzeitig dient sie als Achse für die senkrecht stehende Lichtmaschine, eine einmalige Konstruktion. Die vier 60 Millimeter messenden Kolben gleiten 66 Millimeter auf und ab, was einen Hubraum von 746 cm³ ergibt.

Mit einer Verdichtung von niedrigen 5,7 : 1 leistet der Motor so 22 PS bei 4500/min. Die Nimbus erreicht damit eine Höchstgeschwindigkeit von zirka 120 km/h. Schön anzusehenden sind bei laufendem Motor die halboffen liegenden Ventile. Sie öffnen und schließen sich im Viertakt. Die Gemischbildung besorgt ein ziemlich kleiner 22-Millimeter Kolbenschiebervergaser.

Über eine Vier-in-Eins-Auspuffanlage werden die Abgase entsorgt. Der Zündverteiler liegt am vorderen Ende der Nockenwelle. Als Schwachpunkt der Motorkonstruktion gelten die anfälligen Weißmetall-Pleuellager. Die Kurbelwelle ist zudem nur in zwei Lagern gefasst, eine ziemlich wackelige Konstruktion. Das spart zwar enorm Bauteile und Baulänge, mutet der Welle aber große Biegeschwingungen zu. Das ist auch der Grund, warum nie wirklich starke Nimbusmotoren hergestellt wurden. Zeitgenössische Sportmaschinen besaßen damals schon fast die doppelte Spitzenleistung.

Auf der kugelgelagerten Kurbelwelle sitzt eine Einscheiben-Trockenkupplung. Die Motorkraft wird dann durch ein Dreiganggetriebe und eine Kardanwelle, Kegel- und Tellerrad an das Hinterrad weitergeleitet. Aus dem Brückenbau könnte der Flachstahlrahmen stammen. Ihn zieren Nieten und Schrauben, so wie es eben bei alten Stahlkonstruktionen üblich war. Seine Form wirkt dabei bestechend simpel und logisch. Dank fehlender Hinterradschwinge können die Oberzüge geradlinig zur Hinterradaufnahme geführt werden, die Unterzüge halten in einem großzügigen Bogen den Motorblock.

Eine weitere Nimbus-Spezialität: Die Teleskopgabel. Gleichzeitig mit BMW erfanden Vater und Sohn Fisker diese Vorderradführung, wie sie bis heute weltweit in Zweirädern verwendet wird. Die erste Version war dabei eine Upside-down-Konstruktion mit an der Radachse angeschlagenen Standrohren und Fettfüllung. Nach dem Krieg wurde die "Hohe Gabel" eingeführt, mit in den Gabelbrücken befestigten Standrohren und hydraulischer Dämpfung. Der hohe Lenker und die sehr niedrige Sitzhöhe von nur 730 Millimeter erzeugen eine extrem lässige Sitzposition, ähnlich wie sie heutige Choppermodelle realisieren.

Bemerkenswert ist noch der direkt auf die Kurbelwelle wirkende Kickstarter. Wie bei vielen historischen Motorrädern finden sich auch an der Nimbus nur rudimentäre Bremsen. Mit einer Vollnaben-Simplexbremse im Vorderrad und der Halbnabenbremse im Hinterrad lässt sich gerade noch leben.

Produziert wurden die Nimbus in Kopenhagen. Eine Bandmontage war dabei nie ein Thema, es wurden immer nur Losgrößen von 25 Stück montiert. Das erklärt auch die große Vielfalt an Änderungen, die von dem dänischen Hersteller realisiert wurden. So sind beispielsweise elf Rahmenversionen bekannt. Großen Wert legten die Erbauer aber darauf, dass Bauteiländerungen auch für Vorgängermaschinen passten. Viele Handschalter-Nimbusse konnten so später auf die bequemere Fußschaltung umgebaut werden.

Gleichzeitig wird es aber auch so kaum baugleiche Nimbus-Motorräder geben. Im Lauf der Jahre haben sich die jeweiligen Besitzer ihre Maschinen je nach Anforderungen und Engagement individuell verfeinert. Die letzten Nimbusse wurden 1960 gebaut.