Leistung und Geld haben etwas gemeinsam: Beides macht zwar nicht glücklich, beruhigt aber ungemein. Nun gut, wir alle, die wir vom Klassiker-Virus befallen sind, wissen, dass Fahrspaß und Faszination nicht von der Leistung abhängen. Und doch übt sie, heute wie damals, eine ganz besondere Anziehungskraft aus, reizen Spitzenwert und mögliche Geschwindigkeiten. Das war natürlich auch in den frühen 1970er-Jahren so, als sich die Leistungsspirale immer schneller drehte. Serienmotorräder, die an der 80-PS-Marke kratzten und sich an der magischen 200-km/h-Schallmauer versuchten - damals der Wahnsinn! Vertreter aus ganz unterschiedlichen Lagern und aus verschiedenen Nationen überboten sich damals im Ankündigen von Meilensteinen, und sie alle sollten auf ihre Art Recht behalten.

Und jetzt warten auf uns mit der BMW R 90 S, der Kawasaki 900 Z1 und der Laverda 1000 3C drei dieser Meilensteine, wollen uns noch einmal verführen zu einer Reise in die Vergangenheit. Hier also deutsche Gründlichkeit gegen italienische Rasse und japanische Superlative - drei Weltanschauungen, drei Lager von Zweiradfans, die selten Überschneidungen zuließen. Und doch folgten alle drei Superbikes der frühen 1970er demselben Entwicklungsziel - hohe Motorleistung, sportliche Fahrwerke und entsprechendes Image. Der Autor, damals noch im zarten Grundschulalter, schlich in jener Zeit regelmäßig beim jährlich stattfindenden Motocross-Rennen umher. Nicht ums Fahrerlager oder gar um die entweder furchtbar staubige oder gnadenlos verschlammte Strecke, sondern über die Parkplätze und die angrenzenden Nebenstraßen, um die geparkten Bikes der Besucher zu bewundern, unter denen sich nach hartnäckigem Suchen stets einige Raritäten und spektakuläre Neuheiten entdecken ließen. Und eben dort fanden auch die ersten ehrfürchtigen Begegnungen mit der Kawasaki Z1, später auch mit der R 90 S statt. Die Kawasaki war damals eine Göttin auf Rädern, furchtbar stark, furchtbar schnell, mit ihrer Zweifarblackierung und dem ellenlangen Sitzbankbürzel zudem betörend schön. Ziemlich attraktiv fand der damals noch vom Führerschein träumende Autor auch erstmals eine BMW. Denn die R 90 S wirkte sportlich und nicht so bieder wie die „normalen“ Boxer-Bikes. Laverdas? Gab es auch. Selten. Exoten eben, die man sonst übers Jahr nirgends sah. Und heute? Haben wir einfach Glück, dass uns Kollege Harry Humke seine Laverda 1000 3C ebenso überlässt wie Peter Krauss, Präsi des Z-Clubs Germany, eine Kawasaki Z1. Das Trio komplettiert Hans-Peter Krause mit seiner top restaurierten R 90 S, der einfach Lust auf eine Ausfahrt hat.

BMW R 90 S - Der Boxer

Los geht‘s, zunächst auf der BMW: Die Bayerin mit dem bewährten, aber in vieler Hinsicht weiterentwickelten Zweizylinder-Boxer wurde zwar bereits im Herbst 1973 als Topmodell der neuen /6er-Reihe im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag des BMW-Motorrads vorgestellt, doch die hier gezeigte Version ist ein vor wenigen Jahren komplett neu aufgebautes 1976er-Modell. Die Lackierung in Daytona Orange und die gelochten Bremsscheiben hielten bei der R 90 S nämlich erst 1975 Einzug. Schon von Beginn an, also ab 1973, sorgte die mit 90 um acht Millimeter größere Bohrung als im R 75/5-Motor für den Imageträchtigen Hubraum von 898 cm³ und verhalf zum entsprechend satten Drehmoment von 75 Nm bei moderaten 5500/min. Doch weil auch die Spitzenleistung stimmen musste, um die anvisierte 200-km/h-Mauer zu knacken, spendierten die BMW-Ingenieure der R 90 S mächtige 38er-Dellorto-Vergaser mit Beschleunigerpumpe. Man schrieb den Vergasern einst die Verantwortung für schlechtes Kaltstartverhalten zu, doch erwacht der Boxer nach Betätigen des Choke-Hebels und dem Druck aufs Knöpfchen unter metallisch hartem Schlag des Anlassers spontan zum Leben. Kurze Warmlaufphase, dann kann der Choke schon raus. Mit charakteristischem Schütteln läuft der Motor im Standgas, die Einscheiben-Trockenkupplung fordert einen kräftigen Händedruck, krachend rastet die erste Stufe des neuen Fünfganggetriebes ein. Wie ein Sprinter hebt auch die Bayerin erst den Hintern, bevor es voran geht - typisch Kardan alter Schule, typisch BMW. Wer sich auf den Fahrstuhleffekt einstellt, rechtzeitig vor Kurven runterschaltet, gefühlvoll einkuppelt und in Kurven niemals vom Gas geht, was spontanes Zusammensacken und eventuelles Aufsetzen zur Folge hätte, kommt mit der BMW gut klar und durchaus flott voran.

Mit zunehmender Gewöhnung gelingen Schaltvorgänge immer geschmeidiger, allein die strapazierte linke Hand schmerzt nach etlichen Kilometern. Nur gut, dass der elastische Boxer dem Fahrer keine unnötige Schaltarbeit aufzwingt, schließlich geht der 900er ebenso geschmeidig wie nachdrücklich zu Werke, und zwar bereits bei niedrigen Drehzahlen. Seine Stärken hat der Zweiventiler vor allem im mittleren Drehzahlbereich, auch wenn er bei etwa 5500 Touren etwas spürbarer zu vibrieren beginnt. Spätestens ab 6000/min lässt die Drehfreude jedoch nach, die Region über 7000 Touren nahe des roten Bereichs meidet man aus Rücksicht auf den antiquierten Ventiltrieb mit seinen ellenlangen Stoßstangen lieber. Die rechnerisch bei 7400/min erreichbaren 200 km/h bleiben heute Theorie. Sie könnte, wenn sie wollte. Vielleicht. Aber eigentlich interessiert der einstige Ehrgeiz heute nicht mehr. Vielmehr zählt der Genuss, den Boxer kernig brummeln zu hören, sich an der erstaunlich bequemen Sitzhaltung auf der flachen Bank zu erfreuen, die besser gepolstert ist, als es zunächst den Anschein hat. Mit dem schmalen Lenker lässt sich die Bayerin übrigens leichter dirigieren, als anfangs gedacht, und die lenkerfeste Verkleidung bietet tatsächlich spürbaren Windschutz. Vermutlich zeichnet sie jedoch, wie bereits in frühen Tests angemerkt, für die leichte Unruhe verantwortlich, die sich bei höherem Tempo einstellt. Offenbar wird die BMW vorne leicht, was auch erklären dürfte, wieso die S mit schweren Fahrern stabiler liegt als mit Leichtgewichten.

Immerhin sorgt die hübsche Schale ja auch noch für ein Superlativ: Die R 90 S darf für sich in Anspruch nehmen, weltweit das erste Bike mit serienmäßiger Lenkerverkleidung zu sein, die weiterhin erstmals einen Scheinwerfer mit H4-Licht beherbergte. Überhaupt besticht das Topmodell rundum mit üppiger Ausstattung, wie zum Beispiel umfangreichen Anzeigen im Cockpit, reichhaltigem, hochwertigem Werkzeug unter der klappbaren Sitzbank, wo sich zudem ein zusätzliches, praktisches Staufach verbirgt, sowie per Handhebel verstellbaren Federbeinen. Apropos Federelemente: Die gut ansprechende Gabel und die insgesamt softe Auslegung der Federung garantieren auch nach Stunden noch tollen Fahrkomfort für entspanntes, ermüdungsfreies Fahren.

Als Kehrseite der Medaille entpuppt sich dabei allerdings die starke Tauchbewegung der Front. Beim Bremsen geht die Gabel sogar auf Anschlag. Komfortabel mag dies sein, für sportlich ambitioniertes Treiben würde man sich jedoch eine straffere Abstimmung wünschen. Dies hat man wohl in München damals öfter zu hören bekommen, denn ab Ende 1974 gab‘s für die Gabel Dämpfer mit härterer Druckstufe. An der eigenwilligen Kombination aus Seilzug- und Hydraulik-Betätigung der Vorderbremse hat sich hingegen nichts geändert. Weil man das Gewicht des Bremsflüssigkeitsbehälters nicht am Lenker haben wollte, führte vom Handhebel ein Bowdenzug zum Hauptbremszylinder unterm Tank, von dort die Hydraulikleitungen zu den Bremssätteln. An der Wirkung der Bremse ist gar nicht mal viel auszusetzen, wenn man beherzt zupackt. Klar wirken moderne Anlagen viel giftiger, sind sie besser dosierbar und liefern im Gegensatz zur R 90 S-Anlage einen klaren Druckpunkt. Aber welches moderne Motorrad hat schon so viel eigenständiges Design und sportliche Eleganz zu bieten?

Der Vierer: Kawasaki 900 Z1

Bei den „Fast-40ern“ muss man hingegen nicht lange suchen. Bei solchen Attributen drängt sich spontan die Kawasaki in den Vordergrund. Unverwechselbares, bildschönes Design, gepaart mit dem Anspruch, die Messlatte bei den Superbikes am höchsten zu hängen - das machte die Z1 damals zur Legende. Warum sie kurz nach ihrem Erscheinen mit dem ihr bis heute anhaftenden Beinamen Frankensteins Tochter betitelt wurde, lässt sich hier und jetzt, da sie in voller Pracht zur Abfahrt bereitsteht, nur schwer nachvollziehen. Gut, es prallten damals brachiale 79 PS aus exakt 903 cm³ Hubraum auf ein, nach Ansicht mancher Tester, überfordertes Fahrwerk. Aber war das damals wirklich so dramatisch wie berichtet? Wie fühlt sich das aus heutiger Sicht an? Wird ein heimlicher Traum Jahrzehnte später gnadenlos zerplatzen und der Ernüchterung weichen?

Fröhlich strahlt die gelb-grüne Z1 in der knallenden Sonne. Es ist ein 73er-Modell, jedoch mit der sinnvollerweise nachgerüsteten Doppelscheibe der 1976er-Z 900. Der hohe „Hirschgeweih-Lenker“ verströmt auf den ersten Blick nicht das pure, sportliche Flair, doch genau so wurde sie 1972 dem zumindest staunenden, zumeist begeisterten Publikum präsentiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte die ganze Aktion schon eine lange Vorgeschichte. Bereits 1967 hatte Ingenieur Inamura den Auftrag erhalten, einen großen Viertakt-Vierzylinder zu entwickeln. Schon ein Jahr später lief der 750er-Motor erfolgreich auf dem Prüfstand. Doch dann, im Herbst 1968, kam Konkurrent Honda völlig unerwartet, quasi wie Kai aus der Kiste, mit der Sensation ans Tageslicht und präsentierte der staunenden Welt die CB 750 Four. Kawasaki musste kontern, ohne zu kopieren, war in Zugzwang. Das stärkste und schnellste Serienbike sollte es werden, der Hubraum wuchs demzufolge auf rund 900 cm³.

Zur IFMA 1972 in Köln stellte der damalige Kawasaki-Importeur Detlev Louis die Z1 vor - die Begeisterung war überwältigend. Schon im ersten Verkaufsjahr fanden 2500 Exemplare zum Preis von 7200 Mark ihre Käufer, die Verbreitung der heute legendären Z war nicht mehr aufzuhalten. Beim Aufsitzen fühlt sich die vollgetankt 246 Kilogramm schwere Z1 leichter an, die Pfunde wirken gut verteilt. Mit dem breiten und hohen Lenker lässt sich die 900er lässig schieben und rangieren. Im Unterschied zur vergleichsweise antiquierten Ventilsteuerung der BMW per unten liegender Nockenwelle über Stoßstangen und Kipphebel protzt die Kawasaki mit zwei obenliegenden Nockenwellen und Ventilbetätigung über Tassenstößel, ihre Kurbelwelle dreht sich in sechs Rollenlagern. Vier 28er-Mikuni-Vergaser bereiten das Gemisch für die vier Brennräume, eine Chokeklappe sorgt beim Kaltstart für die Anreicherung und auf Knopfdruck nimmt der Vierer willig die Arbeit auf. Kein Schütteln, kein Stampfen, kaum Vibrationen, es ertönt einfach ein tiefes Röhren, das die Kraft ahnen lässt, die der Vierzylinder freisetzen kann.

Die Kupplung braucht wenig Kraft, das Getriebe schaltet exakt und geschmeidig, kaum zu glauben, dass die Konstruktion schon vier Jahrzehnte alt ist. Seidig zieht der Vierzylinder schon ab 1500/min los, legt gleichmäßig an Leistung zu, ohne angestrengt zu wirken, oder mit Vibrationen zu nerven. Na ja, bei rund 5000 Touren kribbelt es dann doch ein wenig, irgendwo zwischen 6000 und 7000/min packt die Braut dann endgültig die Keule aus. Spätestens jetzt wird klar, was ihr einst den Ruf des mörderisch zupackenden Brutalo-Bikes einbrachte. Von Hand gestoppte 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 211 km/h waren zu jener Zeit Fabelwerte, die sich heute noch sehen lassen können.

Auch der Sound aus der Vier-in-Vier-Anlage gehört zu den berauschendsten Klangerlebnissen. Wem sich dabei nicht die Nackenhärchen aufstellen, der muss taub sein. Bei aller Wildheit und dem rauen Charme, den die Z1 versprüht, bewahrt sie dennoch Manieren. Gasannahme und Lastwechsel gelingen sanft und ohne Ruckeln, einfach „smooth“. Nicht ganz so zuvorkommend arbeiten die Federelemente der 900er. Zwar nicht unerträglich bretthart, gibt vor allem die Gabel kurze, trockene Stöße recht ungeniert weiter, erst bei groben Wellen erinnert sie sich an ihre Aufgabe. Die Serien-Federbeine hinten, die bei flotter Fahrt auf welligem Belag deutliche Unruhe ins Heck brachten, ersetzten schon damals nahezu alle Z1-Besitzer schleunigst durch straffer dämpfende Konis. Wenn dann noch, wie bei diesem Exemplar, vorne die zweite Scheibe nachgerüstet wurde, die erst ab Modelljahr 1976 serienmäßig war, lassen sich auch flotte Ritte mit heftigen Bremsmanövern vor Kehren angstfrei und lustvoll absolvieren. Schließlich erweist sich die filigran wirkende, doch immerhin knapp fünf Zentner schwere Z1 als flink und wendig wie ein 200-Kilo-Bike, ist dabei weder kippelig noch mit Aufstellmoment belastet - die schmal bereifte Kawa macht auf kurvigen Passagen richtig Laune. Mit dem breiten Lenker lässt sie sich völlig entspannt um die Ecken zirkeln, die aufrecht-entspannte Haltung macht zusammen mit den nur mäßig angewinkelten Beinen auch längere Aufenthalte im Sattel äußerst erträglich.

An heißen Tagen wie heute scheint jedoch auch der luftgekühlte Vierzylinder nach Sauerstoff zu japsen, oder warum zieht der Vierer plötzlich zunehmend widerwillig und murrend, fängt sich wieder, um erneut ins Stottern zu verfallen? Etwa Spritmangel? Jetzt schon? Der relativ bescheidene Tankinhalt von 16,5 Litern scheint zur Neige zu gehen. Angesichts des einst gemessenen Testverbrauchs von 8,5 Litern/100 km ergibt sich tatsächlich eine bescheidene Reichweite. Also umschalten auf Reserve und im Schongang zur Tanke im nächsten Ort rollen, wer weiß, wie weit die Reserve reicht. Sprit fassen kann ohnehin nicht schaden, auch das wohlgeformte Spritfass der Laverda dürfte bald leer sein. Deren Dreizylinder ist ja schließlich auch kein Kostverächter, wie man munkelt.

Der Triple: Laverda 1000 3C

Beim Umstieg von der Z1 auf die Laverda ist ohnehin Schluss mit lustig. Im Vergleich zur harten 1000 3C mit der über den langen Tank gestreckten Sitzhaltung geht die Kawa praktisch als Tourer durch. Doch Fans der italienischen Marke und deren kompromissloser Bikes wissen das, und lieben diese Attitude: Motorräder für Männer - hart, aber ehrlich. Auf dem Mailänder Salon 1971 war das neue Dreizylinder-Bike als Laverda 1000 erstmals zu sehen, in Deutschland erst auf der IFMA 1972. Harrys Exemplar ist eine frühe 1000 3C von Ende 1973, also bereits mit Brembo-Doppelscheibenbremse anstelle der Trommelbremse der Erstausgabe.

Der erst kürzlich revidierte Motor stammt aus einer 1975er-Maschine, verfügt also bereits über den ab April 1974 verbauten Ölkühler, der angesichts der bescheidenen Ölmenge von nur 3,1 Litern dringend notwendig erscheint. Es ist nicht alles serienmäßig an Harrys Maschine und schon gar nicht original, doch welche Laverda war das je?

Es gab tatsächlich Lästermäuler, die behaupteten, dass in Breganze „verbaut wurde, was gerade verfügbar war“, nur weil kleine Verbesserungen einfach nahtlos und undokumentiert in die Produktion einflossen. In der Regel waren die Teile jedoch von hoher Qualität, wie etwa die Nippon Denso-Instrumente, Ceriani-Gabeln oder Bosch-Zündungen. Harrys 1000er stehen das Rücklicht und die Höckersitzbank der 750 SF sowie die Fußrasten der späteren Jota jedenfalls gut. Letztere ändern wenig an der recht sportlichen Sitzhaltung mit stark angewinkelten Beinen und langgestreckten Armen, die zum verstellbaren Sportlenker gereckt werden müssen. Im Stand und beim Rangieren fühlen sich die 243 Kilo der Laverda bleischwer an, der mächtige, hoch eingebaute Dreizylinder treibt den Schwerpunkt nach oben. Beim Fahren relativiert sich der Eindruck. Vorausgesetzt, sie fährt erst mal. Der Tag hatte nämlich mit Problemen begonnen und Wasser auf die Mühlen der Lästerer geschüttet: Schon beim dritten Durchfahren der ersten Fotokurve blieb die Laverda stehen. Bange Blicke, was ist los? Verschaltet, abgewürgt? Nicht Stefan. Der ist ein erfahrener alter Hase. Klarer Fall, der Defektteufel hat zugeschlagen.

Manch einer hatte es befürchtet, Pessimisten prophezeit. Sollte die gemeinsame Ausfahrt tatsächlich so früh scheitern? Italiener galten und gelten noch heute den Verfechtern deutscher Zuverlässigkeit oder japanischer Perfektion als die Diven unter den Zweirädern. Zickig, launisch, unberechenbar und teils abenteuerlich konstruiert. Bella macchina. Ja, wenn’s denn mal läuft. Halt, so schnell brechen wir nicht den Stab über die Laverda. Denn Schuld am Stillstand ist nur eine defekte Hauptsicherung, Ersatzsicherungen werden von der Tanke besorgt. Doch auch die nächste segnet sofort das Zeitliche. Massekontakt? Kurzschluss? Eine offensichtliche blanke Stelle ist nicht zu entdecken. Stefan erinnert sich, beim Wenden geblinkt und an den Schaltern herumgedrückt zu haben. Ist hier der Wurm drin? Also Stefan, Finger weg vom Blinker und sonstigen Schaltern. Und siehe da: Die Laverda hält durch, den ganzen restlichen Tag. Braves Ross.

Jetzt, am späten Nachmittag, also Fahrzeugwechsel. Den vorn links unterm Tank platzierten Choke brauchte der Triple nur heute Morgen, und auch nur kurz, doch eine kleine Warmlaufphase hatte man ihm gegönnt. Ein Dreh am Gas - das erwartete, typische Dreizylinder-Fauchen, das so herrlich nach luftgekühltem Porsche-Boxer klingt, will sich jedoch nicht einstellen. Auch nicht bei höheren Drehzahlen. Kann ja auch gar nicht, denn die frühen Laverda-1000er (bis 1982) weisen noch die 180-Grad-Kurbelwelle auf - der Hubzapfen des mittleren Zylinders arbeitet mit besagtem Versatz zu den beiden äußeren Zylindern. So richtig zuordnen lässt sich der Sound also auf Anhieb nicht, Passanten tippen eher auf einen großvolumigen Reihen-Twin, allerdings mit etwas runderem Lauf und nicht so recht dazu passendem hochfrequenten Singen. Gewaltig klingt es jedenfalls, dieses Monument von einem Motor.

Mit sanfter Gewalt wollen auch die Schieber der drei 32er-Dellorto-Vergaser geöffnet werden. Fühlt sich an, als hätte ein Spaßvogel ein Zehn-Kilo-Gewicht an den Gaszug gehängt. Zum Ausgleich verlangt auch die Kupplung ebenfalls nach einer kräftigen Pranke - auf der Laverda muss noch richtig gearbeitet werden. Zur Belohnung schiebt der Drilling bei gefühlvollem Gasaufziehen (wer aufreißt, erntet schon mal ein empörtes Patschen) mit der Macht an, die eines 1000er-Dreizylinders würdig ist. Trotz des relativ lang übersetzten ersten Ganges, der bis 80 km/h reicht, lässt sich die 3C bei wohldosiertem Umgang mit Gas und Kupplung stressfrei in Bewegung setzen, die Gänge rasten sicher und geschmeidig ein, sofern der Pilot sich Zeit lässt und sorgfältig schaltet. Die Abstufung weist einen deutlich zu großen Sprung zwischen zweitem und drittem Gang auf, den der kräftige Dreizylinder freilich galant überspielt. Geschaltet wird übrigens rechts, das Umdenken erfordert anfangs etwas Konzentration.

BMW R 90 S (1973-1976)

Preis 1973: 8510 Mark

Daten (Typ R 90 S)

Motor:

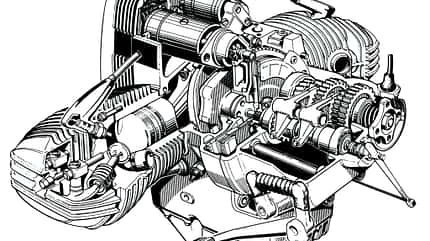

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder, über Stoßstangen und Kipphebel betätigt, Hubraum 898 cm³, Leistung 49 kW (67 PS) bei 7000/min, max. Drehmoment 76 Nm bei 5500/min

Kraftübertragung:

Einscheiben-Trockenkupplung, Fünfganggetriebe, Kardanantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Reifen 3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Schwenksättel, Trommelbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1465 mm, Gewicht vollgetankt 235 kg

Vmax:

198 km/h

Technik

Im Zuge des Leistungswettrüstens der Konkurrenz entschied man sich bei BMW, vor allem auf Bestreben des neuen Vorstandsmitglieds Bob Lutz, in Sachen Hubraum aufzustocken um höhere, dennoch standfeste Leistung zu erzielen. Der Boxer bot genügend Reserven für dickere Kolben, so wuchs die Bohrung (bei gleichem Hub) von 82 auf 90 mm, der Hubraum von 745 auf 898 cm³. Die Laufbuchsen der Zylinder des S-Modells erhielten eine Nikasil-Beschichtung. Die sieben PS Mehrleistung der S-Version gegenüber der Basis R 90/6 resultieren vor allem aus der höheren Verdichtung (9,5 statt 9,0 : 1) und der Verwendung großer 38er-Dellorto- anstelle der üblichen Bing-Vergaser. Allen /6er-Modellen gemeinsam kommt nicht nur das neue Fünfganggetriebe, sondern auch die um fünf Zentimeter längere Schwinge zugute, welche die Kardanreaktionen verringerte. Der längere Radstand ermöglichte zudem den Einbau einer größeren Batterie. Folgerichtig und sinnvoll erscheint so auch der Einbau einer stärkeren Lichtmaschine mit nun 280 statt 180 Watt Leistung, allein schon wegen der Verwendung eines H4-Scheinwerfers. Als fast 200 km/h schnelles Topmodell erhielt die S von Beginn an eine Doppelscheibenbremse vorn, ab 1975 mit gelochten Scheiben, um das Nassbremsverhalten zu verbessern. Die anfangs oft als zu weich kritisierte Gabel wurde im Laufe der Bauzeit gestrafft, sie erhielt ab Dezember 1974 Dämpfer mit härterer Druckstufe.

Checkpunkte

Bei der Besichtigung einer R 90 S gelten die üblichen Regeln: Motor- und Antriebsdichtungen checken. Ölnebel ist okay, tropft es bereits, ist baldiges Abdichten angesagt, also etwa alle 40 bis 50000 Kilometer. Ganz typisch ist hierbei ein defekter Wellendichtring, erkennbar am Tropfen aus dem Entlüftungsschlitz zwischen Motor und Getriebe. Wichtig ist auch zu klären, ob der Motor schon auf bleifreies Benzin umgerüstet wurde (neue Ventilsitze). Bei der Probefahrt sollte man auf Verschlucken oder Leistungslöcher achten, dies deutet auf nicht richtig arbeitende Beschleunigerpumpen hin. Stellt man Pendeln bei hohem Tempo fest, liegt dies meist an falscher Einstellung von Schwingen- und/oder Lenkkopflager. Erlischt die Batteriekontrolllampe auch bei höheren Drehzahlen nicht, hat vermutlich die Lichtmaschine vor den Vibrationen kapituliert.

Markt

Laut BMW wurden weltweit 17 455 Exemplare verkauft. Das Angebot an Gebrauchten hierzulande ist heute relativ mager - längst sind die meisten in festen Sammlerhänden. Bei rund 5000 Euro geht‘s los, gepflegte Exemplare werden kaum unter 7000, Top-Schätzchen mit über 10 000 Euro gehandelt.

Spezialisten

Siebenrock GmbH Telefon 0 7024/4688-10 www.siebenrock.com

Q-Tech Telefon 0 57 32/89 17 20 www.q-tech.de

Foren

www.boxer-forum.de

www.powerboxer.de

www.bmw-club.de

Historie

1976:

Nochmals vier Millimeter mehr Bohrung, 980 cm³ und 65, ab 1979 70 PS kennzeichnen die R 100 S. Statt Speichen- nun Gussräder und kantige statt runde Ventildeckel.

1980:

Die 70 PS starke R 100 CS bot zahlreiche Verbesserungen: verstärktes Motorgehäuse, modifizierter Ölkreislauf, elektronische Zündanlage, leichtgängigere Kupplung und bessere Bremsen.

Kawasaki 900 Z1 (1972-1976)

Preis 1973: 7200 Mark

Daten (Typ Z1F)

Motor:

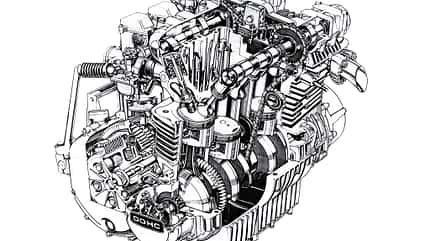

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, zwei Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt, Hubraum 903 cm³, Leistung 58 kW (79 PS) bei 8500/min, max. Drehmoment 81 Nm bei 6500/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Ø 36 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Reifen 3.25 H 19 vorn, 4.00 H 18 hinten, Scheibenbremse vorn, Ø 296 mm, Einkolben-Schwimmsattel, Trommelbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1490 mm, Gewicht vollgetankt 246 kg

Vmax:

211 km/h

Technik

Leistungsstark und standfest sollte er sein, der neue Vierzylinder-Viertakter mit der sechsfach rollengelagerten Kurbelwelle, der die gesamte Konkurrenz in den Schatten stellen sollte. Dohc, also zwei obenliegende Nockenwellen waren Pflicht, aber auch auf Wartungsfreundlichkeit legte man bei der Vorgabe für die Entwicklung Wert. Gut zugänglich sollte alles sein, ein Schmankerl stellte die Schmierung der Antriebskette dar: Von einem eigenen Öltank versorgt, spritzte eine kleine Pumpe das Öl auf die Kette. Ab 1975 erhielt die 900er als erstes Motorrad eine O-Ring-Kette. Dem enorm starken Motor waren Fahrwerk und Bremsen anfangs nur bedingt gewachsen: Die Einzelscheibe vorn bekam 1976 eine zweite zur Verstärkung, frühere Modelle lassen sich nachrüsten, die Halterung am rechten Gabelholm war bereits vorgesehen. Außerdem spendierte man dem nun Z 900 genannten Big Bike einen Rahmen mit von 1,8 auf 2,3 Millimetern erhöhter Wandstärke, was der Stabilität spürbar zugute kam. Mit der zu schwach gedämpften Gabel mussten sich die Fahrer meist abfinden, die überforderten Federbeine hinten wurden jedoch zumeist gegen Teile von Koni getauscht, was immerhin spürbare Besserung brachte. Für noch besseres Fahrverhalten sorgten dann die Änderungen, die mit der Einführung der Z 1000 1977 erfolgten. Beim Bremsen half nun auch eine wirksame Scheibe hinten mit, die geänderte Schwingenlagerung führte zu besserer Geradeauslaufstabilität. Der auf 1015 cm³ aufgebohrte Motor zieht vor allem im mittleren Drehzahlbereich deutlich besser durch.

Checkpunkte

Reihenweise durchgebrannte Glühbirnen, spröde gewordene Kabelbäume und oxidierte Steckverbindungen sind an der Tagesordnung und diesbezüglich sollte eine Z bei der Besichtigung unter die Lupe genommen werden. Regler und Gleichrichter sind ebenfalls Sorgenkinder - die Batterie wird bei Defekten dieser Art entweder gar nicht geladen oder zum Kochen gebracht. Genauer Betrachtung bedarf auch die Auspuffanlage, die sich als recht rostanfällig erweist. Ersatz ist schwer aufzutreiben und teuer. Ins Geld geht auch eine Motorrevision, deshalb Finger weg von Exemplaren mit im Leerlauf dumpf rumpelnden Motoren - die verpresste Kurbelwelle muss aufwendig und teuer zerlegt werden. Blauer Qualm aus dem Auspuff im Schiebebetrieb bzw. beim scharfen Beschleunigen deutet auf verschlissene,-undichte Ventilschäfte bzw. verschlissene Kolbenringe hin. Ein Ölverbrauch bis zu einem Liter auf 1000 Kilometer gilt als normal.

Markt

Die Nachfrage nach Z-Modellen steigt noch immer, Wertsteigerung scheint somit garantiert. Exemplare im Originalzustand (es sind auch viele verbastelte im Umlauf) kosten mindestens 4000 (fahrbereit), über 7000 (gut) bis deutlich über 10000 Euro (top).

Spezialisten

Classic Service Frank Bach Telefon 065 71/14 83 70 www.classicservice.de

Roland Lenden Telefon 061 71/5 54 11 www.lenden.de

Clubs & Foren

www.Z-Club-Germany.de

www.kawasaki-z-classiker.de

www.z-club-krefeld.de

Historie

1977:

Die größere Bohrung verhalf der Z 1000 zu 1015 cm³ und 85 PS. Sie bot ein stabileres Fahrwerk und eine Scheibenbremse hinten. Die vier Endtöpfe mussten einer 4-in-2-Anlage weichen.

1979:

Bei der Entwicklung der Z 1000 MK II mit nun 94 PS wurde großen Wert auf Handlichkeit gelegt (kurzer Radstand und Nachlauf). Die rundlichen Formen wichem einem kantigen Outfit.

Laverda 1000 3C (1973-1978)

Preis 1975: 9000 Mark

Daten (Typ 1000 3C)

Motor:

Luftgekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende Nockenwellen, zwei Ventile pro Zylinder, über Tassenstößel betätigt, Hubraum 981 cm³, Leistung 57 kW (78 PS) bei 7750/min, max. Drehmoment 75 Nm bei 7000/min

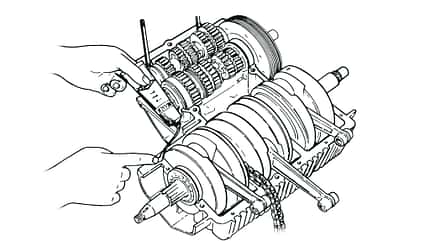

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Ø 38 mm, Zweiarmschwinge, zwei Federbeine, Reifen 3.50 V 18 vorn, 4.00 V 18 hinten, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 280 mm, Zweikolben-Festsättel, Trommelbremse hinten

Maße und Gewicht:

Radstand 1486 mm, Gewicht vollgetankt 243 kg

Vmax:

209 km/h

Technik

Bereits 1970 startete Laverda die Entwicklung eines Dreizylinders mit 1000 cm³. Den naheliegenden Gedanken, an den bereits vorhandenen ohc-Zweizylinder einen dritten anzudocken, verwarf man in Breganze zum Glück. Sonst wäre der herrliche, neu konstruierte Drilling mit zwei Nockenwellen und über Tassenstößel betätigten Ventilen womöglich nie entstanden. Mit wälzgelagerter Kurbelwelle, Dreifachkette im Primärtrieb und großflächigen Kühlrippen, welche die Geräuschkulisse noch verstärkten, war der Triple kein Leisetreter. Da half auch die notwendige Drei-in-Eins-in-Zwei-Auspuffanlage nur wenig. Der eigenwillige Sound des Motors war auf die ungewöhnliche Lösung, den Kurbelzapfen des mittleren Zylinders um 180 Grad zu versetzen, zurückzuführen. Freie Massenmomente sollten so eliminiert werden. Die sonst übliche 120-Grad-Kröpfung nebst der daraus resultierenden Zündfolge, die für den bekannt fauchenden Dreizylindersound sorgen, führte Laverda erst mit der Jota von 1982 ein. Schon ab Mitte 1973, nachdem nur wenige Modelle mit Trommelbremse vorn ausgeliefert worden waren, spendierte man der 1000er eine Brembo-Doppelscheibe vorn, die erstaunlich wirksame Trommelbremse hinten blieb zunächst. Was auch blieb, waren das harte Fahrwerk mit der schlecht ansprechenden Ceriani-Gabel und den Federbeinen hinten, die meist zügig durch Konis ersetzt wurden. Der Motor an sich gilt als haltbar, achtet man sorgsam auf den Ölvorrat und häufigen Wechsel der drei Liter. Die wenigen, nicht selbst gefertigten Teile, wie Armaturen oder vor allem Elektrik, machten dafür häufig Probleme. Lichtmaschinenleistung (anfangs 140, dann 150, später 180 bzw. 210 Watt), Batteriekapazität und Zündanlage harmonierten ab Werk leider gar nicht, weswegen hier meist zuerst nachgebessert wurde. Der Umbau auf eine Kennfeld-Zündanlage empfiehlt sich unbedingt.

Checkpunkte

Für den an sich soliden, durchaus 100 000 Kilometer haltenden Drilling ist es lebenswichtig, den Ölstand penibel zu kontrollieren und den Vorrat alle 3000 Kilometer zu wechseln, da der Motor keinen Ölfilter besitzt, sondern lediglich ein grobmaschiges Metallsieb. Dauervollgas-Freunde riskieren einen gerissenen, weil überhitzten Zylinderkopf, denn die 32er-Vergaser lassen das Gemisch über 7000/min abmagern. Ersatz ist lieferbar, aber teuer. Ein durchrutschender E-Starter oder Probleme beim Startvorgang können auf einen defekten Anlasserfreilauf deuten - ein neuralgischer Punkt. Hauptaugenmerk gilt der Elektrik: Deuten Lackschäden durch Säure am Rahmen/Batteriekasten auf eine übergekochte Batterie hin? Wurde bereits auf die sinnvolle digitale Zündung umgerüstet? Hier gilt es, den Vorbesitzer zu löchern, welche Probleme bereits aufgetreten sind. Anders als bei anderen Bikes geht bei einer Laverda sinnvolle Umrüstung oft vor Originalität.

Markt

Kaum jemand weiß über die genaue Zahl der gebauten Modelle Bescheid, Experten schätzen die Stückzahl aller Dreizylinder (inkl. 120-Grad-Modelle und 1200er) auf etwa 7000 Exemplare. Und kaum eine gebrauchte 1000er gleicht der anderen. Bastelbuden gibt es ab 4000, gute Angebote ab etwa 7000 Euro, Top-Exemplare kosten auch mal fünfstellige Beträge.

Spezialisten

Orange Cycle Team Telefon 0 22 51/97 07 52 www.octeam.de

Moto Witt GmbH Telefon 0 22 32/94 56 90 www.motowitt.de

Laverda Paradies Telefon 0 75 31/6 11 98 www.laverda-paradies.de

Clubs & foren

www.laverda-gemeinschaft-deutschland.de

www.laverda-register.de

Historie

1976:

Von 1976 bis 1981 gab es die 1000er mit dem Beinamen Jota (ein spanischer Tanz im ¾-Takt), ab 1980 (siehe Bild) mit eigenwilliger Halbschale und gelochten Bremsscheiben.

1982:

Die 120-Grad-Kurbelwelle hielt Einzug. Der Motor leistete in der RGS 1000 nun 83 PS, der modifizierte Rahmen und die neue Schwinge verlängerten den Radstand auf satte 1520 mm.