Die Grundidee der John Player Norton

Keine Frage, die John Player Norton (JPN) ist weit mehr als nur eine Randnotiz in der Geschichte von Englands traditionsreichster Rennsport-Marke. Nicht nur, weil Norton vor 40 Jahren mit dieser ungewöhnlichen Maschine für einen kurzen Moment den leistungsstärkeren japanischen Zweitaktern trotzen konnte. Sondern damit auch ein Bike auf die Räder stellte, dessen ausgefeiltes und avantgardistisches Monocoque-Fahrgestell alles in den Schatten stellte, was die Motorradwelt bis dahin gesehen hatte. Aufsehen erregte das Projekt zudem, weil es das erste im MotorradRennsport war, das komplett von einem Zigaretten-Sponsor gefördert wurde.

Selbst nach heutigen Maßstäben wäre die Monocoque-Norton ein herausragender Entwurf. Damals, unübersehbar beeinflusst von Großbritanniens Formel-1-Vorherrschaft in den frühen 1970er-Jahren mit Herstellern wie Lotus, Tyrell, Cooper, Brabham, BRM und Lola, war sie eigentlich ein Anachronismus auf zwei Rädern. Denn in dem bahnbrechenden Fahrgestell werkelte noch immer dieser archaische, luftgekühlte Stoßstangen-Paralleltwin, dessen Konstruktion bis in die 1940er-Jahre zurückreicht. Von der Monocoque-JPN wurden nur drei Exemplare gebaut (plus einem vierten Prototypen-Chassis), und diese auch nur für die Saison 1973. Der unerwartete TT-Sieg mit Peter Williams beim Formula 750-Rennen auf der Isle of Man machte sie jedoch zur Legende, die bis heute als Gradmesser für moderne Rennmotorräder gilt.

Die Geschichte der John Player Norton begann 1971 und ist untrennbar mit Peter Williams verbunden. Der betätigte sich neben seinem Job als Entwicklungsingenieur bei Norton auch als erfolgreicher Grand Prix-Pilot. Norton-Boss Dennis Poore gab Williams den Bau eines Prototypen mit dem 750er-Commando-Triebwerk in Auftrag. Poore war überzeugt, dass der altehrwürdige ohv-Langhuber in der neuen Formula 750-Klasse etwas reißen könnte, zumal dort bereits die Firmenverwandtschaft von BSA/Triumph Siege eingefahren hatte. So übernahm die in Thruxton beheimatete Rennabteilung von Norton-Villiers die Entwicklung der Rennmaschine, die neben Williams vom frischgebackenen 250er-Weltmeister Phil Read gefahren werden sollte. Als Team-Manager konnte außerdem der frühere Suzuki-Werksfahrer Frank Perris gewonnen werden.

Die entscheidende Geburtshilfe für das John Player Norton-Team leistete, jedoch Dennis Poore, dem es als ehemaligem Autorennfahrer gelang, seine Kontakte in die Rennszene zu nutzen und Imperial Tobacco dieses Projekt schmackhaft zu machen. Der Tabakhersteller hatte 1968 mit der Marke „Gold Leaf“ auf den Formel 1-Rennwagen von Lotus das Zigarettensponsoring im Rennsport salonfähig gemacht. Und sollte mit der Marke John Player nun auch bei den Motorrädern als Sponsor des Norton-Rennstalls zum Vorreiter werden.

Eingekleidet im damals blau-weißen John Player-Livree wirkten die 750er-Maschinen der Saison 1972 kompakter als viele 500er-Einzylinder. Ein Resultat unzähliger Windkanalversuche von Peter Williams, der mit der einteiligen Tank-Sitzbankverkleidung eine sehr niedrig bauende, kompakte Rennmaschine auf die Räder stellte. Mit ihr schaffte Phil Read im Training zum 200-Meilen-Rennen von Daytona eine Spitze von knapp über 155 Meilen (rund 250 km/h). Im Rennen gelang ihm ein vierter Rang.

Ein vielversprechender Auftakt der 1972er-Saison, die jedoch wegen immer wiederkehrender Probleme mit der Kraftübertragung einen durchwachsenen Verlauf nahm. Beim Formula 750-TT-Rennen musste Williams deswegen aufgeben - an zweiter Stelle liegend. Dank intensiver Weiterentwicklung konnten in der zweiten Saisonhälfte jedoch einige Siege eingefahren werden, insbesondere bei kürzeren Rennen, die das Getriebe weniger belasteten. Somit wurde das erste Jahr der John Player -Norton am Ende doch noch zu einem halbwegs erfolgreichen.

Peter Williams wusste allerdings genau, wie sich die Resultate für 1973 verbessern lassen würden. Und zwar mit einem Monocoque-Rahmen, der die guten Ansätze des 1972er-Modells - geringe Stirnfläche, strömungsgünstige Verkleidung - mit einem niedrigeren Schwerpunkt für leichtes Handling und einem verringerten Trägheitsmoment dank der Zentralisierung der Massen kombinierte.

Alles Faktoren, die heute zum Grundprinzip einer GP-Rennmaschine gehören. Vor 40 Jahren waren Williams und das JPN-Team jedoch die Ersten, die diesen Weg bei einem Rennmotorrad beschritten. „Nach dem zugegebenermaßen kompromissbehafteten 1972er-Bike hatten wir 1973 die Chance, alles richtig zu machen“, erinnert sich Peter Williams. „Wir bauten ein wirklich kleines Motorrad, dessen Chassis den Fahrer um den Motor versammelte, die Tanks für Öl- und Benzin integrierte und eine exzellente Steifigkeit bot. Und das, obwohl wir die von den Serienmotorrädern bekannte Isolastic-Motoraufhängung aus werbetaktischen Gründen übernehmen mussten.“

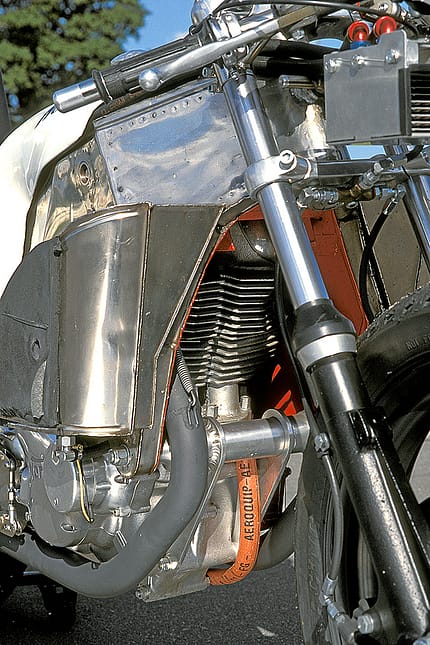

Das Monocoque-Chassis mit Airbox

Besonderes Merkmal der Norton waren die beiden tief nach unten gezogenen, geschlossenen Rahmenprofile um den Motor, die nicht nur eine verwindungssteife Verbindung von Lenkkopf und Schwingenachse ermöglichten, sondern auch der Luftführung dienten. Hinter dem Briefkastenschlitz in der Verkleidungsnase teilte eine horizontale Metallplatte den Luftstrom. Der untere kühlte den Motor, der obere führte über die Ventildeckel zu den Vergasern und dem unterm Sitz angebrachten Ölkühler, um letztlich über die hinteren Schlitze des Sitzhöckers zu entweichen.

Dabei bildete die einteilige Tank-Sitzbankverkleidung zusammen mit dem Chassis so etwas wie eine primitive Staudruck-Airbox. Wohl ein Grund, weshalb die eher untermotorisierte Maschine - Williams beziffert die Leistung am Hinterrad auf etwa 67 PS bei 7200 Touren - so eine erstaunliche Höchstgeschwindigkeit erreichte. Im Vergleich zum Vorjahresmodell positionierte Williams den Motor im Monocoque für eine bessere Traktion 25 Millimeter weiter hinten, Bremsscheiben mit einem verringerten Durchmesser und spezielle Magnesium-Gussfelgen verringerten zudem die ungefederten Massen.

Mit ihrem unglaublich kompakten Aufbau erreichte die Monocoque-JPN einen sehr günstigen Cw-Wert von 0,39. „Entscheidend dafür war, dass wir die Luftströmung über dem Rücken des Piloten beruhigen konnten“, so Williams. „Das gelang mir mit einer relativ ausladenden Verkleidung, die sowohl den Lenker komplett überdeckte als auch die Schultern des lang liegenden Fahrers. Ebenso wichtig waren die Gestaltung von Sitz und hinterer Verkleidung. Auf den Cw-Wert war ich mächtig stolz - und, um ehrlich zu sein, bin ich es immer noch!“

Im Vergleich zum hohen Aufwand mit den unzähligen Windkanalversuchen hielten sich die Modifikationen am gummigelagerten Triebwerk in Grenzen. Eine höhere Verdichtung, Alu-Pleuel an einer einteiligen Kurbelwelle, geänderte Steuerzeiten, Stahl-Stoßstangen und 33er-Amal-Vergaser genügten für 76 PS an der Kurbelwelle. Entscheidend waren jedoch die Verbesserungen an der Kraftübertragung des 1973er-Triebwerks mit einem zusätzlichen Lager im Primärtrieb. Außerdem wurde durch eine Übersetzungsänderung die Drehzahl des Getriebes um 25 Prozent erhöht und eine kleinere Kupplung verbaut, wodurch die Drehmomentspitzen an den Zahnflanken der Getrieberäder verringert werden konnten, die zusätzlich verstärkt wurden.

Weitere Komponenten und Antrieb

Letztlich wanderte der Ruckdämpfer des Primärtriebs an die Kurbelwelle, was ein kompakteres und steiferes Gehäuse ermöglichte. Diese Verbesserungen brachten einen durchschlagenden Erfolg, Getriebeprobleme waren danach passé.

Nach den ersten Tests in Thruxton Ende 1972 schlug Williams noch einige Änderungen vor, die in die drei Rennmotorräder auch einflossen. Deren Monocoque bestand nun aus leichterem und dünnerem Edelstahl, wog 16,8 Kilogramm. Was im ersten Moment viel erscheint, relativiert sich aber, wenn man berücksichtigt, dass darin die Tanks für 24 Liter Sprit und, im hinteren Rahmenteil, 3,8 Liter Öl für das Trockensumpf-Triebwerk enthalten sind. Dadurch gelang es Williams, genau so viel Sprit zu bunkern wie beim neun Kilogramm schwereren Vorjahresmodell, den Schwerpunkt des trocken 159 Kilogramm wiegenden Monocoque-Renners aber deutlich abzusenken.

„Dadurch brauchst du deutlich weniger Kraft für Richtungsänderungen, zudem verringert sich die Instabilität in schnellen, welligen Kurven“, so Williams. „Das Bike ließ sich ganz einfach hin und her werfen, darüber hinaus hielt sich das Nicken in engen Grenzen. Mit der Monocoque-JPN konnte ich ab dem Scheitelpunkt im kontrollierten Drift über beide Räder jede schnellere Kurve nehmen. Eine wirklich wunderbare, kleine Maschine.“ Bester Beweis: Der britische Lauf der 750er-Serie in Silverstone im August 1973, als Williams mit seiner motorisch unterlegenen JPN die Führung gegen all die japanischen Werks-Zweitakter einschließlich der Suzukis von Sheene und Smart sowie der Kawasaki von Yvon DuHamel behauptete, indem er im meisterhaften Drift über Vorder- und Hinterrad durch die ultraschnellen Kurven wie Abbey und Woodcote zog. Meter um Meter vergrößerte er der Vorsprung, ein nie für möglich gehaltener Sieg lag in Reichweite. Doch nachdem Williams sogar Jaarno Saarinens Rundenrekord eingestellt hatte, strandete er in der vorletzten Runde mit leerem Tank - das Team hatte sich verkalkuliert! Eine bittere Enttäuschung, denn das Rennen gilt bis heute als das beste von Williams auf der John Player Norton.

Dabei hatten die rot-blau gestreiften Maschinen unter ihrem Erbauer und seinem Teamkollegen Dave Croxford bereits zuvor die Erfolge eingefahren, die sich Team und Sponsor erhofft hatten. Nach einem vermurksten Auftakt in Daytona wegen Problemen bei der Spritzufuhr gewann Williams drei von sechs Rennen der Easter Atlantic Match Races, sammelte mit vier schnellsten Rennrunden gegen die viel stärkeren Zweitakter aus Japan und das vierköpfige Werksteam von Harley-Davidson am Ende die meisten Punkte. Nach einem weiteren Erfolg in Cadwell Park und einem Ausritt beim Imola 200 ging es dann auf die Isle of Man, wo Williams auf der JPN endlich der TT-Sieg vor Teamkollege Mick Grant gelang, den er schon so lange verdient hatte. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 169,70 km/h hielt er im 750er-TT-Rennen die Werks-Suzuki von Jack Findlay ebenso in Schach wie die stärkeren Dreizylinder von Triumph/BSA, markierte zudem mit 172,60 km/h eine neue Rekordrunde, die ihn zum zweitschnellsten Mann auf dem TT-Kurs machte - und das mit einem getunten Stoßstangen-Serienmotor!

Dennoch wurde die avantgardistische Maschine nach nur einer erfolgreichen Saison ausrangiert. Eine politische Entscheidung des Teams, die Peter Williams noch heute schmerzt: „Dabei war viel Missgunst im Spiel. Es hatte einige Leute verärgert, dass die Monocoque-JPN in der Öffentlichkeit zu sehr als mein ganz persönliches Projekt angesehen wurde, selbst wenn ich es im Auftrag des Teams erdacht, mitentwickelt und gefahren habe.“

Peter Wiliams - GP-Pilot und Ingenieur

Peter Williams war ein echter Patriot. Während seiner zehnjährigen Rennkarriere, die er 1974 nach einem furchtbaren Unfall in Oulton Park beendete, fuhr er fast ausschließlich britische Bikes. Er galt als begnadeter Fahrer, seinen größten Erfolg errang er jedoch auf einer MZ, wo er während seiner kurzen Liaison mit dem ostdeutschen Werksteam 1971 deren letzten Grand Prix-Sieg überhaupt einfuhr.

Peter ist der Sohn des legendären Konstrukteurs Jack Williams, der in seiner Zeit als Chefingenieur der Rennabteilung von AMC die Matchless G50 schuf. Ende der 1960er-Jahre hatte sich Peter einen exzellenten Ruf als Fahrer und Ingenieur erarbeitet. Nach seiner Ausbildung zum Ingenieur heuerte er bei Ford an, wo er sich mit den immer ausgefeilteren Rennwagenkonstruktionen Mitte der 60er-Jahre vertraut machen konnte. Auf den Rennstrecken hatte Peter mit seinen unterlegenen AJS- und Matchless-Rennern zwar keine Chance gegen Agostini und die Dreizylinder-MV. Technisch war Williams aber immer ein Vorreiter. Schon 1967 konstruierte er Gussfelgen aus einer Magnesiumlegierung, auf die er dann später schlauchlose Reifen aufzog. Auch zählte er zu den Ersten, die Scheibenbremsen und einen Integralhelm nutzten.

Sein fahrerisches Können bewies er mit nicht weniger als sechs zweiten Plätzen hinter Agostini bei den TT-Rennen auf der Isle of Man und Podestplatzierungen auf klassischen GP-Rennstrecken wie Assen, Monza, Hockenheim und Dundrod. Für die Saison 1968 wollte ihn Mike Hailwood als Teamkollegen bei Honda, doch dann stiegen die Japaner überraschend aus dem GP-Sport aus. Das Angebot, die neue 500er von Read-Weslake zu pilotieren, lehnte Williams ab, ging stattdessen zu Nortons Werks-Rennteam.

In enger Abstimmung mit AMC-Boss Dennis Poore schmiedete Williams an einer neuen Karriere als erfolgreicher Big Bike-Pilot mit dem neuen Commando-Production-Racer, konstruierte 1971 zudem einen Prototypen mit 750er-Motor, mit dem er Poore vom Potenzial des Renn- sports als Verkaufsargument für die Marke Norton überzeugen konnte. Das führte schließlich zur Gründung des John Player Norton-Teams und zum Bau zweier markanter Rennmaschinen. Zunächst war es 1972 die Variante mit einteiliger Tank-Sitzbank-Verkleidung, im Jahr darauf dann der unverwechselbare Monocoque-Renner, beide konstruiert und pilotiert von Williams, der mit ihnen endlich den verdienten Erfolg errang. Beim TT-Sieg 1973 offenbarte sich dessen einzigartiges Talent der ganzen Welt. Es war Williams´ avantgardistisches Bike, mit dem es ihm gelang, die eigenen, hoch gesteckten Ziele zu erreichen - als Fahrer, aber auch als Ingenieur.