"Existieren heißt, Ahnen zu haben", sagt ein Sprichwort aus Kamerun. Nun, nicht nur deswegen sind Harley-Davidson Electra Glide, Honda Gold Wing und Yamaha Vmax sehr lebendige Wesen. Sie blicken auf beeindruckende 50, 40 und 30 Jahre Geschichte zurück.

Für MOTORRAD ist eine so lange, durchgehende Historie ein guter Grund zur Gratulation. Herzlichen Glückwunsch! Hier treffen Kult, Charakter und Charisma aufeinander, gehen Marke, unverwechselbarer Motor und Mythos eine feste Verbindung ein. Bei Motorrädern, die ihren Weg gefahren sind.

Vergleich von Tradition und Anspruch

Die runden Jubiläen sind Anlass für eine Spurensuche, eine Gegenüberstellung, einen Vergleich von Tradition und Anspruch: Wie viel atmen die aktuellen Maschinen noch vom Geist der Urversionen? Stehen sie noch für die gleiche Grundphilosophie? Denn nach für die Motorradwelt so langen Zeiträumen kann ja rückblickend eine ganz andere Richtung eingeschlagen worden sein. Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß, wohin er geht. Was ist das Erbe, was die DNA dieser drei Typen? Denn „Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche“, sagt ein geflügeltes Wort.

Dies gilt auch für die hier vereinten Motorräder mit Geschichte und all die Geschichten mit Motorrädern, die Hunderttausende, ja vermutlich Millionen Menschen rund um den Erdball mit ihnen erlebt haben. Harley-Davidson Electra Glide, Honda Gold Wing und Yamaha Vmax brachten in zusammen 120 Jahren eine Menge Bewegung mit sich – mechanisch wie emotional. Aber jetzt trifft erst einmal Klassik auf Moderne, knistern Kühlrippen, hüpfen Herzen, bei diesen sechs Glanzstücken. Denn heute ist das Gestern von morgen.

Harley-Davidson Electra Glide - 50 Jahre!

Schon der Name ist Legende: Electra Glide. So amerikanisch und klangvoll wie Corvette, Cheeseburger und Coca-Cola. Ein seit 50 Jahren elektrisierendes Motorrad, eines, das Sehnsüchte weckt. Nur, eine komplette Neukonstruktion war sie nicht: 1949 war die Hydra Glide die erste Harley mit hydraulischer Telegabel. 1958 wurde sie samt Starrrahmen von der Duo Glide mit zwei hydraulisch gedämpften Federbeinen abgelöst. Welche dann 1965 zur Harley-Davidson Electra Glide avancierte, aufgewertet durch den Elektrostarter, zusätzlich zum Kickstarter. Nun konnte jeder den mächtigen V2-Motor zum Leben erwecken.

So wurde die Electra Glide Harleys erstes Motorrad mit Zwölf-Volt-Bordnetz und riesiger, dick verblendeter 32-Ah-Batterie. Gleichzeitig war die Harley-Davidson Electra Glide die letzte Harley mit Panhead-V2, benannt nach seinen markanten, glattflächigen Zylinderkopfdeckeln – wie umgedrehte Pfannen. Unser 1965er-Exemplar, angeliefert von Harley-Davidson Hamburg Nord (vielen Dank, Jungs!), trug einen damals bereits 17 Jahre alten V2 auf, der 1948 unbescheiden als modernster Motorradmotor weltweit präsentiert wurde! 1206 cm³, Aluminiumköpfe und hydraulischer Ventilspielausgleich waren ehemals State of the Art, Spitzentechnologie.

Historische Electra Glide wirkt schlichter

Betörend clean wirkt dieses Big Bike von einst. Ist die üppige Ultra Limited daneben wirklich der Ururenkel? Nun, Harley behielt die vertrauten Formen vieler Baugruppen von einst durch alle seitherigen Modellwechsel bei. Wie den Zuschnitt der typischen Blechkotflügel, die wuchtigen Verhüllungen der Gabelstandrohre, die parallelogrammförmigen, schmalen GFK-Koffer (serienmäßig weiß, nicht schwarz), Trittbretter oder den fetten Kasten für den Primärtrieb an der linken Motorseite. Doch obwohl sie den grundsätzlichen Stil vorgab, wirkt die historische Harley-Davidson Electra Glide schlichter.

Ein großvolumiger V2-Motor, eine riesige Lampe und zwei Ballonreifen auf Drahtspeichenrädern, so einfach war das Grundrezept. Dieses Hamburger Zierstück – es stand viele Jahre – wurde extra für diesen Termin aus dem Dornröschenschlaf geholt, betört durch das, was nicht daran ist: Keine typischen Zusatzscheinwerfer links und rechts mit darunter montierten Blinkern (sind nachträglich gestrippt), keine Scheibe, nicht einmal der dick gepolsterte, gefederte Doppelsitz „Super Deluxe Buddy Seat“ ist an Bord. Ein frei schwebender, aber ergonomisch perfekt zugeschnittener Solo-Schwingsattel tut es auch. Dabei erfüllte Harley-Davidson schon vor 50 Jahren Sonderwünsche ab Werk, mit reichlich Chrome-parts bis hin zum Zigarettenanzünder!

Be a man, ride a Pan!

Zündung an, per Drehschalter auf der verchromten Tankkonsole – sie war schon in den 50er-Jahren Standard bei Harley-Tourern. Den Benzinhahn aus Messing vorne links auf den zwei getrennten Tankhälften öffnen, Knöpfchen drücken – nichts. Der Anlasserfreilauf dreht durch. Also doch kicken, oberen Totpunkt suchen, mit Schmackes treten, etwas Gas geben dabei, dem Zylinderduo per Single-Vergaser Hochoktaniges einflößen. Und so die altehrwürdige Lady mit sanfter Gewalt reanimieren. Sie schwitzt Benzin hier, Öl dort. Altersinkontinenz. Trotzdem, es funktioniert, sie kommt. Die Harley-Davidson Electra Glide läuft! Und wie. Die Erde bebt, der Luftfilter röchelt, der Motor sprotzelt, das Fishtail-Endstück des 2-in-1-Auspuffs bläst Sturm. Akustisch viel Rabatz! Gezielte Gasstöße halten den V2 am Leben.

Dies ist noch eine Verbrennungskraftmaschine von altem Schrot und Korn. Du bist eher Maschinist als Fahrer, hast alle Hände voll zu tun. „Be a man, ride a Pan!“ Jetzt keinen Fehler machen beim Aufsteigen. Der geschwungene Lenker der Harley-Davidson Electra Glide liegt klasse zur Hand, und der fröhlich federnde Sattel ist wirklich bequem. Sehr entspannt und doch kompakt das Ganze, nah am Geschehen. Unter dir wütet es wie ein wildes Tier im Käfig. Du ziehst am Kupplungshebel, puh, geht das schwer. Am linken unteren Rahmenunterzug sitzt die „Mouse Trap“, Mausefalle. Dieser Ausrückmechanismus für die Kupplung kam mit der ersten Serien-Fußschaltung für Big Twins (es gab die letzten Panheads wahlweise noch mit Handschaltung und Fußkupplung!). Weniger Kraftaufwand war wohl nicht gewollt.

Einmal Knopf drücken, und der Einspritzer ist da

Sanft rückt der erste Gang ein. Er liegt bei diesem Exemplar oben, die anderen Gänge sind unten. Die Sechs-Zentner-Fuhre setzt sich in Bewegung, ja, sie fährt! Der alte Motor läuft archaisch, metallisch. Aber mechanisch top: Die insgesamt vier Stoßstangen und Ventile tickern leise. Das hat Seele und sogar richtig Bums für jene Zeit. Du jauchzt vor Glück, inhalierst jeden einzelnen Meter, möchtest die Welt umarmen. Das ist schon ein großes Gefühl. Motto: möglichst viel Erlebnis pro Kilometer, in jeder Hinsicht. Die Harley-Davidson Electra Glide fährt passabel auf ihren PKW-Reifen, was Profilierung und Formate meint. Sie liegt für ihre Epoche in Kurven sogar sehr stabil. Dagegen wirkt der aktuelle 1700er fast unspektakulär. Einmal Knopf drücken, und der Einspritzer ist da, kawumm, läuft sanfter, säuselnder.

Nur im Leerlauf schüttelt sich das große, cleane V2-Herz, stampft vor und zurück, rüttelt an seiner vibrationsmindernden Gummilagerung. Klonk! Rustikaler als vor 50 Jahren wirkt das Getriebe der Harley-Davidson Electra Glide, untermalt jedes Schalten lautstark. Und hält mal eben sechs Gänge vor. Easy lässt sich die hydraulische Kupplung ziehen, prima dosieren. Seit Ende 2013 umspült ein kühlender Wassermantel die heißen Auslassventile. Die zugehörigen Wasserkühler sind geschickt in den Beinschilden versteckt. „Twin-Cooled“ nennt Harley diese Kombination aus Luft- und Wasserkühlung. Stilbruch an einer Ikone? Technisch sinnvoll. Weich und elastisch hängt der zahnriemengetriebene Gleiter am E-Gas – die alte hat noch Duplex-Kette und Kabel, logisch. Der moderne Langhuber (111,1 Millimeter Hub) mit Stoßstangen schiebt sanft, aber bestimmt an.

Ein Statement auf Rädern

Oberhalb von 3000 Touren öffnet die Klappe im rechten Auspuff, dem mit mehr Durchlass. Nun wird der Sound fülliger, bassiger. Das Ansaugschnorcheln ist eh tieffrequent. Er hat was, dieser zweirädrige Straßenkreuzer, ist jenseits von Schritttempo gut zu händeln. Er braucht Auslauf vor dem Vorderrad, sucht leere Straßen, fühlt sich in den USA noch besser an. Aber auch auf vollen deutschen Straßen ist das große Show. Vor 50 Jahren hätte niemand geglaubt, dass die Ami-Marke bei Neuverkäufen in Deutschland mal auf dem dritten Platz liegen würde. Eine Harley bleibt ein Bekenntnis zum Anderssein, ein Statement auf Rädern, egal wie viele andere eine fahren.

Seit 1969 ist die ausladende Batwing-Verkleidung stilprägend; 2013 wurde sie überarbeitet. Nun reguliert eine verriegelbare Klappe die Luftzufuhr des modernen Tourers mit der klassischen Silhouette. Was hat dieser 421 Kilo schwere „Fulldresser“ par excellence nicht alles an Bord? Bläulich taghell strahlende LED-Scheinwerfer, riesengroßes Tourpak-Topcase, Sturzbügelpakete, Ohrensessel für den Sozius, klangstarke 50-Watt-Lautsprecher vorn und hinten für Stereo-Surround, 6,5-Zoll-Touchscreen inklusive Top-Navi, ipod/USB-Anschluss … USB? Früher gab’s nur USA.

Bremsen? Welche Bremsen?

Auf beiden Harleys zieht die Landschaft im Breitwandformat vorbei. Doch „Unterhaltungsprogramm“ betonen sie verschieden. Einst wie jetzt gilt: Alle Wege führen nach Chrom. Funkelnd bleibt die wertig verarbeitete neue zu 30.000 Euro der Linie treu. Es ist so weit, man muss eine Harley für ihre Bremskraft loben. Die neue verzögert ab Tempo 40 elektronisch geregelt im Verbund vorn/hinten. Bremsen? Welche Bremsen? Kennt die alte Harley-Davidson Electra Glide nicht.

Die nahezu wirkungslose vordere Halbnabentrommel der Harley-Davidson Electra Glide ist trotz hydraulisch betätigter Trommel hinten etwas für Leute, die an Wiedergeburt glauben. Schon Heranrollen an eine Kreuzung bedeutet eine echte Herausforderung. Seien wir milde: Die Panhead-Electra Glide, eine von nur 6930 gebauten, hatte es schwer genug. Schon 1966, nach nur einem Jahr, kam die Early Shovel, mit schaufelförmigen Zylinderköpfen. Da bleibt die aktuelle E-Glide sicher länger Harleys Top-Tourer.

Technische Daten Harley-Davidson Electra Glide

Harley-Davidson Electra Glide (Panhead, 1965)

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45-Grad-V-Motor; eine untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder; Bohrung x Hub 87,3 mm x 100,8 mm; 1207 cm³; 44 kW (60 PS) bei 5400/min; 88 Nm bei 3500/min; Verdichtung 8,0:1, Linkert-Vergaser 1 x Ø 38 mm; Vierganggetriebe, Mehrscheiben- Ölbadkupplung; Kette; Doppelschleifenrohrrahmen aus Stahl; Telegabel, Ø 41 mm; Zweiarmschwinge aus Stahl; zwei direkt angelenkte Federbeine; Trommelbremse vorn, Ø 200 mm; hydraulisch betätigte Trommelbremse hinten, Ø 200 mm; Reifen 5.00 x 16, 5.00 x 16; Drahtspeichenräder aus Stahl; Radstand 1562 mm; Länge 2,33 Meter; Sitzhöhe 760 mm; Gewicht vollgetankt 315 kg; Tankinhalt 18,9 Liter; Preis (1965) 1595 US-Dollar (das wären heute etwa 14.000 US-Dollar)

Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2015)

Wasser-/Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt- 45-Grad-V-Motor; zwei untenliegende Nockenwellen, zwei Ventile pro Zylinder; Bohrung x Hub 98,4 mm x 111,1 mm; 1690 cm³; 64 kW (87 PS) bei 5100/min; 138 Nm bei 3750/min; Verdichtung 10,0:1, Einspritzung 2 x Ø 46 mm; Sechsganggetriebe, Mehrscheiben-Ölbadkupplung; Zahnriemen; Doppelschleifenrohrrahmen aus Stahl; Telegabel, Ø 49 mm; Zweiarmschwinge aus Stahl; zwei direkt angelenkte Federbeine; Doppelscheibenbremse vorn, Ø 300 mm; Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 300 mm; Vierkolben-Festsattel; Reifen 130/80 B 17, 180/65 B 16; Alu-Gussräder; Radstand 1625 mm; Länge 2,47 Meter; Lenkkopfwinkel 64 Grad; Nachlauf 170 mm; Federweg vorn/hinten 117/76 mm; Sitzhöhe 760 mm; Gewicht vollgetankt 412 kg; Tankinhalt 22,7 Liter; Preis ab 29.045 Euro

Die Fakten:

• Hubraum: plus 40 Prozent

• Leistung: plus 45 Prozent

• Drehmoment: plus 56 Prozent

• Gewicht: plus 30 Prozent

Mythos mit Tradition: Seit 106 Jahren baut Harley-Davidson durchgehend V2-Maschinen. Im Jahr 1909 entstanden 27 Exemplare des Modells 5D. Bereits der erste V-Twin, konstruiert von William Harley, gab den typischen 45-Grad-Zylinderwinkel vor. Der elektrische Anlasser der Harley-Davidson Electra Glide war 1965 ein Erbstück, das dreirädrige Servi-Car erhielt ihn bereits 1964 – es wurde als langlebigstes Modell von Harley-Davidson mit viel Modellpflege von 1932 bis 1973 gebaut. Die Literatur zu Harley ist inflationär. Passend zum 50. Geburtstag hat das Autorentrio Haarschneider, Heil und Christmann in der HD-Buchreihe des Huber-Verlags den Band „Touring“ veröffentlicht. Für 16,90 Euro ist er eine profunde, schöne Lektüre zum Thema E-Glide und Co. Spezialisten für historische Electra Glides sind die Harley-Factory Frankfurt (Tel. 069/4089990069/4089990), Harley-Davidson Hamburg Nord (Tel. 040/4130300040/4130300) und Jürgen Ullrich (Juergen@Harley-Davidson-Museum.de).

You'll need Skype CreditFree via Skype

Honda Gold Wing - 40 Jahre!

Köln 1974. Auf der IFMA steht eine Sensation: Die Honda GL 1000 Gold Wing übertrumpft jede bisherige Serienmaschine. Unglaublich: 999 cm³, verteilt auf vier wassergekühlte Zylinder. Ihr kurzhubig ausgelegtes Boxer-Kraftpaket war 106 Kilogramm schwer und verhieß volle 82 PS, mehr als eine Kawasaki Z1! Neuland: Nockenwellenantrieb über zwei Zahnriemen. So etwas gab es vorher nur in Autos. Clever: Getriebe kompakt und Schwerpunkt senkend unter dem Kurbelgehäuse. Dies, nicht Kawasakis Z 1000, war Japans erste 1000er, ein echtes Superbike. Innovativ: Die gegenläufig zur einteilig geschmiedeten Kurbelwelle drehende Lichtmaschine unterband kippeliges Rückdrehmoment beim Gaswechsel.

Hinzu kamen der erste japanische Sekundärantrieb per Kardan. Und erstmals drei Scheibenbremsen in einem Serienmotorrad. Keine Frage, aus dem Hause Honda war ein Komet emporgestiegen. Er erschloss neue Dimensionen. Es hätte sogar noch dicker kommen können. Denn bereits 1972 experimentierte der weltgrößte Motorradhersteller im intern M1 (später AOK) getauften Projekt mit einem wassergekühlten Sechszylinder-Boxer! Er hatte 1470 cm³ Hubraum und nahm nackt schon vorweg, was erst 1988 in Form der GL 1500/6 üppig vollverkleidet präsentiert wurde – abermals auf der IFMA in Köln. Warum die Honda GL 1000 Gold Wing dann doch als Vierzylinder erschien?

Klang erinnert an VW Käfer

Offenbar gab es Anfang der 70er-Jahre noch Probleme, bei einem solch langen Motor den Fahrer nah genug am Lenker zu platzieren. Vielleicht spielte auch das Desaster der Ducati Apollo eine Rolle: Von ihr entstanden 1963 zwei Prototypen mit 1260-Kubik-V4! Doch unter seinen 100 PS zerbröselten die damaligen Reifen regelrecht, an Serienfertigung war nicht zu denken. So oder so, Honda hatte in Ruhe gelernt. Und packte ja noch genug Superlative in ein einziges Motorrad, in die Honda GL 1000 Gold Wing. Schwerpunktgünstig im Rahmendreieck bunkert sie den Sprit (die 1800er tut das heute noch), der vermeintliche Tank ist Gepäck- und Handschuhfach und beherbergt den Kühlwasser-Ausgleichsbehälter.

Der Spritzschutz am vorderen, verchromten Kotflügel mit schicker Haltestrebe schirmt den Wasserkühler vor Steinen ab. Clean verlegt sind elektrische Leitungen innerhalb des hohen Lenkers (für die USA gab es einen noch höheren). Honda hat an alles gedacht, brachte nun endgültig automobilartige Perfektion in den Motorradbau. Das beweist spätestens der erste Druck aufs Knöpfchen. Selbst kalt braucht es den griffgünstig am Lenker montierten Choke nicht. Von Anfang an begeistert die Laufruhe des Vierzylinder-Boxers. Der Flat-Four säuselt dezent vor sich hin. Sein Klang erinnert an VW Käfer – in Amerika gab es bereits in den 60er-Jahren skurrile Versuche, den VW-Motor in Motorradfahrwerke einzubauen.

Sporttourer oder Supersportler?

Doch auch in Europa war bei Erscheinen der 1000er-Gold-Wing nicht klar: Ist sie Supertourer oder Supersportler? MOTORRAD-Urgestein „Mini“ Koch erzählt von 1000er-Hondas mit M-Lenkern und zurückverlegten Fußrasten seinerzeit. Und Motorradlegende Franz-Josef Schermer erinnert sich noch gut an die berüchtigte Pendelneigung der ersten Goldenen Schwingen: „Ich schob mit Vollgas, fast 190 km/h, durch eine lange Autobahnkurve, plötzlich kamen Bodenwellen, und ich brauchte die komplette Fahrbahn, um die Honda Gold Wing auf der Straße zu halten und nicht über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn abzufliegen.“ Erst nach und nach besserte Honda Fahrwerksschwächen nach.

Dennoch mutierte der bullige 1000er-Kardan-Tourer 1976 sogar zum Endurance-Renner! Aber erst mit neuem Perimeterrahmen und Zentralfederbein mit Umlenksystem. Der Sumo-Racer belegte 1976 bei den 24 Stunden in Spa-Francorchamps einen tollen fünften Platz, siehe MOTORRAD Classic 3/2015. Nun, wir bewegen hier eine bildschöne Serienmaschine. Es ist ein US-Modell von 1977. Gran Tourismo. Für Besitzer Max Balazs, er ist erst 27, war es „Liebe auf den ersten Blick“. Sie kann auch magere 179 Kilogramm Zuladung nicht trüben. Viel Kraft braucht die unglücklich verlegte und dadurch schwer dosierbare Seilzugkupplung der Honda Gold Wing. Nachdrücklich schiebt der Boxer bereits bei mittleren Drehzahlen an.

Eine echte Schönheit, diese Honda GL 1000 Gold Wing

Man versteht, dass dieser Motor Träume beflügelte. So wie seine vier- und sechszylindrigen Nachfolger (GL 1100 ab 1980, GL 1200 ab 1984, GL 1500 ab 1988, GL 1800 seit 2001). Eine echte Schönheit, diese Honda GL 1000 Gold Wing. Ihre Technik begreift man noch intuitiv, sieht Ansaugstutzen und glänzende Krümmer. Dagegen bleibt der exklusive Antrieb der bereits 2001 erschienenen 1800er komplett dem Auge verborgen. Ebenso die Schächte, in denen nun Steuerketten jeweils weiterhin bloß eine obenliegende Nockenwelle und diese je zwei Ventile pro Zylinder antreiben. Dies ist absolute Opulenz auf Rädern – zwei Zimmer, Küche, Bad. Der Reise-Riese begeistert mit einzigartigem, nicht zu lautem Klang, ähnelt beim Ausdrehen älteren BMW M3.

Ganz klar: Dies ist der laufruhigste, seidigste aller Motorradmotoren überhaupt, sorry BMW K 1600! Als wären die Zylinder mit Samt und Seide ausgeschlagen, würde die handlingfördernd längs liegende Kurbelwelle in Butter drehen. Die feinfühlige Hydraulikkupplung der Honda Gold Wing hilft sehr: Wie bei jedem Ozeandampfer sind Wendemanöver, Bugsieren beim An- und Ablegen im Hafen die heikelsten Manöver. Doch selbst kleine Fahrer erreichen allzeit sicher rettenden Erdboden und die weit entgegenkommenden Lenkerhälften. Über den per Anlasser angetriebenen Rückwärtsgang lästert nur, wer noch nie bergab mit diesem 425-Kilo-Koloss eingeparkt war. Die fünf Vorwärtsgänge klicken Honda-typisch nur so rein.

Urversion reagiert in Schräglage viel empfindlicher

Leistung? Da zitieren wir Rolls-Royce: genug. 130 Newtonmeter bei 2000 Touren. Noch Fragen? Leistungsgewicht meint hier beide Wortteile. Im Overdrive reichen 2600 Touren für Tempo 100, die Ur-Gold-Wing braucht ebenfalls moderate 3500. Wahnsinn, wie behände und präzise der Luxusdampfer durch Serpentinen und Tiefgaragen zirkelt. Ist halt eine Honda, perfekt ausbalanciert. Der Gigant kann Kurven, gut sogar, rollt rund und ausgewogen selbst durch Wechselkurven. Zwar fällt die über 130 Kilo leichtere 1000er auf ihren schmalen Reifen mindestens ebenso leicht in Schräglage. Doch die Urversion reagiert in Schräglage viel empfindlicher auf Störeinflüsse, Schlaglöcher und Bodenwellen: Ihre Federbeine, ja, der gesamte Rahmen, wirken bei allzu flotter Fahrt überfordert.

Hey, das sind auch Gleiter! Drauf sitzen und sich wohlfühlen, die Landschaft entspannt genießen. Miles & more. Gesegnet mit dem mechanisch ewigen Leben. Behütet oder abgeschirmt auf der neuen, das muss jeder selbst wissen: Zentralverriegelung und Fernbedienung fürs innen etwas kleine Topcase, 55 Schalter, Knöpfe und Regler (bei Nacht beleuchtet) wirken wie ein Jet-Cockpit. Dafür gibt der weltweit erste Motorrad-Airbag serienmäßig Sicherheit. Purer und puristischer zieht die gemächlichere, empfindlichere 1000er ihre Kreise. Das Ex-Superbike ist nun gutmütiger Kumpel. Seine Bremsen brauchen mehr Handkraft als die aktuellen Verbundstopper.

Im November 2014, nach 65 Jahren Motorradbau, war eine Gold Wing Hondas dreihundertmillionstes Motorrad. Was für ein Produktionsjubiläum. Was Winger für die Zukunft wünschen? Zuerst eine elektrisch verstellbare Scheibe: Anhalten, um zwei Verriegelungen zu lösen, ist old-fashioned, wenig souverän. Viele hätten gerne ein Doppelkupplungsgetriebe (DCT) für sanfteste Gangwechsel. Dazu etwas bessere Bremsen und eventuell besser ansprechende Federelemente – ist ja alles Stand von 2001. Ach ja, etwas weniger Schalter für den Fahrer sowie Windverwirbelungen für die Sozia wären nett. Plus mehr Zuladung. Man munkelt, 2017 soll etwas kommen. Hallo, Honda, bitte lass die nächste Gold Wing wieder Maßstäbe setzen! Wie seit 40 Jahren.

Technische Daten Honda Gold Wing

Honda Gold Wing 1000 (1975)

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Boxermotor; je eine obenliegende Nockenwelle, zwei Ventile je Zylinder; Bohrung x Hub 72,0 mm x 61,4 mm; 999 cm³; 60 kW (82 PS) bei 7500/min; 80 Nm bei 6500/min; Verdichtung 9,2:1, vier Unterdruck-Membranvergaser, Ø 32 mm; Fünfganggetriebe; Mehrscheiben-Ölbadkupplung; Kardan; Doppelschleifenrohrrahmen aus Stahl; Telegabel, Ø 37 mm; Zweiarmschwinge aus Stahl; zwei direkt angelenkte Federbeine; Doppelscheibenbremse vorn, Ø 232 mm; Einkolben-Schwimmsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 250 mm; Einkolben-Schwimmsattel, Reifen 3.50 H 19, 4.50 H 17; Drahtspeichenräder mit Alufelgen; Radstand 1545 mm; Länge 2,33 Meter; Lenkkopfwinkel 62 Grad; Nachlauf 120 mm; Federweg vorn/hinten 120/87 mm; Sitzhöhe 820 mm; Gewicht vollgetankt 295 kg; Tankinhalt 19,0 Liter; Preis (1975) 9269 Mark

Honda Gold Wing (2015)

Wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor; je eine obenliegende Nockenwelle, zwei Ventile pro Zylinder; Bohrung x Hub 74,0 mm x 71,0 mm; 1832 cm³; 86 kW (117 PS) bei 5500/min; 167 Nm bei 4000/min; Verdichtung 9,8:1, Einspritzung, 6 x Ø 40 mm; Fünfganggetriebe + Rückwärtsgang; Mehrscheiben-Ölbadkupplung; Kardan; Brückenrahmen aus Aluminium; Telegabel, Ø 45 mm; Einarmschwinge aus Aluminium; Zentralfederbein mit Hebelsystem; Doppelscheibenbremse vorn, Ø 310 mm; Dreikolben-Schwimmsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 316 mm; Dreikolben-Schwimmsattel, Reifen 130/60 R 19, 180/55 R 17; Alu-Gussräder; Radstand 1707 mm; Länge 2,66 Meter; Lenkkopfwinkel 60,2 Grad; Nachlauf 114 mm; Federweg vorn/hinten 140/105 mm; Sitzhöhe 740 mm; Gewicht vollgetankt 425 kg; Tankinhalt 25,0 Liter; Preis 32.255 Euro (inkl. Nebenkosten)

Die Fakten:

• Hubraum: plus 83 Prozent

• Leistung: plus 43 Prozent

• Drehmoment: plus 108 Prozent

• Gewicht: plus 43 Prozent

Von den Gold Wing-Modellen mit 1000 bis 1500 cm³ entstanden von 1975 bis 2001 fast eine halbe Million Exemplare, exakt 486.598. Hinzu kommen etwa 200.000 Exemplare der 1800er, also rund 700.000 Honda Gold Wings! Weitere Infos: www.goldwing-forum.de, www.gl1000.de und MOTORRAD Classic 7, 8/2015.

Ansprechpartner sind der rührige Gold Wing Club Deutschland e. V. (www.gwcd.de), die internationale Goldwing Road Riders Association e. V. (www.gwrra.org) und die Goldwing Föderation Deutschland e. V. (www.gwfd.de) als Dachverband der deutschen Gold Winger. Europas größter Gold Wing-Händler, Biker’s Point Fuchs im niedersächsischen Uslar (www.goldwing.de), hat ständig viele Dutzend neue und gebrauchte Über-Hondas auf Lager. Standardwerk ist das Buch „Honda Gold Wing“ der Autoren Petri und Koenigsbeck (nur im Antiquariat), neu gibt es „Honda Gold Wing: Geschichte eines Kultmotorrads“ von Pascal Szymezak (Heel-Verlag). Schöne Geschichten und Fotos (nicht nur über den Nippon-Kult) finden sich auf www.winni-scheibe.com

Yamaha Vmax - 30 Jahre!

Handlichkeit, Soziuskomfort, Verbrauch? Vergiss es! Als Yamaha die ersten Ideen für die Yamaha Vmax zusammentrug, stand ein einziger Punkt fest im Fokus: Geschwindigkeit. Und zwar geradeaus. Dieses Motorrad sollte (b)rennen. Die Viertelmeile im Blick, feister Start, satte Beschleunigung und dann jedes andere Serienbike hinter sich lassen. Doch die zukünftige Drag-Queen brauchte erst einmal eine verwegene Organtransplantation: Die Yamaha-Ingenieure verpflanzten vor gut 30 Jahren den damals stärksten Motor aus dem eigenen Programm, den aus der XVZ 12 T. Das war ein 1983 erschienener Supertourer mit 98 PS und mächtiger Vollverkleidung, quasi Yamahas Gold Wing.

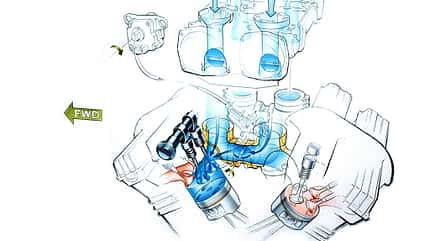

Dem Tourer-V4 mit 70 Grad Zylinderwinkel machten schärfere Nockenwellen und größere Ventile mit verstärkten Federn Beine. Hinzu kamen leichtere Kolben, stärkere Pleuel und eine angepasste Kurbelwelle. Doch um den 1200er-V4 endgültig aufzupusten, verbauten die Yamaha-Ingenieure einen exklusiven Kniff, den V-Boost: Die Ansaugkanäle der gegenüberliegenden Zylinder beider Zylinderbänke sind durch ein Querrohr miteinander verbunden. Ein Servomotor, man hört ihn beim Einschalten der Zündung summen, öffnet ab der magischen Drehzahl 6000 schrittweise die darin befindliche Drosselklappe. Ab 8000 Touren ist der komplette Querschnitt freigegeben – und der jeweils ansaugende Zylinder wird von zwei Vergasern beatmet.

V4 braucht etwas Choke

Dann stehen die Zeichen auf Sturm, sollen für damalige Maßstäbe wahnwitzige 145 PS anliegen, bei noch moderaten 9000 Touren. Denn wenn mehr Benzin die Füllung verbessert, wird aus dem vormals handzahmen Vau-Vier ein mächtig anreißendes Geschoss. Gilt allerdings nur für Vmäxe, die über Nordamerika nach Deutschland kamen. Hierzulande gab’s für volle Leistung die rote Karte, wurde der V-Boost weggelassen und auf 98 PS („offen“ 120) er-, pardon: gedrosselt. Paradox: In den USA konnte die Yamaha Vmax offen rumblasen, nur schnell sein durfte sie nie, angesichts des damals dort überall geltenden Limits von 55 Meilen pro Stunde, etwa 88 km/h. Daher prangt im schön weiß unterlegten Tacho unserer Maschine markant eine rote 55.

Besitzer Thomas Heim hat uns sein 96er-US-Modell zur Verfügung gestellt. Denn der Antrieb ist identisch zur 85er-Urversion, doch die neuere hat schon die Verbesserungen von 1993 an Bord: eine steifere, dickere Telegabel und bissigere Bremsen aus der FZR 1000. Der V4 braucht etwas Choke (links am Vergaser), grummelt herrlich vor sich hin. Schwarz verchromte Auspuffe verbreiten eine böse, martialische Aura. Die gebürstetes Aluminium und dezenter Chromschmuck sogleich kontern. Dem Auf-folgt der passende Antritt. V4-Motoren fühlen sich anders an, drehen auf ganz eigene Weise hoch, sind knurriger. Dies wissen viele Aprilia-, Honda- und Yamaha-Fahrer. Aber es auf der Yamaha Vmax zu erfahren, ist nochmals ein Erlebnis.

Mechanisch klingt der V4 völlig gesund, niemals angestrengt

Der Motor ist warm gefahren, der Gasgriff am Ortsausgang voll geöffnet, jetzt gilt es! Wahnsinn. Auch nach heutigen Maßstäben schiebt die alte Yamaha Vmax heftig an. Solcher Schub ab der 6000er-Marke, das rockt! Erinnert wirklich an einen Turbo. Wild entfesselt stürmt die Drehzahlmessernadel dem Rotlichtbezirk bei 9500 Touren entgegen, der V4 brüllt wild. Schnell schalten. Mechanisch klingt der V4 dabei völlig gesund, niemals angestrengt. Dies ist ganz klar der fitteste der drei Oldie-Motoren. Kein Wunder, dass sich 1985 so viele Sagen und Mythen um die Vmax, diese bereifte Bestie, rankten.

Heute, mit viel Erfahrung, muss man anerkennen: Diese Yamaha Vmax und ihr 1200er-Kraftwürfel lassen einem stets zwei Optionen – cool und relaxed durch die City cruisen oder auf jeder kurzen Zwischengeraden den V-Boost-Punch auskosten. Pubertär, aber geil. Wie sagte Thomas Heim: „Normale Motorradfahrer sagen: Da war eine Gerade zwischen den beiden Kurven.“ Doch bei Vmax-Treibern (kürzlich trafen sich 1000 von ihnen aus ganz Europa im Elsass zur 30-Jahr-Feier!) sei es andersherum: „Da war eine Kurve zwischen zwei Geraden.“

2,7 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100

Doch es kommt noch mächtiger, viel mächtiger. Die aktuelle Yamaha Vmax tritt genau in diese Fußstapfen. Mann, ist die dick. Von nichts kommt nichts: Die Zunahmen an Gewicht und Abmessungen fallen im Vergleich zu den beiden anderen Traditionspärchen moderat aus, von 279 auf nun 310 Kilo Gewicht und von auch schon nicht kurzen 1,59 Meter auf satte 1,7 Meter Radstand. Man sitzt viel breitschultriger und breitbeiniger, mittendrin im wilden Treiben, auf der alten Vmax ist die Sitzposition mit hohen Knien hinter dem schmalen Lenker dagegen unentschlossen, nicht halb so souverän wie der V4. Dampfansage: Die neue saugt durch Lufthutzen groß wie Schiffsschornsteine nach Luft, die schmächtigeren historischen sind bloß Attrappe.

Klar, denn 2008 sprengte das neue Modell als erste Serienmaschine das 200-PS-Limit, gut und gerne über 190 Pferde sind hier wirklich im Stall. Ab Standgas schaufelt das 1700er-Tier unter dir Berge von Drehmoment auf den Hinterreifen. Bleibt aber, mit etwas Zurückhaltung am Gasgriff, in der Stadt handzahm. Die Yamaha Vmax kann überraschend sanft. Aber wehe, wenn sie losgelassen, der erst bei der neuen dominante Drehzahlmesser mehr als 4500/min vermeldet. Der halbierte V8 (mit 65 Grad Zylinderwinkel) wummert, verdammt noch mal, wie ein ganzer. Mit solchem Hubraum und speziell angepassten Kennfeldern wird auch hier der Schub ab der 6000er-Marke brachial. Vehement, unvergleichlich. Als würde Thor persönlich den Hammer schwingen: 2,7 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 sind nicht zu schlagen, Rekord bei MOTORRAD.

Auf der Bahn liegt die 1700er bockstabil

Wheelies? Pah, da hebt vorn nichts ab. Höchstens dreht es hinten durch. Denn eine Traktionskontrolle hat die Granate auf Rädern nicht. Ist halt ein Männermotorrad, kein Kinderspielzeug. Obacht, wenn in voller Schräglage (wegen des breiten 200er-Heckschlappens braucht die neue bei gleichem Tempo mehr davon) unvermittelt das Hinterrad auskeilt. Diese Leistung kann auch lässig machen, man muss sich ja nichts beweisen: Im nach wie vor finalen fünften Gang reißt die Yamaha Vmax von Tempo 60 auf 140 in 6,5 Sekunden. Auf der Bahn liegt die 1700er bockstabil, riegelt aber bereits bei 220 ab. Vmax? Nicht so wichtig bei der Vmax. Damals wie heute servieren haltbare Kardanantriebe dem Hinterrad die Power – früher schmächtig, heute mächtig.

Was beide Vmäxe eint, ist die pure Lust am Gasgeben, am Sprint. Der Vorteil der neuen? Das Fahrwerk passt besser zur Motorperformance. Sechskolben-Stopper und ein ABS retten im Ernstfall, falls du dich mal beim Beschleunigen verschätzt. Die aktuelle Yamaha Vmax ist ein modernes, stabiles Motorrad, das sich genauso fährt: Das straffe Federbein (heute nur eins, nicht mehr deren zwei) lässt einen über Unebenheiten niemals im Unklaren. Feedback, Grip der Reifen – da hat die alte in jeder Disziplin naturgemäß das Nachsehen. Immerhin bleibt die 1200er mit nachgerüsteten Schwarzlagern in Schräglage stabil und berechenbar auf Kurs. Sie war einfach ein großer Wurf.

Damals wie heute gilt: Einmal im Leben sollte man(n) eine Yamaha Vmax voll durchbeschleunigt haben. Dann fliegt deine Seele ins Licht. Danke, Yamaha, für diesen Mut zum Extremen. Aber jetzt: Vollgas!

Technische Daten Yamaha Vmax

Yamaha Vmax (1996)

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-70-Grad-V-Motor;je zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder; Bohrung x Hub 76,0 mm x 66,0 mm; 1198 cm³; 107 kW (145 PS) bei 9000/min; 122 Nm bei 7800/min; Verdichtung 10,5:1, Gleichdruckvergaser 4 x Ø 35 mm; Fünfganggetriebe; Mehrscheiben-Ölbadkupplung; Kardan; Doppelschleifenrohrrahmen aus Stahl; Telegabel, Ø 43 mm; Zweiarmschwinge aus Stahl; zwei direkt angelenkte Federbeine; Doppelscheibenbremse vorn, Ø 298 mm; Vierkolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 282 mm; Zweikolben-Festsattel; Reifen 110/90 V 18, 150/90 V 15; Alu-Gussräder; Radstand 1590 mm; Länge 2,30 Meter; Lenkkopfwinkel 61 Grad; Nachlauf 119 mm; Federweg vorn/hinten 140/100 mm; Sitzhöhe 800 mm; Gewicht vollgetankt 279 kg; Tankinhalt 15,0 Liter; Preis (1996) 18.230 Mark

Yamaha Vmax (2015)

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-65-Grad-V-Motor; je zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder; Bohrung x Hub 90,0 mm x 66,0 mm; 1679 cm³; 147 kW (200 PS) bei 9000/min; 167 Nm bei 6500/min; Verdichtung 11,3:1, Einspritzung, 4 x Ø 48 mm; Fünfganggetriebe; Mehrscheiben-Ölbadkupplung; Kardan; Aluminium-Brückenrahmen; Telegabel, Ø 52 mm; Alu-Zweiarmschwinge; Zentralfederbein mit Hebelsystem; Doppelscheibenbremse vorn, Ø 320 mm; Sechskolben-Festsättel, Scheibenbremse hinten, Ø 298 mm; Einkolben-Schwimmsattel, Reifen 120/70 R 18, 200/50 R 18; Alu-Gussräder; Radstand 1700 mm; Lenkkopfwinkel 59 Grad; Nachlauf 148 mm; Federweg vorn/hinten 120/110 mm; Sitzhöhe 775 mm; Gewicht 315 kg; Tankinhalt 15,0 Liter; Preis 19.790 Euro (inkl. Nebenkosten)

Die Fakten:

• Hubraum: plus 40 Prozent

• Leistung: plus 38 Prozent

• Drehmoment: plus 37 Prozent

• Gewicht: plus 13 Prozent

Need for speed: Anfang der 80er erkundete Akira Araki im Auftrag von Yamaha den US-Motorradmarkt. Sein eindrucksvollstes Erlebnis: Bridge Races. Zwei Biker, eine Brücke. Wer als Erster drüben ankommt, gewinnt. Die Grundidee zur Yamaha Vmax reifte. 1985 wurde sie vorgestellt. Rasant, radikal, 145 Pferde stark. Offiziell kam sie erst 1996 nach Deutschland, auf 98 PS gedrosselt. Bis dahin (und noch danach) blühte der Grauimport. Ganze Schiffsladungen Vmäxe kamen aus den USA zu uns, wurden per Einzelabnahme zugelassen.

Offiziell fand die Yamaha Vmax bis 2005 6710 Käufer. 2008 folgte die aktuelle Version. Noch stärker, noch imposanter. Sie fand bis dato 723 Liebhaber. Viele Spezialisten nahmen sich der Vmax an, um kleine Schwächen auszukurieren, wie etwa Emil Schwarz (www.emilschwarz.de). Treffpunkt im Netz für alle Vmax-Jünger: www.vmaxxers.net.

Fazit

„Öffne der Veränderung deine Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus den Augen“, sagte der Dalai Lama. Die historischen Maschinen stammen allesamt aus einer Zeit, als die Welt wenig digital, Europa nicht vereinigt und das Leben ein wenig langsamer war. An den Ideenstiftern von einst sind die Jahrzehnte nicht spurlos vorbeigegangen. Die aktuellen Traditionsbewahrer sind alltagstauglicher, benutzerfreundlicher und sicherer. Bessere Fahrwerke, bissigere Bremsen, ABS und Einspritzung sind wichtige Fortschritte. Über alles drumherum kann man geteilter Meinung sein. Speziell Honda Gold Wing und Harley-Davidson Electra Glide wirken fast überfrachtet mit Ausstattung, die Honda auch mit Schaltern.

Zudem sind sie sehr viel schwerer als einst, für eher ältere Kunden. Einen anderen Charme versprühen ihre weniger üppigen Ahnen: reduziert aufs Wesentliche, das Fahren. So atmen heute eher Harleys Road King und – sieht man von Endantrieb und Motorbauweise einmal ab – Hondas CB 1100 EX den Geist der Urahnen. Anerkennen muss man viele konstruktive Fortschritte bei der vermeintlich wenig technikaffinen Marke Harley-Davidson. Bei den Hondas ist der Wechsel der Zylinderzahl kein Stilbruch, sondern nur logisch. Eine Honda Gold Wing hatte immer den laufruhigsten Motor ihrer Zeit. Allerdings war eine 1000er im Jahr 1975 eher moderner als heute die 1800er. Konsequent ist sich die Yamaha Vmax konzeptionell und von ihren Eckdaten her am treuesten geblieben.