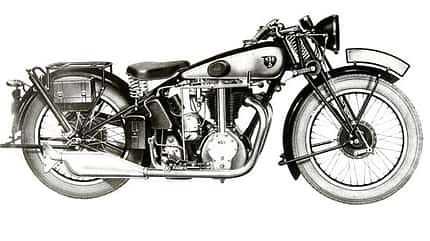

Das Stimmengewirr ist bis in die MOTORRAD CLASSIC-Redaktion zu hören: „Bastard-Moped“, schimpfen die einen, „Welche Modelle und Jahrgänge sind denn hier zusammengekommen?“, wollen die anderen wissen: Die abgebildete NSU 501 OSL entstammt dem Baujahr 1936, als nämlich Haarnadelfedern die Ventile schlossen. Zuvor kamen Schraubenfedern zum Einsatz, danach der sogenannte autobahnfeste Motor mit stark verripptem Leichtmetall-Zylinderkopf und gekapseltem Ventiltrieb. Ein früher Besitzer war offensichtlich bestrebt, das Fahrzeug wenigstens optisch auf die käufliche 501 SS Supersport umzurüsten, die sich ihrerseits deutlich am 30 PS starken Rennmotorrad 501 SSR „Bullus“ orientierte. Seinen Spitznamen verdankt die SSR dem englischen Rennfahrer Tommy Frederic Bullus, der 1930 und 1931 für das NSU-Rennteam von Sieg zu Sieg eilte.

Doch zurück zum Fotomodell: Ursprünglich trug die 501 OSL einen Doppelport-Zylinderkopf und zwei Auspuffrohre mit Fischschwanz-Mündung. Das hier zu sehende einzelne Rohr weist auf den Einport-Kopf hin, wie ihn die Rennmaschine trug - und jene Variante der Supersport, mit denen Privatrennfahrer bevorzugt auf Zeitenjagd gingen. Sowohl die SSR als auch die SS trieben ihre obenliegende Nockenwelle allerdings über eine Königswelle an. Bei der OSL kamen Stoßstangen zum Einsatz, deren dickes Hüllrohr eine optische Verwandtschaft zur Königswellen-Variante etabliert. Der flache Tank und das Sitzkissen auf dem hinteren Kotflügel sind ebenfalls als Hommage an die SSR zu sehen. Das Schaltpedal folgt der englischen Tradition und sitzt, wie der Kickstarter, rechts.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand sich das Foto-Motorrad jenseits des Eisernen Vorhangs wieder und startete bei Veteranenrennen des Allgemeinen Deutschen Motorsport Verbands. Obwohl die Maschine massiv modifiziert war, hegte der ADMV keine grundsätzlichen Bedenken; das Zulassungsdokument für Veteranenrennen in der DDR ist allerdings umfassend. Trotz der grundsätzlich einfachen und robusten Technik wurden im Lauf der Jahre die Mechaniker, die eine Vorkriegs-NSU warten konnten, immer rarer. Nachdem die OSL zwei bemühte Helfer beim Antreten verletzt hatte, war ihre Karriere erst einmal beendet. Heute steht sie fahrbereit in einer Privatsammlung in Oettingen.

Die Modellgeschichte

Als England noch Nabel der Motorradwelt war, weil jede bedeutende Marke bei der Tourist Trophy antrat, Triumph sich größter Hersteller nennen durfte und schon die Jungen von Norton, Ariel, Rudge oder Brough träumten, da hatte NSU ein Problem: Die Neckarsulmer suchten 1929 in ihrer Konsolidierungsphase - Heilbronner Autofabrik an Fiat verkauft, Alltagsmotorräder im Aufwind - einen Konstrukteur für ein sieg- und werbeträchtiges Rennmotorrad. Die Suche endete bei Walter William Moore, und dessen Arbeit mündete in einem Single, der 1930 auf dem Nürburgring unter Tom Bullus mit einem vierten Platz debütierte. Beide Herren waren Briten, natürlich.

Die neue NSU sah aus wie eine Norton CS1, was nicht verwundern darf, denn die stammte ebenfalls von Moore. Folglich wurde die obenliegende Nockenwelle hier wie dort von einer Königswelle und Kegelrädern angetrieben. Bullus und NSU räumten weiter richtig ab, gewannen unter anderem an der Solitude, am Schauinsland und den Großen Preis von Monza. Privatfahrern und zahlungskräftigen Sportsfreunden stellte das Werk 1931 eine Replika namens 500 SS hin, die sich in ein paar hundert sehr individuell ausgestatteten und getunten Exemplaren verkaufte. Das Publikum wartete weiter.

Natürlich hemmte die gerade abschwellende Weltwirtschaftskrise den Unternehmungsgeist, solide und kleinvolumige Arbeitstiere passten besser in die Zeit als teure Sportmotorräder. Aber mit gesundem Weitblick erahnte NSU-Betriebsführer Fritz von Falkenhayn den Aufschwung und erteilte 1931 den Auftrag für die Entwicklung einer ohv-gesteuerten Einzylinder-Baureihe. Zuerst erschien im Jahr darauf die 501 OS, bald gefolgt von der technisch nahezu identischen 351 S (siehe MOTORRAD CLASSIC 2/1993) und den Topsellern mit 250 und 200 Kubikzentimetern. Letzterer profitierte von der Führerschein- Befreiung für diese Hubraumklasse, die Viertellitermaschine wurde bis Mitte der 1950er-Jahre produziert und war das bis dahin meistverkaufte NSU-Viertaktmodell.

Während die kleineren Viertakter trotz ihrer athletischen Gestalt eher für den ganz normalen Motorradalltag bestimmt waren, empfahlen sich die großen Modelle dem engagierten Sportfahrer. Vor allem die 500er traf in der damaligen Königsklasse auf harte, zumeist britische Widersacher. Moore siedelte sie leistungsmäßig im oberen Drittel des Konkurrenzumfelds an, das Werk hielt den Preis moderat und trumpfte mit gehobener Fertigungsqualität auf. Hier knüpfte man bewusst an das Niveau der als enorm robust geltenden 501-Vorgängermodelle an, die den Beinamen „Neckarsulmer Traktor“ trugen.

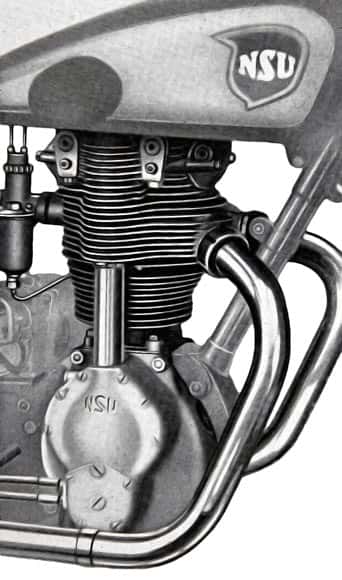

Die optische Gestaltung dagegen orientierte sich an den aktuellen Werksrennern. Diese gewollte Nähe ging so weit, dass Moore den von zwei untenliegenden Nockenwellen betätigten Stoßstangen ein gemeinsames Schutzrohr verpasste, in dem auch eine - für die Massenfertigung viel zu aufwändige - Königswelle rotieren könnte. Der Steuergehäusedeckel gleicht bei flüchtigem Hinsehen ebenfalls jenem der Ohc-Rennmotoren. Während diese jedoch nur einen Auslasskanal besitzen, huldigte NSU beim Großserien-Aggregat der Doppelport-Mode und verlegte die beiden Krümmer zunächst eng um den Motor herum nach unten. Mit 99 Millimetern Hub bei 80 Millimetern Bohrung gestaltete Moore einen zünftigen Langhuber, ein Graetzin-KE-27-Vergaser bereitet das Gemisch auf, die Leistung wurde eher zurückhaltend mit 20 PS bei 4400/min angegeben.

Zumindest gedanklich basiert das separate, rechts geschaltete Dreiganggetriebe auf jener Sturmey-Archer-Konstruktion, die Moore schon für sein Rennmotorrad abgewandelt hatte. Auch die Trapezgabel mit Zentralfeder und Reibscheibendämpfern zeigt unverkennbar britischen Look. Der Starrrahmen jedoch ist nicht geschlossen wie beim Renner, sondern unten offen. Insgesamt passte die Komposition perfekt ins damals übliche Sportlerbild, geprägt etwa von den leichten Rudge oder den soliden Ariel, und deutsche Kunden honorierten durchaus, dass die NSU anglophilen Glanz mit dicht geknüpftem Händlernetz verband. Ab 1932 bis zur kriegsbedingten Produktionseinstellung entstanden in Neckarsulm gut 10 000 Halblitermaschinen, von der 350er fast doppelt so viele.

Im Lauf der Zeit erlebten beide natürlich etliche Modellpflegemaßnahmen. Das in England längst übliche Vierganggetriebe hielt 1934 Einzug. Fortan galt die Fußschaltung als Standard, den Handhebel gab es nur noch auf Wunsch. Ein abgedichteter Leichtmetall-Deckel erlaubte, im Primärkettenkasten einen Ölvorrat zu bunkern, der die Antriebsketten von Getriebe und darüber thronender Bosch-Zündlichtanlage zuverlässiger schmierte als der zuvor verwendete Öltropfer. Statt Schrauben- pressten nun Haarnadelfedern die Ventile in ihre Sitze, die Auspufftöpfe wanderten in die Halbhöhenlage, und NSU befand, dass all diese Veränderungen für das Modelljahr 1935 einen neuen Namen rechtfertigten: OSL, für obengesteuert, Sport, Luxusmodell.

Bei diesen drei Buchstaben blieb es, auch als schon für den darauffolgenden Jahrgang ein neues Kurbelgehäuse, eine verstärkte Kupplung und ein gekapselter Schaltautomat zu vermelden waren. Die Leistung gab NSU mit 22 PS an. Damit lag die 501 im Vorderfeld aller 500er-Einzylinder und musste sich auch vor den 24 PS der neuen Zweizylinder-R 5 von BMW nicht verstecken. Ihren letzten Entwicklungsschub erlebte die OSL im Jahr 1938, als sie einen geschlossenen Leichtmetall-Zylinderkopf, eine gekapselte Sekundärkette sowie eine geänderte Gabel mit per Handrad einstellbaren Reibungsdämpfern bekam. Damit war sie zwar - wie NSU warb - fit für die neuen Autobahnen, dennoch wurde sie 1940 ausgemus-tert. Der Wehrmacht genügte die 251 für ihre Kradmelder, und als Gespannmaschine schien die aus der 501 hervorgegangene 601 besser geeignet. Erst nach dem Krieg vollendeten die großen OSL ihre Karriere: Sowohl der 350er- als auch der 500er-Motor leisteten Anfang der 50er-Jahre Zivildienst: als Konsul.