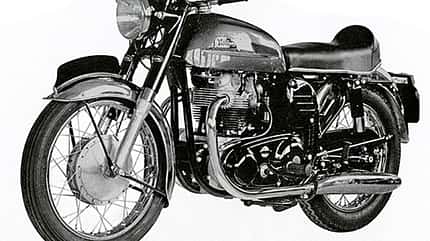

Noch jedes Jahrzehnt der Motorradgeschichte hat drei, vier Maschinen hervorgebracht, die vieles bündeln, was Ingenieurskunst und Produktionsmethoden hergeben, was Designer und Kunden verlangen. Selten gelang das so spektakulär wie 1968 mit der Honda CB 750, deren epochale Verdienste sich in jedes Hirn eingebrannt haben. Nein, manchmal kommen diese Stars in heute beinahe unscheinbar anmutendem Gewand daher, verlangen historisches Gespür, damit sie ihre Qualitäten offenbaren. Genau so ein Teil ist die Norton Dominator 99, und die hat verdammt viele Qualitäten.

Noch zu Friedenszeiten hatte Triumph mit dem sensationellen Speed Twin gezeigt, wohin der Weg führen würde, folglich engagierte Norton gleich nach dem Zweiten Weltkrieg den aufstrebenden Konstrukteur Bert Hopwood, um ebenfalls einen Paralleltwin ins Laufen zu bringen. Der Mann verstand sein Handwerk, hatte er doch unter Edward Turner den Triumph-Zwilling mitentwickelt, und deshalb merzte er einige entscheidende Schwachstellen des Vorbilds gründlich aus. Sein 1948 präsentierter 500er hat im Interesse einer besseren Kühlung weit gespreizte Auslasskanäle, und die Schächte für die Stoßstangen des Ventiltriebs verlaufen innerhalb der Zylinder, sodass keine extra Rohre abgedichtet werden müssen. Leider verlangte Norton von Bert Hopwood, seine von Anfang an äußerst gelungene Konstruktion in den handgefertigten Rahmen des alten Einzylindermodells ES2 einzubauen. Der trieb den Preis hoch, in Folge dessen die Absatzzahlen runter und war außerdem mit seiner Geradwegfederung altmodisch.

Dank erhöhtem Hub mit 596 cm³

Da konnte auch die famose Roadholder-Gabel nicht viel retten – die ab 1949 verkaufte Norton Model 7 enttäuschte alle Erwartungen, Hopwood kündigte. Viel zu früh, wie sich bereits 1952 andeutete, als sein Motor in einem Rohrgeflecht Platz nahm, welches ohne Zweifel das beste seiner Zeit war – der patentierte Federbettrahmen mit der weiten, äußerst stabil verknüpften und nahtlosen Doppelschleife aus bestem Reynolds-Stahlrohr. Der galt in Verbindung mit dem Manx-Einzylinder seit seinem Renndebüt 1950 als beinahe unschlagbar und hatte bereits drei TT-Siege eingeheimst. Jetzt wanderte er zu den Zweizylindern in die Serie, allein schon wegen des überragenden Handlings und der beispielhaften Stabilität steckte die Model 88 getaufte Neuheit jede Triumph und BSA in die Tasche. Dumm nur, dass auf dem mächtigen US-Markt Leistung mehr zählte als alles andere, und so musste Norton auf die 650er von BSA und Triumph reagieren: Aus der um zwei auf 68 mm vergrößerten Bohrung und dem von 72,6 auf beachtliche 82 mm erhöhten Hub resultierten genau 596 cm³, und dieser Motor bringt uns endlich zu Bernd Lienstädt. So einer befeuert nämlich seine Norton Model 99.

Bereits als Junge hatte der gebürtige Westfale sein Faible für klassisches britisches Gerät entdeckt, mangels Geld und Gelegenheit dann aber doch eine Gilera erworben. Die kleinen Viertakt-Singles erfreuen ihn noch heute, und auch einer 200er-Vespa war er schon mal zehn Jahre treu. Dann jedoch trat mit Yamahas XS 650 der erste große Gleichläufer in sein Leben – Bernd war angekommen. Beinahe. Das Schicksal spülte nämlich eine äußerlich schicke und obendrein fahrtüchtige Norton von Bremerhaven, wo sie sich mit einer Velocette die Garage geteilt hatte, weseraufwärts in seinen Wohnort Bremen. Dort wäre sie womöglich immer die kleine Schwester der XS geblieben, doch der anglophile Nippon-Twin stammte aus einem Nachlass, und über 20 Jahre nach dem Kauf fragte der Sohn des Vorbesitzers, ob er Vaters Maschine nicht zurückhaben könne. Bernd hat ja gesagt. Aber keine Abschweifungen jetzt: 1998 im Herbst hat er die 59er-Domi erworben, im Winter kam sie zum Arzt.

Die Domi bei Dieter Cordes alias Doc Norton

Dieter Cordes alias Doc Norton aus dem oldenburgischen Barghorn sollte sich mit seinen heilenden Händen ans Innerste der Norton Dominator 99 machen. Und er tauchte voller Sorgenfalten wieder auf: Die Kipphebelwellen tragen am Ende einen Schlitz, durch den das Schmieröl vordringen kann. Verdreht sich – gern bei heißem Motor – eine locker gewordene Welle, verdreht sich auch der Schlitz, Kipphebel und Welle nehmen Schaden. Kompliziert. Dann noch neue Sitze und Ventile, schon geriet der Leichtmetall-Kopf zum insgesamt teuersten Posten der Restaurierung. Die nicht-serienmäßige Aufrüstung mit Ventilschaftdichtungen fiel kostenmäßig dabei kaum ins Gewicht. Jetzt eine Etage tiefer: Der Zylinder war gebuchst, und das geht wegen der insgesamt recht dünnen Wandungen nur selten gut. So auch hier, weshalb gleich ein neuer herkam, plus neue Kolben natürlich. Zum Trost machte das Vierganggetriebe einen sehr ordentlichen Eindruck.

Immer und immer wieder reiste Lienstädt aufs flache Land hinaus, um gemeinsam mit Cordes das Werk zu vollenden. „Dass es mehr als zwei Winter gedauert hat, lag bestimmt nicht an Dieter“, grinst er und freut sich noch heute über seine ergiebigen Lehrjahre. Er wollte ein Fahrzeug haben, kein Schaustück, dementsprechend gingen die beiden vor. Die Elektrik erneuerten sie komplett und rüsteten auf zwölf Volt hoch. Ganz pragmatisch spendierte Bernd eine elektronische Boyer-Zündung, deren Spulen im Luftfilterkasten verschwanden, die Blackbox neben der Batterie. Ebenso radikal modernisierten Chef Cordes und Stift Lienstädt die Kraftübertragung mit einem Zahnriemen anstelle der häufig nachzuspannenden Primärkette und einer laufruhigen, eigentlich der Commando zugedachten Trockenkupplung. Damit war ein notorisches Ölloch der Norton Dominator 99 schon mal gestopft, denn der Deckel des Primärtriebs wird mit einer zentralen Schraube gehalten, und wenn die ein einziges Mal zu stark angezogen wurde, ist der Deckel krumm und lässt Öl durch. Dass seine Kupplung nun etwas höhere Bedienkräfte verlangt, kann der aktive Kampfsportler Lienstädt verschmerzen. Als durchaus angenehm empfindet er die etwas „längere“ Gesamtübersetzung aufgrund des Zahnriemen-Primärtriebs. Leider verhindern die Platzverhältnisse eine O-Ring-Kette als Sekundärantrieb – eine der ganz wenigen Schwächen im harten Alltag.

Der Motor lief prima, aber nicht lange

Im Interesse eines unbeschwerten und langwierigen Miteinanders empfahl Dieter Cordes noch, den Ölkreislauf zu verbessern. Also wurden Spritzlöcher in die Pleuel gebohrt, durch die nun Öl an die Kolbenböden schießt. Außerdem erhielt die originale Ölpumpe eine Antriebsschnecke von der Commando und baut so mehr Druck auf. In seiner Freude über den gelungenen Neuaufbau ist Bernd dann ganz zum Schluss doch ein klitzekleiner Fehler unterlaufen: Der Motor lief prima, aber nicht lange, weil er Nebenluft zog. Neue Kolbenringe waren fällig, seitdem ist Ruhe. Will sagen, dass diese Norton Dominator 99 seit rund 15 Jahren nichts weiter gebraucht hat als Pflege und Verschleißteile, obwohl er für etliche ausgedehnte Urlaubsfahrten bis hin nach Spanien oder Italien herhalten musste, einige Jahre den täglichen Weg zur Arbeit begleitete, fast jeden Winkel Deutschlands kennt. „Rund 50.000 Kilometer“, berichtet sein Besitzer nicht ohne Stolz.

Gut 180 Kilogramm vollgetankt wiegt die Norton Model 99, ihr Motor leistet mit 31 PS nominell nur 0,5 mehr als der letzte 500er. „Tatsächlich dürften es aber etwas mehr sein“, meint Bernd und verweist auf die Leichtigkeit, mit der sein Motorrad der 100-Meilen-Marke entgegenstrebt. Noch viel mehr überzeugt das Temperament bei mittleren Drehzahlen. Dann tritt der Langhuber spontan an und ballert fröhlich hoch, dann kriegt die kultiviert-zurückhaltende Fassade der feinen Norton kleine Risse, dann ist sie ganz und gar gieriger Britentwin. Bernd genießt diese Charakteristik: „Die passt wie angegossen zu kleinen Landstraßen. Wenn es flott gehen soll, brauche ich die Gänge drei und vier, beim Bummeln nur den letzten.“ Und der Begriff flott orientiert sich durchaus am heutigen Verkehr. Das tolle Fahrwerk spielt dabei nur allzu gerne mit, mag aber keinen Pflegenotstand. „Jährlich wechsle ich das Gabelöl, und die Reifen fahre ich niemals in die Nähe der Verschleißmarken runter.“ Wenn’s mehr nicht ist...

Die Beziehung zwischen Bernd und seiner Norton Dominator 99 darf als hochstabil gelten, längst hat man sich arrangiert, in welchen Drehzahlbereichen heftige Vibrationen erlaubt sind und wo nicht: „Bei gut 100 im Vierten darf sie.“ Nicht überliefert ist, ob beide 2012 eine Krise durchleben mussten, als Bernd sich eine Commando zulegte, die Fastback-750er. „Baujahr 1968, der Preis stimmte, von Dieter Cordes betreut“, umreißt er die kaufträchtige Ausgangslage, „und außerdem hatte ich gerade die XS weggegeben.“ Er wollte wieder was mit rund 50 PS. Ihm gefiel, zwei Motorräder mit gemeinsamer Geschichte zu besitzen, denn der Commando-Twin basiert ja auf derselben Konstruktion wie jener der Norton Dominator 99. Als studierter Neurobiologe könnte Bernd wahrscheinlich erklären, warum er die Fastback-750er heute dennoch ein wenig kleinredet. „Ja, die macht Spaß, die hat diesen irren Antritt. Aber sie ist irgendwie auch ein Angeber-Motorrad.“ Da mag er nicht jeden Tag mithalten. Aber dann besinnt er sich doch – ganz Vorsitzender der Bremer Ortsgruppe des Norton Owner Club – auf pragmatische Argumente, um seine Vorliebe zu erklären: „Die Domi ist für kleinere und mittelgroße Menschen einfach bequemer. Und sie ist so sauber durchkonstruiert, die muss man einfach toll finden.“ Eine Ikone der 50er-Jahre eben, wir sagten es bereits.

Daten Norton Dominator

Norton Dominator Model 99

Motor:

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, eine untenliegende Nockenwelle, je zwei Ventile pro Zylinder, über Stößel, Stoßstangen und Kipphebel betätigt, Bohrung x Hub 68 x 82 mm, Verdichtung 7,4 : 1, Hubraum 596 cm³, Leistung 31 PS bei 5750/min

Kraftübertragung:

Umgebaut auf Zahnriemen-Primärtrieb und Mehrscheiben-Trockenkupplung, Vierganggetriebe, Kettenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr, Telegabel vorn, Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen hinten, Drahtspeichenräder mit Stahlfelgen, Reifen 3.00-19 vorn, 3.50-19 hinten, Simplex-Trommelbremse vorn, Ø 203 mm, Simplex-Trommelbremse hinten, Ø 178 mm

Maße und Gewichte:

Radstand 1410 mm, Gewicht vollgetankt 184 kg, Tankinhalt 16 l

Höchstgeschwindigkeit:

zirka 160 km/h

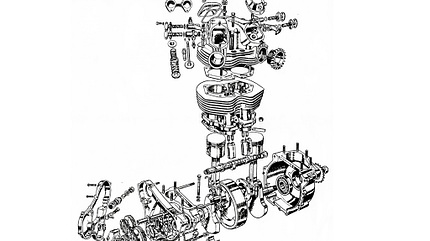

Der Motor: Norton-Twin

Heute wird gerne behauptet, Bert Hopwood sei bei der Konstruktion des Norton-Paralleltwins klassischen englischen Prinzipien gefolgt. Dabei gerät in Vergessenheit, dass diese Prinzipien, aufgestellt durch den Speed Twin von Triumph, 1947 zwar schon zehn Jahre alt waren, in der Zwischenzeit aber alles andere zählte, nur nicht leistungsstarke Motorräder. Erst nach dem Krieg machte sich die Konkurrenz auf die Verfolgung, und dabei lag BSA deutlich vorn, denn eigentlich hatte deren A7 schon 1939 die Serienreife erreicht – und erschien nun 1946.

Norton stand also unter mächtigem Druck, für Experimente blieb keine Zeit. Allein deshalb bot sich eine Pre-Unit-Konstruktion an, dann brauchte man sich ums Getriebe schon mal keine Gedanken zu machen. Beim Motor selbst griff Hopwood ungeniert auf alles zurück, was sich beim Speed Twin mittlerweile bewährt hatte. Auch Norton verbaute also eine nur zweifach rollengelagerte 360-Grad-Kurbelwelle mit zentraler Schwungmasse und außenliegenden Gegengewichten. Die Nockenwelle wird über Kette angetrieben und liegt – anders als bei der Triumph – vor dem Zylinderfuß, also relativ hoch. Durch zwei in den Grauguss-Zylinderblock eingegossene Kanäle betätigen die Alu-Stößel mittels Kipphebeln je zwei Ventile. Die Kipphebelgehäuse bilden mit dem Zylinderkopf ein Teil, über kleine und leicht abzudichtende Montageöffnungen gelangt man an die Einstellschrauben der Ventile. Die jeweils innenliegenden Einlassventile teilen sich eine dieser Öffnungen, die – übrigens mit 33 mm gleich großen – Auslassventile besitzen je eine. Gegenüber den 80 und 82 mm bei Triumph und BSA nehmen sich 72,6 mm Hub der Norton sehr bescheiden aus, trotzdem liegen sowohl Leistung als auch Nenndrehzahl (29 PS bei 6000/min) auf vergleichbarem Niveau.

Die Model 88 von 1952 debütierte zwar mit dem epochalen Federbettrahmen, musste zunächst aber den unveränderten Motor übernehmen. Erst 1954 erhielt sie den im Geländespot bereits erprobten Leichtmetall-Zylinderkopf und gewann dadurch 1,5 PS hinzu. Schon seit 1949 reüssierte Triumph mit der 650er-Thunderbird auf dem US-Markt, der zu BSA abgewanderte Bert Hopwood hatte 1950 mit der A10 ebenfalls eine 34 PS starke 650er fertiggestellt.

Norton reagierte reichlich spät, erst 1956 hievten größere Bohrung und längerer Hub sowie 31 PS die Model 99 halbwegs auf Konkurrenzniveau. Die nur in Amerika angebotene Manxman schaffte ab 1960 ebenfalls die 650 cm³, in der wunderschönen 650 SS kamen unter anderem dank Doppelvergasern und deutlich gesteigerter Verdichtung angesagte 49 PS bei 6800/min heraus. Während diesem Sportmotorrad noch eine artgerechte Motorcharakteristik bescheinigt werden kann, offenbarte der mittlerweile über 20 Jahre alte Motor seine Grenzen, als er 1962, auf 745 cm³ sowie 55 PS gepuscht, im Allrounder Atlas antrat. Das Teil schüttelte heftig, bis Mitte der 60er häuften sich die Kundenbeschwerden so sehr, dass Norton zur Radikallösung griff: Für die 1967 präsentierte Commando 750 wurde der – nun leicht nach vorn gekippt eingebaute – Motor samt Getriebe schwingungstechnisch vom Rahmen entkoppelt. Die überaus beliebte und in diversen Versionen verkaufte Commando blieb bis 1977, die letzten fünf Jahre als 850er mit real 828 cm³. Hopwoods Konstruktion hatte also fast drei Jahrzehnte überdauert.