Permanente Rennstrecken gab es nach dem Ersten Weltkrieg kaum. Sie sollten noch Jahre auf sich warten lassen. Tatsächlich wurden Motorradrennen in jenen Jahren auf staubigen, von Bäumen, Mauern oder Gebäuden gesäumten Landstraßen ausgetragen. Eigentlich war die Isle of Man damals überall.

Trotz der schwierigen Streckenverhältnisse existierten bereits in den 20er-Jahren Rennmaschinen, die auf nur mäßig befestigtem Untergrund Spitzengeschwindigkeiten jenseits der 100 km/h erreichten.

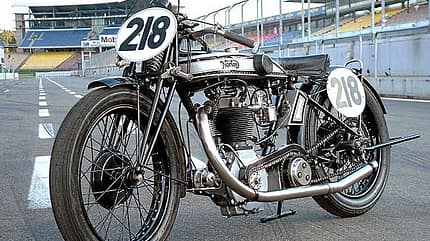

In jenen Jahren beherrschten insbesondere englische Maschinen die internationale Szene. Und die englischen Rennfahrer waren in den Golden Twenties an Draufgängertum und Risikobereitschaft kaum zu überbieten. Zu den führenden Marken im Rennsport zählte schon bald Norton. Zunächst noch mit Einbaumotoren von Peugeot, sollten bereits 1908 eigene Triebwerke zum Einsatz kommen. Als die Seitenventiler Verstärkung durch OHV-Varianten erhielten, gab es für die Norton kaum noch Gegner. Der Grundstein für eine Jahrzehnte währende Siegesserie war gelegt. Zwischen 1922 und 1927 wird die Marke im Motorrad-Rennsport weltberühmt. Zweimal gewinnen die wegen ihres flachen Stecktanks „Flattank-Norton“ genannten Modelle die Senior TT - 1924 unter Alex Bennet und 1925 unter Stanley Woods. Joe Craig, der spätere Chef des erfolgreichen Norton-Teams und legendäre „Renn-Professor“ gewann, ehe er die Zügel der Rennerei bei Norton in die Hand nahm, mit der Stoßstangen-Norton viermal hintereinander den Ulster-Grand-Prix.

Szenenwechsel: Hockenheim, Motodrom. Knapp 90 Jahre, nachdem die kopfgesteuerten Norton erstmals bei einem Rennen an den Start gingen, wird in der Boxengasse des Hockenheimrings einer der seltenen Halbliter-Renner für seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Keine Werks-, sondern eine gewöhnliche Produktionsmaschine, wie sie damals von Norton erhältlich war und auf allen Rennstrecken Europas mit großem Erfolg zum Einsatz kam. Der äußerst flach gehaltene, aus Messingblech gefertigte Kraftstofftank unterstreicht das rassige Erscheinungsbild.

Es ist frisch an diesem Morgen. Noch ist die Strecke trocken, doch der Wetterbericht hat ausgiebigen Regen angekündigt. Zunächst gibt es noch einige Servicearbeiten zu erledigen. Der Motor erhält 100 cm³ Öl, das mit Hilfe einer großen Spritze direkt ins Kurbelge-häuse injiziert wird. Etwas Sprühfett aus der Dose für die offen im Fahrtwind hängenden Ventile und noch ein wenig Fett für die beiden Antriebsketten. Mit Hilfe eines historischen Trichters wird die Maschine aus einem nicht weniger historischen Blechkanister betankt. Drei Liter Super, das sollte für ein paar Testrunden auf dem kleinen Kurs ausreichen.

Die Startprozedur ist denkbar einfach. Zwar befinden sich am Lenker diverse Hebel für eine manuelle Verstellung von Zündung und Luftschieber, doch die werden alle nicht benötigt. Der Zeitpunkt des Magneten ist auf 45 Grad Frühzündung eingestellt. Schiebestart ist angesagt.

Als ich aus der Box trete, sind die Wolken aufgerissen. Die Strahlen der Morgensonne erwärmen das schwarze Leder. Es ist ein wohltuendes, angenehmes Warm-up für den Fahrer. Die Sitzposition ist gut, der Abstand zwischen Sattel und Lenker reichlich bemessen. Das Dreigang-Getriebe wird mit der Hand geschaltet. Eine Sperre verhindert beim Zurückschalten ein Überspringen des zweiten und Einlegen des ersten Gangs. Soll der aber bewusst gewählt werden, lässt sich die Sperre mit einem Hebel am Lenker entriegeln.

Schwimmerkammer fluten, ersten Gang einlegen und den Halbliter-Eintopf rückwärts gegen die Kompression „aufziehen“. So hat der Motor beim Anschieben eine ganze Kurbelwellenumdrehung Zeit, um Schwung zu holen und den Verdichtungstakt zu überwinden.

Mit gezogener Kupplung setze ich die Norton in Bewegung. Sie bringt zwar nur 125 Kilogramm auf die Waage, verlangt aber einiges an Kraft. Nach fünf bis sechs Metern lasse ich die Kupplung kommen, der Motor reagiert mit metallischem Schnaufen. Noch zwei, drei Schritte, ein Dreh am Gasgriff und schon setzt dumpfes Grollen ein. Ich springe in den Sattel und beschleunige die Norton sanft bis zum Ende der Boxengasse. Bei 3000/min ziehe ich die Kupplung, lasse den Gasgriff los. Meine rechte Hand tastet zwischen Knie und Zylinder nach der Holzkugel am Ende des Schalthebels, um den zweiten Gang einzulegen. Absolut ungewohnt muss der Fahrer das Knie abspreizen, tasten, den Knauf packen und einige Zentimeter nach oben ziehen. Wenige Sekunden später das Ganze noch mal und wir sind im höchsten Gang, dem Dritten.

Nach zwei, drei Anwärmrunden ist der Motor auf Betriebstemperatur. Im Zweiten geht es durch die Nordkurve. Jetzt für Sekunden in den Dritten und gleich wieder zurück durch die relativ langsame Rechts-Links-Kombination eingangs der Querspange. Es folgt eine kurze Gerade, die in einer schnellen Linkskurve endet.

Das Fahrwerk zeigt sich auch bei schnellerer Gangart absolut spurstabil und gutmütig. Es lädt zu immer größeren Schräglagen ein. Die beiden Reibungsdämpfer der Webb-Gabel sind wegen dem ebenen Belag nur mäßig angezogen. Die Dämpfung funktioniert tadellos. In der Rechts-Linkskombination der Schikane macht sich das Handicap, die rechte Hand nicht gleichzeitig zum Bremsen und Schalten verfügbar zu haben, besonders deutlich bemerkbar.

Nach den beiden aufeinander folgenden Rechtskurven, die sich mit viel Schwung in einem einzigen schnellen Bogen durchfahren lassen, biege ich ins Motodrom ein. Erstmals habe ich mich auf der Norton klein gemacht, bin auf dem Sattel weit nach hinten gerutscht. Jetzt könnte man die Knie fest an den Tank pressen und durch die Sachskurve segeln, wenn die Hand nicht zwischen Tank und Oberschenkel zum Schalthebel greifen müsste. Urplötzlich fallen mir Bilder von damals ein, als Stanley Woods mit solch einer Flattank-Norton an den Start ging, bei der der Schalthebel gekröpft und weiter unten montiert war. Dadurch konnte er den Hebel mit dem Fuß erreichen und beim Schalten beide Hände am Lenker lassen.

Runde sechs: Unmittelbar nach der Sachskurve verlangt der Drehzahlmesser wieder den Dritten. Nach der schnellen Linkskurve und der Senke geht es im Zweiten auf die Start- und Zielgerade. Mit reichlich Geschwindigkeitsüberschuss lasse ich die Maschine weit heraustragen, sodass ich auf der Geraden schon wieder in den Dritten schalten kann. Die Norton liegt wie eine Eins. Ich rücke weiter nach hinten, finde anstelle eines kleinen Lederkissens aber nur das harte Schutzblech als Sitzgelegenheit. Dafür kann der Fahrer das Kinn fast auf den Tank legen. Alleine das über dem Tank verlaufende Rahmenrohr und die Befestigung des Lenkungsdämpfers verhindern das. Dennoch ist es möglich, mit dem Kopf ganz hinter dem zierlichen, mit feinem Maschendraht bespannten Rahmen abzutauchen, der den Piloten vor Steinschlag durch den Vordermann schützen soll.

Lochfrei und kraftvoll beschleunigt die Maschine von unten heraus, der Klang aus dem offenen Rohr ist eine Sinfonie für sich. Vibrationen sind da, niederfrequent und so nicht wirklich störend. Jetzt bleibt Zeit, einen prüfenden Blick auf das kleine Zelluloidfenster der Ölpumpe zu werfen, die sich rechts außen am Nockenwellengehäuse befindet. Zur Sicherheit spendiere ich dem Triebwerk mit der am Öltank angebrachten Handpumpe noch eine Portion Schmierstoff, damit ja nichts fest geht.

Dann fliege ich über die Start-/Ziellinie, vorbei an der Boxengasse und bleibe dieses Mal ganz links außen. Gut 5200/min zeigt der Smiths-Chronometric an, bevor ich den Gasgriff schließen muss. Der Motor beginnt unwirsch zu brabbeln und zu knallen. Seine ganz eigene unmissverständliche Art, mehr Futter zu fordern. Die Bremswirkung des Langhubers ist so stark, dass ich die Bremse nicht in Anspruch nehmen muss.

Weit lässt sich die Norton abwinkeln. Nichts droht die Schräglage zu beeinträchtigen. Erstmals habe ich am Ende der langen Geraden nicht zurückgeschaltet, lasse beide Hände am Lenker und ziehe bereits im Scheitelpunkt der Kurve das Gas auf. Dann kommt erneut die Querspange. Gas schließen, die Fuhre zusammenbremsen. Bremse loslassen, Knie abspreizen um den Schalthebel freizugeben, schalten, wieder Knieschluss, Hand zurück zum Gasgriff. Der Vorgang dauert mittlerweile nicht länger als zwei Sekunden.

Wir sind eins geworden, die Norton und ich. Sie fährt äußerst spurstabil. Einziges Manko sind die Bremsen. Vor 80 Jahren sicher mit das Beste auf dem Markt, aber heute, auf einem modernen Rennkurs, hoffnungslos überfordert. Obwohl die Testmaschine bereits mit den größeren Bremsen des Nachfolgemodells ausgerüstet ist, sind sie nicht wirklich in der Lage, der Motorleistung ernsthaft etwas entgegen zu setzen. Bereits nach wenigen Runden tritt starkes Fading auf, ohne das wirklich vorher anzukündigen. Erneut bremst der Motor bei geschlossenem Gashahn zuverlässiger.

Es mögen ein gutes Dutzend Runden gewesen sein, als sich nach kurzem Stottern der Motor verabschiedet. Schade, die drei Liter Kraftstoff sind verbraucht. Urplötzlich überkommt mich das Gefühl, das wohl viele noch aus ihrer Kindheit kennen. Man steckt einen Chip in den Autoscooter, und wenn es am Schönsten ist, geht die Fahrt zu Ende. Wir rollen fast bis zur Boxengasse, und wenig später fallen die ersten Regentropfen. Wenn das kein perfektes Timing war...