Die Geschichte von Kawasaki Heavy Industries reicht bis 1878 zurück. Firmengründer Shozo Kawasaki eröffnete eine Werft für stählerne Ozeanschiffe. 1906 kommt die Produktion von Lokomotiven, Güter- und Personenwagen hinzu, 1918 die Flugzeugfertigung. Mobilität zu Wasser, zu Lande und in der Luft! Heute fertigt Kawasaki Containerschiffe, Öltanker, Hochgeschwindigkeitszüge wie den berühmten Shinkansen, Helikopter und Jets, komplette Industrieanlagen und Kraftwerke. Weltweit zu einem Markenzeichen machte Kawasaki seine Motorradsparte.

Daran hat die legendäre Kawasaki Z 900 Super Four von 1972 gro-ßen, entscheidenden Anteil. Ihr Erscheinen bedeutete einen Eklat: Die vier Japaner Honda, Kawa, Suzuki und Yamaha hatten 1970 ein „sozialverträgliches“ Gentlemens Agreement getroffen und vereinbart, keine Motorräder über 750 cm3 zu bauen - um die Nicht-Motorradfahrer dieser Welt nicht noch weiter gegen sich aufzubringen. Und dann das: Auf der Kölner IFMA überstrahlte der neue Kawa-Vierzylinder, Verkaufsbezeichnung Z1, mit 79 PS bei 8500 Touren (im Ausland 82 PS), zwei obenliegenden Nockenwellen und wunderschöner Vier-in-vier-Auspuffanlage alles. Die Konkurrenten waren baff und wir Motorradfahrer begeistert bis elektrisiert.

Der damalige Kawasaki-Importeur Detlev Louis wollte MOTORRAD, wo ich Testredakteur war, keine Testmaschine geben. Deswegen kauften wir uns eine, für ganze 7200 Mark, und testeten sie gnadenlos. Volle 69,5 PS maßen wir am Hinterrad. Das war damals das Nonplusultra. Von null auf hundert in 3,5 Sekunden! Supersport pur. Den Nürburgring-Test der Z 900 in MOTORRAD 15/1973 schrieb der berühmte „Klacks“, alias Ernst Leverkus. Der Titel des Artikels sagte alles: „Schiere Gewalt.“ Für die Messfahrten saß ich selbst im Sattel und fuhr die Testrunden über die damals noch 22,835 Kilometer lange Nordschleife - sagenhafte 227,85 km/h Spitze auf der Döttinger Höhe inklusive. Unvergesslich, wie wahnsinnig die Z aus ihren vier Einzelrohren brüllte, wenn man das Gas voll stehen ließ. Das war einfach Kraft ohne Ende! „Auf der Endgeraden war kein Kraut gegen diese Gewalt gewachsen“, schrieb Klacks.

Nur setzte das Fahrwerk dem gewaltigen Vortrieb Grenzen. „Auf einer normalen Landstraße merkt man schon, dass die 900er beim Anfahren an eine Kurve in Schräglage beim Gaswegnehmen schaukelt“, schrieb Klacks, „aber auf dem Nürburgring unter entsprechenden Zeitbemühungen wird diese Erscheinung zu einer Exis-tenzfrage.“ Die Ursachen für das Aufschaukeln jenseits der 200er-Schallmauer? Der labile Doppelschleifenrahmen, unterdämpfte Federelemente und die in verschleißfreudigen Buchsen gelagerte Schwinge. Für den Nürburgring-Test montierten wir daher Konis, einen schmaleren Lenker und bessere Metzeler-Reifen. Trotzdem, die Z1 wackelte an manchen Stellen des Rings wie ein Lämmerschwanz. Selbst als erfahrener Tester musste man mitunter das Gas wegnehmen. Adrenalin bis in die Haarspitzen.

Sie begleitete mich weiter, die 900er-Kawasaki. In MOTORRAD 4/1976 überschrieb ich meinen Test mit „Frankensteins Tochter“. Noch immer waren die Fahrleistungen gut für Expresstempo. „Weiche und doch barbarisch einsetzende Kraft - die Kraft, die aus der Kawa 900 kommt, scheint schier unerschöpflich zu sein.“ 1976 verbesserten ein verstärkter Rahmen und eine zweite Scheibenbremse vorn das Fahrverhalten. Ende 1976 löste die 85 PS starke, prestigeträchtige Z 1000 die 900er ab. Sie betitelte ich mit „Frankensteins Meisterstück“ (MOTORRAD 23/1976). Technisch war die 1000er eher eine vier Millimeter aufgebohrte 900er, bloß mit weniger schicker Vier-in-zwei-Auspuffanlage.

Der Eindruck schierer Gewalt von Frankensteins Tochter und Meisterstück hat sich fest eingebrannt im Hirn. Mit hohem Lenker konnte man sitzend so um die 140 km/h fahren, ab 150 legte man sich flach auf den langen Tank und hielt den Gasgriff mit den ausgeprägten Querrippen fest am Anschlag. In unteren Gängen konnte man den Motor schon mal bis über 9000 Touren drehen und hatte dann guten Anschluss im nächsten Gang. Längere Zeit vollgasfest war der Vierzylinder allerdings nicht. Getriebe und Lichtmaschinenrotoren nahmen das übel.

Heute fährt jedes Mittelklassemotorrad rasanter als die Z 900. Und vor mir steht sogar die 139 PS starke Z 1000. Sie ist 13 Kilogramm leichter als die alte 900! Und sieht aus, als wär sie einem japanischen Manga-Comic entsprungen. Waren die Kawa-Designer auf Drogen? Selbst die fette Upside-down-Gabel ist komplett verhüllt, macht auf Starrgabeloptik. Ein Haufen wabbeliger Plastikteilchen ist über die Maschine verteilt. Unverwechselbar oder überdesignt? Geschmackssache. Aber wie sie röhrt, die Z 1000, unglaublich! Dieses Motorgeräusch, das ist Kawasaki.

Und wie sie geht, selbst im sechsten Gang die Arme lang zieht. Was für ein Schub! Dreht man die Gänge aus, beschleunigt die Z 1000 wie der Teufel. Technisch aber nimmt ein solch moderner Motor Vollgas nicht krumm. Man hat den Eindruck, immer und überall zu schnell zu sein und saumäßig hochzudrehen. Dabei sind es bloß 130 Sachen und nicht mal 6000 Touren, sofern man die nötigen Daten auf dem flachen, neumodischen „Multifunktionsinstrument“ überhaupt ablesen kann. Bei einer Z 900 machen wir heutzutage das Fahrwerk mit Ikon-Federbeinen (Nachfolger der Konis) und Bridgestone BT 45 fit, bauen einen flachen LSL-Lenker darauf (Magura-Lenker gibt’s nicht mehr), füllen Super Plus ein und ballern los. Das Schöne an der 900er von 1973 ist heute, dass man jederzeit gemütlich fahren kann mit ihr, ist ja ’ne alte Karre, und die heutigen Motorradkumpels verlangen keine kamikazeänlichen Heldentaten, die haben wir schon hinter uns. Aber wenn’s darauf ankommt, ist immer der vorne, der das Gas am längsten stehen lässt.

Heute ist das Triebwerk der Z 1000 ein echtes Tier, Frankensteins Tier, Wahnsinn! Es zieht und dreht und drückt. Nur das Getriebe scheint bei Schaltbarkeit und Schaltgenauigkeit irgendwo 1985 stehen geblieben zu sein. Was sich zeigt, wenn man mit der Manga-Kawa 350 Kilometer über erst-, zweit- und drittklassige Landstraßen bürstet: Michelin Pilot Road 3 machen die 1000er richtig handlich, fast schon übernervös-kippelig. Dafür hält serienmäßiges ABS den Kopf frei. Wahnsinn, wie das bremst.

245 km/h soll die heutige Z 1000 schnell sein. Und dabei noch richtig gut geradeaus laufen. Ich hab’s nicht ausgetestet, war mir zu mühsam. Auf Stress beim Motorradfahren habe ich heute keine Lust mehr. Wie steht’s auf meinem T-Shirt? „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“

Motoren-Technik

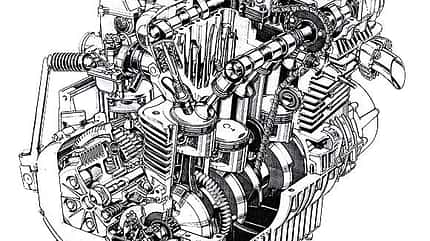

Kawasaki 900 Z1-Motor

Eine geniale Idee: Vier Takte mit vier Zylindern in Reihe zu koppeln, ermöglicht hohe Laufkultur bei großer Spitzenleistung und recht wenig Bauteilen. All das gab es in Motorrädern bereits seit 1904. Doch erst die vier japanischen Marken verhalfen dem quer eingebauten Reihenvierzylinder zum weltweiten Siegeszug. 1969 kam die Honda CB 750, 1973 die Kawasaki Z 900. Ihr luftgekühlter Motor trug im Gegensatz zur Honda zwei obenliegende Nockenwellen; hochmodern betätigten Tassenstößel je zwei Ventile pro Zylinder. Weitere Merkmale: Leichtmetallzylinder mit Gusslaufbuchsen, vier Rundschieber-Vergaser (0 26 mm), Fünfganggetriebe, Kick- und E-Starter. Mit je 66 Millimeter Bohrung und Hub war das Triebwerk quadratisch und damit recht drehfreudig ausgelegt. Jedoch nahmen die Rotoren der Lichtmaschine Drehorgien auf Dauer übel: Sie flogen auseinander. Im Ernstfall verschweißte sich ihr Sitzkern auf der Kurbelwelle. Rollengelagerte Kurbelwelle, kontaktgesteuerte Zündung und kurze 3000er-Wartungsintervalle waren damaliger Stand der Technik.

Kawasaki Z 1000-Motor

2003 knüpfte Kawa mit der Z 1000 an seine Tradition an. Das böse japanische Naked Bike nutzte den Motor der ZX-9R, wassergekühlt, mit 953 cm³, 16 Ventilen, Einspritzung, sechs Gängen - und vier einzelnen, schlanken Edelstahl-Auspufftüten, als Tribut an die Z1. 2007 folgte ein Zwischenmodell mit gleichem Motor. 2010 kam ein komplett neu entwickelter 138-PS-Vierzylinder voll mittragend in ein neues Fahrwerk mit Alu-Rahmen. Der Liter Hubraum ist nun mit 1043 cm3 satt eingeschenkt, das maximale Drehmoment von 110 Newtonmetern bärig. Heute gibt’s kurzhubige Auslegung und zwei Ausgleichswellen. Die Fallstromdosselklappengehäuse tragen rechnergesteuerte, hoch-ovale Sekundärdrosselklappen. Sie sollen das Ansprechverhalten auf Gasbefehle optimieren. Um Baubreite zu sparen, liegt die Steuerkette nicht mehr wie bei der Z1 zwischen den Zylindern zwei und drei, sondern seitlich. Dies spart ein Lager ein. Modern sind beschichtete Alu-Zylinder, hohe Verdichtung (11,8:1; Z1: 8,5:1) und gleitgelagerte Kurbelwelle. Die Service-Intervalle betragen 6000 Kilometer.

Technische Daten

| Kawasaki 900 Z1 | Kawasaki Z 1000 | Bauart Motor | Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor | Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |

| Gemischaufbereitung | Rundschiebervergaser, Ø 28 mm | Einspritzung, Ø 38 mm | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |

| Getriebe | Fünfgang | Sechsgang | Sekundärantrieb | ¾-Zoll-Kette mit O-Ringen | 525er-Kette mit O-Ringen |

| Bohrung x Hub | 66,0 x 66,0 mm | 77,0 x 56,0 mm | Hubraum | 903 cm3 | 1043 cm3 |

| Verdichtung | 8,5:1 | 11,8:1 | Leistung | 58,0 kW (79 PS) bei 8500/min | 101,5 kW (138 PS) bei 9600/min |

| Drehmoment | 74 Nm bei 7000/min | 110 Nm bei 7800/min | Gewicht vollgetankt | 235 kg | 222 kg |

| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h liegend (sitzend: 207 km/h) | 240 km/h | Preis | 7200 Mark (1973) | 11 695 Euro (ohne Nebenkosten) |