Es gab gar keine Zweifel: Das ideale Fahrzeug für Gerd Windhorst konnte nur Zündapp heißen. Zum Warmmachen, na gut, hatte er eine AWO, danach ein Max-Gespann hergenommen. Aber als das Geld reichte, kam eine KS 601 Sport mit Steib TR 500 ins Haus. Dieses Gespann gibt’s noch immer, über 40 Jahre keinen einzigen Tag abgemeldet. „Und darin“, schmunzelt der 74-jährige Schmiedemeister, „haben wir unsere Kinder großgezogen.“ Als das geschafft und wieder Zeit für eigene Wünsche war, gesellten sich so um 1980 eine KS 750 und ein paar Jahre später die K 800 hinzu. Krönung und Erinnerung zugleich: „Davon hat mein Vater immer geschwärmt.“

Wohl nicht als Einziger: Die hubraumstärkste je gebaute Zündapp genoss vor dem Krieg einen legendären Ruf, sie versprach unvergleichlichen Luxus, als die meisten Motorradfahrer nur kleine Einzylinder kannten. Diese K war die Gold Wing der 30er-Jahre, den besten BMW mindestens ebenbürtig. Etwas früher als die Münchener hatten die Nürnberger 1922 mit dem Motorradbau begonnen, sich aber vornehmlich in kleineren und mittleren Hubraumklassen getummelt. Obwohl dort gutes Geld zu verdienen war, traf die Weltwirtschaftskrise die Franken schwer, und so darf durchaus als mutig gelten, dass der 1932 von seinem Vater inthronisierte Hans-Friedrich Neumeyer beschloss, dieser Krise mit einem komplett neuen und weit gespreizten Programm zu entfliehen. Als hauptverantwortlichen Konstrukteur konnte er Richard Küchen gewinnen, der erst ein Jahr vorher bei Triumph/Nürnberg angeheuert und zuvor bereits einige viel beachtete Motoren vorgestellt hatte. Unter Küchens Leitung entstand tatsächlich in weniger als einem Jahr eine Modellpalette, mit der Zündapp in die Spitze der deutschen Motorradindustrie aufrückte.

Leistungscharakteristik und gestalterische Möglichkeiten

Nur die Einstiegsmodelle namens Derby trugen noch einen konventionellen Rohrrahmen. Darüber rangierte die K 200, ebenfalls noch mit dem bewährten Einzylinder-Zweitakter, aber – und daher das K – mit Kardanantrieb und Doppelschleifen-Starrrahmen aus Kastenprofilen. Es folgten die Modelle mit völlig neu konstruierten Seitenventil-Zweizylinder-Boxermotoren mit 400 und 500 cm³. Schließlich als Krönung die 600 beziehungsweise 800 cm³ großen Vierzylinder-Boxer, wohl weniger als Provokation gegenüber BMW zu verstehen, sondern als Versuch, das Motorrad höchstmöglich zu zivilisieren. Vor allem in der Oberklasse und jenseits sportlicher Einsätze hatte sich der Einzylinder überlebt, die Amerikaner wiesen mit ihren großen Luxustourern einen Weg, dem sich auch einige englische Marken öffneten und der das ganz besondere Interesse Richard Küchens fand: Ein Vierzylinder-Boxer versprach, allemal als Seitenventiler, einen seidenweichen Rundlauf bei hauchzartem Leistungseinsatz aus niedrigsten Drehzahlen und gleichzeitig ausdauernder Kraft.

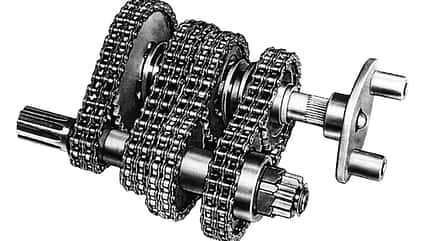

Höchstleistung zählte für Küchen nicht so sehr, dann hätte er ja einfach einen ohv-Motor zeichnen können. Nein, die Leistungscharakteristik und die gestalterischen Möglichkeiten des Seitenventilers begeisterten ihn. Die beiden Grauguss-Zylinder jeder Seite tragen einen flachen Leichtmetall-Zylinderkopf, die beiden jeweils innenliegenden Einlassventile werden von einem gemeinsamen Ansaugkanal versorgt. Dieser führt innerhalb des Triebwerk-Gehäuses zum über dem Getriebe montierten Einfach-Vergaser, und wer ein wenig Vorstellungsvermögen besitzt, der fängt jetzt schon mal an, die Ansaugwege zu berechnen. Die Gestaltung der Kühlrippen und noch mehr das charakteristische Luftleitblech am hinteren Zylinder verdeutlichen, dass dessen Hitzehaushalt durchaus als Problem gesehen wurde. Dazu später. Über eine Mehrscheibenkupplung gelangt die Kraft an das für Küchen typische und in der K-Reihe erstmals realisierte Kettengetriebe, das Hinterrad wird dann von einer Welle angetrieben. Selbige besitzt keine Dämpfungselemente, schon deshalb war die gegenüber einer Zahnrad-Konstruktion höhere Elastizität des Küchen-Getriebes sehr willkommen. Die Kugelschaltung entstammt dem Automobilbau, ihre langen Schaltwege fallen im Gespannbetrieb weniger auf als bei flotter Solofahrt.

Unter der vorderen Abdeckhaube des sehr glattflächig gehaltenen Triebwerkgehäuses wird es kompliziert: Die Kurbelwelle treibt über ein Schneckengetriebe die senkrecht stehende Welle des – ebenfalls aus Autobeständen stammenden – Zündverteilers an. Über eine Kette setzt sie die Nockenwelle in Schwung, diese wiederum bringt mittels Stirnrädern die Lichtmaschine auf Trab. Ebenfalls mittels Stirnrädern treibt die Kurbelwelle die im Ölsumpf werkelnde Ölpumpe an, welche übrigens stramme drei Liter Schmiermittel in Umlauf bringt. Hinter der – formschön abgedeckten – Lichtmaschine sitzt der – natürlich ebenfalls abgedeckte – Vergaser, und zu jenem gibt es gleich zwei Geschichten: Das anfangs verbaute Teil machte die K 800 zur Säuferin der Extraklasse, denn der Unterdruck des ansaugenden Zylinders verteilt sich zunächst in aller Ruhe über das meterlange Einlasssystem des Vierzylinders. Ewig musste der Gashahn aufgerissen bleiben, damit Gemisch in die Brennräume gelangte und schließlich Vortrieb einsetzte. Dann doch besser in der Beschleunigungsphase einen Extra-Schluck spendieren und dafür den Hahn zügig wieder auf Halbgas stellen können. Darum kam die K 800 schnell zu einem Amal-Vergaser mit Beschleunigerpumpe, und damit pendelte sich der Verbrauch bei rund sechs Litern ein.

Die andere Geschichte? Stammt von Gerd Windhorst. Der fährt nämlich ohne die Verkleidung des Vergasers herum, und das aus gutem Grund. Unter bestimmten Bedingungen können Lima und Motor unter der ganzen Deckelei eine ziemliche Hitze aufbauen. Und dann reichen manchmal ein fröhlich verdunstendes Benzintröpfchen und ein klitzekleines Fünkchen an den Lima-Kohlen, um die ganze schöne Zündapp in Brand zu setzen. So geschehen und gerade noch rechtzeitig bemerkt während eines Familienausflugs mit mehreren Gespannen. Die finden im Hause Windhorst – getreu dem alten Slogan: „Mit Zündapp durch die Welt, spart Arbeit, Zeit und Geld“ – regelmäßig statt, und dabei schlägt sich die K 800 wacker. Auch Rallyes mit Tagesetappen von 200 Kilometern scheut der stolze Besitzer keineswegs, insgesamt 30000 hat er, meist begleitet von seiner Frau, schon zurückgelegt.

Bestens geeignet für das schwere Gespann

Und so war das auch gedacht, als er die K 800, Baujahr 1936, quasi um die Ecke erworben hat. Sah noch ganz gut aus, der Motor war aber „auf“, wie man in Norddeutschland sagt. Den hat Gerd Windhorst also gemacht, und dabei festgestellt, dass ein Lagersitz für die Kurbelwelle nicht mit dem entsprechenden Rollenlager fluchtete. Der war falsch gefräst worden; sensible Sache. Seither hat er die Lager noch mal erneuert, demnächst sind sie wieder dran. Das Küchen-Getriebe findet er prima, hat damals reingeguckt, keinen nennenswerten Verschleiß festgestellt und alles wieder eingebaut. Später hat der passionierte Zündapp-Sammler und Restaurator die entsprechende Meterware gefunden und seither bei einigen Getrieben schon die Ketten getauscht.

„Irgendwann“, bemerkt er ganz entspannt, „kommt das von der K 800 wohl auch mal dran.“ Als einzige Schwachstellen nennt Windhorst die hinteren Zylinder, aber weil er die Bohrung zwei Hundertstel größer hat schleifen lassen, herrscht Ruhe. Kein Kolbenzwicken, kein gar nichts, und von verölten Kerzen weiß er auch nicht zu berichten. Stattdessen von einem überaus souveränen Motorlauf, trotz nicht gerade üppiger Schwungmassen bestens geeignet für das schwere Gespann.

Imposanter Rekord-Beiwagen

Eines war von vornherein klar: Die K 800 sollte nicht alleine bleiben. Ihr zur Seite steht der wahrlich imposante Rekord-Beiwagen aus der Produktion des Wieners Franz Castek. Den fand Windhorst, man glaubt es kaum, zwei, drei Dörfer weiter, mitten in der norddeutschen Tiefebene. Mit dem verchromten und armdicken Rohr seines hinten offenen Bogenchassis' ist der Rekord ein echter Hingucker, allemal in der ausladenden Touren-Variante. Auf jeder Seite trägt der nahtlos gezogene Rohrbogen unten eine Blattfeder, auf denen ruht das aus Walzblech gefertigte Boot. Allerdings ist es nur am vorderen Ende der Feder fixiert, auf dem hinteren besitzt es einen für Franz Castek gesetzlich geschützten Federrollengleiter. Der Mechanikermeister warb dafür mit blumigen Worten: „Diese Gleiter haben das Bestreben, den kleinsten sowie den stärksten Stoß rollend auf der Langfeder auszugleichen, sodass die Karosserie immer ruhig und sanft dahinschwebt.“ Seitliche Stöße auf das Seitenwagenrad soll der elastische Bogenrahmen abfedern, unterm Strich, so verspricht Castek, „ist selbst auf den schlechtesten Straßen das Fahren möglich“. Das kann Gerd Windhorst nur bestätigen: Klagen aus dem Seitenwagen kennt er „eigentlich gar nicht“.

In allen möglichen Dekors wurde ausgeliefert, auch das von Windhorst restaurierte Boot präsentiert sich in schwungvollem Design. Von den damals offerierten Extras kann es Seitenwagenbremse und Cabrio-Dach vorzeigen, die Seitenlampe in Stromlinienform nicht zu vergessen und schon gar nicht die Zierfigur auf der Bootsnase. Sie hat die Form eines schwebenden Schutzengels, und der macht seinen Job – mittlerweile sogar als Brandschützer – echt gut. Das beruhigt Gerd Windhorst ungemein, denn seine Freude an diesem Gespann ist unübersehbar: Dem kalten Motor verabreicht er mittels Gasgriff drei, vier kleine Benzinspritzer, schaltet die Zündung ein, tritt zweimal auf den Kickstarter, dann lächelt er selig. In unerschütterlichem und ruhigem Leerlauf wartet die Zündapp, bis Windhorst sich die Brille zurechtgerückt hat, dann legt er den zweiten Gang ein – „Den ersten brauch ich nur in den Bergen“ – und fährt vom Hof. Knapp über 40 hat er den Vierten drin – „Aber der reicht auch runter bis 30“ – und spätestens dann weiß er wieder ganz und gar: „So ein elastischer Motor, der ist wohl einmalig.“

Technische Daten Zündapp-Gespann

Motor:

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-sv-Boxermotor, eine untenliegende Nockenwelle, je zwei Ventile pro Zylinder, über Stößel betätigt

Bohrung x Hub: 62 x 66,6 mm

Verdichtung: 5,8:1

Hubraum: 791 cm³

Leistung: 22 PS bei 4300/min

Kraftübertragung:

Mehrscheiben-Kupplung, Viergang-Duplexketten-Getriebe, Wellenantrieb

Fahrwerk:

Doppelschleifenrahmen aus Pressstahl-Profilen, Trapezgabel aus Pressstahl-Profilen mit hydraulischem Dämpfer, Drahtspeichenräder mit Stahlfelgen, austauschbar, Reifen 3.50-19 vorn und hinten, Simplex-Halbnaben-Trommelbremse vorn und hinten

Beiwagen:

Rekord-Touren-Beiwagen der Firma Franz Castek/Wien, hinten offenes Bogenchassis aus Stahlrohr, mit vier Anschlüssen am Motorradrahmen befestigt, 1 ½-sitziges Stahlblech-Boot, auf Blattfedern gelagert, Beiwagenrad ungefedert, Reifen 3.50 x 19, Halbnaben-Trommelbremse

Maße und Gewichte:

Radstand 1405 mm

Gewicht vollgetankt 193 kg (Gespann zirka 320 kg)

Tankinhalt 12 l

Höchstgeschwindigkeit:

zirka 125 km/h (als Gespann zirka 105 km/h)