Wir schreiben den 1. Januar 1940. Eine neue Ausgabe von "Das Motorrad" erscheint, ja, just an Neujahr. Die "Unabhängige Illustrierte Fachzeitschrift für Motorradbau und -sport", so lautete ihr Untertitel, stand damit am Beginn eines denkwürdigen Jahrzehnts. Produziert in der Berliner Magazinstraße (wie sinnig) 15–16 ist die Ausgabe 1/1940 zum Preis von 35 Pfennig ganze 20 Seiten dünn. "Das Motorrad" macht sich in seinen Leitartikeln zum verlängerten Arm der NS-Propaganda. Schlimm genug. Und BMW?

Serienmodelle, die mit geringen Modifikationen

Verschrieb sich als Lieferant von Flugmotoren für Kampfflugzeuge der deutschen Kriegswirtschaft. Dem musste sich die Produktion von Motorrädern unterordnen: Der Bau der sportlichen R 51 wurde bereits im Jahr 1940, die Fertigung aller übrigen Typen 1941 eingestellt. Motorräder von BMW waren allerdings bei Behörden beliebt, auch bei der Wehrmacht. Als leichte Kurier- und Ausbildungsmaschinen waren die Modelle R2, R4 und R 35 im Einsatz. Sie alle wurden in den 30er-Jahren entwickelt, genau wie die R 12. Diese wurde mit Beiwagen an die Wehrmacht geliefert.

Im Prinzip waren das alles zivile Serienmodelle, die mit geringen Modifikationen – wie Lackierung, anderen Schutzblechen oder größeren Halterungen für Gepäck – "kriegstauglich" angepasst wurden. Die deutsche Expansions- und Kriegspolitik erforderte ein Motorrad-Gespann, das auf verschiedensten Untergründen vorankommen konnte, von Schotter über Schlamm, Eis und Schnee bis hin zu Wüstensand. Es musste also unter extremen Bedingungen sowie Temperaturen funktionieren und dazu möglichst wartungsfreundlich aufgebaut sein.

Zündapp und BMW arbeiteten eng zusammen

Ferner sollte die neue Maschine große Lasten tragen können ("Lastenheft" war hier wörtlich zu nehmen) und das niedrige Marschtempo der Infanterie-Truppen tagelang ohne Überhitzung durchhalten. Zündapp und BMW erhielten 1938, noch vor dem Krieg, einen entsprechenden Entwicklungsauftrag und arbeiteten eng zusammen. BMW nutzte zunächst die R 71 als Basis. Doch deren seitengesteuerter Motor machte bei längeren Fahrten im Geländeeinsatz mit niedrigen Tempi thermische Probleme. Als Antwort darauf entwickelte BMW einen komplett neuen Motor.

Heraus kam die R 75, besser bekannt als "Wehrmachtsgespann". Es konnte bis zu drei Mann Besatzung samt Maschinengewehr tragen. Sein 745-Kubik-Boxer leistete moderate 26 PS bei 4.000 Umdrehungen, drückte aber ein bulliges Drehmoment. Zudem kam der Quadrathuber (Bohrung wie Hub 78 Millimeter) durch seine niedrige Verdichtung von nur 5,8 zu eins selbst mit qualitativ schlechtem oder synthetisch erzeugtem Kraftstoff klar.

Das Getriebe hielt vier Gänge für Straßenbetrieb und drei für den Einsatz im Gelände parat. Zudem gab es für beide Übersetzungen je einen Rückwärtsgang – wichtig beim Rangieren des bereits leer 400 bis 420 Kilogramm schweren Trumms (ohne Anhänger). Hinzu kamen rund 250 bis 270 Kilogramm Nutzlast.

Permanent angetriebenes Beiwagenrad

Zum technischen Aushängeschild wurde das permanent angetriebene Beiwagenrad. Das dazu notwendige Differenzial besaß eine Sperre, um bei widrigen Bedingungen an Hinter- beziehungsweise Beiwagenrad das volle Drehmoment abgeben zu können. Auf der Straße schaffte dieser Büffel auf Rädern bis zu 95 km/h, der Verbrauch pendelte sich bei zirka 6,3 Liter, offroad eher bei 8,5 Liter je 100 Kilometer ein. So ermöglichte der 24-Liter-Tank einen Aktionsradius von etwa 280 bis 380 Kilometern.

Die widerstandsfähige Maschine mit dem ungepanzerten Beiboot verfügte über einen verschraubten, teilbaren Rahmen, um einen leichten Motor-Ausbau für Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Die drei 4,5 Zoll breit bereiften 16-Zoll-Räder waren untereinander und zur Zündapp identisch. Innovativ: Die Trommelbremsen in Hinterrad und Beiwagenrad wurden hydraulisch betätigt! Der Luftfilter wurde in der laufenden Serie auf den Tank verlegt, um sich im Gelände nicht so schnell zuzusetzen.

Die Produktion lief 1941 in München an, wurde jedoch im Oktober 1942 komplett ins Werk nach Eisenach verlegt – in Bayern liefen nur noch Flugmotoren vom Band. Nach rund 18.000 Exemplaren wurde die R 75 im Jahr 1944 eingestellt; das Modell wurde vom billiger zu produzierenden VW Kübelwagen abgelöst.

Maschinen und Zeichnungen in sowjetischer Besatzungszone

Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland, seine Städte lagen in Trümmern. Die Münchner Werksanlagen wurden bei alliierten Luftangriffen fast vollständig zerstört. Was danach noch brauchbar war, wurde für Reparationsleistungen demontiert. Dagegen lag das Werk Eisenach, wo BMW seine Automobile und die R 75 gefertigt hatte, in der sowjetischen Besatzungszone. Somit waren neben dem Maschinenpark auch die dort befindlichen Konstruktionszeichnungen für BMW verloren.

In dieser schwierigen Zeit fertigten die BMW-Werke in München und im West-Berliner Stadtteil Spandau aus Altmetallbeständen Haushaltsgeräte wie Kochtöpfe oder Kartoffelreiben. Sogar landwirtschaftliche Maschinen und einige Fahrräder wurden gefertigt. Später kamen Ersatzteile für Vorkriegs-BMWs dazu. Als die Alliierten den Bau eines Motorrads bis 250 cm³ erlaubten, wurde eine Maschine von 1939 in ihre Einzelteile zerlegt und bis zur letzten Schraube vermessen. So entstanden durch das hohe persönliche Engagement der Belegschaft neue Blaupausen.

Alliierten-Hubraum-Beschränkung fiel weg

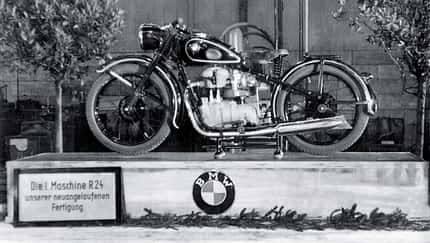

Damit kam es zur R 24, die im Frühjahr 1948 auf der Hannover Messe und dem Genfer Auto-Salon präsentiert wurde. Im verschraubten Rohrrahmen-Chassis der R 23 saß ein nun höher verdichtender 250er-Einzylinder, der über vier statt einst drei Gänge verfügte und mit fliehkraftgeregelter Zündverstellung 12 PS bei 5.600 Umdrehungen leistete. Schick waren weiße Zierlinien und der Fischschwanz-Auspuff. Rund 9.400 Exemplare entstanden in den Wirtschaftswunder-Zeiten, just zur Einführung der D-Mark.

1949 fiel die von den Alliierten verlangte Hubraum-Beschränkung weg. Noch Ende 1949 stellte BMW die R 51/2 als ersten (500er-)Nachkriegsboxer vor. Sie basierte zwar noch auf der R 51 von 1938, wies aber trotzdem den Weg in die 50er-Jahre.