Die Anfänge: um 1900 bis 1914

Am Anfang war nicht der Daimler-Reitwagen von 1885. Zum einen hatten Pierre Michaud und Louis-Guillaume Perreaux ihr Dampfrad schon 1869 zum Laufen gebracht, und zum anderen hat Gottlieb Daimlers Aggregatträger das Prinzip des Motorrads sowieso nicht verstanden. Stand also die Hildebrand und Wolfmüller aus dem Jahr 1894, das erste Serienmotorrad der Welt, am Anfang der Motorradgeschichte? Man kann es so festlegen, wenn man denn ein exaktes Anfangsdatum braucht. Die eigentliche Geschichte ist damit aber nicht erzählt, denn richtig gezündet hat das Motorrad erst in den Jahren um 1900, und zwar weltweit.

1899 baute Laurin & Klement in Böhmen die ersten Motorräder

1899 baute Laurin & Klement in Böhmen die ersten Motorräder, 1901 begann die belgische Fabrique Nationale d’Armes de Guerre, kurz FN, mit der Motorradproduktion ebenso wie die Indian Motorcycle Company in Springfield/USA oder Royal Enfield im britischen Redditch. Außerdem Adler und die als „Neckarsulmer Strickmaschinen Fabrik“ gegründete Firma NSU, nicht zu vergessen Opel in Rüsselsheim und Brennabor in Brandenburg an der Havel. 1902 folgten Triumph im britischen Coventry, BSA in Birmingham und Wanderer im sächsischen Chemnitz. 1903 nahmen Harley-Davidson in Milwaukee, Victoria in Nürnberg und nach FN, Royal Enfield und BSA ein weiterer traditionsreicher Waffenhersteller, die Firma Husqvarna in der namensgebenden schwedischen Stadt, den Bau von Motorrädern auf.

Bereits im Frühjahr 1903, in Heft drei der Satirezeitschrift „Simplicissimus“, der „Radel-Nummer“, warben die Neckarsulmer Fahrradwerke mit dem Slogan „Bestes Motorrad der Welt“ und behaupteten, im Jahr zuvor über 1000 Motorräder verkauft zu haben. Außerdem annoncierte Corona als Hersteller von Fahr- und Motorzweirädern, Jooss Söhne & Co. warben für ihre Zweiradmotoren, Dürkopp für Fahrräder, Motorräder, Motorwagen und Nähmaschinen, Brennabor für Motorräder und Continental, Dunlop sowie Metzeler für ihre „Pneumatik“-Produkte. In Stuttgart wurde die „Vorläuferorganisation des ADAC, die „Deutsche Motorradfahrer-Vereinigung“ DMV gegründet, und im Oktober des gleichen Jahres erschien in Deutschland erstmals eine Zeitschrift, die sich speziell dem aufstrebenden neuen Verkehrsmittel widmete: „Das Motorrad“.

Motorradbau entstand in den unterschiedlichsten Industrien

Die obige Liste von Motorradpionieren ist schon unübersichtlich lang, aber längst nicht vollständig. Denn De Dion in Frankreich und Zedel in der Schweiz, um nur zwei zu nennen, lieferten kleine, leichte Motoren, die sich für den Einbau in modifizierte Fahrradrahmen eigneten, und versorgten damit eine schier unüberschaubare Zahl von weiteren Motorradkonfektionären. Fragt man nach Gründen für dieses In-der-Luft-liegen der Motorisierung im Allgemeinen und des Motorrads im Besonderen, so ist als wichtiger Faktor die rapide industrielle Entwicklung in Europa und den USA zu nennen. Vor allem das Deutsche Reich hatte bis zur Jahrhundertwende ein gewaltiges Industrialisierungs- und Rüstungsprogramm absolviert und sich hinter den USA und Großbritannien auf Platz drei der weltweiten Industrieproduktion katapultiert.

Zwischen 1850 und 1900 war die Zahl gut ausgebildeter Facharbeiter in Deutschland exponentiell angestiegen, und sie stieg stetig weiter. Was dadurch in der Breite und der Tiefe an Erkenntnissen gewonnen wurde, brachte eine wahre Hochkultur der Metallverarbeitung mit sich.

Fahrräder, Waffen und Näh-, Strick- sowie Schreibmaschinen – aus diesen Segmenten des Maschinenbaus stammten die meisten Unternehmen, die mit dem Motorradbau begannen. Das liegt nahe; sie hatten die größte Erfahrung im Umgang mit hochwertigen Materialien und höchst präzisen, weil miniaturisierten Bauteilen, wie sie die Motorradtechnik erforderte. Denn selbst die Vierzylindermotoren mit größerem Hubraum, die Laurin & Klement sowie FN ab 1905 und Henderson ab 1911 auf den Markt brachten, waren durchaus zierliche Konstruktionen. Vielleicht liegt darin eine Erklärung dafür, dass Automobil- und Motorradproduktion schon in dieser frühen Phase, in der die Spezialisierung noch nicht so weit fortgeschritten war, nur mit Schwierigkeiten unter einem Firmendach zu vereinigen waren. Es gab viele Automobilhersteller, die es mit Motorradproduktion versuchten, und umgekehrt, doch die Mehrzahl dieser Unterfangen wurde wieder aufgegeben.

Das Veloziped war auf dem Land eine Sensation

Mit der Industrialisierung ging eine rapide Urbanisierung einher. 1871 gab es im Deutschen Reich acht Städte mit über 100.000 Einwohnern, in denen 4,8 Prozent von 41,1 Millionen Deutschen lebten. 1910 lebten 21,3 Prozent von nunmehr 64,9 Millionen Deutschen in 48 Großstädten mit über 100.000 Einwohnern. Der Verkehrsraum Großstadt kommt der Dynamik von Motorfahrzeugen zwar nicht gerade entgegen, doch als Brennpunkte der Kommunikation sorgten und sorgen Großstädte für die rasche und massenhafte Verbreitung neuer Entwicklungen. Im Fall der Motorisierung waren es zudem die in diesem Bereich engagierten Industriebetriebe selbst, die eine große Zahl von Arbeitern in die Städte zogen und so dieses Thema in der städtischen Öffentlichkeit ständig präsent hielten.

Ebenfalls förderlich waren weitere typisch großstädtische Erscheinungen der damaligen Zeit, wie die im Zuge der Industrialisierung eingeübte Zeiteinteilung und die generelle Beschleunigung des Daseins, die mit der Rationalisierung von Arbeitsprozessen begann und rasch auf andere Lebensbereiche übergriff. Obgleich die Landbevölkerung größere Entfernungen in weniger gut ausgebauter Infrastruktur zu bewältigen hatte, lief sie der Stadtbevölkerung hinterher, wenn es galt, Motoren und andere Maschinen für ihr Fortkommen zu nutzen. Anne Steck, Jahrgang 1912, erinnerte sich lebhaft an ihre Jugend im schwäbischen Dorf Wimsheim: „Es war damals noch eine Sensation, wenn einmal ein Veloziped durchs Dorf fuhr. Wir Kinder sind ihm alle nachgerannt.“ Sogar Feindseligkeiten gegenüber Fahrrad-, Auto- und Motorradfahrern waren anfangs auf dem Land nicht selten; aufhalten konnte dieser Widerstand die Motorisierung jedoch nicht.

Das Motorrad und alle anderen Arten der motorisierten Fortbewegung wären kaum mit dieser Intensität angenommen worden, wenn sie nicht auch auf ein verbreitetes Bedürfnis nach Mobilität getroffen wären. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten breitere Bevölkerungskreise durch Fahrrad und Eisenbahn schnellere, bequemere und flexiblere Arten des Reisens kennengelernt, als sie je zuvor möglich waren. Welche weitere Temposteigerung und Kraftersparnis motorisierte Fahrzeuge bringen würden, ließ sich daher vielen Menschen leicht vermitteln. Nicht ohne Grund nahm die Redaktion gleich in die erste Ausgabe von „Das Motorrad“ einen Reisebericht auf.

Der Münchner Arzt und Schriftsteller Felix Schlagintweit, bereits im Jahr 1901 Besitzer eines Motorrads, hat diesen Aspekt motorisierter Fortbewegung in seinem Buch „Ein verliebtes Leben“ anschaulich beschrieben: „Zunächst, aber nur ein Jahr lang, begeisterte mich ein Motorrad der Fabrique Nationale in Lüttich, bezogen von der damals allein maßgebenden Firma Beißbarth. Auch mein Bruder Oskar, mit dem ich eben die kleine urologische Klinik am Max-Monument eröffnet hatte, schaffte sich das gleiche Vehikel an. Ich empfinde noch unser maßloses Staunen, als wir in dreizehn Minuten nach Schleißheim hinausknatterten und sechzig Kilometer Stundengeschwindigkeit errechneten … Als die Brückenauer Saison herannahte, fuhr ich an einem Tage durch den blühenden Frühling die dreihundertachtzig Kilometer nach Brückenau. Noch sehe ich die Blütenblättchen von der damit übersäten Straße im obstbaumreichen Franken um mich emporwirbeln. So beginnt man klein, doch balde geht’s einem zu langsam, wenn es überhaupt geht; denn meistens geht es gar nicht. Man geht wieder zu Beißbarth, es geht dann auch wieder, aber man geht noch oft, bis man nicht mehr geht, weil es geht. So ging es wenigstens mit dem Motorrad. Aber schon 1902 erstand ich mir ein Oldsmobile, also ein richtiges Auto auf vier Rädern …“

Schlagintweits Wortspiele mit „gehen“ deuten aber auch schon an, wie prekär die Situation des Motorrads als reines Fortbewegungsmittel von Anfang an war: Wer es sich leisten und über die Mobilität hinaus keinen anderen Reiz am Motorrad finden konnte, wechselte alsbald zum Auto – ein Verhaltensmuster, das später in den Aufbauphasen nach den beiden Weltkriegen erneut zu beobachten war. Als Deutschland nach einer fünfjährigen Spanne der Hochkonjunktur 1907 in einen steilen wirtschaftlichen Abschwung geriet und der Verkauf von Motorrädern überdies durch eine 1906 eingeführte „Luxus-Aufwandsteuer“, ab 1907 durch eine Kraftfahrzeugsteuer behindert wurde, erlitt die eben erst begonnene Entwicklung des Motorrads einen drastischen Bruch.

Stellvertretend für viele andere sei Heinrich Kleyer, der Chef der Firma Adler genannt, der den Motorradbau aufgab und sich allein dem Automobil widmete. Nicht ohne kräftige Polemik gegen die Steuer, die wahrscheinlich nicht der alleinige Grund für seine Entscheidung gewesen war. Erst 1949 begann die Frankfurter Firma wieder mit dem Motorradbau. Triumph in Nürnberg stellte von 1908 bis 1913 die Fertigung von Motorrädern ein. Paul Förster, der Verleger von „Das Motorrad“, reagierte und nahm „eine vollständige Reorganisation der Zeitschrift“ vor. Mit dem Jahresbeginn 1907 nannte er sie „Das Automobil“ und beschrieb sie in der Unterzeile als „Gemeinschaftsorgan für Motorrad und Motorwagen“, drei Monate später wurde sie abermals umbenannt in „Der Motor“. Die Weiterführung der Zeitschrift über das Jahr 1907 hinaus ist bis heute ungeklärt, aber höchst unwahrscheinlich.

Die zweite Welle: 1918 bis 1939

Die Zahl von Kradschützen und Meldefahrern, welche die am Ersten Weltkrieg beteiligten Armeen einsetzten, war gering, der Anteil an vierrädrigen Motorfahrzeugen, allen voran Lastkraftwagen, zwar wesentlich höher, aber keinesfalls überwiegend. Vor allem auf den Kriegsschauplätzen im Osten mit ihrer schwierigen Infrastruktur erwiesen sich Pferdegespanne gegenüber motorisierten Transportmitteln als weniger anfällig. Entsprechend häufig wurden sie eingesetzt. Trotzdem hat der Einsatz beim Militär innerhalb von viereinhalb Jahren mehr Menschen mit allen Spielarten der Motorisierung in Berührung gebracht, als dies im fortgesetzten Zustand eines Nicht-Kriegs geschehen wäre – der Begriff „Frieden“ ist nicht angebracht angesichts der politischen Spannungen in Europa und des aggressiven deutschen Nationalismus im Jahr 1914.

Diese durch den Weltkrieg gleichsam motortechnisch sozialisierten Menschen, zu denen tendenziell auch die vielen in Munitionsfabriken beschäftigten Frauen zu zählen sind, bildeten in den 1920er-Jahren die Zielgruppe der neu oder wieder begonnenen Motorradproduktion. Erneut erwiesen sich die Großstädte und unter ihnen vor allem Berlin als der Lebensraum, in dem das Lebensgefühl weiter Bevölkerungskreise ein enormes Tempo aufnahm. Die Dynamik der 1920er-Jahre wird nicht nur in der wieder zunehmenden Motorisierung oder dem Einsetzen eines wahren Booms von Auto- und Motorradrennen fassbar, sondern beispielhaft auch in der Begeisterung für den in den USA entstandenen Jazz. Nicht zu vergessen extrem schnelle Tänze wie der Charleston, der seinen Tänzern mit bis zu 75 Viervierteltakten pro Minute beachtliche koordinatorische und konditionelle Leistungen abfordert.

1927 wurde der Nürburgring eingeweiht

In Frankreich und Italien hatte sich die Faszination an der Geschwindigkeit schon vor dem Ersten Weltkrieg auffälliger manifestiert – etwa im fotografischen Werk Jacques Henri Lartigues’ oder im futuristischen Manifest des Italieners Ernesto Tommaso Marinetti, das 1909 in der französischen Zeitschrift „Le Figaro“ erschienen war: „Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die Schönheit der Geschwindigkeit.“ Gehemmt durch Krieg und Nachkriegswirren und deshalb verspätet, konnten jetzt auch die Deutschen ihren Sinn für die „Schönheit der Geschwindigkeit“ ausbilden.

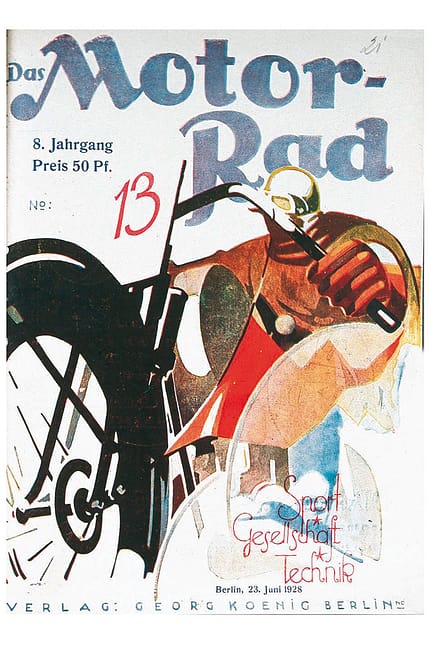

Wie ein Sinnbild dafür erscheint die „Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße“ in Berlin, kurz AVUS genannt, eine reine Hochgeschwindigkeitsbahn mit zwei langen Geraden und schleifenartigen Verbindungen an deren Enden. 1913 begonnen, ab 1914 im unfertigen Zustand liegen gelassen, wurde sie 1921 vollendet und eröffnet. 1924 begannen die Planungen für den Nürburgring, der 1927 eingeweiht werden konnte. 1921 war auch die Zeit für eine Neugründung der Zeitschrift „Das Motorrad“ gekommen; sie erschien jetzt in Berlin in wechselnden Verlagen, ab 1924 im König Verlag.

Eine wirtschaftliche Voraussetzung für die Steigerung von Angebot und Nachfrage auf dem Sektor der Motorräder war die Fortsetzung der seit Beginn des Kriegs betriebenen Geldpolitik. Sie war bestrebt, durch eine maßvolle und kontrollierte Inflation die realen Kriegskosten für den Staat zu reduzieren. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler hat im vierten Band seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte anschaulich beschrieben, wie das Fortwirken der inflationären Mechanismen in den ersten Nachkriegsjahren die Wiedereingliederung der heimkehrenden Soldaten erleichterte, soziale Konflikte abmilderten und sogar das durchschnittliche Realeinkommen vermehrten, indem sie optimistische Konjunktureinschätzungen förderten und dadurch wachsende Beschäftigung und sogar Lohnsteigerungen erzeugten. Obgleich die Untersuchung von Was-wäre-wenn-Fragen nicht zum Geschäft des Historikers gehört, wagt Wehler in diesem Zusammenhang sogar die These, dass die Weimarer Republik an einer deflationären Sparpolitik als Alternative zur kontrollierten Inflation schon in ihren Anfängen zugrunde gegangen wäre.

Am Beispiel der Bayerischen Motorenwerke – BMW –, die 1923 als Neuling mit der Produktion von Motorrädern unter eigenem Namen begannen, lässt sich eine weitere Bedingung für die zweite Welle der Motorradproduktion in Deutschland ablesen: Die zahlreichen Rüstungsbetriebe mussten auf Friedensproduktion umstellen und wegen der Beschränkungen, die ihnen der Friedensvertrag von Versailles auferlegte, neue Produkte entwickeln. Bei BMW in München hatten sich neben der Hoffnung, Flugmotoren für die zivile Luftfahrt fabrizieren zu können, buchstäblich auch der Teilefundus und die Produktionsmittel für deren Herstellung zerschlagen. Die BMW-Arbeiter selbst mussten sie unter der Aufsicht alliierter Kontrolleure zerstören.

Auch die Granatenzünder, die der Firma Zünder-Apparatebau GmbH in Nürnberg den ersten Teil ihres Namens gegeben hatten, waren fürs Erste nicht mehr gefragt. Firmeninhaber Fritz Neumeyer beschloss daher im Jahr 1921, mit der Entwicklung und dem Bau von Motorrädern zu beginnen. Die Liste der neu oder wieder gegründeten Motorradhersteller in den frühen 1920er-Jahren könnte noch deutlich länger ausfallen als die vom Anfang des Jahrhunderts. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sei aber neben BMW und Zündapp hier nur DKW genannt, eine Firma, die in der Motorradgeschichte tiefe, aber heute fast verwischte Spuren hinterlassen hat.

Der Vorläufer von DKW, gegründet im Umfeld der Maschinenbau-Hochburg Chemnitz und 1906 nach Zschopau umgezogen, schaffte es innerhalb eines Jahrzehnts, zum weltgrößten Motorradhersteller aufzusteigen. Mit dem Bau von Granatzündern und mit Militäraufträgen hatte sich auch die Zschopauer Maschinenfabrik über den Ersten Weltkrieg gebracht und von der Entwicklung eines „Dampf-Kraft-Wagens“ das Kürzel DKW als geschützte Markenbezeichnung behalten. Ab 1919, als der erste Fahrradhilfsmotor („Das kleine Wunder“) produziert wurde, entwickelte das Zschopauer Werk zügig eine ganze Reihe von Motorrädern meist kleineren Hubraums, die allesamt von Zweitaktmotoren angetrieben wurden.

Anzahl der Motorräder überstieg die der Personenkraftwagen

Über die eigentliche Firmengeschichte hinausgehend ist DKW damit das Anschauungsobjekt schlechthin für die Motorisierung der Weimarer Republik, die Art, in der das beschleunigte Lebensgefühl der Menschen und ihr Mobilitätsbedürfnis auf die Straßen gebracht wurde: auf Motorrädern, die in Anschaffung und Unterhalt möglichst günstig zu sein hatten. Bedingt durch die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen der Zeit und begünstigt durch die Steuerbefreiung für Motorräder bis 200 cm³ Hubraum ab 1928 sowie die Aufhebung der Führerscheinpflicht für diese Fahrzeugklasse ein Jahr später, ebneten vor allem die sogenannten Kleinkrafträder den deutschen „Sonderweg in die automobile Gesellschaft“ – diese Formulierung wählte der Historiker Frank Steinbeck als Untertitel seines Buches „Das Motorrad“, einer ungemein kenntnisreichen wissenschaftlichen Arbeit über die Motorradgeschichte Deutschlands.

Während die Zahl der Motorräder im Deutschen Reich diejenige der Personenkraftwagen seit 1926 und bis nach dem Zweiten Weltkrieg überstieg, trat in Großbritannien 1924 das Gegenteil ein, die USA spielten in jenen Jahren ohnehin die Vorreiterrolle bei der Automobilisierung der Massen, und auch in Frankreich besaßen, auf die Gesamtbevölkerung bezogen, rund dreimal so viele Bürger ein Auto wie in Deutschland. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zuge des Wirtschaftswunders, das keines war, aber als solches empfunden wurde, nahm die Verbreitung des Automobils als Massenprodukt in der Bundesrepublik Deutschland eine ähnliche Entwicklung wie in den genannten Ländern schon 30 Jahre zuvor.

Die Vermutung liegt nahe, dass in der Motorradhochblüte der Weimarer Republik für die meisten zwischen dem Wunsch nach schnellem, komfortablem Fortkommen und der Wirklichkeit am Lenker eines Kleinkraftrads eine schmerzliche Lücke klaffte. Trotzdem sollte der Leser von heute nicht meinen, dass Motorradfahren damals eine freudlose, nur zum Zwecke des Fortkommens betriebene Angelegenheit war. Schon in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre diente das Motorrad nicht nur dem Weg zur Arbeit, sondern auch als Freizeitvehikel, wie Verkehrszählungen an Wochenenden belegen.

Motorradindustrie kam 1939 zum Erliegen

Fasst man die motorradrelevanten Erscheinungen in der Zeit der Weimarer Republik zusammen – das „schnelle“ Lebensgefühl, die in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre zunächst günstige wirtschaftliche Entwicklung, die steuerliche und führerscheinrechtliche Förderung von Kleinkrafträdern, die Zunahme von Motorradsportveranstaltungen, den Bau von Rennstrecken – und nimmt dann noch die bereits vollendete Planung der Autobahnen hinzu, so wird klar, dass die Nationalsozialisten bei ihrem Machtantritt 1933 den Boden für ihre Motorisierungs- und Motorsportkampagne bestens bereitet vorfanden. Selbst der Begriff „Volkswagen“ entstammt dem Sprachgebrauch der Verkehrsplaner der Weimarer Republik.

Nur drei „Leistungen“ hat die nationalsozialistische Diktatur selbst erbracht: erstens die rigorose Ausrichtung möglichst aller Aktivitäten in möglichst allen Lebensbereichen auf das von Hitler vorgegebene Ziel, zweitens eine skrupellose, die finanziellen Möglichkeiten des Deutschen Reichs völlig überspannende Finanzierung von Aufrüstung und Autobahnbau und drittens eine nicht minder skrupellose Propaganda. Für eine neuerliche kurze Blüte der Motorradkonjunktur nach der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1930er-Jahre, eine solide technische Weiterentwicklung der Motorräder und ein paar international beachtete Rekorde und Rennsiege zahlten die Menschen einen hohen Preis.

Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs kam der technische Fortschritt im Motorradbau zum Erliegen. Die legendären Wehrmachtsgespanne von BMW und Zündapp wurden schon bald durch den kostengünstigeren und leistungsfähigeren VW-Kübelwagen ersetzt. Und der offiziell KdF-Wagen genannte Volkswagen kam der Bevölkerung erst in der bundesrepublikanisch geläuterten Form zugute. In der Erinnerung wird diese eigentlich ernüchternde Motorisierungsbilanz der nationalsozialistischen Herrschaft aber immer noch vom Mythos der Silberpfeile und der Tourist-Trophy-Siege von Ewald Kluge auf einer Ladepumpen-DKW und Georg Maier auf einer Kompressor-BMW überstrahlt.

Nach 1945

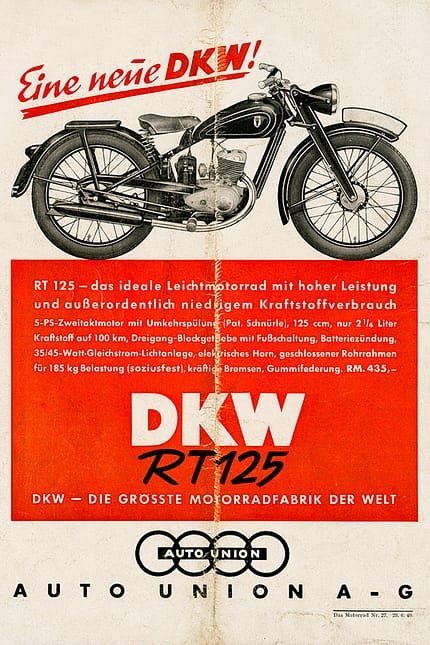

Die Wiedergeburt des Motorrads in der zivilen Motorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg ist reich an Facetten. Eine davon – die weltweit zu beobachtende – ist treffend in der DKW RT 125 symbolisiert, dem bis heute am häufigsten kopierten, wenngleich nicht am meisten gebauten Motorrad der Welt. Sie befriedigte als Komet 125 und Moskva M1 A in der UdSSR, als Harley-Davidson Hummer oder 125 S in den USA, als BSA Bantam in Großbritannien, als IFA RT 125 in der DDR und unter ihrer originalen Typenbezeichnung in der Bundesrepublik einen Teil des Bedarfs an preisgünstigen und zuverlässigen Massentransportmitteln, und sie stand sogar als Yamaha YA-1 am Anfang der Motorradproduktion des heute zweitgrößten Herstellers der Welt.

Eine weitere Facette deutscher Motorrad-Renaissance nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein nationales Phänomen, das sich in ähnlicher Form nur noch in Großbritannien ausprägte. Hunderttausende von Weltkriegsveteranen in den USA machten nach den „Hollister-Riots“ 1947 in einem faszinierenden Wechselspiel von Diskriminierung und offensiver Aneignung diskriminierender Begriffe („1-percenter“), die sie dadurch in ihrer Stoßrichtung umkehrten, das Motorrad zu einem Vehikel der Rebellion. Ganz anders die wieder erwachende Motorradaffinität in Deutschland: Eine politisch konservative Grundhaltung wirkte zusammen mit der Rückbesinnung auf lange eingeübte, seit der industriellen Revolution ständig gepflegte und durch die beiden Weltkriege nur irritierte, aber keinesfalls gebrochene Traditionen der Konstruktion, Optimierung, Produktion und Wartung von Maschinen.

Ein riesiges Potenzial von handwerklichen Fähigkeiten und ingenieurstechnischer Kreativität entfaltete sich auch im Motorradbau und traf auf ein millionenfaches, fasziniertes Publikum. Selbst wenn wir die überlieferte Zahl von 400 000 Zuschauern beim ersten Großen Preis von Deutschland für Motorräder nach dem Krieg, 1952 auf dem Solitude-Ring bei Stuttgart, und die ähnlich gewaltigen Zahlen weiterer Rennen der damaligen Zeit mit Skepsis betrachten, so bleibt doch eines unbestritten: Das Motorrad und der Motorradsport zogen ungleich größere Menschenmassen an als heute.

Lieber einen Volkswagen als ein Motorrad

Doch dieselben Leute, die sich für die Spitzenprodukte der Renntechnik begeisterten und mit Helden wie Werner Haas identifizierten, der auf NSU 1953 und 1954 drei Weltmeistertitel gewann, erträumten sich für sich selbst etwas anderes als Motorradfahren. Eugen Schneider, der Vater des Autors, geboren 1940, spricht davon mit demselben Schlagwort wie viele andere seiner Generation: „Wir wollten beim Fahren ein Dach über dem Kopf haben.“ Offenbar hatte die allfällige Erfahrung von Not und Zerstörung ein tiefes Bedürfnis nach Geborgenheit erzeugt. Der Volkswagen, der allmählich ins Laufen kam, bediente dieses Bedürfnis besser, als es das schnellste und edelste Motorrad vermocht hätte, das sich die meisten sowieso nicht leisten konnten.

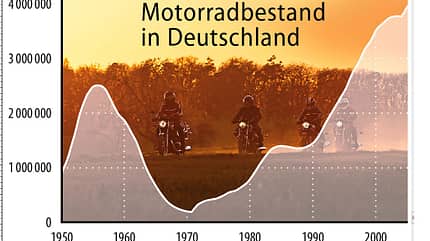

Als sie bei steigendem Wohlstand vor der Alternative VW oder NSU standen, zahlten die meisten lieber mehr Geld für einen VW. In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre brachen die Verkaufs- und sogar die Bestandszahlen von Motorrädern regelrecht ein. Offensichtlich wurden Tausende der in den Jahren zuvor gekauften Maschinen abgemeldet, in Scheunen gesteckt oder gar verschrottet. Und mit wenigen Ausnahmen ließen die deutschen Hersteller ihre Motorradsparte fallen wie heiße Kartoffeln. Die Bundesrepublik Deutschland war nach mehreren, vom Motorrad getriebenen Anläufen, die immer wieder durch Kriege, politische Unruhen, Inflation und Massenarbeitslosigkeit unterbrochen wurden, endlich beim Auto angelangt. Insofern vollendete sich erst Mitte der 1950er-Jahre die Massenmotorisierung der 1920er.

Paradoxerweise trug die hochstehende Handwerks- und Ingenieurskultur in Deutschland dazu bei, den Niedergang der westdeutschen Motorradindustrie zu zementieren; die Motorradproduktion in der DDR blieb nur deshalb von diesem Niedergang verschont, weil sie bei dessen Einsetzen noch kaum an Höhe gewonnen hatte. Die COMECON-Staaten waren von Importen aus dem Westen weitgehend abgeschottet, und massive Demontagen – die ehemaligen DKW-Werke in Zschopau wurden von der sowjetischen Kommandantur gleich zweimal leer geräumt – hatten die Erholung der heimischen Fahrzeugindustrie verlangsamt. Der Mangel hielt die Nachfrage selbst nach technisch rückständigen Motorrädern lebendig.

Technische Komplexität bei westdeutschen Herstellern

Betrachtet man die Konstruktionen, welche westdeutsche Hersteller in den 1950er- und frühen 1960er-Jahren auf den Markt brachten, so fällt deren technische Komplexität auf. Nicht weil es aufwendige Multizylinder- und Multinockenwellen-Motoren zuhauf gegeben hätte, sondern weil selbst scheinbar simple Zweitaktmotoren vergleichsweise kompliziert zu montieren waren. Ein Beispiel: Vertikal geteilte Motor- und Getriebegehäuse von der Art, wie sie in deutschen 50er-Kleinkrafträdern eingesetzt wurden, erforderten die auf hundertstel Millimeter genaue Messung und Einstellung von Axialspielen.

Für das Einlegen der dafür notwendigen Ausgleichsscheiben musste das Gehäuse nochmals demontiert und wieder zusammengebaut werden. Vergleichbare, doch später konstruierte japanische Motoren mit einem festen und einem seitlich verschiebbaren Kurbelwellenlager konnten dagegen nach dem Einsetzen der Wellen einfach zusammengeschraubt werden; das vermied Fehler und sparte Zeit sowie Produktionskosten. Gerade weil es in Deutschland so viele bestens ausgebildete Mechaniker gab, entstand vorderhand keine Notwendigkeit, die Konstruktionen aus produktionstechnischen Gründen zu vereinfachen, und als nach der Depression der 1960er-Jahre die Motorradkonjunktur in den 1970er-Jahren wieder ansprang, waren die wenigen noch aktiven deutschen Hersteller technisch und produktionslogistisch längst in Rückstand geraten.

Hohen technischen Standard zu günstigen Preisen konnten ab den 1970er-Jahren allein die japanischen Hersteller bieten. Das lag nur zu einem geringen Anteil an zu hohen Löhnen in Deutschland; hauptsächlich verantwortlich dafür waren versäumte Investitionen in Entwicklung und Rationalisierung. Das Motorrad schien tot, kein Produkt mehr, in das zu investieren sich lohnte. So waren es die japanischen Hersteller, die es neu erfanden. Und es waren die ersten Nachkriegsgenerationen, die sich selbst in Beziehung zum Motorrad neu erfanden. Der Begriff „Motorrad als Freizeitgerät“ spielt die Bedeutung dieses Wandels zu sehr herunter, die Vorstellung vom Motorrad als Vehikel der Rebellion projiziert zu viel US-Amerikanisches in die deutsche Motorrad-Renaissance zwischen 1970 und der Jahrtausendwende. Die meisten derjenigen, die überschaubar kurz nach, aber gleichsam mit dem Rücken zum Zweiten Weltkrieg geboren worden waren, waren einfach zu anderen Zielen unterwegs als ihre Väter. Und mit anderen Fahrzeugen.