Am bekanntesten ist die mikroporöse Membran von Gore-Tex. Diese wird aus Polytetrafluorethylen, kurz PTFE, bekannt auch unter dem Handelsnamen Teflon, hergestellt. Im Herstellungsprozess wird das hauchdünne Material so gestreckt („Reckverfahren“), dass sich eine feine Schwamm- oder Heckenstruktur bildet, die Folie quasi mikroskopisch kleine Poren bekommt. Auf den Quadratzentimeter gerechnet, finden sich rund 1,4 Milliarden solcher Poren. Diese sind rund 700-mal größer als ein Wasserdampfmolekül, so dass Schweiß durch Verdunsten die Membran passieren kann. Andererseits sind die Poren 20.000-mal kleiner als ein Wassertropfen, weshalb Regen an der Folie förmlich abperlt. Da PTFE wasserabweisend ist, kann es sich nicht mit Feuchtigkeit in Form von Regen oder Schweiß vollsaugen.

Das zweite Funktionsprinzip ist die porenlose Kompaktmembran, deren bekanntester Vertreter unter dem Handelsnamen Sympatex vertrieben wird. Funktionsprinzip hier: Die Membran selbst ist auch wasserabstoßend („hydrophob“), besitzt aber eine wasseranziehende („hydrophile“) Struktur. Diese kann nun die Wasserdampfmoleküle, die beim Schwitzen entstehen, aufnehmen und nach außen transportieren. Die um ein Vielfaches größeren Regentropfen scheitern indes an der wasserabstoßenden Oberfläche. Ausgangsmaterial dieser ebenfalls nur wenige Hundertstel Millimeter dicken Membran sind je nach Hersteller entweder Polyurethan (PU) oder Polyester (PE). Beide Funktionsprinzipien benötigen ein Druckgefälle zwischen Innen- und Außenseite der Membran. Die Wasserdampfmoleküle werden in Richtung des niedrigen Drucks durch die Membran hindurchgeleitet. Je größer die Temperaturunterschiede zwischen Körper und Außenwelt sind, desto besser funktioniert der Abtransport. An schwülheißen Sommertagen hingehen mit hoher Luftfeuchtigkeit und nur geringem Temperaturgefälle zwischen Körper und äußerer Umgebung kommt dieser Transport zum Erliegen.

Geschichte

Vor gut 25 Jahren begann der Siegeszug der Klimamembran in der Motorradbekleidungs-Szene. Ganz klein und harmlos mit – nach heutigen Maßstäben – unförmigen Handschuhen, die erstmals mit eine Gore-Tex-Membran bestückt waren. Heute sind nach Einschätzung des Handels drei von vier verkauften Kombis Textilanzüge und dabei fast immer mit einer Klimamembran bestückt. Die als „atmungsaktiv” beworbene Fahrerausstattung hat sich breitflächig durchgesetzt, der Kunde hat sich daran gewöhnt. Alles also in wasserdichter Ordnung? Ganz im Gegenteil, ein großer Teil der Nutzer hat völlig falsche Vorstellungen davon, was ihre tolle neue Bekleidung so alles kann. Kombiniert mit schlechter Beratung beim Kauf, untauglicher Unterbekleidung und falscher oder gar keiner Pflege ist der große Membran-Frust geradezu programmiert.

“Das Zeug taugt nichts, da schwitzt man ja trotzdem drin!” lautet dann das Pauschalurteil. Womit wir bei einer wesentlichen Fehleinschätzung wären: Natürlich schwitzt der Mensch auch in der tollsten Funktionsbekleidung, denn Schwitzen ist eine lebenswichtige Funktion, die unter anderem den Wärmehaushalt des Körpers reguliert. Es geht bei Funktionsbekleidung also nicht darum, das Schwitzen zu verhindern. Sinn und Zweck der (teuren) Klamotten ist es, den Schweiß vom Körper weg zu transportieren und im Gegenzug keine andere Flüssigkeit an den Körper heranzulassen. Der in der Werbung gern genutzte Begriff „atmungsaktiv” ist in diesem Zusammenhang eher verwirrend und trifft es nicht. Das Adjektiv “dampfdurchlässig” beschreibt viel besser, worum es tatsächlich geht, nämlich Schweiß in Form von Wasserdampfmolekülen passieren zu lassen. Wie das funktioniert und auf was man achten sollte, verrät diese kleine Fortbildung in Sachen Klimamembran.

Checkpunkte

Manche Probleme liegen an falscher Anwendung, andere sind ein Zeichen schlechter Verarbeitung und Qualität. Die Checkpunkte zum Kauf wasserdichter Bekleidung.

Kragen

Eine der neuralgischen Stellen, an denen bei Regenfahrten Wassereinbruch droht. Deshalb sollte der Kragen eng anliegen und weit in den Helm ragen. Außerdem muss das Material so beschaffen sein, dass sich keine Feuchtigkeit hineinsaugen kann (Kapillareffekt). Frontverschluss In der Praxis trifft der Regen hier mit großer Wucht auf. Wenn Wasser eindringt, liegt das meist daran, dass man beim Anziehen das Labyrinth des Frontreißverschlusses nicht korrekt verschlossen hat. In Ausnahmefällen kann es aber auch ein konstruktiver Schwachpunkt sein. Übergang Stulpe/Ärmel Die Stulpe muss gut unter den Ärmel passen, damit der Regen problemlos an der Außenseite der Jacke ablaufen kann. Besonders vorteilhaft sind Jacken, die mit wasserdichten Stretchbündchen ausgestattet sind. Hier droht auch keine Gefahr, dass sich das Wasser an den Innenseiten nach oben saugt. Taschen Diese sind in den wenigsten Fällen regenfest. Selbst bei als wasserdicht ausgewiesenen Taschen kann auf Dauer Nässe eindringen. Deshalb sollte man empfindliche Dinge wie das Mobiltelefon immer in den Innentaschen der Kombi unterbringen. Fingerspitzen Ein Aufeinandertreffen vieler Nähte, dazu ständige Bewegung, Schichten, die gegeneinander reiben. Wenn ein Handschuh nach dem Kauf undicht wird, dann garantiert an dieser Stelle. Ein weiterer kritischer Punkt: der Spannbereich zwischen Daumen und Zeigefinger, der in der Praxis ebenfalls sehr hoch belastet ist. Schrittbereich Ebenfalls ein Hauptangriffspunkt bei Regen. Vor allem, wenn die Überlappung von Jacke und Hose nicht ausreichend ist oder sich Feuchtigkeit an den Innenseiten hochsaugt. Alle Nähte müssen sorgfältig abgeklebt sein. Wassereintritt ist hier meist ein Qualitätsproblem. Stiefelverschluss

Eine der kritischen Stellen, an der Wasser in die Stiefel eindringen kann. Besonders, wenn der Einstieg nicht sachgemäß mit einer Wassersperre hinterlegt ist. Am besten gleich nach dem Kauf im Wasserbad prüfen, ob die Stiefel dicht sind.

Übergang Stiefel/Hose Wichtiger Punkt bei der Anprobe. Stiefel und Hosenbeine müssen weit überlappen. Die Schafthöhe des Stiefels ist übrigens kein Indikator für die Wasserdichtigkeit, da die Membranen im Regelfall immer einige Zentimeter unterhalb enden. Stiefelspitze Neben dem Schaft die zweite Stelle, die sich bei den 2Räder-Tests häufig als nicht wasserdicht erweist. Da die Undichtigkeit meist schon im Neuzustand besteht, ist auch dies ein Zeichen mangelhafter Qualität bei der Fertigung.

Aufbau

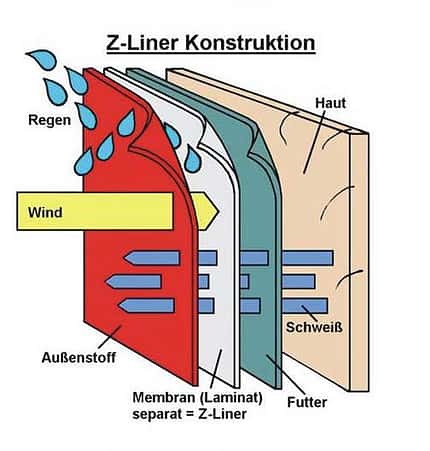

Hängen lassen oder reinkleben – so kommt die Klimamembran in der Motorradbekleidung zum Einsatz.

Einfachste Bauform ist der Z-Liner. Dabei wird die Membranfolie lose zwischen Innen- und Außenstoff gehängt. Deutlich aufwendiger ist die Laminat-Konstruktion, bei der die Membran punktuell oder streifig mit Außenstoff und Trägergewebe verklebt wird. Je nachdem, ob das Trägermaterial für die Membranfolie ein- oder zweiseitig aufgetragen wird, spricht man von einem Zwei- oder Drei-Lagen-Laminat. Eine Zwischenform ist der Futterliner, bei dem die Membran mit dem Futter verbunden ist. Was sind nun die wesentlichen Unterschiede in der Praxis? Bei den Linern dringt je nach Beschaffenheit der Imprägnierung der Regen durch das Außengewebe und fließt erst dann an der darunter liegenden Membran ab. Infolge dessen können sich Hose oder Jacke mit Wasser vollsaugen und schwer am Körper anliegen. Trocknet der Stoff wieder, hat der Träger mit dem unangenehmen Gefühl der Verdunstungskälte zu kämpfen. Bei den Laminaten prallt der Regen direkt an der Außenhaut ab. Allerdings können kleinere Beschädigungen am Außengewebe schnell zu einer Undichtigkeit der Membran führen. An heißen Sommertagen können vor allem die Anzüge punkten, bei denen sich die Klimamembran als Futterliner-Konstruktion komplett aus dem Schutzanzug heraus knöpfen lässt.

Anzugordnung

Die Eigenschaften moderner Funktionsbekleidung lassen sich sehr leicht negativ beeinflussen, indem man das Falsche darunter anzieht. Immer wieder und gerne sind Motorradfahrer mit normalen Alltagsklamotten unterwegs, der Textilanzug mit Klimamembran wird einfach über Jeans und T-Shirt gestreift. Was passiert? Das Baumwollgewebe herkömmlicher Straßenbekleidung nimmt den Schweiß auf, wird nass und klamm. Der Feuchtigkeitstransport durch die Klimamembran kommt zum Erliegen. Und schon ist es vorbei mit dem Komfort. Deshalb: Um den Vorteil klimaregulierender Motorradbekleidung wirklich zu nutzen, muss darunter Funktionswäsche getragen werden. Gewebe, die keine Feuchtigkeit aufnehmen, sondern sie schnell weg vom Körper transportieren. Besonders in Outdoor-Läden wird eine breite Palette an Funktionsbekleidung angeboten, die für unterschiedlichste Einsatzzwecke und Wetterbedingungen passt. Bestens geeignet zum Motorradfahren sind Wäschesets für mittlere Temperaturen, wie sie beispielsweise von Vaude, Köhler oder Rukka angeboten werden. Die Preise je Set schwanken zwischen 50 und 100 Euro.

Wash & Go

Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen. Die Membranbekleidung lässt sich mit gängigen Hausgeräten pflegen.

Leider ist ein Großteil der Fahreranzüge mit Klimamembranen immer noch in schnödem Schwarz gehalten. So ist zwar gewährleistet, dass Schmutz schlecht zu sehen ist, dementsprechend selten wird der Anzug aber auch gewaschen. Dabei ist eine regelmäßige Pflege notwendig, um Schäden an der empfindlichen Membranfolie zu vermeiden und eine optimale Funktion auf Dauer zu erhalten. Erster Schritt: das Waschen in der Waschmaschine – am besten mit flüssigem Feinwaschmittel, um Rückstände möglichst zu vermeiden. Absolut tabu bei mikroporösen Gore-Tex-Membranen ist ein Weichspüler, da durch ihn nicht nur die Poren verstopfen, sondern durch den Kapillareffekt sogar Wasser ins Innere gezogen wird. Um wirklich alle Rückstände auszuspülen, legt man am besten noch einen zusätzlichen Klarspülgang ein. Die Experten von Gore-Tex raten ohnehin: besser oft und mit wenig Waschmittel als selten mit viel Waschmittel in die Maschine. Ist es nach Pflegeetikett erlaubt, kann die Ausrüstung anschließend in den Trockner wandern, wo sich genauso wie durch Bügeln die Imprägnierung des Außengewebes auffrischen lässt. Deutlich effektiver ist es allerdings, das Außengewebe mit einem Imprägnierspray zu behandeln. Wichtig bei den Pflegeschritten Waschen, Trocknen und Bügeln: unbedingt die Protektoren herausnehmen. Auch bei Handschuhen und Stiefeln muss der Schmutz regelmäßig ausgewaschen werden und im Anschluss an eine schonende Trocknung (nicht an der Heizung oder in der prallen Sonne) muss eine Imprägnierung erfolgen.