Ohrenbetäubender Lärm durchdringt den Raum. Der Antrieb brüllt sich die Seele aus dem Motorblock, und die beiden Frischluftgebläse pfeifen in den höchsten Tönen. Dazu dröhnt die Absaugvorrichtung für das Abgas. Ohne Gehörschutz geht hier nichts. Wir sind auf unserem Prüfstand, wo jede Testmaschine die gleiche Prozedur durchläuft: Leistung und Drehmoment ermitteln. Diese Werte erscheinen regelmäßig im Heft als Kurven in einem Diagramm. Doch wie funktioniert die Leistungsmessung genau?

Leistung am Hinterrad

Vereinfacht ausgedrückt misst das System, wie schnell eine vom Hinterrad angetriebene Rolle beschleunigt. Dazu erfasst es, in welcher Zeit die Rolle welche Geschwindigkeit aufbaut. Aus der Beschleunigung errechnet der Computer unter Berücksichtigung des Massenträgheitsmoments der Rolle das Drehmoment und daraus die Hinterradleistung. Wer genau wissen möchte, wie das funktioniert, liest den letzten Abschnitt. Damit der Computer auch ausspuckt, bei welcher Drehzahl wie viel Power anliegt, zapft der Tester das Zünd- beziehungsweise Drehzahlsignal am Bike an. Beim Messen jagen wir die Motoren grundsätzlich in den Begrenzer, um die Maximaldrehzahl zu erfassen.

Leistung an der Kurbelwelle

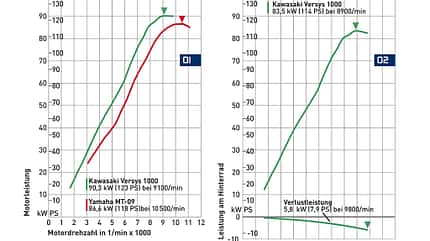

Doch wie gelangt man von ihr zur Leistung an der Kurbelwelle? Diesen (höheren) Wert geben die Hersteller in ihren Daten an, und wir zeigen ihn in den Diagrammen. Die Kurbelwellenleistung kann man nicht messen, nur errechnen. Zwei Schritte sind dazu nötig. Zuerst ermittelt der Prüfstand die sogenannte Verlust- oder Reibleistung. Sie entsteht im Antriebsstrang zwischen der Kurbelwelle und dem Hinterrad. Zu ihm gehören der Sekundärtrieb (Ritzel, Kette, Kettenrad), das Getriebe und die Kupplung. Auch Reifen kosten Leistung – sehr weiche mehr, ganz harte weniger. Die Verlustleistung rechnet der Prüfstand aus, sobald man das ausgekuppelte Motorrad eine Weile ausrollen lässt. Dieser Wert wird zur Hinterradleistung addiert, schon kennt man die Leistung an der Kupplung. Jetzt nur noch zwei Prozent dieses Wertes obendrauf packen, fertig ist die Kurbelwellenleistung. Beispiel: Eine Maschine leistet 200 PS an der Kupplung. An der Kurbelwelle liegen dann 204 PS an.

Straßenreifen statt grobstollige

Warum? In den meisten Motoren steckt zwischen der Kupplung und der Kurbelwelle eine Übersetzung – ein weiterer Leistungsfresser. Eine EU-Richtlinie beziffert diesen Leistungsverlust mit zwei Prozent.

Um die Verlustleistung so gering wie möglich zu halten, achten die Tester stets auf eine gut geschmierte Kette, korrekten Durchhang und den passenden Reifenluftdruck (zirka 2,5 bar). Grobstollige Reifen (Sportenduros, Crosser) werden durch Straßenreifen ersetzt.

Lust auf Formeln und Gleichungen? Bitte sehr!

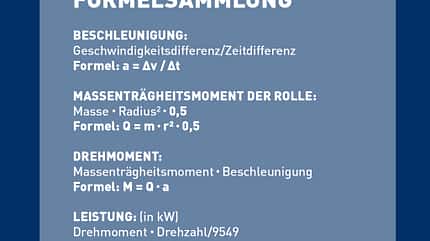

Falls Sie bis hierhin durchgehalten haben, freuen Sie sich sicher auch über ein paar Formeln und Gleichungen. Treue Leser mögen sich erinnern, dass wir dieses Thema vor einigen Jahren schon einmal beackert haben. Hier nochmals etwas Sachkunde zum Auffrischen.

Wie eingangs erwähnt, erfasst der Prüfstand die Beschleunigung der Rolle. Dazu benötigt er zwei Werte: erstens die Geschwindigkeitsdifferenz der einzelnen Messungen (∆v, sprich: Delta-Vau) und zweitens deren Zeitdifferenz (∆t, sprich Delta-Te). Die Beschleunigung (Formelzeichen: a) errechnet sich so: a = ∆v/∆t. Beispiel: Erhöht die Rolle ihre Rotationsgeschwindigkeit sekündlich um vier Umdrehungen/Sekunde (in der ersten Sekunde dreht sie sich viermal, in der zweiten achtmal, in der dritten zwölfmal, etc.), ergibt das eine Beschleunigung von 4/s². Die Beschleunigung allein bringt uns aber nicht weiter, wir benötigen auch noch das Massenträgheitsmoment (Formelzeichen: Q) der Prüfstandsrolle. Grob formuliert drückt diese physikalische Größe aus, wie sehr sich ein starrer Körper wehrt, in eine Drehung versetzt oder aus einer solchen gebremst zu werden. Das Massenträgheitsmoment errechnet sich aus der Masse (m) der Rolle und deren Radius (r). Dabei gilt folgende Formel: Q = m • r² • 0,5. Beispiel: Eine 1000 Kilogramm schwere Rolle hat einen Durchmesser von 46 Zentimetern (entspricht einem Radius von 23 Zentimetern, = 0,23 Meter). Das Massenträgheitsmoment Q beträgt also 1000 kg • (0,23 m)² • 0,5 = 26,45 kg m².

Mit dieser Größe rechnet der Prüfstands-Computer das Drehmoment (Formelzeichen: M) aus, mit der die Rolle mit dem Massenträgheitsmoment Q um das Maß a beschleunigt wird. Es gilt: M = Q • a. Für unser Beispiel bedeutet das:

M = 26,45 kg m² • 4/s² = 105,8 kg m²/s². Die Einheit für Kraft (Newton, N) kann man auch als kg m/s² schreiben. Daher gilt: 105,8 kg m²/s² entsprechen exakt 105,8 Newtonmeter (Nm).

Daraus können wir gleich die kW-Leistung (Formelzeichen: P) bei einer bestimmten Drehzahl (Formelzeichen: n) errechnen. Dazu benötigen wir nur noch eine Konstante, die von Umdrehungen pro Minute auf Meter pro Sekunde umrechnet. Diese Konstante lautet 60000/2π, also zirka 9549. π beschreibt das Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser und beträgt etwa 3,1415. Es gilt: P = n • M /9549. Wenn die 105,8 Nm beispielsweise bei 4450/min anliegen, leistet der Antrieb bei dieser Drehzahl folgerichtig 49,3 kW, was 67,1 PS gleichkommt. Denn bekanntermaßen entspricht ein kW 1,36 PS.

Mess- und Rechenwerte

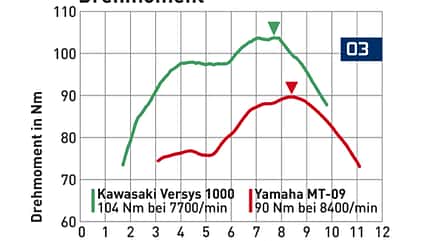

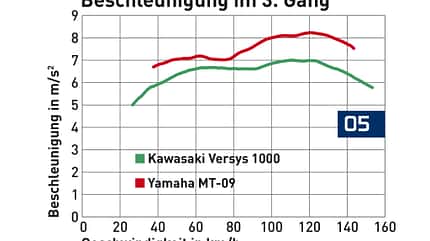

Als Standarddiagramme zeigen wir gewöhnlich die Leistung an der Kurbelwelle (Diagramm 01) und das Drehmoment (03). Für diesen speziellen Vergleich legten wir die Kurven der Kawasaki Versys 1000 (grün) und der Yamaha MT-09 (rot) übereinander. Beide Maschinen haben eine ähnliche Spitzenleistung, unterscheiden sich aber beim Hubraum deutlich.

Außerdem spielen sie in einer anderen Gewichts-Liga. In den Diagrammen 01 und 03 sieht man die motorische Überlegenheit der Kawasaki bis zum maximalen Output deutlich. Das ist bei einem Hubraumüberschuss von über 23 Prozent (1043 zu 847 Kubik) keine große Überraschung.

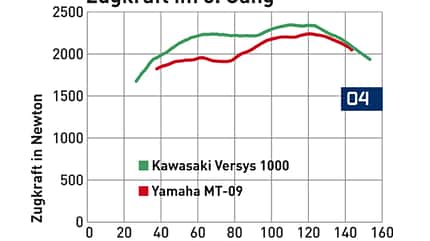

Auch bei der Zugkraft im dritten Gang (04) liegt die Grüne noch vorn, aber schon knapper. Die Zugkraft ist jene Kraft, die am Hinterrad wirkt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Diagrammen fließt bei der Zugkraft die Gesamtübersetzung (Primär-, Sekundär- und Getriebeübersetzung) mit ein. Die Yamaha ist also etwas kürzer übersetzt als die Kawasaki.

Diagramm 05 zeigt die Beschleunigung. Ein rein rechnerischer Wert ohne Fahrwiderstände (Roll-und Luftwiderstand). Dieser Wert berücksichtigt auch das Fahrzeuggewicht und steht für die Dynamik, die der Pilot spürt. Und siehe da: Plötzlich liegt die MT-09 vorn. Mit 192 Kilo ist die Yam satte 63 Kilo leichter als die Versys (255 Kilo). Die untere Kurve in Diagramm 02 zeigt die Verlustleistung. Sie wird zur oberen Kurve (Hinterradleistung) addiert.