Zum ersten Mal traf ich Kubas berühmten Sohn, als er die alte Amerikanerin mit halsbrecherischem Tempo durch die Straßen Havannas trieb, das Bike gut 20 Jahre älter als er selbst. Es machte einen Wahnsinnskrach, aber kein Mensch nahm Notiz davon. Kubas berühmter Sohn heißt Ernesto Guevara. Und die alte Amerikanerin? Stammt aus Milwaukee, ist ziemlich dick, mit tiefer, belegter Stimme und gilt als Zicke. Von ihresgleichen gibt es noch ungefähr hundert, und alle hören auf denselben Namen: Harley-Davidson. Seit den Tagen der kubanischen Revolution 1959 hängen sie auf der Insel fest, ihrem Schicksal überlassen, durch das US-Handelsembargo von jeglicher Ersatzteilversorgung aus der alten Heimat abgeschnitten. Nur eine kleine Gruppe Unerschütterlicher kümmert sich noch um sie. Es sind Männer, die, wenn sie die Wahl haben, lieber mal hungrig ins Bett gehen, als auf eine Ausfahrt zu verzichten. Denn auf Kuba eine Harley am Leben zu erhalten ist nicht leicht.

Die letzten neuen Reifen wurden dem damaligen Harley-Importeur 1961 geliefert. Ein paar Monate später machte er für immer dicht. Seit 50 Jahren ist also Improvisieren gefragt. Getreu der Kubanischen Revolutions-Propaganda: „Siempre adelante!“, immer vorwärts! Dass ein Hobby wie die Harley bis vor ein paar Jahren noch als konterrevolutionär angesehen wurde, machte die Sache nicht einfacher.

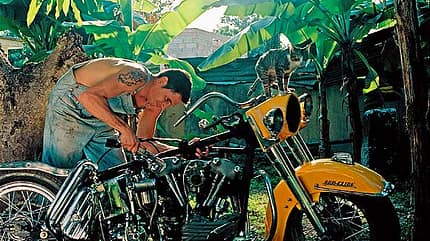

Während jener Jahre war Sergio Morales so etwas wie ein Vogelfreier. 1991 hatte er Havannas Harley-Klub gegründet. Den ersten und bis heute einzigen. Er zählt 40 Mitglieder, darunter Ernesto, und sie treffen sich regelmäßig in Morales Wohnzimmer mitten in Havanna. Das Wohnzimmer ist gleichzeitig Morales Werkstatt - gleich neben dem Esstisch, wo andere Leute sonst das Sofa hinstellen.

Früher einmal war Sergio Morales ganz normaler Lehrer. Heute, mit 60, ist er Vollzeitmechaniker, und die anderen Klubmitglieder nennen ihn ehrfurchtsvoll den Harley-Doktor. Nur Miriam, seine Frau, beschwert sich mit gespielter Entrüstung, dass „diese verfluchten zweirädrigen Gringas“ ihren Sergio manchmal vergessen lassen, dass er verheiratet ist. Doch der, ganz Kubaner, bleibt gelassen und gibt seiner Frau recht: „Si, eso es - das ist so“, sagt er und nickt ihr zu, die auch ein Baumwollhemd mit dem Milwaukee-Adler trägt. Oben unterm Dach hat er noch eine Drehbank, eine Bohrmaschine und eine große Werkzeugkiste. Plus Hunderte von Teilen jeglicher Form und Größe: Stehbolzen, Bowdenzüge, Dichtungen, Ritzel, Handhebel, Zündkerzen, allesamt entweder aus irgendeinem Müll geklaubt, aus alten Bahnschienen herausgespant oder eingetauscht gegen irgendwas anderes. Alles mit Rost überzogen, vom Boden hochgestapelt oder von der Decke baumelnd wie Votivkärtchen in einer südamerikanischen Wallfahrtskirche.

Rückblende: Kuba vor Castro. Es war die Insel amerikanischer Geschäftsleute, reicher US-Playboys und einiger Mafiosi, allesamt smarte Typen aus Chicago in nadelgestreiften Zweireihern - wer konnte, überwinterte hier. Und das Motorrad der Wahl war, klar, die verfluchte zweirädrige Gringa: Kubas Reiche fuhren Harley, Polizei und Armee genauso.

Alfonso Presno Vidal war Mitgründer von Castros Revolutionspolizei. Und er hat einige seiner 75 Jahre auf einer FLH Hydra Glide zugebracht. Auf der Telegabel-Panhead, Baujahr frühe Fünfziger, eskortierte er einst Juri Gagarin während eines offiziellen Besuchs und auch die Sowjet-Raketen, als Chruschtschow beschloss, sie zur Beendigung der Kubakrise 1962 von der Insel abzuziehen. Auf ihr gab er Innenminister Ramiro Valdez Fahrstunden, damit der Havannas Karnevalsparade mit dem Motorrad anführen konnte. Während Vidal in der Vergangenheit schwelgt, sitzt er, typisch kubanischer Rentner, auf seiner Veranda, ein altes Fotoalbum auf den Knien. Bis 1967 ging das so, erinnert er sich:„Doch dann waren die Ersatzteile endgültig aufgebraucht, und die Polizei sattelte auf Moto Guzzi um. Vom Innenministerium kam der Befehl, die Harleys verschwinden zu lassen.“ Ob es stimmt, dass damals rund 1000 Armee-Bikes in einer Art Massengrab unweit von Guantanamo verscharrt worden sind, weiß niemand.

Sicher ist, dass Sergio Morales ungefähr zur selben Zeit anfing, erste Schraubererfahrungen zu sammeln: „Es war alles Versuch und Irrtum“, erinnert er sich. „Denn bis vor etwa 15 Jahren gab es auf der ganzen Insel nicht ein Harley-Handbuch, und für uns auch keine Chance, an eines zu kommen.“ Was Morales kann und weiß stammt aus Erfahrung: „Ich habe bestimmt hundert Harleys zerlegt und wieder aufgebaut. Habe viele Fehler dabei gemacht. Das Resultat eines der schlimmsten war, dass ich bei der Probefahrt in einer Kurve plötzlich den Lenker lose in der Hand hatte. Aber heute kenne ich die Harley besser als meine Frau.“ Miriam reagiert mit einem „Ach, geh zum Teufel, Morales!“ Aber der fährt seelenruhig fort: „Anders als eine Frau verzeiht dir die Harley aber die meisten Fehler. 40 Jahre haben wir die Bikes vergewaltigt. Und sie sind uns immer noch zu Diensten“.

Die Bikes der Klubmitglieder rollen zum Teil auf ehemaligen Autofelgen, manche Lenker sind aus Stahlrohren selbst gebogen, die Kolben auf der Drehbank geboren, Kopfdichtungen aus Pappendeckel geschnitten, die Getrieberäder aus Lastwagen genommen. Aber sie fahren, und nur das zählt. „Ein Harlista,“ ein Harley-Fahrer, sagt Sergio Morales, „wirst du nicht aus ästhetischen Gründen. Es kann die pure Not sein, die dich treibt.“ So gibt es denn auch keine Treffen am Sonntag, keine Babes, die für die Biker ihre T-Shirts lüpfen. „Eine Harley ist hier ein Arme-Leute-Transportmittel wie jedes andere auch.“ Doch immerhin lebt Morales nicht schlecht davon: 300 Pesos kostet es, wenn er ein Bike von Grund auf restauriert. Dazu braucht er rund fünf Monate, was dann einem Monatslohn von nicht einmal 50 Euro entspricht. Lächerlich, aber immerhin das Dreifache eines kubanischen Durchschnittseinkommens.

So hat die Harley Morales nicht nur sein Auskommen gesichert. Sie wurde aufgrund seiner Erfahrung und Stellung auch zu seinem Reisepass, zum Rettungsboot und Fluchtvehikel: „Ich wurde sogar einmal eingeladen, in Milwaukee die Fabrik zu besuchen. Zuvor hatten wir hier gar nicht gewusst, dass die überhaupt noch existiert. Und 1997 hatte ich eine Einladung zur Daytona Bike Week: Da gab es Frauen, die haben dir für einen Dollar die Titten gezeigt, während die Ehemänner daneben saßen und kassierten“ Noch heute schüttelt der Kubaner den Kopf, wenn er daran denkt. Dass er plötzlich einfach so von der US-Botschaft das Visum bekam und in Florida Journalisten und Fotografen auf ihn warteten: "Auf mich, verstehst du? Einen Habenichts in zerrissenen Jeans".

So hat es Sergio Morales in der Harley-Welt zu gewisser Berühmtheit gebracht. Dass ausländische Harley-Fahrer auf Touristenbesuch in Kuba bei ihm vorbeikommen, um ihn kennenzulernen, ist mittlerweile normal. Einer wollte ihm sogar ein neues Bike als Geschenk mitbringen. Aber die US-Gesetze verbieten solche Transaktionen auf die sozialistische Insel bis heute. „Wenigstens kommen wir endlich an diese verdammten Handbücher ran“, freut sich Morales. „Und immer wenn uns Ausländer besuchen, lassen sie Geschenke da: T-Shirts, Schlüsselanhänger, eine Lederwes-te“ Dass den Mitgliedern von Havannas Harley-Klub auch mal eine Tankfüllung bezahlt wird, versteht sich für die Gäste von selbst. Es sind ein paar Euro für einen Tank voll billigem 83-Oktan-Benzin - für die meisten Kubaner ein Vermögen. Auch ich gebe eine Runde aus, und so fahren wir am Ende gemeinsam über die Carretera Panamericana, die Küstenstraße, raus aus Havanna.

Auf der anderen Straßenseite stehen zwei Polizisten neben ihren Guzzis. Sergio grüßt sie mit gereckter Faust. Sie erwidern den Gruß auf gleiche Weise. „Siehst du“, sagt Sergio später, „früher haben sie uns für unsere Kapitalismussymbole in den Arsch getreten. Heute sprechen wir alle die Sprache der Biker.“ Für Sergio gilt: „Es lohnt sich für Dinge zu kämpfen, ohne die das Leben nicht lebenswert ist.“ Das sagte einmal ein anderer Motorradfahrer. Er hieß wie sein Sohn heute auf Kuba auch Ernesto Guevara. Besser bekannt war er aber als Ché.