Die Polizeisirene ist unangenehm und zersägt die Dunkelheit. Noch unangenehmer ist jedoch, warum sie gestartet wurde. Denn die Sirene gilt mir. Es ist Freitagabend, 21 Uhr.

Ich stehe mitten auf der vierspurigen Zufahrtsstraße des Los Angeles Airport und wollte sie gerade überqueren. Jemand hatte mir den Tipp gegeben, dass im Parkhaus gegenüber ein Getränkeautomat stehen würde. Ich habe furchtbar Durst. Reifenquietschend stoppt das Police-Car vor mir. Auf dem Dach rotieren blau-rote Leuchten, anstelle einer Stoßstange ist vorn eine stabile Ramme montiert, die scheinbar aus Eisenbahnschienen gebogen wurde. So viel zum Thema Personenschutz bei amerikani-schen Polizeiwagen. „He you! What’s wrong with you?“, brüllt ein Officer, während er aus der Tür hechtet. An seinem Gürtel baumeln Schlagstock, Pistole und ein Ding, das wie eine Handgranate aussieht. „Sorry, sorry“, stammle ich eingeschüchtert. Aus der Art, wie ich stammle, schlussfolgern die Beamten, dass ich entweder besoffen oder aber Ausländer sein muss. Schnell ist geklärt, dass dies hier quasi meine ersten Schritte auf amerikanischem Boden sind. Man deutet auf einen Zebrastreifen, keine 30 Meter entfernt, und klärt mich mienenversteinert auf: „Sir, we cross roads on crosswalks like this.“ Danke sehr. Welcome to the USA.

Wir sind aufgebrochen, um den amerikanischen Traum zu suchen. Oder das, was davon noch übrig ist. Wir, das bin ich, ein abenteuerhungriger Redakteur, und meine Reisepartnerin Anna. Unsere Frage: Was ist geblieben von der Tellerwäscher-Millionär-Chance, dem „land of the free“ und Obamas Messias-Hoffnung? Um Antworten darauf zu finden, werden wir Kalifornien sowie einen kleinen Teil Nevadas und Arizonas auf zwei Victory-Motorrädern durchqueren. Die stehen rund 60 Kilometer vom Flughafen entfernt, für amerikanische Verhältnisse also gleich um die Ecke. Ein Taxi bringt uns über landebahnbreite Freeways und autobahnähnliche Nebenstraßen dorthin. In den USA ist alles riesig. Entfernungen, Straßen, Autos, Bäuche. Die Motorräder sind es auch. Als wir die Bikes am kommenden Morgen bepacken, sieht die zierliche Anna mit ihren 1,61 Metern auf der Victory Vegas verloren aus. 320 Kilogramm, zwei Meter Radstand, 640 Millimeter Sitzhöhe. Zumindest die Sitzhöhe passt. Ich nehme auf der Victory Hammer Platz, und wir starten Richtung Hollywood.

Stopp an einer Tanke. Hier gibt’s alles. Von der Pfanne über Minutensuppen bis zu Haargummis, Noppenkondomen und Radkappen. Mit umgerechnet 70 Eurocent pro Liter Super ist der Sprit extrem günstig. Und so soll es auch bleiben, prophezeit der Tankwart. Kein Wunder, dass die Amis am Öl Interesse haben.

„Das würde ich an deiner Stelle nicht essen“, rät mir ein schwer bewaffneter Security-Mann, der plötzlich neben mir am Kühlregal steht und auf meine linke Hand zeigt, die ein eingeschweißtes Sandwich umklammert. „Gepackt in Washington! Weißt du, wie lange es dauert, bis das hier ist? Das kann gar nicht frisch sein. Kauf besser Produkte aus der Region.“ Wahnsinn! Die als Fast Food mampfende Übergewichtler verschrienen Amis achten auf gesundheitsbewusste und frische Nahrung. Ich will ihm noch sagen, dass wir in Deutschland sogar Äpfel aus Neuseeland essen, doch ich lasse es.

Hollywood am Nachmittag. Traumhaft gewundene, doch leider auf 40 km/h limitierte Straßen in den Hügeln. Exzentrisch Bekleidete auf dem Boulevard, gefühlte 120 Tattoo-Shops und 580 Kneipen. 2450 Sterne mit Berühmtheiten aus Film und Musik, verteilt auf über 2,5 Kilometer Bürgersteig, bilden den Walk of Fame. Irgendwie hatte ich mir die Traumwelt anders vorgestellt. Hektischer, glamouröser, pompöser, überlaufener. Vielleicht so wie in der Berichterstattung von „Leute heute“. Berlin um vier Uhr morgens wirkt belebter. Aber vielleicht erlebt man so etwas nur bei der Premiere eines neuen Films. Wir orientieren uns Richtung Küste, und Charles Bukowskis Worte fallen mir ein: „...ich segelte den Sunset Boulevard runter, ein totes, gläsernes Nichts ...“ Leblos? Ein voll besetztes Res-taurant am anderen. Rushhour, ein endloser Metallstrom aus Autos drängelt sich durch Bell Air, Beverly Hills, Melrose - die Wagen repräsentieren gewiss nicht den Verdienst gewöhnlicher Amis. Porsche, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Audi - unter 80000 Dollar Einstandspreis geht gar nichts. Ob einige Insassen tatsächlich mal Tellerwäscher waren? Fragen kostet nix. Ampelstopp. Neben mir ein weißer Audi Q7, 22-Zoll-Felgen, schwarz getönte Scheiben, an die ich klopfe. Sie gehen runter und geben die Sicht auf zwei Frauen im Partnerlook frei: schwarze Minikleider, tiefe Ausschnitte, Dekolletés wie Dolly Buster, High Heels mit Stecknadel-Absätzen. Ex-Tellerwäscherinnen? Fragen überflüssig.

Santa Monica, endlich am Meer. Hotelburgen, Nobelvillen, Hektik. Das Wochenende hat die Motelpreise in die Höhe schnellen lassen, man zahlt durchschnittlich 40 Prozent mehr als an Werktagen, erst 30 Kilometer tiefer im Inland finden wir eine bezahlbare Unterkunft. Und einen Pub, der um 1.30 Uhr schließt und mich mit hungrigem Magen in die Nachtluft stößt. Ich schnurstrackse zu McDonalds. „Wer hat dich denn hier reingelassen?“, faucht mich eine Putzfrau an. „Niemand, die Tür war auf.“ Die Alte holt tief Luft und kläfft: „Dann hat sie jemand vergessen abzuschließen.“ Rausschmiss. Egal, gleich daneben ist „Jack in the Box.“ Die haben zwar auch schon geschlossen, doch ihr Drive-in ist noch geöffnet. Ich reihe mich zwischen zwei Autos ein. Als Fußgänger, wohlgemerkt. „He you! I don’t serve you, you’re walking! This is a drive-in!“ Bitte? Wo ist da der Unterschied? Okay, sie wollen es so. Ich stampfe ein paar Schritte zurück, frage ein paar Jungs im Auto, ob sie mich einsteigen lassen, und wir brummen drei Meter vor. Diesmal erhalte ich einen Cheeseburger. Es ist der schlechteste aller Zeiten. Er schmeckt wie ein Umzugskarton, den man zu lange im Keller stehen gelassen hatte.

Mit Ketchup. Und Gurkenattrappe. Gute Nacht. Wir folgen dem Highway 101 Richtung Norden. Er durchschneidet gigantische Gemüse-Anbauflächen. Skelettartige Bewässerungssysteme zerkratzen Nebelbänke, darunter ameisenemsige mexikanische und südamerikanische Landarbeiter, die ihre Körper gegen den rauen Küstenwind und die Schaufeln gegen fruchtbaren Boden stemmen. Obwohl Ende September, pendelt die Quecksilbersäule nur um 15 Grad. Das ernüchternde Erlebnis von letzter Nacht bleibt gottlob ein Einzelfall: Egal wo wir auch anhalten, die Amis beginnen freundliche Gespräche, sind an uns und vor allem den Bikes interessiert. Ein erster Hauch vom „land of the free“ weht mir nach dem Abbiegen auf den Highway Nr. 1 bei Las Cruces entgegen. Nach all den leuchtreklamigen Schneisen Los Angeles’ wirkt die schroffe, karge Hügellandschaft mit ihrem gelben Grasflaum wie der Wilde Westen für Anfänger, und ich fühle mich schlagartig frei.

Kris Kristofferson hat genau dem Gefühl eine weltbekannte Liedzeile gewidmet: „Freedom is just another word for nothing left to lose.“ Ich summe es und denke: Der Boss, die Frau, das Bankdarlehen daheim - nichts davon hat Platz mehr in den Gedanken. Ich sehe mich die Tür zuziehen und „Sorry, Honey, aber ich muss mal zum Kiosk“ murmeln. Dummerweise steht der am Ende der Welt. In diesem Fall in Kalifornien. Ich genieße und frage mich ernsthaft: „Was braucht ein Mann eigentlich mehr als sein Bike, Bluejeans, Lederjacke und zwei Boots, um darin zu wohnen?“ Die Zeit fließt hier nicht, sie rinnt nicht, höhlt keinen Stein. Sie steht. Scheinbar bewegen nur wir uns in einer magischen Kulisse. Über mir kreisende Geier, vor mir der flimmernde Asphalt-Teppich, unter mir ein wummernder V2. 1730 Kubik, 90 km/h, sechster Gang. Zwei kolbige Humpen, die sich 2000-mal in der Minute zuprosten. Aufs Leben, auf die Freiheit, ein Zustand, der die Schönheit der Welt vor mir als roten Teppich ausrollt. Kurz gesagt: das Gegenteil von Hannover. Sorry, Niedersachsen.

In Lompoc erzählt uns Harley-Händler Ray, ein weißmähniger Sonnyboy, dem man sofort zutraut, Packeis an Eskimos verhökern zu können, von den Geschäften der letzten zwei Jahre: 32 Harleys aus den frühen 1940er-Jahren hat er zusammen mit einer Tonne Ersatzteilen per Container aus Russland reimportiert. Die Maschinen standen in einer alten weißrussischen Lagerhalle, vollgetankt, eingeölt, geringer Flugrost. Teilweise null Kilometer auf der Uhr. Sie waren Bestandteil einer Lieferung von Hilfsgütern, die die USA den Russen als Unterstützung im Kampf gegen die Nazis geschickt hatten. Wahrscheinlich wurden sie schlicht vergessen. Ray und sein Team zerlegten die Maschinen, kontrollierten jede Schraubwindung und verkauften die 70 Jahre alten Neumotorräder für 18 000 Dollar pro Stück. Trotzdem: Die Geschäfte laufen schlecht. Seit der Bankenkrise vor drei Jahren stehen neue Harleys wie festgedübelt in Amerikas Showrooms, denn die Kundschaft finanzierte meist über Kredite. Und die Banken sind vorsichtig geworden. Daran hat sich auch seit dem Machtwechsel durch Obama nichts geändert. Überhaupt, Obama. „That was only hot air“, nuschelt Ray und winkt mit der Hand ab.

Es gebe nicht viel mehr Jobs, immer noch Krieg und keine Perspektive. Draußen parkt ein alter Ford Falcon mit einem riesigen Aufkleber an der Heckscheibe: „So, what did all that hope and change brought for you?“ Am Folgetag schiebt der Pazifik dichten Nebel zur Küste, und unsere Fahrt auf dem viel gepriesenen Abschnitt zwischen Morrow Bay und San Francisco wird zu einem Blindflug über traumhaft gewundene Kurven. Der Nebel ist so dicht, dass man keine 20 Meter weit sieht. Zentimeterweise kommen wir vorwärts und durchstochern Ortschaften wie Lucia, die auf der Landkarte zwar vermerkt, im Grunde genommen aber nur aus drei, vier Häusern bestehen. Zwei Biker aus Nebraska quatschen uns an der Tanke an. Brad fährt eine 1200er-Sportster, Nate eine BMW 90/6 mit weit über 200000 Kilometern Laufleistung. Er schwört auf und schwärmt von „German engineering“ und die damit verbundene Zuverlässigkeit. Außerdem, so sagt er, sei er lange 5er-BMW gefahren: „In dem Teil wollten alle Girls mitfahren.“ Jetzt fährt Nate Mitsubishi. Weniger Verbrauch, günstiger im Unterhalt. „Aber keine Weiber mehr“, schimpft er. Kumpel Brad steht neben seiner öltriefenden Harley, zuckt mit den Schultern und meint: „22000 Meilen auf der Uhr. Dass sie überall ölt - egal. Kipp ich einfach nach. American engineering is also not bad.“

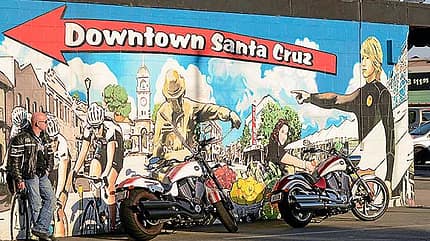

Tage später schwimmen wir im Verkehr einer vierspurigen Straße nach Downtown Santa Cruz - es riecht nach Salzwasser, Jugend und Haschisch. Hier klafft die Schere zwischen Arm und Reich extrem auseinander. Alle paar Meter betteln Gammler und Gaukler um ein paar Cent. Meist sind es langhaarige, bunt gekleidete Ex-Hippies, die so aussehen, als wären sie gerade von Goa/Indien bis hierher gewandert. Sie prägen das Straßenbild ebenso wie massenhaft streunende Nerds und Surfer, jugendliches Partyvolk sowie die wunderbaren, detailverliebten Wandmalerein an vielen Häuserwänden. Santa Cruz hat durch seine Strände, Studenten und Bars einen jugendlichen Aufbruch-Charme, dem die Althippies mit ihrem Zauber von Freiheit und Lebensfreude besondere Würze verleihen. Wir bleiben ein paar Tage und stehen irgendwann in einem Kaff namens Tracy vor einem mexikanischen Imbiss und einem ständig wiederkehrenden Problem: Das Land ist riesig, die Karte in falschem Maßstab und die Orientierung mitunter schwierig: Wo bitte geht es nach Vernalis? Niemand kennt diesen Ort, der laut Karte nur 16 Kilometer entfernt sein soll. Man stelle sich vor, man fragt einen Hamburger, wo es nach Norderstedt geht. Und er sagt: Nie gehört. Endlich ruft einer: „Wöörrnaliss!“, und tippt es in sein iPhone ein, dessen Navigationssystem uns den Weg zeigt. Wir hatten den Namen wohl stets falsch ausgesprochen. Der Typ neigt den Kopf, kneift die Augen zusammen wie Clint Eastwood vor dem finalen Schuss und brummt: „Vernalis - man, what’s over there?“

Nichts. Ehrlich. Eine Stunde später stehen wir dort. 400 Einwohner laut Ortsschild, 70 Bagger, zehn Muldenkipper, 45 Wohncontainer. Und keine Menschenseele. Wir bollern über die einsame 132 East durch Modesto, Waterford, La Grange und landen schließlich in Mariposa. Herbststimmung, 30 Grad, goldenes Licht. Doch morgen, so unken die Amis, komme eine „cool breeze“. Was es damit auf sich hat, spüren wir am Folgetag in den Höhenlagen des Yosemite-Nationalparks: Eisiger Wind gräbt sich durch unsere Kleidung und schneidet Furchen in unsere Gesichter. Auf dem 3030 Meter hohen Tioga-Pass ist die Kälte so extrem, dass man seine Hände nicht mehr spürt und glaubt, gleich bewusstlos zu werden. Einen Tag später sind die Pässe geschlossen. Zwei Meter Neuschnee. Kalifornien im September. Wie war das noch?

„It never rains in southern California...“ Stimmt. Es schneit! Tage später an einer Tanke in Lone Pine an der 395 South: Am Holztresen flattert ein Zettel mit dem Foto eines Uniformierten mit muskelgebirgigem Oberkörper. „Jim Jimbo Broghman - shot in Afghanistan May 2010“ steht darunter, und dass man ihn nie vergessen wird. „Er war einer von uns“, grummelt der Tankwart. „Familienvater, drei Kinder, tolle Frau.“ Was er, ja überhaupt ganz Amerika dort zu suchen habe, will ich wissen. „Wir bestrafen die Attentäter vom 11. September 2001“, knurrt der Tankwart und schaut dabei wie ein Türsteher, dem man gerade angedroht hat, seine Freundin auszuspannen. „Bin Laden ist doch schon tot“, entgegne ich. „Für uns ist der Krieg erst zu Ende, wenn alle Turbanträger im Gefängnis sitzen“, sagt mein Gegenüber. Ich zahle den Sprit, hocke wieder im Sattel der Victory und denke drüber nach, ob dieser Ami sich jemals Gedanken darüber macht, dass der Islam 1,5 Milliarden Anhänger hat. Und die meisten US-Knäste lange schon überfüllt sind. Die Vereinigten Staaten sind so riesig, nehmen sich so wichtig, man hat das Gefühl, niemand interessiert sich hier für das, was auf anderen Kontinenten vor sich geht. So lässt sich auch die ernsthafte Behauptung einer Bedienung in einem Diner ein paar Tage später erklären: Frankreich ist die Hauptstadt von Europa.

Death Valley. Ein Ranger stoppt neben uns. Sturm treibt Grasbüschel über die Endlosigkeit der Landschaft. Der Himmel ist aschgrau. Es ist lausig kalt. „This is the sierra“, sagt er. „Be strong or die.“ Das denkt sich wohl auch die gesamte Automobilbranche, die ihre Erlkönige in den Sommermonaten durch die bis zu 50 Grad heiße Hölle des Death Valley scheucht, um zu prüfen, wann Kühlsysteme kollabieren. Die Wände des Scarborough Saloon in Beatty, einem Goldgräbernest auf dem Weg nach Las Vegas, sind über und über verziert mit Autoteilen und Ein-Dollar-Noten, auf denen Namen der Testfahrer verewigt sind. Ein Museum in der Wüste. Jedes Teil hat eine lange Story. Was für ein Land. Trotz seiner Gegensätze: Ich liebe es. Seine Weite. Die Vielfalt. Den starken Glauben der Leute daran, dass wirklich nichts unmöglich ist. Die ungekünstelte Freundlichkeit, mit der man uns begegnet. Und die ständigen Smalltalks. Jeder hat für jeden ein paar freundliche Worte übrig. Quatsch in Deutschland mal irgendwen an. Wenn du Glück hast, bekommst du eine Antwort. Wenn du Pech hast, eins aufs Maul oder ’ne Jacke, bei der die Ärmel verkehrt herum genäht sind, denke ich, während die Räder der Victorys über die Route 66 rollen.

Hier gehören sie hin. Traumhochzeit: dicker Motor, lässiger Sitz vermählt mit Straßen, die eine Schneise in den Horizont schneiden. Las Vegas liegt hinter uns. Einen Dollar haben wir verspielt. Uns zwei Nächte um die Ohren geschlagen. Eine Lowrider-Autoshow mit Konzert von Rap-Altmeister Ice Cube bestaunt. Und jetzt rollen wir auf den Spuren der Auswanderer wieder Richtung zurück nach Los Angeles . . . Manche Europäer meinen, der amerikanische Traum sei längst ein Albtraum. Manche Amis behaupten, der europäische Traum habe den amerikanischen längst überholt. Ich sage: Das ganze Leben ist ein Traum. Nur: Wie lange kann man reisen, bis man aufwacht?

Infos

Die beschriebene Reise fand von Ende September bis Mitte Oktober statt und führte zu 90 Prozent durch Kalifornien. Nur jeweils 200 Kilometer wurden in Arizona und Nevada zurückgelegt.

Anreise:

Flüge nach Los Angeles sind in der Regel das ganze Jahr über für rund 600 bis 700 Euro/Person zu haben. Ein vorab elektronisch eingereichter Visumantrag (ESTA) ist Pflicht und kostet 14 Dollar Gebühr. Geld: Aufgrund des ständig schwankenden Tauschkurses empfiehlt es sich, Bargeld per EC-Karte in den USA an den überall vorhandenen Geldautomaten zu holen. Die Gebühr für eine derartige Transaktion beträgt in der Regel drei Dollar.

Ausrüstung:

Wer in Jeans und Lederjacke fahren möchte, darf keinesfalls Regenkombi und Windstopper/Fleece vergessen. Durch den Einfluss des Pazifiks kann es selbst im Sommer an der Küste recht frisch werden.

Übernachten:

Wer es stilvoll, heimelig und familiär mag, der kommt an den Bed-and-Breakfast-Offerten nicht vorbei. Die Kosten für ein Zimmer (egal ob eine oder zwei Personen) in den meist charmanten, kleinen Häuschen im Kolonialstil belaufen sich jedoch stets um die 100 Dollar/Nacht. Günstiger sind Motelzimmer, die in der Regel sogar mit Kühlschrank, Mikrowelle und Kaffeemaschine ausgerüstet sind und zwischen 40 und 75 Dollar kosten. Auch hier spielt es keine Rolle, ob man den Raum allein oder zu zweit belegt. Am Wochenende schnellen die Preise vor allem an der Küste bis zu 40 Prozent in die Höhe. Eine Reservierung vorab ist empfehlenswert, dadurch ist der Preis geringfügig günstiger.

Verkehr:

Rechtsverkehr wie in Europa. Der große Unterschied sind Kreuzungen mit Stoppschildern. Hier gilt nicht rechts vor links. Man muss generell erst einmal anhalten, und es hat Vorfahrt, wer zuerst an der Kreuzung war. Anschließend wird wechselseitig weitergefahren, bis die Kreuzung leer ist. Die Grenze beim Fahren nach Alkoholgenuss ist 0,8 Promille.

Verpflegung:

Fast Food am Wegesrand. Günstig und gut isst man bei der Imbisskette DENNYS, vor allem Salate und Suppen sind hier sehr empfehlenswert. Wer auf Burger steht, sollte die „IN AND OUT BURGER“-Kette besuchen. Die Burger sind sehr günstig, schmackhafter und frischer belegt als bei der Konkurrenz. Auch die Pommes frites sind absolut empfehlenswert und leckerer als bei den anderen Ketten, denn sie werden direkt vor Ort aus frischen Kartoffeln hergestellt. Tendenziell ist Kalifornien Vorreiter für die USA, denn selbst in mittelgroßen Städten finden sich inzwischen kleine Diner oder Restaurants, die vitaminreiches Essen weit weg vom Fast-Food-Image anbieten.

Motorräder:

Die Reise fand auf zwei Victory-Bikes statt. Der in den USA beheimatete Hersteller ist jedoch selbst in den Staaten weitestgehend unbekannt, so ist man stets umringt von Neugierigen, die an den Motorrädern interessiert sind. Denn nahezu zwei Drittel aller Motorradfahrer sind mit einer Harley-Davidson unterwegs. Infos zum Mieten von Motorrädern finden Sie unter www.eaglerider.com.