Mastersuperbike 2010

Masterbike – das größte Test-Event für Motorrad-Fachjournalisten aus der ganzen Welt. Früher der Shoot-Out aller Sportler-Kategorien, treten 2010 nur die dicken Superbikes an – immerhin neun Stück. Erstmals mehr Europäer als Japaner. Die fernöstliche Vormacht ist rein zahlenmäßig gebrochen, ein böses Omen für Japan?

15 Teilnehmer aus 12 Ländern, da wabert Männerschweiß und Testosteron durch die Umkleide- und Catering-Box, lediglich eingebremst von Organisator Victor Fernandez-Ganzedos erstem und einzigem Gebot: „Nichts kaputt machen!“

Die Bewertung der Motorräder erfolgt nach gewohntem Muster: Jeder Pilot fährt auf jedem Motorrad drei gezeitete Runden. Die persönliche Bestzeit eines Piloten auf einem Bike wird ermittelt und aus allen 15 Bestzeiten die Masterbike-Zeit gemittelt. Die Platzierung wird dann über eine Bewertung der Piloten, bei der sie Punkte vergeben, sowie der gemittelten Bestzeit nach einer Formel errechnet. Somit zählt nicht nur die erreichte Rundenzeit eines Motorrads, sondern auch die Punkte, die es von allen Piloten vergeben bekam.

So werden persönliche Vorlieben einzelner Tester egalisiert und der wahre Charakter eines Motorads unterstrichen. Denn wenn eine BMW sieben von fünfzehn möglichen Bestzeiten auf sich vereinen kann, dann muss das Motorrad etwas besonders gut können. Einheitsreifen gab es 2010 nicht. Jeder Hersteller konnte sich die straßenzulassungsfähige Pelle aussuchen, die er unter sportlichen Gesichtspunkten für die Beste auf seinem Motorrad hält. Diese wurden alle drei Turns erneuert. Gefehlt hat der Einheitspneu nicht, ein Blick in die Bereifungsliste auf S. 28 bringt Klarheit.

Endlich sind wirklich alle neuen Superbikes der Saison beieinander. Neun Supersportler mit insgesamt 1605 PS zu einem Preis von schnäppchenhaften 160 135 Euro, versammeln sich in würdigem Ambiente, dem Fahrerlager der traumhaften Strecke Motorland Aragon bei Alcaniz in Nordspanien, um das Mastersuperbike 2010 auszufahren. Es gilt einzig und alleine die Rennstrecken-Performance der Serien-Motorräder zu bewerten. Und damit geht es hier nicht um die güldene Ananas, sondern gegen die Uhr.

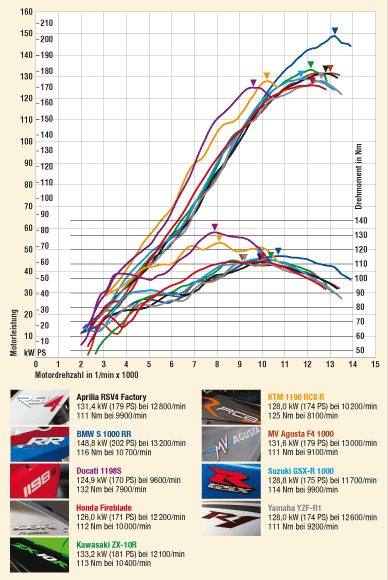

15 erfahrene Journalisten und Testfahrer, darunter zum Beispiel Freddy Papunen, der nationale Superbike-Meister Schwedens von 2008, begeben sich auf die intensive Suche nach den Sport-Genen der Aspiranten. Bemerkenswert, dass trotz fehlender Einheitsreifen-Regelung acht von neun Motorrädern auf Gummis des Hauses Metzeler/Pirelli vertrauen, während KTM Pellen von Dunlop verwendet. Außerdem sind drei Traktionskontrollen, eine ABS-Bremse, ein Schaltautomat sowie ein Data-Recording-System mit von der Partie.

1. BMW S 1000 RR

Die Gnadenlose: Das Supersportgeschäft ist hart, weil es keine Gefangenen macht. Entweder du bist vorn mit dabei oder eben nur einer von denen, die mitgespielt haben. Über die BMW reden alle, weil sie a) neu ist und b) bislang in jedem Vergleichstest auf dem Treppchen stand. Im Fahrerlager kursiert schon der Spruch: „Wo BMW ist, ist vorn.“ Nicht lanciert von BMW-Mannen, sondern von denen, die mit der BMW bereits auf einer Strecke angeraucht haben.

Warum das so ist? Weil die S 1000 RR ihren Gegner gegenüber gnadenlos ist. Sie brennt sie dank ihrer überlegenen Motorleistung einfach daher, überholt sie im Sauseschritt, während die anderen vermeintlich spazieren gehen. Doch das ist nur ein Teil des Geheimnisses. Die Beemer ist nämlich auch tiefenpsychologisch unterwegs. Dank einer sehr gut funktionierenden Traktionskontrolle und ihrem tollen ABS verleitet sie jeden durchschnittlich talentierten Rundenzeiten-Schnacker dazu, sehr früh ans Gas zu gehen und beängstigend spät zu bremsen.

Und geht mal was schief, wird zum Beispiel der Einlenkpunkt verpasst, wartet man einfach bis zur nächsten Geraden und holt dank 202 PS die verlorene Zeit wieder auf. Saubere Linien fahren war also gestern – heute ist BMW! Das erklärt auch, warum die RR auf der allen Testern unbekannten Strecke sieben von 15 persönlichen Bestzeiten auf sich vereinigt. Und wenn einer wie der schwedische Superbike-Meister Freddy Papunen die Blau-Weiße ausführt, ist ganz schnell der Rundenrekord in Gefahr. Als einzige durchbrach die S 1000 RR mit ihm die Zwei-Minuten-Schallmauer.

Antrieb: Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 142 kW (193 PS) bei 13 000/min*, 112 Nm bei 9750/min*, 999 cm³, Bohrung/Hub: 80,0/49,7 mm, Verdichtungsverhältnis 13,0:1, Zünd-/Einspritzanlage, 48-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,1 Grad, Nachlauf: 96 mm, Radstand 1432 mm, Upside-down-Gabel, Ø 46 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/130 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 320-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht: 208 kg, davon vorn/hinten: 52,0/48,0%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,1/5,0/7,0 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 4,3/4,1 s

Testmaschinenpreis: 17080 Euro (zzgl. Nk)

2. Aprilia RSV4 Factory

Die Spielerische: Mit der Aprilia muss nicht nur der Schweden-Pfeil feiner umgehen. Die RSV4 ist ein sensibles Rennpferd, das unter einem präzisen Fahrer am meisten leistet. Das wüste Hacken, das die BMW erlaubt, ist auf der Mille fehl am Platz. Schwung mitnehmen ist die Devise, und das geht nur, wenn sauber gefahren wird. Dies wiederum ermöglicht die Factory, mit ihrem kompakten und spielerischen Wesen. Nach der Start-Ziel-Gerade geht es in eine enge Linkskurve, der sich eine blinde Dreifach-Rechts den Berg hinauf anschließt.

Mit der Aprilia lenkt man in diese fiese, nicht in einem Radius zu nehmende Rechts ein und beschleunigt den Zweiten und Dritten voll durch. Löst am ersten Innencurb ab, lässt sich weit hinaus tragen zur äußeren Begrenzung, verringert kurz die Schräglage und etwas den Speed, um dann wieder spät und voll am Gas in den hinteren Teil der Kurve einzustechen. Beinahe mühe- und kraftlos geht dieses Manöver vonstatten, wodurch die Kurvengeschwindigkeit hoch gehalten wird. Wer mit diesem sensiblen Charakter umgehen kann, wird trotz des Leistungsdefizits gegenüber der BMW sehr schnell sein. Ganze vier persönliche Bestzeiten heimst die Aprilia ein, obwohl ihr 15 km/h Topspeed am Ende der langen Gerade fehlen.

Antrieb: Vierzylinder-65-Grad-V-Motor, 4 Ventile/Zylinder, 132 kW (180 PS) bei 12 500/min*, 115 Nm bei 10 000/min*, 1000 cm³, Bohrung/Hub: 78,0/52,3 mm, Verdichtungsverhältnis 13,0:1, Zünd-/Einspritzanlage, 48-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,5 Grad, Nachlauf: 105 mm, Radstand 1420 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/130 mm. Leichtmetall-Schmiederäder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 320-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Zweikolben-Festsattel hinten.

Gewicht: 204 kg, davon vorn/hinten: 50,4/49,6%

Fahrerleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,2/5,1/7,8 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 4,7/4,5 s

Testmaschinenpreis: 19500 Euro (zzgl. Nk)

3. MV Agusta F4 1000

Die Stabile: Zwischen der Aprilia und der MV Agusta entbrennt ein italienisches Duell vom Feinsten. Beide liefern identische Leistungs- und Drehmomentwerte, beide haben aber absolut unterschiedliche Charaktere. Die MV ist trotz ihrer heftigen Überarbeitung eine MV geblieben, will nach wie vor mit fester Hand geführt werden, belohnt dieses herzhafte Zupacken aber mit einer irrwitzigen Stabilität und traumhaftem Vorderradgefühl. Mit kaum einem Motorrad sonst lässt sich Ende der langen Geraden, an deren Ende die Vmax-Messung durchgeführt wird, mit so einem guten Gefühl in den langen, wahnwitzig schnellen Linksbogen einbiegen. Bremse lösen, mit Druck am Lenker die MV umlegen und dann sauber bis zum Scheitel surfen. Dort langsam das Gas anlegen und gleichmäßig Aufziehen.

Mit zornigem Gebrüll stiebt die F4 1000 voran. Dank Traktionskontrolle sind Highsider hier nur ganz schwer möglich, und die MV realisiert auf diese Art und Weise nach dem drittbesten Topspeed auch noch die drittbeste gemittelte Rundenzeit.

Was sich auf der Präsentation bereits ankündigte, bestätigt sich nun auch hier. Die MV läuft rau, und das Getriebe lässt sich beim Herunterschalten nicht geschmeidig bedienen. Während man über ersteres noch hinwegsehen kann, stößt zweiteres unangenehm auf.

Antrieb: Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 137 kW (186 PS) bei 12 900/min*, 114 Nm bei 9500/min*, 998 cm³, Bohrung/Hub: 76,0/55,0 mm, Verdichtungsverhältnis 13,1:1, Zünd-/Einspritzanlage, 49-mm-Drosselklappen, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Stahl-Gitterrohrrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,5 Grad (einstellbar), Nachlauf: 100 mm, Radstand 1430 mm, Upside-down-Gabel, Ø 50 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/120 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 320-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 210-mm-Einzelscheibe mit Vierkolben-Festsattel hinten.

Gewicht: 214 kg, davon vorn/hinten: 51,9/48,1%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,3/5,2/7,5 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 5,9/4,6 s

Testmaschinenpreis: 18500 Euro (zzgl. Nk)

4. KTM 1190 RC8 R

Die Präzise: Wer glaubt, die Chassis- und Handlingsqualitäten der Aprilia wären Referenz, der irrt. Maßstab in Sachen Handlichkeit, Präzision und Stabilität in Schräglage ist die Österreicherin. Das wirklich gelungene Setup in Kombination mit den steifen, sehr haftfreudigen Dunlops machen die RC8 R zum einzig wahren Racer auf dem Parkett.

Während alle Anwesenden bei hart durchgerissenen Schräglagenwechseln ins Pumpen geraten, mehr schlecht als recht die gewählte Linie halten oder den Piloten richtig Kraft kosten, marschiert die KTM wie eine Eins durchs Geläuf. Erstklassiges Feedback vermittelt dem Fahrer das Gefühl, immer alles unter Kontrolle zu haben, fordert ihn auf, immer mehr und noch mehr zu geben.

Trotz des geringsten Topspeeds und 28 PS Rückstand auf die BMW, brennt die KTM unter allen Fahrern die drittschnellste Zeit auf den Asphalt, ist sogar schneller als die MV Agusta. Warum ihr dennoch nur der unrühmliche vierte Platz bleibt, ist schnell erklärt. Die KTM ist ein spezielles Motorrad. Ihre Sitzposition ist eigen, ihre Laufkultur recht rau, und der Motor fühlt sich subjektiv schlapp an, obwohl er es nicht ist. Sogar die schwächere Honda und die Ducati enteilen ihr auf der Geraden, was für eine miese Aerodynamik sprechen könnte. Am Kurvenspeed liegt es jedenfalls nicht, denn der rettet die Österreicherin vor der roten Laterne.

Antrieb: Zweizylinder-75-Grad-V-Motor, 4 Ventile/Zylinder, 125 kW (170 PS) bei 10 250/min*, 123 Nm bei 8000/min*, 1195 cm³, Bohrung/Hub: 105,0/69,0 mm, Verdichtungsverhältnis 13,5:1, Zünd-/Einspritzanlage, 52-mm-Drosselklappen, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Stahl-Gitterrohrrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,7 Grad, Nachlauf: 97 mm, Radstand 1425 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/120 mm. Leichtmetall-Schmiederäder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 320-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Zweikolben-Festsattel hinten.

Gewicht: 199 kg, davon vorn/hinten: 52,8/47,2%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,2/5,2/8,0 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 4,8/4,6 s

Testmaschinenpreis: 20995 Euro (zzgl. Nk)

5. Ducati 1198S Corse

Der Ballermann: Wenn es um Zweizylindermotoren geht, dann sind Duacti-Twins eine Welt für sich. Okay, die 1198S im frischen „Corse“-Design ist mit ihren 170 PS die schwächste Teilnehmerin der Veranstaltung, dennoch ergattert sie den lässigen fünften Gesamtrang und steht in der Liste der absolut besten Rundenzeiten an zweiter Stelle. Wie kommt es dazu? Die 1198S besitzt einen klasse Twin, der im Gegensatz zum KTM-Motor den Piloten wissen lässt, was die Stunde schlägt. Die Duc stampft, schiebt, drückt und brüllt ab 4000/min einfach abartig geil vorwärts, betoniert ein Lächeln im Gesicht des Piloten und generiert so dieses suchtähnliche „Los-mach’s-nochmal“-Feeling.

Während die RC8 R emotionslos beschleunigt, legt die 1198S subjektiv los wie ein Berserker. Und da Motorradfahren eine emotionale Sache ist, fühlt sich der Ducati-Twin eben um Welten besser an, macht einfach mehr Spaß. Dazu kommt die Traktionskontrolle, die müde Piloten mutiger macht, sie jede Runde das Gas früher öffnen lässt.

Ein Killer, wäre sie mit dem Chassis der KTM bewaffnet. Doch auch auf der Ducati muss gearbeitet werden. Schräglagenwechsel muss man zwar nicht erzwingen, aber wirklich wollen. Halbherziges Lenkerzupfen bringt die Duc nicht aus der Mittellage – dafür aber das stempelnde Hinterrad beim harten Bremsen den Piloten aus der Ruhe. Ducati ist der einzige Hersteller, der keinerlei spürbare Maßnahmen ergreift, diese lästige Unart zu unterbinden.

Antrieb: Zweizylinder-90-Grad-V-Motor, 4 Ventile/Zylinder, 125 kW (170 PS) bei 9750/min*, 131 Nm bei 8000/min*, 1198 cm³, Bohrung/Hub: 106,0/67,9 mm, Verdichtungsverhältnis 12,7:1, Zünd-/Einspritzanlage, 64-mm-Drosselklappen, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Stahl-Gitterrohrrahmen, Lenkkopfwinkel: 65,5 Grad, Nachlauf: 97 mm, Radstand 1430 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 127/127 mm. Leichtmetall-Schmiederäder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 330-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 245-mm-Einzelscheibe mit Zweikolben-Festsattel hinten.

Gewicht: 196 kg, davon vorn/hinten: 49,5/50,5%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,2/5,3/8,0 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 5,0/4,1 s

Testmaschinenpreis: 24990 Euro (zzgl. Nk inkl. Race-Kit)

6. Honda Fireblade

Die Versammelte: Dieser Schlag muss schmerzhaft sein. Die beste Japanerin auf dem sechsten Rang der Veranstaltung, alle Europäer vor den fernöstlichen Brennern. Die Fireblade ist die beste Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Die Japaner bauen emotionslose Werkzeuge zum Schnellfahren. Was schief gehen muss, denn wie bereits erwähnt, ist echtes Motorradfahren ein Erlebnis der Sinne, nicht nur eine Möglichkeit Sport zu treiben oder von A nach B zu kommen.

Dieser Tatsache haben alle Europäer Rechnung getragen, mit Ausnahme von BMW. Und ist deren Leistungs- und Technikvorteil gegenüber den Japanern in zwei, drei Jahren aufgebraucht, könnte es für sie ganz schön eng werden.

Zurück zum 2010er-Modell der Fireblade und deren Qualitäten. Dank der geringfügig erhöhten Schwungmasse ist das Ansprechverhalten der Blade tatsächlich etwas besser, wenn auch nicht mustergültig geworden. Deutlich spürbar ist das fehlende ABS des Testmotorrads. Mit ihren deswegen kargen 200 Kilogramm ist sie der leichteste Vierzylinder, insgesamt nur geschlagen von den Twins, was sich im Handling positiv bemerkbar macht. Überhaupt fühlt sich die Honda in Schräglage sehr versammelt an, ballert harmonisch und schön ausbalanciert durch schnelle wie langsame Ecken. Was allerdings von einigen Piloten bemängelt wird, ist das fehlende Gefühl für das Hinterrad. Was in letzter Konsequenz und ohne Traktionskontrolle dazu führt, dass aus Männern wieder Mäuse werden und diese eben nicht so wild am Quirl drehen. Immerhin erreicht ein Tester auf der Honda seine persönliche Bestzeit, womit sie die einzige Japanerin ist, die so etwas schafft und wodurch sie in diesem Aspekt mit der KTM RC8 R gleichzieht.

Antrieb: Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 131 kW (178 PS) bei 11 200/min*, 112 Nm bei 8500/min*, 1000 cm³, Bohrung/Hub: 76,0/55,1 mm, Verdichtungsverhältnis 12,3:1, Zünd-/Einspritzanlage, 46-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,8 Grad, Nachlauf: 96 mm, Radstand 1410 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/135 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 320-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht: 200 kg, davon vorn/hinten: 53,0/47,0%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,3/5,2/7,4 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 4,5/3,6 s

Preis: 14990 Euro (zzgl. Nk ohne ABS)

7. Suzuki GSX-R 1000

Die Wuchtige: War die im Dezember in Almeria von PS getestete Gixxer keine Offenbarung, so knüpft das hier anwesende Testexemplar wieder an alte Suzuki-Zeiten an. Die GSX-R 1000 ist im direkten Vergleich zur Konkurrenz nach wie vor ein großes Motorrad, das sich schwer anfühlt, auch wenn die Waage ihr kein Übergewicht attestiert. Es geht bei der Gixxer also nicht um die wahre Masse, sondern um deren Verteilung um den Schwerpunkt. Schnelle Richtungswechsel sind nicht die Domäne der Suzuki, eher sind es die Ausgänge langer, schneller Bögen, die es ihr angetan haben. Dort, ebenso wie auf den Geraden, kann man sich voll auf den tierischen Vierzylinder verlassen.

Sanftfüßige Gasannahme und Druck in allen Drehzahlbereichen erlauben frühes und sauberes Beschleunigen – auch ohne Regelelektronik. Dass dabei die Linie etwas weiter wird, muss leider hingenommen werden, denn das soft abgestimmte Federbein beugt sich der Gewalt des Vierers und wird von ihm zusammengestaucht. Kommen dann noch Bodenwellen mit ins Spiel, wird es allerdings eng, der Vortrieb muss zurückgenommen werden. Das kostet Zeit und Schwung.

Antrieb: Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 136 kW (185 PS) bei 12 000/min*, 117 Nm bei 10 000/min*, 999 cm³, Bohrung/Hub: 74,5/57,3 mm, Verdichtungsverhältnis 12,5:1, Zünd-/Einspritzanlage, 44-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,5 Grad, Nachlauf: 98 mm, Radstand 1405 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 125/130 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/50 ZR 17, 310-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht: 208 kg, davon vorn/hinten: 51,1/47,9%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,2/5,2/7,6 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 4,5/4,1 s

Testmaschinenpreis: 13990 Euro (zzgl. Nk)

8. Kawasaki ZX-10R

Die Drehzahlhungrige: Es gibt Dinge, über die muss man erstmal nachdenken, bevor man sie versteht. Kawasakis ZX-10R auf der Renne nur auf dem achten Platz? Wie geht das denn?

Eine berechtigte Frage, denn schließlich geht es beim Mastersuperbike nicht um Windschutz oder Soziuskomfort, sondern ums Ballern, Fräsen, Rasen oder Blasen. Eine Erklärung findet sich in der mit leichtem Fading behafteten Vorderradbremse, die viele Kollegen bemängelten. Eine andere, sicherlich zeitraubendere Tatsache ist die Streckencharakteristik in Kombination mit der Leistungsentfaltung der ZX-10R.

Viele Ecken im Motorland Aragon können mit einer Tausender (mit den Twins sowieso) im dritten Gang gefahren werden. Tut man dies mit der Kawa und kombiniert das mit einer zu langsamen Kurveneingangsgeschwindigkeit, so steht die Fuhre am Scheitel wie angenagelt, weil die Drehzahl unter 6000/min fällt und der ZX-10R dann der Schmalz unten herum fehlt. Dieses Problem lässt sich durch mutigen Fahrstil beheben. Soll heißen, man nimmt die Kurven im zweiten, statt im dritten Gang und feuert dann zünftig mit der gierigen Topend-Power der Grünen hinaus. Das fordert ohne Traktionskontrolle allerdings Mumm in den Knochen, macht aber schnell. Und ohne jetzt eine Kollegenschelte verteilen zu wollen, wie sonst erklärt sich die drittbeste absolute Rundenzeit der Kawasaki sonst? Mangelnde Power oder Nehmerqualitäten des Chassis können es wohl kaum sein.

Antrieb: Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 138 kW (185 PS) bei 12 500/min*, 113 Nm bei 8700/min*, 998 cm³, Bohrung/Hub: 76,0/55,0 mm, Verdichtungsverhältnis 12,9:1, Zünd-/Einspritzanlage, 43-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 64,5 Grad, Nachlauf: 110 mm, Radstand 1415 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/125 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 310-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht: 208 kg, davon vorn/hinten: 50,7/49,3%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,2/5,2/7,6 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 5,4/4,2 s

Testmaschinenpreis: 14595 Euro (zzgl. Nk)

9. Yamaha YZF-R1

Die Sänfte: Dass die YZF-R1 nicht um die vorderen Plätze mitspielen würde, war schon vor dem Anlassen der Motoren klar. Dass es aber so bitter auf die Nase geben würde, hätte keiner gedacht. Und auch bei der Yamaha muss nach einer Erklärung gesucht werden. Der zweitbeste Topspeed und dank kurzer Gesamtübersetzung ein hervorragender Durchzug attestieren dem Motor sein spritziges, ja herzerwärmendes Wesen. Für standesgemäßen Vorwärtsdrang ist gesorgt. Doch warum lässt sich der nicht in gute Rundenzeiten umwandeln?

Es liegt am Zusammenspiel von Gewicht, Handling und Fahrwerks-Setup. Die sehr weiche Abstimmung hindert den Piloten daran, mit der Yam hart zu fahren. Dies ist aber nötig, um hier auf Rundenzeiten zu kommen. Doch exakt diesen Fahrstil verträgt das Setup nicht. Es kommt viel Bewegung auf, die R1 sackt auf der Bremse vorn tief ein, beim Beschleunigen setzt sie sich hinten rein. Schnelle Richtungswechsel erfordern Kraft und sind nicht präzise. Was auf der Landstraße über Gebühr punktet, wird auf der Rennstrecke zum Nachteil. Und das muss die YZF-R1 diese Saison bitter bezahlen. Doch nicht nur sie, denn nach den ersten Vergleichstests hat es nun das diesjährige Mastersuperbike ebenfalls bewiesen: 2010 ist das Jahr der BMW S 1000 RR – und das der anderen Europäer.

Antrieb: Vierzylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, 134 kW (182 PS) bei 12 500/min*, 116 Nm bei 10 000/min*, 998 cm3, Bohrung/Hub: 78,0/52,2 mm, Verdichtungsverhältnis 12,7:1, Zünd-/Einspritzanlage, 45-mm-Drosselklappen, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung, Sechsganggetriebe, G-Kat, Kette.

Chassis: Leichtmetall-Brückenrahmen, Lenkkopfwinkel: 66,0 Grad, Nachlauf: 102 mm, Radstand 1415 mm, Upside-down-Gabel, Ø 43 mm. Zentralfederbein mit Umlenkung. Federweg vorn/hinten: 120/120 mm. Leichtmetall-Gussräder, 3.50 x 17“/ 6.00 x 17“, Reifen vorn: 120/70 ZR 17, hinten: 190/55 ZR 17, 310-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolben-Festsätteln vorn, 220-mm-Einzelscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel hinten.

Gewicht: 214 kg, davon vorn/hinten: 52,3/47,7%

Fahrleistung: Beschleunigung 0–100/150/200 km/h: 3,2/5,1/7,5 s Durchzug 50–100/100–150 km/h: 4,0/3,9 s

Testmaschinenpreis: 15 495 Euro (zzgl. Nk)

Motorland Aragon (E)

Und wieder eine neue, extrem anspruchsvolle und faszinierende Rennstrecke auf der iberischen Halbinsel. Kaum ist der Asphalt der Traumpiste Portimão (P) eingeweiht, die Strecke als Olymp des Zweiradelns ausgerufen, steht ein unerbittlicher Konkurrent parat, den neuen König bereits wieder zu stürzen.

Das Motorland Aragon befindet sich grob zwischen Barcelona und Zaragoza, direkt beim Städtchen Alcaniz – und ist somit für Mitteleuropäer deutlich günstiger zu erreichen als Portimão im äußersten südwesten des Kontinents. Die beim Mastersuperbike 2010 gefahrene Variante der katalanischen Achterbahn (mit den dunklen Streckenteilen) ist 5078 Meter lang und eine von sieben Varianten. PS plant für kommendes Frühjahr dort bereits ein Racecamp. www.motorlandaragon.com bietet viele weitere Infos zur Strecke.

Fazit und Messwerte

Beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend, was die BMW S 1000 RR im Debütjahr alles reißt. Sie deklassiert beim Mastersuperbike die Zweite, die Aprilia RSV4 Factory,um 1,2 Sekunden und vernichtet die Yamaha mit einem Vorsprung von über drei Sekunden.

Dazwischen, also von Rang zwei bis acht, ist die Sportlerwelt noch in Ordnung. Man beharkt sich innerhalb von 1,1 Sekunden, kämpft um Hundertstel, manchmal gar Tausendestelsekunden. Konzepte und Philosophien im einträchtigen Wettbewerb. Grob geschätzt dürfte der technische Vorsprung der BMW zwei, vielleicht drei Jahre reichen. Aber was dann aus Japan kommt, um Rache zu nehmen, dürfte wirklich stark und mächtig werden. Wir freuen uns darauf.