Es würde passieren, das wusste jeder, der etwas von der Sache verstand. Nur noch dank begnadeter Techniker und einzigartiger Fahrer vom Schlage eines Giacomo Agostini oder Phil Read sammelten MV-Viertakter in den großen Hubraumklassen weiter ihre Titel. Dahinter jedoch schoben sich um 1970 die Zweitakter immer mächtiger nach vorn: Seriennahe Twins von Suzuki oder Triples von Kawasaki fuhren in der Halbliterklasse aufs Podest, nicht selten begleitet von minimal aufgebohrten Yamaha TR 350, die wiederum in ihrer Klasse alles dominierten außer der WM. Selbst bei den Gespannen liefen – etwa beim mutigen Schweizer Grand Prix-Piloten Rudi Kurth – erste Zweitakt-Experimente.

Einige Klassen tiefer tobte zu dieser Zeit der gelernte Blechschlosser Norbert Schüller rum, bei den 125ern im deutschen Juniorenpokal nämlich und im Zweitakt, na klar. 1968 war er mit einer Bultaco in die Rennerei ein- und mittlerweile auf Maico umgestiegen, wie alle Kollegen orakelte er beim Feierabendbier nach dem Training über die japanische Zweitakt-Offensive in der Halbliterklasse. Vielzylindrig, wassergekühlt, Stand der Technik eben. Da schoben 1970 zwei Berliner und ein Neuseeländer just solche Geräte durchs JuPo-Fahrerlager. Super schlank und sichtbar leicht, dank kompaktem Zweitakt-Doppelboxer handlich und höllisch schnell. Manchmal fiel so ein Ding auch aus, aber sei‘s drum: Man sei noch in der Entwicklung, verriet der Neuseeländer – und holte sich 1971 trotzdem locker die Lizenz. Vom JuPo zum Grand Prix: Die sensationelle und tragisch viel zu früh beendete Karriere des Kim Newcombe nahm ihren Lauf.

Erfolge heizten das Interesse an

Dieser schlaksige Kiwi war beim Berliner Bootsmotorenbauer Dieter König angestellt, der sich – nach von Kunden aufgebauten Vorläufern – schon seit 1969 höchstselbst um die straßentaugliche Anwendung seiner von ihm konstruierten, zu Wasser mit vielen Titeln dekorierten Motoren kümmerte und bald heiß begehrte Kits anbot. Unter dem australischen Privatier John Dodds sammelte das von Newcombe weiterentwickelte Motorrad 1971 einige 500er-WM-Punkte, national rührte rund ein Dutzend Piloten die Werbetrommel. Diese Erfolge heizten das Interesse an, König musste personell aufstocken.

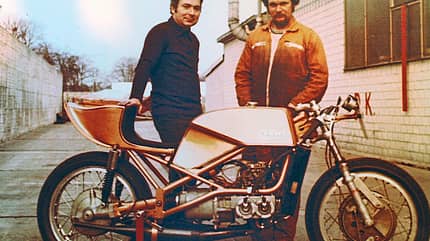

Da kam die Bewerbung eines rennerprobten und frisch zum Industriemeister Metall/Maschinenbau aufgestiegenen Edelschraubers gerade recht, und deshalb fand sich Norbert Schüller ab Herbst 1972 Seite an Seite mit Kim Newcombe wieder. Der Neuseeländer gab seinen Grand Prix-Motorrädern für die kommende Saison den letzten Schliff, gemeinsam montierten beide fünf piekfeine Motoren, ansonsten baute der Rheinländer eine Werkbank weiter komplette Antriebseinheiten auf, vereinte sie mit Rahmen, Tank und Verkleidung zu Kits.

Schüller belegte 1975 in der JuPo-Endabrechnung Platz zwei

So verdankt sich auch seinem Schaffen, dass beim 500er-WM-Lauf 1973 in Hockenheim gleich sieben König starteten und am Ende des Jahres neben dem posthum zum Vizeweltmeister gekürten Newcombe (siehe "Der Kardan-Renner von König") fünf König-Piloten WM-Punkte erkämpft hatten. National kamen weitere schöne Platzierungen hinzu, kein Wunder: Zur Saison 1973 dürften etwa 25 Kits das kleine Werk in Berlin-Charlottenburg verlassen haben, insgesamt entstanden davon bis Mitte der 70er wohl 50 Stück, zusätzlich mindestens 130 Rennmotoren. Höchste Ehren erlangten sie jedoch nur im Gespannsport, 1975 und 1976 durch die WM-Titel von Rolf Steinhausen/Josef Huber.

„War doch klar“, hebt Norbert Schüller zu einer Erklärung an, daheim in seiner ruhigen Werkstatt, pumpt die Arbeitsbühne hoch und löst die Verkleidungsschrauben einer 500er. In aller Ruhe. Dann, endlich: „Erstens fehlte nach Newcombes Tod ein begeisterter, fachkundiger GP-Pilot als Antreiber.“ Die Verkleidung wird abgenommen, vorsichtig auf einen Tisch gelegt.

„Zweitens schoben nun Yamaha und Suzuki ja auch starke Vierzylinder-Zweitakter an den Start.“ Stimmt, das war 1973 und 1974. „Und drittens“, brummt er und hebt dabei den Tank vom Rahmen, „nahm bei Dieter König ab 1974, spätestens 1975 das Interesse an der Weiterentwicklung von Fahrwerk und auch Motor spürbar ab.“ Stimmt schon wieder: Selbst die anfangs so begeisterten Gespannfahrer – 18 von 31 WM-Punktesammlern fuhren 1975 König, drei Jahre später noch drei von 27 – setzten bald hauptsächlich auf zuverlässigere Yamaha-Reihenvierzylinder.

Nach Newcombes Tod trat in der WM zunächst kein vom Werk unterstützter König-Pilot an. Perspektivisch sollte Horst Lahfeld international fahren, Norbert Schüller als neuer Leiter der Motorrad-Rennabteilung national punkten und gleichzeitig Input für weitere Entwicklungsschritte einholen. Teil eins dieser Mission klappte prima, denn Schüller belegte 1975 in der JuPo-Endabrechnung Platz zwei. Und wenn in Bremerhaven nicht das Getriebe zerfetzt wäre, dann...

Schüllers große Leidenschaft: der Fahrwerksbau

Vor Saisonbeginn war er abkommandiert worden, um dem Franzosen Christian Léon zu helfen, den Dieter König als neuen WM-Piloten auserkoren hatte. Der gestandene Handwerker und das Rennfahrer-Talent. „Das klappte nicht“, fasst Norbert Schüller ungerührt zusammen, verweist aber fair darauf, dass „der Léon“ später mit Co-Pilot Chemarin als Langstrecken-Team berühmt wurde. „Auf Honda-Viertaktern.“ Womit angedeutet wäre, warum es bei der König oft hakte: Die Fahrer mussten das Motorrad verstehen.

„Und sie brauchten ein besseres Fahrwerk“, wirft Norbert Schüller ein. Kurz erscheint sein kantiger Kopf über dem Zentralrohr des König-Rahmens, dann taucht er wieder ab. Seine große Leidenschaft: der Fahrwerksbau. Aufmerksam hatte er schon früh registriert, wohin die Reise gehen würde, sich 1975 ein Unfallmotorrad geschnappt und auf Cantilever-Hinterradschwinge umgebaut. „Gegen den Willen des Chefs“, schüttelt er noch heute verständnislos sein Haupt. Zeit für Norbert Schüller, die Firma König zu verlassen. 1976 machte er sich selbstständig, vier Jahre später zog er zurück ins Rheinland. Klassischer Metallbau. Und viele Motorradprojekte. Legendär seine Künste am Schweißbrenner; die frühe deutsche Superbike-Szene wusste das zu nutzen und bestellte gleich reihenweise Alu-Tanks.

Aber König ließ ihn nicht los. Das Potenzial dieses ungemein kompakten und logisch aufgebauten Motors. Ein Rahmen aus Alu-Kastenprofilen, das wär’s. So wie von GP-Fahrwerksdesigner Antonio Cobas bei Yamahas Deltabox vorgemacht. 1983 hat Schüller angefangen, im Jahr drauf ging sein Motorrad unter einem Gastfahrer in der DM an den Start. Die Saison verlief enttäuschend, und nun wechselte sogar Norbert Schüller das Lager: Seine nächsten beiden Alu-Fahrwerke nahmen Yamaha TZ-Motoren auf, eines davon wurde 350er-JuPo-Gesamtsieger. Erzählt er so nebenbei, beim Inspizieren des Solex-Vergasers. Und dass er um 2002 rum im Kundenauftrag einen Honda CR 750-Nachbau gemacht hat. Der gefiel ihm ganz gut, also hat er sich selber auch einen gegönnt und ist damit in die Veteranenrennerei eingestiegen.

Doch wie kommen dann die beiden König hier auf die Hebebühnen? Schüller schmunzelt und zuckt mit den Schultern. „Was soll man machen?“ Er hat ja recht: Einem Mythos, bei dessen Entstehung man so dicht dran war, entkommt man nicht. Die 1973er-Saison von Newcombe, David gegen Goliath, ganz Deutschland drückte dem schnellen Konstrukteur die Daumen, berauschte sich am Vermögen dieses genialen Motors. Dann der Unfall von Silverstone. Drei Tage später, am 14. August 1973, starb Newcombe. „Danach herrschte Stille, im ganzen Werk. Leere. Keiner wusste mehr, wie es weitergeht, auch nicht Dieter König“, berichtet Norbert Schüller.

Hilfe könnte in Berlin warten

Es gibt kein persönliches Vermächtnis: „Wir hätten sowieso ohne Kim auskommen müssen.“ Wieder blickt Schüller von seiner Arbeit auf. „Der wäre 1974 zu Suzuki gegangen“, fährt er fort, „das wussten wir absolut sicher.“ Nein, nein, er wollte wohl einfach nur die Fahne hochhalten, als er 2011 die erste VFV-Saison mit einer König bestritt. Vizemeister seiner Klasse ist er geworden – und hat alsbald die Aufmerksamkeit Heinz Paschens erweckt. Den kennt alle Welt als Entwickler des bärenstarken BMW-Formel 1-Triebwerks, dabei hat er auch eine Vergangenheit als Motorradracer, und genau deshalb verliebte er sich in diese blitzsauber aufgebaute 500er. Schüller hat sie ihm gegeben und sich selber eine neue gebaut. Mit Cantilever-Fahrwerk, natürlich. Die betreut er nun beide, und eigentlich soll als Reserve eine dritte her, aber bei deren Motor hakt es noch. Ein gerissenes Pleuel muss fachkundig ersetzt werden.

Hilfe könnte in Berlin warten. Bei Kurbelwellen-Uli Collatz oder Thorsten Tritscher. Der eine Ex-Kollege aus Königs Rennmotorenabteilung, der andere Tuner von Kart-Motoren und Freund der Familie König, heute mit Werkstatt im alten Werk. Man trifft sich in der ehemaligen Montagehalle. Merkwürdige Atmosphäre: ein großer Tisch übersät mit Kart-Teilen, wie vergessen drumherum die Werkbänke und Maschinen. Nur eine FIM-Urkunde zum Sieg in der Gespann-WM erinnert an großen Motorradsport. Und da hinten? Norbert Schüller lacht: „Damit hab ich nichts zu tun.“ Ein König-Motor im BMW-Rahmen! Zu Zeiten einer Suzuki GT 750 oder Kawasaki Mach III hatte das Zweitaktfieber auch drei führende Mitarbeiter des Berliner BMW-Werks gepackt, und die schufen dann unter Mithilfe von Dieter König zwei Prototypen. Der mit 500 cm³ fährt heute wieder, der mit 350 cm³ wartet auf einen Restaurator. Norbert Schüller schaut das große Motorrad von oben bis unten an, dann winkt er ab. Eine König muss rennen. Er wird nie aufhören, ihr dabei zu helfen. Auch mit 75 nicht: „Also, Uli, was ist jetzt mit der Kurbelwelle?“

Der Kardan-Renner von König

Wie viele Gleichgesinnte war auch der Berliner Rennfahrer Horst Fechtner noch Anfang der 70er-Jahre auf einer Zweiventil-BMW unterwegs. Umso lieber nahm er das Angebot seines ehemaligen Lehrherrn Dieter König an, in den bestehenden Rahmen dessen kräftigen Zweitakt-Vierzylinder zu integrieren. Zwischen Motor und Getriebe steckte nun ein eigens gegossenes Tunnelstück, schon konnte der Spaß beginnen. Was Fechtner nicht wusste: Er war mit dieser König-BMW quasi der Testfahrer eines kleinen Geheimprojekts geworden. König und drei leitende Angestellte des Berliner BMW-Werks hatten sich nämlich vorgenommen, den Münchener Firmenbossen einen solchen Bastard auch als Serienprodukt nahezubringen. Zumindest keine ganz blöde Idee, weil großvolumige Zweitakter damals auf großes Kundeninteresse trafen. Doch 85 König-PS verlangten bald nicht nur einen Ersatz für R 50-Endantrieb und -Getriebe, sondern auch einen neuen Rahmen, und so beauftragte der Firmenchef 1973 seinen Angestellten Norbert Schüller, etwas Adäquates zu formen.

Das Ergebnis mag manchen wie der Vorläufer früher Bimota-Rahmen anmuten und funktionierte auch prima, brachte aber kein Glück: Fechtner verunfallte nach drei, vier Rennen. Beim Wiederaufbau seines Renners wünschte er dann einen Zentralrohrrahmen, ähnlich dem der normalen König, und so fuhr er noch eine Zeit herum. 1976 und 1978 tauchte sein Motorrad unter anderen Fahrern bei WM-Läufen auf, ohne dort für Furore zu sorgen, danach diente es lange als Deko eines Fahrschul-Schaufensters. Erst vor fünf Jahren hat der Rennmaschinensammler Wolfhart Krischke den König-BMW-Renner aus dem Dornröschenschlaf geweckt und bewegt ihn seither immer mal wieder bei Klassiker-Rennen. Die beiden entstandenen Straßen-Prototypen wurden tatsächlich dem BMW-Vorstand gezeigt, und die Erbauer bekamen für ihr Engagement je eine silberne Uhr. Das war’s.

Kim Newcombe – Der rasende Techniker

Nachdem Yamaha schon früh in der 73er-Saison durch Jarno Saarinens tödlichen Unfall seinen besten Fahrer verloren hatte, galt Kim Newcombe auf der maßgeblich von ihm selbst entwickelten König als größter Herausforderer für Phil Read und Giacomo Agostini auf ihren Vier- und Dreizylinder-MV-Viertaktern. Der Neuseeländer hatte Dieter König bei einem Bootsrennen in Australien kennengelernt, der Entwicklungsjob reizte ihn.

Fahrerisch galt seine große Leidenschaft allerdings dem Motocross, lange liebäugelte Newcombe mit einem Engagement bei Maico. Doch der Umzug in die schwäbische Provinz hielt ihn ab. Mit seinem Sieg beim Jugoslawien-GP elektrisierte der sympathische Kiwi ganz Deutschland, umso größer der Schock nach seinem Tod, nur zwei Monate später.