Video: Kurventechniken

Großen Einfluss auf die Fahreigenschaften eines Motorrads hat die Lage des Schwerpunkts. Man merkt das beim Rangieren: Motorräder mit hohem Schwerpunkt sind schwerer auszubalancieren. Beim Fahren macht ein hoher Schwerpunkt die Maschine kippeliger, weil das ganze System labiler ist und schneller reagiert. Zudem sorgt ein hoher Schwerpunkt dafür, dass das Motorrad beim Bremsen und Beschleunigen instabiler wird, es neigt eher zu steigendem Vorder- oder Hinterrad. Nötig ist also ein gelungener Kompromiss zwischen Fahrstabilität und Handlichkeit.

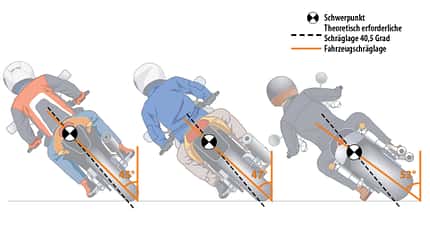

Eine wichtige Rolle kommt den Reifen zu. Je breiter sie sind, desto mehr Schräglage braucht ein Motorrad in der Kurve, denn mit zunehmender Breite wandert die Aufstandsfläche der Reifen in Richtung Kurveninneres. Die Grafiken oben verdeutlichen, wie stark sich die nötige Schräglage für die gleiche Kurve dadurch verändert. In diesem Zusammenhang wird leicht nachvollziehbar, dass zu geringer Luftdruck sich insbesondere bei Kurvenfahrten negativ auswirkt. Durch das verstärkte Walken des Reifens steigt die Lenkkraft deutlich an, die Lenkpräzision verschlechtert sich und der Verschleiß nimmt zu. Deshalb sollte man den Luftdruck regelmäßig kontrollieren – bei kalten Reifen.

Die gefahrene Schräglage resultiert – und jetzt wird es etwas kompliziert – aus einem Gleichgewicht zwischen im Schwerpunkt angreifender Fliehkraft und wirkender Schwerkraft. Je schneller wir fahren, desto mehr Schräglage ist also für eine Kurve nötig. Dem entgegen wirkt der Rollwiderstand am Vorderrad, denn er wirkt kurveneindrehend, weshalb die Maschine zum Aufrichten tendiert; ein Effekt, den man besonders dann spürt, wenn man in Schräglage vorn bremst. Das heftige Aufstellmoment kann die Linie verhageln, wenn man damit nicht umgehen kann.

45 Grad Schräglage

Die Grafik oben zeigt links eine 125er mit einem nur 130 Millimeter breiten Hinterreifen. Der Schwerpunkt aus Fahrer- und Maschinengewicht liegt mit 650 Millimetern relativ weit oben, da der hoch sitzende Pilot rund ein Drittel der Gesamtmasse ausmacht. Weil sich die Reifenaufstandsfläche nur zirka 55 Millimeter aus der Mittenebene verlagern kann, benötigt die 125er-Maschine 4,5 Grad mehr als die theoretisch notwendige Schräglage von 40,5 Grad, die die Reifenbreite nicht berücksichtigt und von einer mittigen Aufstandsfläche ausgeht, dargestellt von der gestrichelten Linie.

47 Grad Schräglage

In der Mitte der Grafik oben ist ein modernes Sportmotorrad mit 180er-Hinterreifen und einer Schwerpunkthöhe von rund 600 Millimetern zu sehen. Diese ergibt sich vor allem aus dem Ziel, dass in großen Schräglagen keine Bauteile aufsetzen. Die Aufstandsfläche des Reifens kann sich bis zu 80 Millimeter aus der Mittenebene verschieben, was eine zusätzliche Neigung von rund sieben Grad gegenüber der theoretisch notwendigen Schräglage erfordert. Generell gilt: Je höher der Schwerpunkt und je schmaler der Reifen, desto weniger Schräglage muss bei gleicher Kurvengeschwindigkeit gefahren werden.

53 Grad Schräglage

Die Grafik zeigt rechts eine fahrdynamische Katastrophe: einen Cruiser auf fettem 240er-Hinterreifen, bei dem sich die Aufstandsfläche des Reifens um gut 110 Millimeter verschieben kann. Dazu kommt der enorm tiefe Schwerpunkt, bedingt durch die flache Bauweise, den weit unten platzierten Motor und den tief im Sitz platzierten Fahrer. Kombiniert treiben diese Faktoren die nötige Schräglage auf abenteuerliche Werte. Früh aufsetzende Teile wie Fußrasten, Seitenständer oder Auspuff limitieren jedoch bei solchen Motorrädern die mögliche Schräglage und damit die Kurvengeschwindigkeit.

Ohne Haftung keine Schräglage

Grip, das bezeichnet das Kraftschlusspotential zwischen Reifen und Straße. Damit diese Verbindung möglichst viel Kraft übertragen kann, muss sich der mehr oder weniger weiche Gummi in den mehr oder weniger tiefen Poren des Asphalts verzahnen können. Klares Ziel bei der Reifenentwicklung: eine möglichst gute „Haftung“ bei nasser wie trockener Fahrbahn, und das bei möglichst allen Temperaturbereichen und Straßenbelägen.

Moderne Gummimischungen garantieren auch bei niedrigen Temperaturen eine sichere Radführung. Denn wäre die Gummimischung bei Kälte zu hart und spröde – man spricht von Glasverhalten –, dann könnten sich die kleinen Spitzen des Asphalts (Fachbegriff: Mikrorauigkeit) nicht mit dem Gummi verzahnen, die Haftung wäre geringer. Je wärmer und somit visko-elastischer der Reifen wird, desto tiefer können sich die Asphaltspitzen in den Gummi bohren.

Richtig griffig wird der Reifen jedoch erst, wenn er mit leichtem Schlupf, also einem minimalen Durchrutschen über die Verzahnung im Asphalt gleitet. Dabei verformt sich der Gummi, seine ursprüngliche Form nimmt er danach nur verzögert wieder an (Fachbegriff: Gummi-Hysterese). Anschaulich nachvollziehen lässt sich das, wenn man den Daumennagel in einen warmen Sportreifen drückt: Der Abdruck des Nagels bleibt noch eine gewisse Zeit bestehen.

Die Straßenoberfläche weist je nach Beschaffenheit einen mehr oder weniger guten Reibbeiwert auf, der mit der Größe µ (lies: Mü) bezeichnet wird und Einfluss auf mögliche Schräglage und Bremsweg hat. Auf Landstraßen kann der Grip im Frühjahr besser sein als im Herbst, weil über den Winter die kleinen Wassereinschlüsse in der Straßenoberfläche, speziell in den runden Steinchen, durch den Frost aufbrechen und feine Spitzen ausbilden. Sind Salz und Staub erst einmal gründlich ausgespült, können sich die Reifen in diesen aufgerauten Oberflächen sehr effizient verzahnen.

Leider polieren die Autoreifen in viel befahrenen Kurven diese Spitzen im Lauf des Sommers glatt, was den Grip wieder verschlechtert.

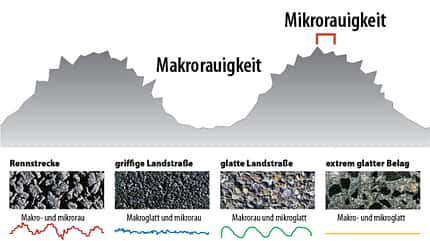

Asphaltstrukturen unter der Lupe

Die sogenannte Mikrorauigkeit, deren Rautiefe zwischen 0,001 und 0,1 Millimetern liegt, verbessert die Haftung speziell bei Nässe entscheidend. Die Makrorauigkeit hingegen hat eine Tiefe zwischen 0,1 und 10 Millimetern und verbessert vor allem die grobe Verzahnung zwischen Reifen und Asphalt bei trockener Straße.

Im rauen Rennstreckenbelag können sich weiche Gummimischungen bestens verzahnen. Zudem sickert bei Nässe das Wasser in die Vertiefungen.

Auch der griffige Landstraßenasphalt bietet durch die Mikrorauigkeit beste Bedingungen für die zügige und sichere Kurvenfahrt.

Der glatte Landstraßenasphalt mit den rund polierten Steinen ist bei Regen mit Vorsicht zu genießen; solche Beläge finden sich oft in den Mittelmeerländern.

Extrem glatte Beläge gibt es im Straßenbau nur auf Fahrbahnmarkierungen wie Zebrastreifen; der Asphalt ist dort lackiert oder mit Kunststoff überzogen. Vor allem bei Nässe sind solche Fahrbahnmarkierungen sehr gefährlich, sie können beinahe so rutschig wie Eis werden.

Der Reifen – unterschätztes Genie

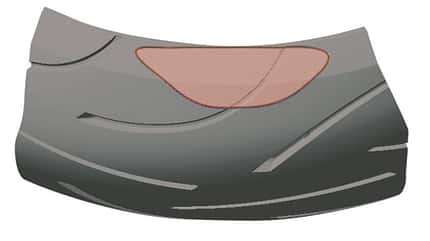

Die Reifenaufstandsfläche, der sogenannte Latsch (rot), stellt den Kontakt zwischen Straße und Motorrad her. Die Skizze zeigt einen 180er-Sportreifen mit spitzer Reifenkontur in 48 Grad Schräglage.

Aus etwa 38 cm² Kontaktfläche ergibt sich die Seitenführungskraft des Reifens. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass meist nur ein Teil dieser Fläche vollständigen Bodenkontakt hat.

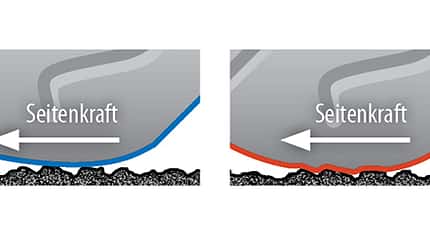

Bei zu niedrigen Reifentemperaturen kann es mit speziellen Gummimischungen, zum Beispiel für den Sporteinsatz, zum Glasverhalten kommen: Der Gummi ist dann zu hart, um sich mit der rauen Oberfläche zu verzahnen (blau).

Erst mit steigender Temperatur bildet die warme Lauffläche des Reifens (rot) einen nahezu formschlüssigen Kontakt zur Straße.