Die alte CBR 600 F war ein Phänomen. Problemloses Alltagsmotorrad auf der einen Seite, Sportskanone, die sich mit geringem Aufwand zur Rennmaschine machen ließ, auf der anderen. Im Lauf der Modellgeschichte gewann die andere Seite jedoch allmählich die Oberhand. Dafür spricht nicht nur die Tatsache, dass die F selbst in ihrer letzten Saison noch für den Supersport-WM-Titel gut war, dafür sprechen auch Ausstattungsmerkmale wie Alurahmen, Aluschwinge, Einspritzung oder Vierkolbenbremszangen, die den Preis in die Höhe trieben. Der Schritt zur supersportlichen CBR 600 RR, der im Jahr 2003 erfolgte, war also konsequent. Seit dem endgültigen Abschied der alten F Ende 2006 blieb freilich die Frage offen, welches Motorrad die Tradition einer sportlichen Art von Alltagstauglichkeit und Vielseitigkeit fortführen sollte. "Das mach ich", meldet sich heute die CBR 600 F des Jahrgangs 2011 zu Wort, und zur Bekräftigung tritt sie mit einem attraktiven Preis von 8990 Euro an, Mehrwertsteuer und Combined ABS inklusive, plus Nebenkosten von etwa 170 Euro. 400 Euro kostet sie mehr als die ihr eng verwandte Hornet 600 , und wer öfter auf der Autobahn oder bei kühleren Temperaturen fahren muss, wird diese Summe für die Vollverkleidung gut angelegt finden. Die Anfahrt zur Verbrauchsrunde und Teststrecke, eines schönen Frühlingsmorgens gegen acht Uhr gestartet, machte dies den Testern im direkten Vergleich klar. Der Windschutz, den die schnittige Schale vor allem den Händen sowie dem Brust- und Schulterbereich des Fahrers bietet, ist erstaunlich gut. Als positive Nebenwirkung davon zieht die CBR bei hohem Tempo viel stabiler ihre Bahn als die unverkleidete Hornet. Das liegt nicht an irgendwelchen Unterschieden in der Fahrwerksgeometrie, sondern an den Impulsen, die der vom Fahrtwind gebeutelte Hornet-Fahrer fast unvermeidlich selbst in die Lenkung ein-leitet, während der CBR-Lenker sein Motorrad mit ruhiger Hand dirigieren kann.

Obwohl Motor und Antriebsstrang der Hornet und der aus ihr hervorgegangenen CBR eigentlich identisch sind (siehe Vergleichstest ab Seite 36), offenbarten sich in einigen Punkten Unterschiede. So lief der Vierzylinder der Hornet in jedem Drehzahlbereich deutlich ruhiger als jener der CBR. Dafür brauchte die CBR für die gleiche Strecke zur gleichen Zeit mit zwei einander abwechselnden Fahrern 0,2 Liter weniger Benzin, nämlich sehr genügsame 4,5 Liter auf 100 Kilometer. Ein Befund, der sich weniger ausgeprägt, aber erkennbar bei der Ermittlung des Konstantfahrtverbrauchs mit 130 km/h bestätigte. Während der Unterschied in der Laufruhe durchaus auf Serientoleranzen zurückzuführen ist, wird der tendenziell geringere Spritverbrauch der CBR von Honda-Technikern mit dem reduzierten Luftwiderstand durch die Verkleidung erklärt. Wie auch immer, mit einer theoretischen Reichweite von 409 Kilometern bei gemäßigtem Landstraßentempo erreicht die CBR fast schon Tourerniveau, und das, obwohl ihr Tank wegen der Befestigungspunkte der Verkleidung um 0,3 Liter kleiner ist als derjenige der Hornet.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden so ähnlichen Motorrädern - wie so häufig die beste Testmethode - fördert bei der Landstraßenfahrt auch spürbare Unterschiede in der Handlichkeit zutage. Sie sind offensichtlich auf die andere Konzeption der CBR zurückzuführen und haben ihren Ausgangspunkt in einer wegen der Vollverkleidung leicht verschobenen Gewichtsverteilung, beziehungsweise deren Überkompensation. Die CBR trägt fünf Kilogramm mehr Last auf dem Vorderrad, und diesem Umstand begegneten die Entwickler mit der Verkleinerung des Luftpolsters in der Gabel. Knapp bemessene 64 Millimeter sorgen für eine steile Progressionskurve der Vorderradfederung und reichlich Durchschlagsicherheit beim Bremsen. Die serienmäßig eingestellte Vorspannung der Gabelfedern um rund die Hälfte des vorhandenen Einstellbereichs tut ein Übriges dazu, dass die CBR ihre Nase stets ziemlich weit oben trägt. Sie verliert dadurch an Lenkpräzision, strebt in lang gezogenen Kurven auf eine weitere als die gewählte Linie. Der Fahrer empfindet den zur Korrektur nötigen stärkeren Lenkeinschlag als Übergang zu einem Vorderradrutscher und reagiert instinktiv mit zaghafter Fahrweise, die nicht mit Vorsicht im positiven Sinn verwechselt werden sollte.

Im Rahmen der serienmäßigen Einstellmöglichkeiten erwies es sich als hilfreich, die Vorspannung der Gabelfedern komplett zurückzunehmen, das Federbein hingegen um eine Stufe stärker vorzuspannen als im Handbuch angegeben. Die CBR zeigte sich auf einen Schlag wie verwandelt und bot danach jene Präzision und Sicherheit der Vorderradführung, ohne die niemand wirklich gut Motorrad fahren kann. Zudem lenkte sie endlich so leicht und unbeschwert ein, dass der Fahrspaßfunke richtig zündete. Genau so muss das sein im Frühsommer auf der Schwäbischen Alb, und nur die wieselflinke Hornet tanzte noch ein bisschen leichtfüßiger durch die Wechselkurven. Zwecks Bestätigung wurde ein zuvor nicht informierter Kollege zur "Blindverkostung" mit beiden Einstellungen gebeten. Auch er war überrascht von der großen Wirkung eines kleinen Unterschieds.

Anfängliche Befürchtungen, die Gabel könnte beim scharfen Bremsen zu rasch durchfedern oder der Fahrer durch die neue Einstellung zu einer stark nach vorn gekauerten Position gezwungen werden, erwiesen sich als unbegründet. Die neue CBR bekam zwar die gleichen Lenkerhälften wie die alte oberhalb der oberen Gabelbrücke an die Standrohre geklemmt, doch der Pilot sitzt trotzdem bequem aufrecht. Denn Lenkkopf und obere Gabelbrücke sind beim Alu-Rückgratrahmen, den die Hornet und neue CBR gemeinsam haben, recht hoch angeordnet. Viel höher als bei der alten CBR, die vom Fahrer tiefere Verbeugungen verlangte. Der schmale Knieschluss am Tank, die Form und Polsterung der Sitzbank sowie die Lage von Fußrasten und Hebeln, die auf geheimnisvolle Honda-Art Fahrern fast jeder Größe passen, vervollständigen die durchweg erfreuliche Ergonomie der Neuen. Auch an die Beifahrer ist gedacht; sie halten es eine ganze Weile aus auf dem hinteren Teil der Sitzbank, wenn sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, weit über ihrem Chauffeur zu thronen. In diesem Punkt war die alte CBR mit ihrer niedrigen Stufe in der Sitzbank gefälliger.

Doch das ist allenfalls eine Kleinigkeit, verglichen mit den enormen Fortschritten, die in Sachen Motorcharakteristik und Durchzugsvermögen zu verzeichnen sind. Seit der Modellpflege der Hornet, bei der sie nicht nur den schon erwähnten Alurahmen, sondern auch einen Motor neuester Bauart erhielt, verwöhnen die 600er von Honda mit sanften Lastwechseln und wunderbar glatten Kurven. Selbst aus niedrigsten Drehzahlen ziehen sie anstandslos an. Die verschlungene Auspuffanlage vermittelt eine Ahnung davon, welch ein konstruktiver Aufwand dafür nötig war. Als sich die CBR in dieses gemachte Nest setzen durfte, fand sie dort einen Motor, dessen Charakteristik wie für sie geschaffen ist. Trotz eines Mehrgewichts von 13 Kilogramm zieht sie der alten CBR im Durchzug von 60 bis 100 km/h um 0,7 Sekunden davon, von 100 bis 140 km/h sind es noch immer 0,3 Sekunden. Erst darüber holt die Alte wieder etwas auf. So viel zur Frage, was Honda mittlerweile bei tiefen und mittleren Drehzahlen aus einem 600er zaubern kann.

Es ist jedoch auch kein Geheimnis, dass Motorräder wie die halbverkleidete Kawasaki Z 750 R noch einmal 0,4 bis 0,7 Sekunden schneller pro 40er-Schritt durchziehen, die neue Suzuki GSR 750 gar um eine Sekunde oder mehr pro Schritt. Diese dürren Messwerte - wir dürfen es nicht vergessen - stehen, wenn sie ins reale Fahrgeschehen übertragen werden, für eine mächtig gesteigerte Beschleunigung aus den Kurven. Die genannten 750er sind damit zwar nicht die direkte Konkurrenz, aber eine bedenkenswerte Alternative zur CBR, und es kann passieren, dass Hondas überaus hochstehende 600er-Kultur für viele gar nicht mehr so interessant ist, weil sie gleich zum größeren Hubraum streben. Was schade wäre, weil der CBR-Motor auch am oberen Ende des Drehzahlbereichs voll und ganz durch Temperament und Drehfreude überzeugen kann. In Sachen Beschleunigung liegt er bis 200 km/h mit so manchem hubräumlich überlegenen Konkurrenten gleichauf.

Ein Teil des Mehrgewichts, das die neue CBR im Vergleich zur alten zu schleppen hat, geht auf Kosten des Combined ABS. Ein Begriff, der im Sprachgebrauch von Honda immer ein Kombibremssystem mit ABS bezeichnet, wenngleich nicht unbedingt dasselbe. Im Fall der CBR handelt es sich um ein einfaches Kombibremssystem, das heißt, der Fußbremshebel betätigt neben dem Einkolben-Schwimmsattel im Hinterrad die mittleren Kolben der vorderen Dreikolben-Schwimmsättel. Vorne, Mitte, hinten - das klingt verwirrend, und deshalb noch mal auf Fahrdynamikdeutsch: Wer hinten bremst, bremst vorne mit, wenngleich nur leicht. Das funktioniert gut und bei leichten Korrekturbremsungen in Schräglage mitten in einer Kurve auch diskret, also ohne ein starkes Aufstellmoment in der Lenkung zu verursachen. Wird nur der Handbremshebel betätigt, bremsen die beiden äußeren Kolben der vorderen Zangen, die Hinterradbremse bleibt außer Funktion, also ist niemand gezwungen, die mit konventionellen Bremsen eingeübten Verhaltensmuster zu ändern. Abgesehen von der konsequenten Nutzung des ABS in Notsituationen.

Beim schärferen Bremsen agieren die mächtigen Dreikolbensättel im Vorderrad weder stumpf noch so bissig, wie es nur bei einem Supersportler gewünscht ist. Sie lassen das Bemühen um gute Dosierbarkeit und einen nicht zu schnellen Aufbau der Bremsleistung spüren, die gut zur Ausrichtung der CBR passt. Auch das Antiblockiersystem vermeidet Extreme; nach jeder Modulation des Bremsdrucks beim Blockieren eines Rads fährt es die Verzögerung vergleichsweise langsam wieder hoch und lässt heftige Reaktionen wie schlagartiges Abheben oder seitliches Auskeilen des Hecks gar nicht erst aufkommen. Das macht es ABS-Neulingen leichter, nach kurzer Übungszeit bis in den Regelbereich zu bremsen, ohne durch die manchmal brutal anmutenden Begleiterscheinungen schärfer abgestimmter Systeme verschreckt zu werden. Zugleich vermeidet das CBR-ABS gefährliche Überschläge nach vorn, selbst in Passagen mit beträchtlichem Gefälle. Andererseits wird durch diese betont konservative Auslegung ein ganzes Ende an Bremsweg verschenkt. Im Mittel erreichte die CBR eine Verzögerung von 8,9 m/s²; eine Nachmessung auf einer anderen Teststrecke bestätigte diesen Wert. Nach Erfahrungen von MOTORRAD würde eine Maschine von ihrem Gewicht und ihrer Fahrwerksgeometrie wohl auch 9,5 m/s² ohne große Überschlagsgefahr vertragen.

In der Familie CBR gibt es eine Tradition funktionaler, aber nicht unbedingt schöner oder edler Detaillösungen, und sie wird vom jüngsten Familienmitglied nahtlos weitergeführt. Der stählerne Schalthebel ist ein Beispiel dafür, die von der Hornet übernommene Kupplungs-Armatur ein weiteres, weniger geglücktes. Sie trägt eine angegossene Nase zum Einschrauben eines Außenspiegels, der bei der CBR aber am Verkleidungshalter montiert ist. Der Anguss ist dadurch nicht nur überflüssig, er begrenzt auch noch den Einstellbereich des Kupplungshebels, weil er an die Schaltereinheit stößt. Im großen Honda-Fundus findet sich doch sicherlich Eleganteres, vielleicht passt ja die Armatur der CBR 600 RR.

Der Leser kann es sich mittlerweile denken - das Cockpit hat die CBR 600 F ebenfalls von der Hornet übernommen. Es bietet also dieselbe reichhaltige Ausstattung mit Tacho, zwei Tageskilometerzählern, Uhr, verschiedenen Verbrauchsanzeigen sowie Tank- und Kühlwassertemperaturanzeigen. Verschiedene Warnleuchten schlagen bei zu hoher Temperatur oder zu niedrigem Öldruck, Fehlfunktionen des ABS oder der Motorsteuerung optischen Alarm. Das Ganze kann sogar so programmiert werden, dass ein Tageskilometerzähler und die Angaben des Momentan- und Durchschnittsverbrauchs nach dem Tanken automatisch zurückgesetzt werden. Früher hieß solche Opulenz Bordcomputer und kostete Aufpreis. Schade nur, dass das schwarze Band des Drehzahlmessers neben einem schwarzen Instrumentenrand herläuft und deshalb auf einen schnellen Blick kaum zu erfassen ist. Da könnte die CBR einen Schuss mehr Rennsportlichkeit gebrauchen.

Die Unterschiede zur Hornet

Wegen der Montage der Lenkerhälften direkt auf der Gabel verlängerten die Honda-Entwickler die Stand- und Gleitrohre der CBR 600 F gegenüber der Hornet um 35 Millimeter. Längere Dämpferkartuschen gleichen diesen Unterschied aus, denn Federn und Vorspannhülsen sind bei beiden Modellen identisch. Der höheren Vorderradlast trugen die Ingenieure durch Verringerung des Luftpolsters in der CBR-Gabel um sechs auf 64 Millimeter Rechnung. Weil für die Vollverkleidung zusätzliche Befestigungspunkte am Tank benötigt wurden, ist dieser anders geformt und verlor 0,3 Liter an Volumen.

MOTORRAD-Punktewertung/Fazit

Motor

Zur Klassenübergreifenden Einordnung: Die Triumph Tiger 800 erringt mit ihrem Dreizylinder in der Durchzugswertung die gleiche Punktzahl wie die CBR 600. Auch die übrigen Motorwertungen belegen den hohen Stand der 600er-Kultur bei Honda. Wobei die Laufruhe offenbar von Serientoleranzen abhängt; eine zum Vergleich mitgeführte Hornet lief geradezu seidenweich, weicher noch als frühere Testfahrzeuge desselben Typs.

Fahrwerk

In diesem Wertungskapitel macht die CBR vor allem mit ihrem stabilen Geradeauslauf bei hohem Tempo auf sich aufmerksam. Insgesamt ergibt sich das Bild eines ungemein fahrsicheren Motorrads, das dafür lieber auf überschäumende Agilität und sportliche Härte verzichtet. Wie ein Tester feststellte: "Es ist beim Kurvenwedeln viel Bewegung im Fahrwerk, aber eigentlich geht alles maximal entspannt."

Alltag

Äußerst genügsame Trinksitten und 18,4 Liter Tankinhalt verschaffen der CBR eine Bombenwertung bei der Reichweite. Weitere Highlights bilden die Ergonomie und die Verarbeitung. Einzig die Möglichkeiten, Gepäck unterzubringen, könnten für ein Motorrad mit Ansprüchen auf hohe Alltagstauglichkeit optimiert werden.

Sicherheit

Auch hier bestimmt das Streben nach Sicherheit und Verlässlichkeit die wichtigsten Eigenschaften der CBR: wohlmoderierte Eingriffe des ABS, nicht zu brutal abgestimmte Reibpaarung und vergleichsweise geringes Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage.

Kosten

Ein günstiger Verbrauch und neuerdings vorbildliche 12000er-Intervalle bei den Inspektionen zeichnen die Honda aus; die Garantie bleibt im Rahmen des Üblichen.

| Max. Punktzahl | Honda | |

| Gesamtwertung | 1000 | 654 | Preis-Leistungs-Note | 1,0 | 1,3 |

Sinnvolle Alternative: Mit dieser Preis-Leistungs-Note festigt die CBR 600 F ihre Position als bürgerliche Alternative zur rennsportlichen CBR 600 RR.

Fazit:

Die neue CBR 600 F ist weniger sportlich geraten als die alte und bildet gerade deshalb eine sinnvolle Alternative zur supersportlichen CBR 600 RR. Richtig eingestellt, empfiehlt sie sich durch ihr komfortables Fahrwerk, guten Windschutz, maßvollen Verbrauch und einen günstigen Preis für einen weiten Kreis von Kunden. Das serienmäßige ABS bringt trotz übervorsichtiger Abstimmung einen großen Sicherheitsgewinn.

Technische Daten

Motor

Wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Nasssumpfschmierung, Einspritzung Ø 36 mm, geregelter Katalysator, Batterie 12 V/9 Ah, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, O-Ring-Kette, Sekundärübersetzung 43:16.

Bohrung x Hub 67,0 x 42,5 mm

Hubraum 599 cm³

Verdichtungsverhältnis 12,0:1

Nennleistung 75,0 kW (102 PS) bei 12000/min

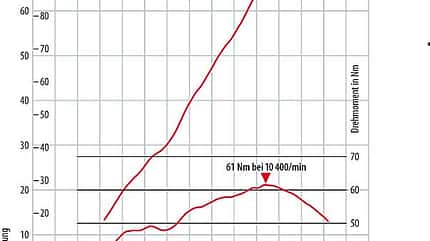

Max. Drehmoment 64 Nm bei 10500/min

Fahrwerk

Rückgratrahmen aus Aluminium, Motor mittragend, Telegabel, Ø 41 mm, verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung, Zweiarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein mit Hebelsystem, verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung, Doppelscheibenbremse vorn, Ø 296 mm, Dreikolben-Schwimmsattel, Scheibenbremse hinten, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel, ABS.

Alu-Gussräder 3.50 x 17; 5.50 x 17

Reifen 120/70 ZR 17; 180/55 ZR 17

Bereifung im Test: Bridgestone BT 012 "J"

Maße + Gewicht

Radstand 1437 mm, Lenkkopfwinkel 65,0 Grad, Nachlauf 99 mm, Federweg v/h 120/128 mm, zulässiges Gesamtgewicht 395 kg, Gewicht (fahrbereit) 211 kg, Tankinhalt 18,4 Liter.

Service-Daten

Service-Intervalle 12000 km

Öl- und Filterwechsel alle 12000 km 2,8 l

Motoröl SAE 10 W 30

Zündkerzen CR9EH-9 NGK, U27FER9

Leerlaufdrehzahl 1350 ± 100/min

Reifenluftdruck solo (mit Sozius) vorn/hinten 2,5/2,9 (2,5/2,9) bar

Garantie zwei Jahre

Farben Weiß/Rot, Weiß/Blau, Schwarz/Grau

Preis 8990 Euro

Nebenkosten zirka 170 Euro

MOTORRAD-Messungen

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit*

230 km/h

Beschleunigung

0-100 km/h 3,6 sek

0-140 km/h 6,0 sek

0-200 km/h 14,2 sek

Durchzug

60-100 km/h 5,0 sek

100-140 km/h 5,5 sek

140-180 km/h 6,2 sek

Tachometerabweichung

Effektiv (Anzeige 50/100) 48/98 km/h

Drehzahlmesserabweichung

Anzeige roter Bereich 13500/min

Effektiv 13400/min

Verbrauch

Landstraße 4,5 l/100 km

Bei 130 km/h 5,6 l/100 km

Theor. Reichweite Landstraße 409 km

Kraftstoffart Normal

Maße+Gewichte

L/B/H 2230/840/1150 mm

Sitzhöhe 790 mm

Lenkerhöhe 925 mm

Wendekreis 5700 mm

Gewicht vollgetankt 214 kg

Zuladung 181 kg

Radlastverteilung v/h 50/50 %

Zum Ideal der linearen Leistungsentfaltung fehlt dem Honda-Vierzylinder nicht viel; vielleicht gelingt es bei der nächsten Modellpflege, die kleine Drehmomentdelle um 6000/min aufzufüllen. Anders als die CBR 600 F von früher ist das aktuelle Modell nicht zu lang, sondern nahezu perfekt übersetzt. Das kommt der Fahrdynamik zugute und hat dem Verbrauch offenbar nicht geschadet.

*Herstellerangaben

Die Konkurrenz

Aprilia Shiver 750 GT

Zweizylinder-Viertakt-90-Grad-V-Motor, Sechsganggetriebe, 95 PS, Gewicht 225 kg, Vmax 210 km/h,Verbrauch 4,3 Liter. 9586 Euro*

Suzuki GSX 650 F

Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, Sechsganggetriebe, 86 PS, Gewicht 247 kg, Vmax 205 km/h, Verbrauch 4,6 Liter. 7830 Euro*

Yamaha XJ6 F

Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, Sechsganggetriebe, 78 PS, Gewicht 221 kg, Vmax 205 km/h, Verbrauch 4,1 Liter. 7765 Euro*

*Herstellerangaben