Die Yamaha SR 500 war und ist mit Sicherheit ein polarisierendes Motorrad. Manch einer mag sie gar nicht mehr sehen: Low-Tech-Eisenhaufen oder studentisches Klischee heißt es dann, und es werden Legenden von zurückschlagenden Kickstartern und horrendem Ölverbrauch ewig weitergesponnen. Vielleicht muss man sich irgendwie vor sich selbst rechtfertigen, wenn man auf kurviger Strecke von einem Motorrad abgehängt wird, das konstruktiv mehrere Jahrzehnte hinter dem eigenen zurück ist.

Doch erstaunlich viele Fahrerinnen und Fahrer halten ihrem Eintopf die Treue über 19000 Maschinen sind in Deutschland noch zugelassen, das ist immer noch jede Zweite aller jemals zugelassenen SRs. Es existiert eine rege, überwiegend in regionalen Interessengemeinschaften und Stammtischen organisierte Fangemeinde, auf die Fahrer manch anderer Modelle durchaus neidisch sein dürfen. Und in Japan wird die SR, aus Steuergründen mit nur 400 cm³ Hubraum, bis heute angeboten. Was ist also das Geheimnis eines Motorrads, das schon bei seiner Markteinführung 1978 als Retro-Bike konzipiert war, und trotzdem auch 30 Jahre später noch nicht zum Alteisen gehört?

Nachdem Yamaha ab 1976 mit der XT 500 den Enduro-Markt auf den Kopf gestellt hatte, wollten viele den simpel aufgebauten Einzylinder-Motor mit ordentlich Bums im unteren Drehzahlbereich auch in einer Straßenmaschine sehen. Yamaha kam dem Wunsch nach und präsentierte 1978 ein Motorrad, das sich dem einsetzenden Wettlauf um die modernste Motorradtechnik von Anfang an verweigerte.

Neben dem urtümlichen Motor waren Speichenräder, aufrechte Sitzposition und der Verzicht auf unnötigen technische Schnickschnack (wie Elektrostarter) die Merkmale des Klassikers aus der Retorte. Praktisch das einzige Zugeständnis an die Vernunft war eine einfache elektronische Zündverstellung, womit ein mögliches Zurückschlagen des schweren Kickstarterhebels abgestellt wurde, eine Angewohnheit, die bei schlecht eingestellten XTs noch zu finden war.

"Die feine japanische Art ..."

Um den Kunden das minimalistische Konzept schmackhaft zu machen, wurde neben einem günstigen Preisangebot von Anfang an auf Emotionen gesetzt. "Das Motorrad zum Anpacken", hieß das dann in der Werbung, oder "die feine japanische Art, englisch Motorrad zu fahren". Ein Appell an die Nostalgie also, und gleichzeitig das Versprechen einer ursprünglicheren Art des Motorradfahrens, eines Fahrens jenseits von selbstauferlegten Zwängen, die schnellste, modernste oder teuerste Maschine besitzen zu müssen.

Und das Konzept ging auf. Die SR traf offensichtlich einen Nerv und eine Marktlücke. Und füllte sie aus, denn andere Modelle, wie zum Beispiel Hondas vor allem technisch sehr konkurrenzfähige XBR 500, erreichten nicht annähernd die Verkaufszahlen der SR. Auch Yamahas eigener Versuch, mit der SRX 600 das Konzept eines sportlichen Einzylinders weiter zu entwickeln, fand trotz unstrittiger Qualitäten nur wenige Käufer. Die SR 500 überlebte sie alle - 20 Jahre lang, von 1978 bis 1998 wurde sie offiziell als Neufahrzeug verkauft. Hätten nicht neue Emissionsgesetze eine Drosselung auf 24 PS erzwungen, vielleicht wäre sie dem europäischen Markt sogar noch länger erhalten geblieben.

Dabei scheiden sich die Geister an der Frage, ob es Yamaha tatsächlich gelungen ist, ein Motorrad zu schaffen, dass an die großen britischen Vorbilder heranreicht, oder ob dabei nur ein klassischer Japaner herausgekommen ist. Es sind Einzelheiten, an denen sich Kenner stoßen. Da ist zum Beispiel die Neigung des Zylinders, der deutlich schräger daherkommt als bei jeder klassischen Britin; von der vergleichsweise kurzhubigen Auslegung des Motors ganz zu schweigen. Polarisieren kann auch der in den ersten Modelljahren verbaute Riesenscheinwerfer. Die einen mögen das freundliche, große Auge, die anderen artikulieren je nach Gemüt etwas von "Kindchenschema", "Suppenschüssel", "Pfanne" oder "Flakscheinwerfer" jedenfalls bekam die SR ab 1984 ein kleineres Serien-Frontlicht.

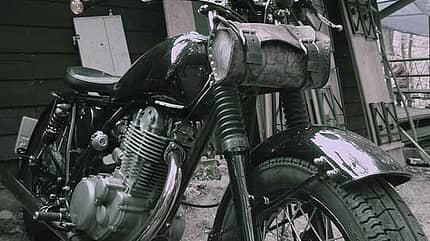

Vielleicht sind es gerade solche kleinen Unstimmigkeiten, die mit zur Ausformung einer ihrer wichtigsten Eigenschaften beigetragen haben: ihrer großen Wandlungsfähigkeit. Denn die überschaubare Technik macht Umbauten vergleichsweise einfach, ob man sich nun an Kategorien wie Chopper, Rat-Bike, Café-Racer orientiert, oder als Individualist den Versuch, das persönliche Bike in irgendeine Schublade zu stecken, kategorisch ablehnt. Um- und Anbauteile aller Art gibt es beispielsweise beim Hamburger Yamaha-Spezialisten Kedo (www.kedo.de). Wem das nicht ausreicht, der kann theoretisch besonders schöne Stücke aus Japan importieren, wo eine äußerst kreative Szene existiert; hier ist allerdings ein ziemlich solider Geldbeutel gefragt.

Eine Leidenschaft für sich

Natürlich sind nicht alle Modifikationen, die an der SR vorgenommen werden, rein kosmetischer Natur manche Umbauten gehen an die technische Substanz, und einige davon liegen auch wirklich nahe. So bewies Yamaha viel Eigenwilligkeit, als die SR zuletzt nur noch mit einer veralteten Trommelbremse vorn angeboten wurde. Besonders, wer seine SR gern sportlich bewegt, geht bisweilen den umgekehrten Weg und rüstet die Einzel- auf eine Doppelscheibe auf; ein Unterfangen, das zwar nicht trivial, aber dank Yamahas Baukastenprinzip überschaubar ist. Auch eine veränderte Öl-Steigleitung (bekannt als Doppel-Direkt-Schmierung) gehört zu den sinnvolleren Anbauten; sie versorgt den beanspruchten Ventiltrieb zuverlässiger mit Öl, als das im Originalzustand der Fall ist, und ist in wenigen Minuten montiert.

Doch es gibt noch einfachere Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel das simple Einschrauben eines Ölthermometers anstelle des originalen Deckels und Messstabs. Dank des Öltanks im oberen Rahmenrohr befindet sich dieser gut im Blickfeld des Fahrers. Denn wie alle großen Einzylinder will auch der Motor der SR gewissenhaft warmgefahren werden. Wer seine Gashand unterhalb der Betriebstemperatur von 80° C zügelt, wird mit einer längeren Motorlebensdauer belohnt und trägt zur Widerlegung von Gerüchten bei, es gäbe keine SRs ohne hohen Ölverbrauch.

Ebenso ratsam, falls nicht längst geschehen, ist der Austausch der Metzeler ME77-Reifen gegen eine zeitgemäßere Ausstattung. Nostalgie oder Sparsamkeit sind hier grundsätzlich fehl am Platz. Alternativen wie der Bridgestone BT45 verhelfen manchem schon als hoffnungslos eingestuften Altfall zu einem ganz neuen Fahrverhalten die Eintragung der etwas schmaleren Reifengröße erledigt jeder halbwegs sachverständige Prüfer.

One kick only!

Bevor ein Motorrad umgebaut wird, sollte es erst mal gewartet werden und neben Leiden, die jedes Motorrad befallen können, ist auch die SR nicht ohne die ein oder andere spezielle Marotte. Geradezu epidemisch sind verschlissene Vergasermembranen; der bei den älteren Modellen verbaute Rundschiebervergaser hat immerhin deren drei, die bei altersbedingtem Versagen den Startvorgang zu einem schweißtreibenden Abenteuer machen können.

Ist der Vergaser nicht mehr zu retten, bekommt man einen originalen Ersatz nicht mehr für Geld noch für gute Worte. Es bleibt die Umrüstung auf den Flachschiebervergaser Mikuni TM36. "Der TM" bringt als Sportvergaser zwar einen potenziellen Leistungsgewinn mit sich, seine Feinabstimmung ist aber ein Kapitel für sich wer Haupt- und andere Düsen benötigt, wird beim Mikuni-Importeur Topham fündig (www.mikuni-topham.de). Ein besonderes Schmankerl für den TM bietet die Firma Grobmotorik an: eine von außen verstellbare Hauptdüse für Abstimmungs-Perfektionisten und Bergwanderer (www.grobmotorik.de).

Und selbst wenn steigender Ölverbrauch und sinkende Leistung dem SR-Treiber unmissverständlich eine fällige Motorüberholung ankündigen, gibt es keinen Grund zu verzweifeln: einfacher und schrauberfreundlicher als bei der SR kann ein Viertakter kaum aufgebaut sein. E-Starter, Registervergaser oder andere komplizierte Konstruktionen gibt es nicht, der Motor kommt mit zwei Ventilen aus und lässt sich zur Not sogar alleine aus dem Rahmen heben was aber keine Empfehlung sein soll.

Natürlich gibt es einige Klippen zu umschiffen. Wer es richtig machen möchte, kommt nicht ohne "das Bucheli" aus, die Reparaturanleitung aus dem gleichnamigen Verlag. Doch Vorsicht! Es gibt davon mehrere Ausgaben, die nicht immer derselben Meinung sind, und nicht immer hat die neuere Ausgabe automatisch recht. Ergänzungen und Korrekturen, die sich ausdrücklich als Ergänzung zum "Bucheli" verstehen, hat die Fangemeinde im sogenannten "Bucheli-Projekt" zusammengetragen, einer Sammlung häufig gestellter technischer Fragen (FAQ) zur SR 500 (http://www.motorang.com/bucheli-projekt).

Wer schließlich auf ein Problem stößt, das weder im Bucheli, noch im Internet ausreichend erklärt wird, kann seine Frage in einem der regen SR-Foren stellen, zum Beispiel auf sr500.de oder sr-xt-500.de. Fachkundige Hilfe wird dort gern gegeben, und Bemerkungen über die läppischen Probleme des Neulings sind dabei auf jeden Fall humoristisch zu verstehen um so mehr, wenn es sich um ein interessantes Problem handelt, und nicht um die tausendste Auflage der Frage nach dem besten Motoröl.

In aller Regel wird man hier auch den Tipp bekommen, sich einmal bei der nächstgelegene SR-Interessengemeinschaft (IG) vorzustellen mehrere Dutzend gibt es davon in Deutschland, lose Zusammenschlüsse von SR- und XT-500-Begeisterten, die sich gegenseitig bei ihrem Hobby unterstützen.

Die Gemeinschaft der IGs ist es auch, die 2008 die große Party zum 30-jährigen Geburtstag der SR schmeißen wird (www.srtreffen.de). Vom 23. bis zum 25. Mai werden über 600 SR-Treiber, -Sympathisanten und Zaungäste im Münsterland erwartet; die Biker's Farm in Dülmen-Buldern beherbergte bereits die 25-Jahre-Jubelfeier (www.bikersfarm.de). Eine Tombola und lokale Ausflugstipps werden ebenso wenig fehlen wie Live-Bands, Lagerfeuer und reichlich Gelegenheit zu Benzingesprächen, wenn es zum Auftakt des 31. Lebensjahres der SR heißt: One kick only!