Die technologische Rückständigkeit der Zweiradbranche gegenüber der vierrädrigen Zunft ist mitunter erstaunlich. Nicht nur, was Abgas- und Gemischaufbereitungstechnologien angeht. Auch dort, wo der Motorradfahrer mehr als jeder Autofahrer auf die Unterstützung moderner Technik angewiesen ist, tat sich bisher erstaunlich wenig.

Elektronische Fahrdynamikregelungen sind in der Branche bis heute nicht en vogue. Man muss sich das einmal vorstellen: In der Vierradfraktion gehören perfekt funktionierende Antiblockiersysteme zur Serienausstattung fast jedes Kleinwagens. Dazu fordern Fachpresse und Versicherungswirtschaft unisono die serienmäßige Ausstattung aller Autos mit elektronischen Stabilitätsprogrammen (ESP). Bei uns beginnt mit 25 Jahren Verspätung der flächendeckende Zug der Antiblockiersysteme durch die Instanzen. Noch grotesker wird diese Tatsache angesichts aberwitziger Leistungsgewichte (bei Supersportlern ein Kilogramm pro PS), Beschleunigungszeiten weit unter zehn Sekunden von null auf

200 km/h und Spitzengeschwindigkeiten bis annähernd 300 km/h. Das Ganze ausgefahren auf handtellergroßen Reifen-Kontaktflächen und im vollen Bewusstsein, dass ein blockierendes Vorderrad beinahe als Sturzgarantie gelten darf.

Doch jetzt ist es endlich so weit. ABS hält Einzug in beinahe alle Motorradklassen bei fast allen Marken. Selbst bisherige ABS-Verweigerer wie Suzuki und Kawasaki sind nun dabei. Mit den für diesen Test ausgesuchten drei BMW-Modellen R 1200 R , K 1200 S und F 800 S, mit der Honda CBF 1000 und der Reiseenduro Varadero, mit der Kawasaki ZZR 1400 , der Suzuki V-Strom 650 und der Yamaha FJR 1300 sowie den Europäerinnen Ducati ST3 s, KTM 990 Adventure und Triumph Sprint ST stehen elf Motorräder ganz unterschiedlicher Klassen und Einsatzbereiche bereit.

Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit moderner Motorrad-Antiblockiersysteme zu demonstrieren, gab es reichlich. Neben dem Bremsversuch auf ebenem Landstraßenbelag (daher können die hier ermittelten Werte von den Top-Test-Messungen auf abgesperrtem Gelände abweichen) standen Vollbremsungen auf einer Schlechtwegstrecke und auf dem ADAC-Testgelände in Hockenheim auf dem Programm. Dort konnten die Blockierverhinderer ihre Fähigkeiten nicht nur bei Nässe, sondern auch bei gemeinen Reibwertsprüngen durch eine nasse Zebrastreifenpiste beweisen. Unter Bedingungen, bei denen Otto Normalfahrer seinen Bremshebel nicht einmal angeschaut hätte. Doch die Zeiten – so viel vorweg – scheinen nun auch auf dem Motorrad endgültig vorbei zu sein.

Im Trockenen

Wenn beim MOTORRAD-Top-Test ohne ABS-Hilfe fulminante Verzögerungswerte erreicht werden, entstehen diese unter »Laborbedingungen«. Auf abgesperrter Strecke und auf idealem Untergrund. Nach mehrmaligen Versuchen. Gefahren werden sie von erfahrenen Testern. Der Großteil der Motorradfahrer wird sich bei diesem Versuch die Zähne ausbeißen. Zu schmal ist die Grenze zwischen maximaler Verzögerung und blockierendem Vorderrad.

Es wurde also höchste Zeit für den ABS-Siegeszug im Motorradbereich. Denn eins ist sicher: Wer einmal unter schwierigsten Bedingungen herzhaft verzögert und sich von der Leistungsfähigkeit moderner Antiblockiersysteme überzeugt hat, wird diese Sicherheit in Zukunft nicht mehr missen wollen. Gerade auch, weil die Bremsung von 100 km/h bis zum Stillstand ein spürbarer, beinharter physikalischer Kampf um jeden zusätzlichen halben Meter ist.

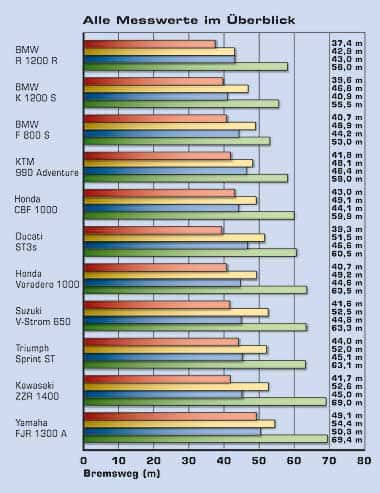

Das gilt selbst auf der normalerweise sehr komfortablen Yamaha FJR 1300, die sich in diesem Kapitel nicht eben mit Ruhm bekleckert. Sie markiert mit Abstand den letzten Platz. 7,86 m/s2 beträgt die aus mehreren Versuchen gemittelte durchschnittliche Verzögerung. Aus 100 km/h Eingangsgeschwindigkeit steht der Tourer frühestens nach gut 49 Metern und damit deutlich später als alle anderen. Trotz-dem ist der Weg dorthin für Mensch und Maschine ein Parforceritt. Grund sind die ausgeprägten, langen Regelintervalle, mit denen das FJR-ABS nicht nur wertvolle Meter verschenkt, sondern den Fahrer die vermeintliche Haftgrenze der Reifen deutlich spüren lässt. Angesichts verschenkter fünf Meter zur Vorletzten, der Triumph Sprint ST, erst recht aber angesichts des phänomenalen R 1200 R-Bremswegs von 37,4 Metern (10,32 m/s2) darf man vermuten, dass die Yamaha weit unterhalb der optimalen Schlupfgrenze operiert.

Der Rest des Feldes ist davon nicht ganz so weit entfernt. Von knapp neun (Honda CBF 1000) bis knapp zehn m/s2 (Ducati ST3s) reichen die durchweg erfreulichen Leistungen, wobei deutliche Unterschiede im Regelkomfort zutage treten. Diesen Prozess hat vor allem Honda sowohl beim aufwendigen Varadero-System als auch beim einfachen CBF-ABS (siehe Technik-Kasten Seite 27) gut im Griff, während zum Beispiel die Ducati effektiv, aber ausgesprochen aggressiv regelt. Sogar auf topfebener Strecke, wo die Bedingungen konstant bleiben.

Das ändert sich beim zweiten Bremsversuch, durchgeführt auf der berüchtigten MOTORRAD-Kickback-Teststrecke. Kurze, harte Kanten, flache und hohe Wellen, wahllos verstreute Buckel und Löcher, wechselnde Beläge. Und wieder zeigt die R 1200 R, dass mit der jüngsten Ausgabe des BMW-ABS beides möglich ist. Nach einer beeindruckend ruhigen Fahrt, bei der das Telelever-System ein Abtauchen der Front verhindert und so selbst voll auf der Bremse genug Federweg für die schlimmsten Buckel bereithält, steht die Roadster nach unglaublichen 42,9 Metern. Viel besser können es manche Kandidaten nicht einmal auf idealem Terrain, während beinahe die Hälfte des Testfeldes bis über zehn Meter verliert. Schlusslicht ist wiederum die Yamaha FJR, die erst jenseits der 54-Meter-Marke zum Stehen kommt.

Zumindest neigt die gestreckte FJR im Gegensatz zu manch anderem Motorrad nicht zum Salto vorwärts. Die Ducati ST3s dagegen verschreckt gelegentlich durch plötzliche, ungewollte Stoppies, auf die der Fahrer durch schnelles Lösen des Bremshebels reagieren muss, will er den Überschlag vermeiden. Neuere Systeme versuchen mit aufwendiger Regelung, das Abheben des Hinterrads zu verhindern. Da bislang jedoch in keinem Motorrad ein Sensor verwendet wird, der den Neigungswinkel des Motorrads erkennen kann, muss das Abheben des Hinterrads aus anderen Parametern »errechnet« werden. Dazu wird zum Beispiel beim Bosch-ABS der neuesten Generation der Schlupf von Vorder- und Hinterrad abgeglichen. Erkennt das System ab einer gewissen Mindestverzögerung plötzliche Schlupfzunahme am Hinterrad, öffnet der Rechner die vordere Bremse, um den vermeintlichen Überschlag zu verhindern.

Auch das bisherige BMW-Integral-ABS arbeitet auf ähnliche Weise. Was in der Praxis dazu führt, dass gelegentlich, etwa beim harten Herunterschalten während des Bremsvorgangs, die vordere Bremse weit vor Erreichen der Schlupfgrenze öffnet. Dadurch wird natürlich auch Bremsweg verschenkt, wobei der Verlust an Bremsweg durch solche Regelvorgänge in der Regel nicht besonders groß ist. Allerdings kann das vorübergehende Öffnen der Bremse in der Praxis den Piloten verunsichern. Deshalb wünschen sich viele Fahrer eine bessere Überschlagssensorik als etwa bei der F 800 oder der KTM 990, mit denen man bei forscher Fahrweise recht häufig in den Regelbereich kommt, obwohl die Reifenhaftung noch weit vom Grenzbereich entfernt ist. Trotzdem ist eine effektive Überschlagserkennung zwingend Vor-aussetzung für den zukünftigen Einsatz von Antiblockiersystemen bei sportlichen Motorrädern. Denn solche Maschinen mit kurzem Radstand und hohem Schwerpunkt würden sich ohne eine solche Regelfunktion etwa beim Bremsen über Bodenwellen oder bei Reibwertsprüngen ansatzlos überschlagen.

Im Nassen

Das Sicherheitszentrum des ADAC hinter der Mercedes-Tribüne von Hockenheim, auf dem MOTORRAD freundlicherweise seine Nassbremsversuche fahren durfte, hat alles, was der zivile Straßenverkehr an Hindernissen bereithält. So sorgen die gleichmäßig verteilten Sprinkler dafür, dass die Fläche ständig bewässert werden kann. Neben der obligatorischen Bremsmessung stand eine weitere Übung auf dem Programm, die es in sich hat: Es galt, die gesamte Bremsung auf einem Schachbrettmuster zu absolvieren, auf dem sich zirka 20 Zentimeter breite Streifen, deren Reibwert dem eines nassen Zebrastreifens entspricht, mit griffigen Asphaltstreifen abwechseln.

Doch zunächst zur vermeintlich einfacheren Übung. Bremsen auf Nässe. Wer meint, er sei in dieser Beziehung auch ohne ABS fit, hat die K 1200 S mit Bremskraftverstärker und dem ABS der vorletzten Generation noch nicht an seine Grenzen getrieben. Zwar nicht ganz so fein und geschmeidig regelnd wie die R 1200 R, ist die Kombination aus ellenlangem K-Radstand, Duolever-Vorderradführung und bei Bedarf mächtig zupackenden, bremskraftbeaufschlagten Zangen nicht zu knacken. Die K steht nach unglaublichen 40,9 Metern – und damit eher als der Großteil der japanischen Konkurrenz im Trockenen. Das entspricht einer Verzögerung von 9,43 m/s2. Wer diesen Versuch noch nicht unternommen hat, kann sich eine solche Verzögerung wahrscheinlich noch nicht einmal bei Trockenheit vorstellen. Ebenso wenig wie einen Bremshebelakrobaten, der diese Übung bei überfluteter Strecke nachexerziert.

Das gilt im Übrigen auch für die Leistung der anderen Kandidaten. Selbst die auch in dieser Disziplin wieder am Ende des Feldes rangierende FJR legt wild regelnd eine Performance auf das nasse Parkett, wie man sich als Fahrer nie zu bremsen trauen würde. Das Ergebnis: Stillstand nach beachtlichen 50,3 Meter, was einer Verzögerung von 7,67 m/s2 entspricht. Und erstaunlicherweise beinahe dem, was die FJR auch auf trockenem Belag zu leisten vermochte. Gerade so, als sei eine Bremsleistung in diesem Bereich als Maximum im FJR-ABS hinterlegt, so dass die Regelventile jede darüber hinausgehende Verzögerung per Druckabbau boykottieren.

Das restliche Feld findet sich weitgehend bei Werten zwischen 44 und 45 Metern ein, die KTM 990 Adventure und die Ducati ST3s liegen mit mehr als 46 Metern deutlich darüber. Gerade das Beispiel Ducati, die bei der Messung unter Idealbedingungen durchaus noch glänzen konnte, macht deutlich, dass dem Phänomen ABS mit einfachen Gesetzmäßigkeiten ebenso wenig beizukommen ist wie mit simplen Lösungen. Es bedarf einer Menge Erfahrung – und vielleicht auch einer Menge Irrtümer, wie das Verschwinden des Bremskraftverstärkers bei der jüngsten BMW-ABS-Generation zeigt – um ein ABS wie das der BMW R 1200 R zu realisieren. Die schlägt sich nämlich in der Gischt erneut prächtig, liefert mit 43 Metern und annähernd neun m/s2 Verzögerung das zweitbeste Ergebnis ab und regelt dabei so fein, dass man es zumindest im Handhebel kaum spüren kann.

Dazu zeigt das neue, teilintegrale System der R, bei dem der Handhebel auch die Hinterradbremse aktiviert, zusammen mit dem ebenfalls nach diesem Prinzip funktionierenden K-ABS, wie wichtig der Einsatz der Hinterradbremse gerade bei Regen ist. Fast gleich lange Bremswege, unabhängig davon, ob der Fußbremshebel aktiviert wird, sowie die deutlichen Unterschiede der herkömmlichen Bremssysteme sprechen eine deutliche Sprache. Wer bei Nässe nur vorne bremst, verschenkt wertvolle Meter, weil die dynamische Radlastverteilung mit der Schwerpunktverlagerung nach vorn weit weniger zum Tragen kommt als unter bremstechnischen Idealbedingungen. Es liegt wesentlich mehr Last auf dem Hinterrad, welches so tatkräftig mitbremsen kann. Das eindrucksvolle Beispiel dafür liefert die V-Strom 650, bei welcher der Unterschied rund zehn Meter beträgt.

Bei der nächsten Übung hilft selbst ein perfektes fahrerisches Verhaltensmuster nur bedingt weiter. Das nasse Schachbrettmuster, ein Reibwertsprung (µ=0,8 auf nassem Asphalt zu µ=0,2 auf den lackierten Streifen) nach dem anderen – der Alptraum für alle, die unter diesen Umständen sicher zum Stehen kommen wollen. Zunächst. Doch schon der erste Versuch mit der K 1200 S zeigt, dass alle Ängste unbegründet sind. Spurstabil, sicher und erst am Ende mit spürbaren Regelvorgängen tänzelt sie über den Parcours und zeigt lediglich mit einem Bremsweg von 55,50 Metern deutlich, dass die Regeltechnik hier Schwerstarbeit zu verrichten hat.

Und das auch überzeugend tut, denn die Verzögerung von 6,95 m/s2 ist der zweitbeste Wert, der in dieser Disziplin erzielt wird. Besser ist nur – nein, nicht die R 1200 R, sondern die F 800 S. Mit 53 Metern und einer Verzögerung von 7,28 m/s2 ist sie die Einzige, welche die Siebener-Marke schafft. Unter diesen schwierigen Bedingungen allerdings mit deutlich spürbaren Regelintervallen. Schwester R liegt da ruhiger, regelt feiner, verschenkt jedoch Meter. Genau wie die mächtige ZZR 1400, die zwar ebenfalls mit feinen Regelintervallen aufwartet, aber nie jenen hohen Schlupf zulässt, der bei Nässe das Optimum darstellt.

Und der Rest? Schlägt sich mehr (KTM, CBF 1000) oder weniger redlich (V-Strom, Sprint ST, Varadero, ST3s), wobei die Enduros mit ihren langen Federwegen durch Gabelflattern auf sich aufmerksam machen. Ach ja, die FJR trägt die Rote Laterne. Wie immer.

Die Technik

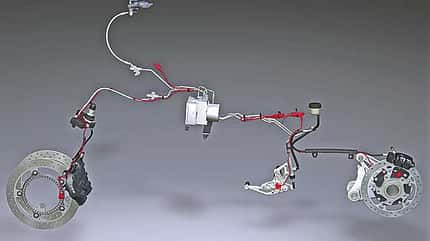

Elf Motorräder, elf unterschiedliche Antiblockiersysteme – doch ganz so kompliziert ist die Sache nicht. Zunächst einmal sind es zwei grundsätzlich verschiedene Funktionsprinzipien, nach denen ein ABS funktionieren kann. Da ist zum einen die Druckmodulation über Magnetventile, zum anderen die über Kolben (Plunger-System). Was letztlich besser ist, lässt sich nicht ohne weiteres sagen. BMW setzt bei der jüngsten ABS-Generation (R 1200 R) auf Ventilsysteme, während die Vorgänger auf Plunger-Systemen basierten. Die Bosch-Brembo-Anlagen, die in der Ducati und der KTM Verwendung finden, arbeiten mit Ventiltechnik. Das Gleiche gilt für die ABS von Kawasaki, Suzuki und Yamaha, die technisch mit dem Bosch-System verwandt sind. Einen eigenen Weg geht der zweite ABS-Pionier Honda. Auch dort kamen und kommen wie bei BMW zwei Systeme zum Einsatz, in der CBF das günstigere Magnetsystem und in den aufwendigen integralen CBS-ABS-Einheiten (Varadero, VFR, Pan European) Modulatoren mit Stellmotoren, sprich Plunger.

Stichwort CBS oder Integralbremssystem: Die Vernetzung von Vorder- und Hinterradbremse (teilintegral bei der R 1200 R, das heißt, das Fußpedal betätigt weiterhin nur die Hinderradbremse, vollintegral bei der Varadero) hat natürlich auch Folgen für das ABS. Wenn über den Handbremshebel auch die Hinterradbremse aktiviert wird, muss das ABS die sich beim Bremsvorgang verändernde Radlastverteilung berücksichtigen und die Bremskraft entsprechend verteilen. Diese Aufgabe übernimmt bei Honda das Bremskraftsteuerventil, während BMW elektronisch regelt.

Sogar beim Aufbau des Bremsdrucks gingen die Bayern zeitweise ganz eigene Wege. Analog zum Pkw baut bei der K 1200 S ein Bremskraftverstärker zusätzlichen Druck auf. Das bringt jedoch Probleme bei der Dosierbarkeit mit sich, grundsätzliche Funktionsmängel am K 1200-System traten dagegen während dieses Tests nicht auf (siehe MOTORRAD 10/2006). Es fielen weder das ABS noch der Bremskraftverstärker aus. Grundsätzlich ist zu der Ausfallproblematik zu sagen: Viele Systeme haben gewisse Fahrzustände (noch) nicht einprogrammiert. Ein durchdrehendes Hinterrad auf Schotter reicht mitunter aus, um das ABS aus dem Tritt zu bringen.

Die Geschichte

Vor gut 20 Jahren lag MOTORRAD falsch. Wie falsch, ließ sich damals aber beim besten Willen nicht absehen. "Die jüngste Geschichte der Motorradbremse kennt zwei markante Einschnitte. 1969 machte Honda mit der revolutionären CB 750 die Scheibenbremse salonfähig. 1985 wird dieses System durch das Stop Control System (SCS) von Lucas Girling perfektioniert." Zitat Ende.

Dass es noch über 20 Jahre dauern sollte, bevor diese Prognose Wirklichkeit wurde, hat viele Gründe. Ein zentraler Aspekt: Unter ästhetischen Gesichtspunkten konnte die grobschlächtige Hydraulik und Mechanik nicht überzeugen. Die Funktion des Girling-Systems, bei dem ein zusätzliches Schwungrad über eine Fliehkraftkupplung und einen Kugelrampen-Mechanismus mit dem Rad verbunden war, zeigte sich schon in dem damaligen Test beeindruckend. "Bei Nässe bremst jeder Anfänger wie Weltmeister Freddie Spencer", schwärmte Autor Heiner Buchinger. Er meinte damit Verzögerungswerte um die sechs m/s2. Eine K 1200 S legt heute auf nasser Piste 9,43 m/s2 vor, wobei sich der Fortschritt sicher nicht nur in der ABS-Technik, sondern auch in Sachen Fahrwerk und Reifen manifestiert.

Apropos BMW: Es war 1985 eine K 100 RT, auf der MOTORRAD diese Bremsversuche fuhr. Seither blieben die Bayern am Ball, schraubten das Gewicht ihres Blockierverhinderes von über elf Kilogramm beim ABS 1 in der K-Reihe 1988 auf 2,3 Kilogramm in der R 1200 R herunter und die Leistung herauf. Schon im ABS 1 gab ein elektronisches Steuergerät die Regelintervalle vor.

Konkurrent Honda widmete sich zu dieser Zeit noch ausschließlich der Hydraulik und Mechanik und präsentierte 1988 eine CBR 1000 mit MC-ALB-System, bei der die hydromechanische Antiblockiereinheit zwischen dem Hauptbremszylinder und dem Bremssattel positioniert war. Technisch auf dem Lukas-Girling-System basierend, war diese Lösung weitaus ansehnlicher als die ersten Versuche 1985. Durchsetzen konnte sich dieses System jedoch ebenfalls nicht. Es ging nie in Serie. Der Durchbruch kam auch bei Honda erst mit einem elektro-hydraulischen System, das ab 1991 für den Tourer ST 1100 angeboten wurde.

1992 zog Yamaha dann nach. Im Innovations-träger GTS 1000 kam neben der Achsschenkellenkung ein ABS zum Einsatz. Die Anlage überzeugte im Vergleichstest, lieferte bessere Werte und mehr Regelkomfort als das ABS der BMW K 1100 RS – und verschwand trotzdem wieder in der Versenkung. Ebenso wie das optionale ABS an der Suzuki Bandit, das 1997 angeboten wurde. Übrigens: Mit 8,93 m/s2 und einem Bremsweg von 43,2 Metern lieferte schon die GTS 1000 deutlich bessere Werte als die aktuelle FJR 1300 A. In dieser Hinsicht liegt vor Yamaha noch viel Arbeit.

Fazit

Nie mehr ohne! Wenn man es kurz machen möchte, kann es kein anderes Resümee geben, nachdem man elf ganz unterschiedliche Motorräder unter schwierigsten Bedingungen brachial verzögert hat. Denn das, was ein versierter Fahrer vielleicht einmal zufällig hinbekommt, zaubern die Antiblockiersysteme praktisch im Vorbeigehen auf den Asphalt. Na ja, so ganz nebenbei ist es dann doch nicht. Es gehört schon eine Menge Wissen und

viel Erfahrung dazu, um ein ABS so abzustimmen, dass es nicht nur komfortabel und für den Fahrer beherrschbar, sondern auch möglichst effektiv regelt.

BMW zeigt mit der neuen R 1200 R, wie man beides unter einen Hut bekommt, während Honda mit seinen beiden Systemen zwar von den reinen Verzögerungswerten nur im Mittelfeld landet, im Regelkomfort aber Spitzenklasse ist. Doch auch alle anderen Blockierverhinderer – selbst der von Yamaha – zeigen, dass ABS auf dem Motorrad im Grunde unverzichtbar ist. Oder es zumindest in Zukunft sein wird, wenn möglicherweise sogar ausgemachte Sportmotorräder angesichts der immer leichteren, kompakteren und leistungsfähigeren Systeme ohne ABS bald unverkäuflich sein dürften.

Wer das als Bevormundung empfindet, mag an Valentino Rossi denken. Ohne Antischlupfregelung geht der begnadete Gasgeber nicht mehr auf die Piste. Genau das ist bei BMW für die R 1200 R in Vorbereitung. Die Hardware ist schon drin.

Technische Daten Triumph Sprint ST

Dreizylinder-Reihenmotor,

92 kW (125 PS)

255 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 252 mm,

Zweikolben-Festsattel

Nissin

vorn/hinten getrennt

Bremse vorn

Bremse hinten

11660 Euro

800 Euro

Technische Daten Yamaha FJR 1300 A

Vierzylinder-Reihenmotor,

105,5 kW (144 PS)

292 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 282 mm,

Doppelkolben-Schwimmsattel

Nissin

teilintegral

Bremse vorn

Bremse hinten/vorn

15495 Euro

inklusive

Technische Daten Suzuki V-Strom 650

Zweizylinder-V-Motor,

49 kW (67 PS)

214 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 310 mm, Doppelkolben-Schwimmsättel

Scheibenbremse, Ø 260 mm,

Einkolben-Schwimmsattel

Nissin

vorn/hinten getrennt

Bremse vorn

Bremse hinten

7190 Euro

inklusive

Technische Daten Kawasaki ZZR 1400

Vierzylinder-Reihenmotor,

140 kW (190 PS)

260 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 310 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 250 mm,

Zweikolben-Festsattel

Nissin

vorn/hinten getrennt

Bremse vorn

Bremse hinten

13995 Euro

inklusive

Technische Daten KTM 990 Adventure

Zweizylinder-V-Motor,

72 kW (98 PS)

237 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 310 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 250 mm,

Zweikolben-Festsattel

Brembo/Bosch

vorn/hinten getrennt

Bremse vorn

Bremse hinten

12598 Euro

inklusive

Technische Daten Honda Varadero 1000

Zweizylinder-V-Motor,

69 kW (94 PS)

283 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 296 mm, Dreikolben-Schwimmsättel

Scheibenbremse, Ø 256 mm,

Dreikolben-Schwimmsattel

Nissin

vollintegral

Bremse vorn/hinten

Bremse hinten/vorn

10290 Euro

900 Euro

Technische Daten Ducati ST3s

Zweizylinder-V-Motor,

78,8 kW (107 PS)

235 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 245 mm,

Zweikolben-Festsattel

Brembo/Bosch

vorn/hinten getrennt

Bremse vorn

Bremse hinten

12695 Euro

inklusive

Technische Daten Honda CBF 1000

Vierzylinder-Reihenmotor,

72 kW (98 PS)

252 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 296mm, Dreikolben-Schwimmsättel

Scheibenbremse, Ø 265 mm,

Dreikolben-Schwimmsattel

Nissin

teilintegral

Bremse vorn

Bremse hinten/vorn

7990 Euro

700 Euro

Technische Daten BMW R 1200 R

Zweizylinder-Boxermotor,

80 kW (109 PS)

232 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 265 mm,

Doppelkolben-Schwimmsattel

Continental/Teves

teilintegral

Bremse vorn/hinten

Bremse hinten

11200 Euro

1050 Euro

Technische Daten BMW F 800 S

Zweizylinder-Reihenmotor,

62,5 kW (85 PS)

209 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 265 mm,

Zweikolben-Festsattel

Bosch

vorn/hinten getrennt

Bremse vorn

Bremse hinten

8450 Euro

690 Euro

Technische Daten BMW K 1200 S

Vierzylinder-Reihenmotor,

123 kW (167 PS)

256 kg

Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsättel

Scheibenbremse, Ø 265 mm,

Doppelkolben-Schwimmsattel

FTE

teilintegral, Bremskraftverstärker

Bremse vorn/hinten

Bremse hinten

14500 Euro

inklusive