Big Bang irgendwie hat er sich eingeschlichen. Auf leisen Sohlen sozusagen. Der große Knall war plötzlich wieder in aller Munde. Und zwar, weil Yamaha beim Topmodell YZF-R1 analog zum MotoGP-Bike M1 mit Hubzapfen- und Zündversatz spielt. "Das ist wohl eher ein Big Bängchen", witzelte ein Kollege und tat dabei Yamaha unrecht. Jedenfalls insofern, als dass in offiziellen Texten zwar nebulös von Drehmomentvorteilen und besserer Traktion die Rede ist, nicht aber von Big Bang.

In der Sache hat er natürlich recht. Die ungleichmäßigeren Zündabstände von 270 Grad, 180 Grad, 90 Grad,180 Grad erstrecken sich wie beim herkömmlichen 180-Grad-Hubzapfenversatz im Reihenvierer beinahe über zwei Kurbelwellenumdrehungen und entsprechen damit nicht gerade dem, was man sich gemeinhin unter einem großen Knall (nämlich der zeitnahen Zündung aller vier Zylinder mit theoretischen Vorteilen hinsichtlich der Hinterradtraktion) vorstellt. Sie ähneln vielmehr in etwa den geordneten Abläufen, die in einem 90-Grad-V4-Motor mit um 180 Grad gekröpfter Kurbelwelle vor sich gehen und hören sich dementsprechend ungewöhnlich an. Das ist für die in letzter Zeit etwas gelangweilte Inline-Four-Klientel eine neue, unbekannte und gewiss auch reizvolle Botschaft aber kein Big Bang.

Dennoch dürfte das neue, auch abseits von Kurbelwelle und Zündabständen rundum überarbeitete R1-Triebwerk durchaus in der Lage sein, den Wettkampf in der "Königsklasse" aufzunehmen. 182 PS bei 12500/min, 116 Newtonmeter Drehmoment bei 10000/min das sind zwar im Vergleich zur Vorgängerin mit 180 PS bei 12500/min und 113 Newtonmetern bei 10500/min keine Welten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Luft in diesen Leistungsregionen ganz, ganz dünn ist und die Ingenieure demzufolge selbst für kleine Verbesserungen immensen Aufwand betreiben müssen, geht das Ergebnis absolut in Ordnung.

Gesteigerte Leistung

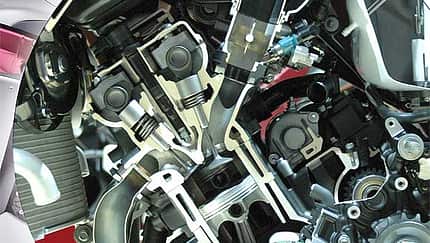

Erreicht wurde die gesteigerte Leistung vor allem durch eine nochmalige Vergrößerung der Bohrung. War das alte Triebwerk mit 77 Millimeter Zylinderdurchmesser schon extrem kurzhubig ausgelegt, geht das neue mit 78 Millimetern bei 52,2 Millimeter Hub noch einen Schritt weiter. Trotz der größeren Bohrung blieben die Ventilquerschnitte (Einlass 31 Millimeter, Auslass 25 Millimeter) bei den bekannten Abmessungen. Der Tendenz solcher Hochleistungstriebwerke, im unteren und mittleren Drehzahlbereich etwas kurzatmig zu agieren, wirkte Yamaha schon bei der intern RN 19 genannten Vorgängerin mit dem YCC-I (Yamaha Chip Controlled Intake) entgegen, das per Stellmotor die Länge der Ansaugschnorchel variiert. Zudem steht nun für jeden Zylinder ein eigenes Kennfeld zur Verfügung, um je nach Lastzustand, Drehzahl und allen weiteren relevanten Parametern die richtige Kraftstoffmenge einzuspritzen, während sich wie beim Vorgängermodell rechnergesteuerte Drosselklappen um die optimale Beatmung kümmern. Für den Einspritzvorgang selbst sind jetzt zwei Einspritzdüsen pro Zylinder zuständig, wobei die Zusatzdüsen über den Ansaugtrichtern erst bei mittleren und hohen Drehzahlen aktiv werden. Von den neuen Aluminium-Schmiedekolben wird das Gemisch dann wie bisher auf stramme 12,7 zu eins verdichtet, die wegen des neuen Hubzapfenversatzes auftretenden Vibrationen soll nun eine Ausgleichswelle im Zaum halten.

Darüber, wie der Fahrer diese hochkomplexen Abläufe erlebt, entscheidet bei der neuen R1 jedoch nicht nur der geänderte Hubzapfenversatz. Erstmals lässt sich auch bei einer Yamaha (wie bereits bei Suzukis GSX-R-Modellreihe) zwischen drei verschiedenen Kennfeldern wählen, die das Temperament des Motors beeinflussen. Neben der Standardeinstellung soll Variante A für ein richtig knackiges Ansprechverhalten sorgen, während der B-Modus die Gäule zügelt und zum Beispiel unter schwierigen äußeren Bedingungen weiterhelfen kann. Über Sinn oder Unsinn dieser Wahlmöglichkeiten lässt sich gewiss trefflich streiten. Darüber, dass dieses neue R1-Motorenlayout im japanischen Reihenvierzylinder-Einerlei eine willkommene Abwechslung ist, die deutlich fühl- und hörbar sein wird, sicher nicht. Man darf also gespannt sein selbst wenn der von Yamaha proklamierte Drehmomentvorteil aus technischer Sicht nicht zwingend ist.

Neue Supersport-Generation

Zwangsläufig muss hingegen beim Betrachten der neuen Supersport-Generation die Beschäftigung mit der neuen Aprilia RSV4 erfolgen. Da träumt Honda von einem Sportler mit V4-Motor, stellt sogar die Intermot in Köln ganz unter das Motto der glorreichen V-Vergangenheit; Yamaha simuliert mit versetzten Hubzapfen und ungleichmäßigem Zündabstand den V4 im Reihenmotor und die einzige echte Sportlerin mit V4-Herz steht bei Aprilia, weshalb der Stand der Italiener wahre Besucherströme verkraften musste. Keine Frage: Die neue RSV4 war neben dem BMW-Renner und der Yamaha V-Max (na klar, auch ein V4) der Shooting-Star auf der Intermot.

Warum? Vermutlich, weil dieses Motorenkonzept nach Jahren der Monotonie eine Bresche in die Phalanx der immer wiederkehrenden Reihenvierer im Sportlerkleid reißt. Jedoch zunächst einmal nicht durch seine technischen Eckdaten. 180 PS bei 12500/min, 115 Newtonmeter bei 10000/min, 78 Millimeter Bohrung und 52,3 Millimeter Hub, je zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, elektronische Drosselklappenbetätigung (ride-by-wire), verschiedene per Knopfdruck wählbare Mappings, in der Länge verstellbare Ansaugtrichter wer da jetzt meint, er sei in den Zeilen verrutscht und bei den R1-Daten gelandet, liegt nicht ganz falsch. Und hätte der Aprilia-V4 nicht einen Zylinderwinkel von 65 Grad, der einen ungleichmäßigen Zündabstand von 180 Grad, 65 Grad, 180 Grad, 295 Grad erfordert, würden beide Motoren vielleicht sogar ganz ähnlich klingen.

Wenn es aber nicht die reine Performance ist, was macht die Formel V4 dann so spannend? Sicher ist es die bemerkenswerte Renn-Historie in den großen Superbike-Jahren, ganz eindeutig geprägt von Honda. Sicher ist es auch die aktuelle MotoGP-Karriere, denn immerhin setzen Honda, Ducati und selbst Suzuki auf den V4. Doch es ist zweifellos auch der Nimbus der technischen Finesse, der seit jenen Tagen, als Honda den sagenhaften RC 30-V4 mit Stirnrädern bestückte, Bestand hat und ein technisch begeistertes Publikum in seinen Bann zieht. Nüchtern betrachtet spricht nämlich einzig die geringe Baubreite, die auch in aerodynamischer Hinsicht neue Optionen eröffnet, für diese aufwendige Bauweise, die aber mit zwei Nachteilen erkauft werden muss. Dem höheren Gewicht, das unter anderem von doppelt angelegten Zylindern und Zylinderköpfen herrührt, und der teureren Fertigung. Ein Reihenvierer ist der Powerriegel des Volks, der V4 ein wenig "sophisticated".

Technik Aprilia RSV4

Das gilt auch dann, wenn sich wie bei Aprilia die zwei Zylinderbänke im rustikalen 65-Grad-Winkel gegenüberstehen, der in Sachen Massenausgleich nicht eben ideal ist. Die Bänke selbst werden Aprilia-typisch wie die einzelnen Zylinder im V2 um 180 Grad gedreht, die Einlassnockenwelle wird über eine seitliche Steuerkette angetrieben, welche wiederum über mittig laufende Zahnräder die Auslassnockenwelle antreibt. Die Wellen steuern über Tassenstößel jeweils vier Ventile pro Zylinder, über deren Durchmesser sich Aprilia derzeit noch ausschweigt, als Material kommt auf der Einlasseite Titan, auf der Auslassseite Stahl zum Einsatz.

Von der Kurbelwelle wird die Kraft über ein Sechsgang-Kassettengetriebe und eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion an das Hinterrad weitergereicht. Das besteht zumindest bei der zunächst lieferbaren Factory-Version ebenso wie das Vorderrad aus geschmiedetem Aluminium. Bei dieser Edel-Variante, die auch preislich mit rund 20000 Euro klar auf die Ducati 1198 S zielt, werden wie bei der Konkurrentin ein Lenkungsdämpfer, eine 43-Millimeter-Gabel und ein Federbein vom schwedischen Zulieferer Öhlins zum Einsatz kommen. Des Weiteren kennzeichnen das Factory-Modell ganz spezielle RSV4-Features wie ein per Inlets verstellbarer Lenkkopfwinkel, der einstellbare Schwingendrehpunkt sowie die variable Motorposition, und sie ist außerdem bereits dafür vorbereitet, die Traktionskontrolle der Renn-RSV4 zu übernehmen.

Damit hätte die direkte V2-Konkurrenz aus Bologna, die neue 1198 S, zumindest in dieser Hinsicht die Nase vorn. Die Ducati-Traktionskontrolle, die bislang nur im Race-Kit der sündteuren 1098 R enthalten war, wandert nämlich ohne Umwege in die neue, erstarkte 1198 in S-Version. Ebenso wie der mächtige R-Zylinder, der sich ja bislang schon mit gewaltigen 106 Millimeter Bohrung (statt 104 bei der Standard-Version) von der Basis abhob. Gemeinsam mit den bekannten 67,9 Millimeter Hub ergibt sich so ein Hubraum von 1198 Kubikzentimetern. Es ist schon paradox: Während Ducati im MotoGP-Zirkus von Anfang an auf den V4 setzte, hält man einmal abgesehen von ein paar unbezahlbaren Desmosedici im zivilen Leben dem V2 die Treue. Aprilia hingegen, deren V2 in der Mille seit jeher gesetzt war, baut in Zukunft ohne jeden Rennsport-Background zumindest bei den Sportmotorrädern ganz auf V4.

Technik Ducati 1198 S

Doch zurück zur 1198. Mächtige 170 PS verspricht man für den 1200er, brachiale 134 Newtonmeter. Damit liegt die neue Bologna-Queen (die aufgrund der in der kommenden Saison geforderten Stückzahlen statt der exklusiven Schwester R auch Basis für die Superbike-Homologation wird) nicht mehr weit weg von den rund 180 PS der Japan-Leistungsprotze. Und auch nicht von der 180 PS starken bisherigen R-Version, von der sie sich durch zahmere Nockenprofile, kleinere Ventildurchmesser (Einlass 43,5 zu 44,3 Millimeter, Auslass 36,2 zu 35,5 Millimeter), Stahl- statt Titanpleuel und einem anderen Mapping unterscheidet. Zehn PS weniger sind in diesen Überschuss-Regionen keine für den Alltag relevante Größe mehr. Und noch etwas: Für die S-Version mit leichten Schmiederädern und Öhlins-Rundumpaket verspricht Bologna trocken 169 Kilogramm und damit nochmals zwei weniger als bei der ohnehin schon leichten Vorgängerin.

Zumindest in Sachen Gewicht hätte man also gegen die neue, starke und attraktive inneritalienische V4-Konkurrenz eindeutig die Nase vorn. Und auch gegen die traditionelle Nippon-Bastion GSX-R 1000. Denn obwohl Suzuki bei der anstehenden zweijährigen Topsportler-Überarbeitung weit ausholt, bleibt es doch bei den üblichen Mitteln. Ein bisschen weg hier (beim Gewicht), ein wenig mehr da (bei der Leistung) das Federgewicht einer 1198 erreicht auch die neueste Auflage des Bestsellers nicht.

Und dennoch: Was sich so einfach anhört, entpuppt sich bei näherem Hinschauen gleichsam als Operation am offenen Herzen. Und zwar, weil sich Suzuki entschloss, vom bewährten, eher langhubigen Konzept (73,4 x 59 Millimeter) abzurücken. Nicht so sehr, um damit im zivilen Leben höhere Leistungen zu erzielen, sondern um für den Rennsport Drehzahl-Reserven zu mobilisieren, vergrößerte man die Bohrung auf 74, 5 Millimeter und verkürzte im Gegenzug den Hub auf 57,3 Millimeter. Damit einher gehen größere Ventildurchmesser (Einlass 31 zu 30, Auslass 25 zu 24 Millimeter) und eine von 12,5 zu eins auf 12,8 zu eins angehobene Verdichtung. In Sachen Leistungsausbeute des neuen, radikaleren und kompakteren Motors, bei dem die Kurbelwelle im Verhältnis zur Zylinderbank weiter nach vorn, die Getriebeeingangswelle nach oben und die Ausgangswelle ebenfalls nach vorn wanderte, hält sich Suzuki derzeit noch bedeckt. Man darf jedoch davon ausgehen, dass der Motor zwar 670 Gramm leichter, aber nicht wesentlich stärker als sein nominell 185 PS starker Vorgänger ausfällt.

Technischer Fortschritt

Überhaupt sparte Suzuki nicht nur beim Motor an Gewicht. Jedes einzelne Bauteil stand auf dem Prüfstand. Allein die neue Gabeltechnologie BPF (Big Piston Fork) von Showa sparte 720 Gramm ein. Unterm Strich soll die 2009er-GSX-R 1000 mit ganz neuem Rahmen, längerer Schwinge (33 Millimeter) und zehn Millimeter kürzerem Radstand (1405 zu 1415 Millimeter) fünf Kilogramm leichter sein als ihre Vorgängerin mit 212 Kilogramm. Damit läge sie zwar immer noch deutlich über dem Federgewicht Ducati 1198, aber immerhin spürbar unter dem Klassenprimus Honda Fireblade. "Moment mal", werden jetzt aufmerksame Leser sagen. "Die Fireblade ist mit gemessenen 200 Kilogramm doch Vierzylinder-Floh." Und sie haben recht. Jedenfalls dann, wenn es um die Version ohne ABS geht.

Doch genau das "New Combined ABS" steht aus technischer Sicht natürlich im Focus des diesjährigen Honda-Supersportjahrgangs. Und das wiegt eben. Elf zusätzliche Kilogramm bei der Fireblade, zehn bei der sanft überarbeiteten CBR 600 RR. Aber das so scheint es ist die einzige Kröte, welche ABS-interessierte Sportfahrer (neben dem Aufpreis von 1000 Euro) schlucken müssen. Denn betrachtet man die Papierform und vergegenwärtigt sich die ersten Eindrücke bei einer Prototypen-Präsentation (siehe MOTORRAD 14/2008), wirkt das Arrangement sehr überzeugend. Der zentrale Unterschied zu bisherigen Lösungen ist der, dass letztlich nicht mehr der Fahrer, sondern rechnergesteuerte Pumpen den Bremsdruck in zwei grundsätzlich getrennten Bremskreisen aufbauen und damit auf eine Vielzahl von Parametern reagieren können.

Zwei für den Sportfahrer wichtige Beispiele: Den beherzten Griff zum Handbremshebel beantwortet das neue ABS zunächst mit einer kurzen Initialbremsung am Hinterrad, um die Fuhre zu stabilisieren. Droht dann im weiteren Verlauf das übliche Steigen des Hinterrads (im Mapping hinterlegt, nicht nur über Raddrehzahl erkannt), nimmt die Steuereinheit automatisch die Vorderradbremse ein wenig zurück. Die Folge: eine fulminante Bremsung mit maximaler Verzögerung, egal, ob auf Rennstrecke oder Landstraße, egal, ob Profi oder Amateur. Und das wäre es dann doch, was wirklichen technischen Fortschritt ausmacht. Ganz genau genommen.

BMW S 1000 RR - Es wird konkreter

Scheinwerfer, Spiegel, Blinker, Seitenständer: Nachdem in der Vergangenheit hauptsächlich reinrassige Rennversionen auf den Rennstrecken dieser Welt gesichtet wurden, laufen nun Testfahrten mit seriennahen BMW S 1000 RR. Und auch das, was an technischen Informationen durchdringt, wird alltagstauglicher. Zum Beispiel, dass die bayerische Supersportlerin wohl nicht über exotische Lösungen im Bereich des Ventiltriebs verfügt, sondern ganz konventionell aufgebaut ist. Die Bohrung muss angesichts der angestrebten Leistungsausbeute von deutlich über 180 PS allerdings beträchtlich ausfallen und dürfte sich mindestens im Bereich der kurzhubigen Yamaha oder Aprilia (78 Millimeter) bewegen, wenn nicht darüber. So können Spitzendrehzahlen jenseits des heute Üblichen realisiert werden, während sich ein aufwendiges System aus Ein- und Auslasssteuerungen sowie Klappen und variablen Rohrlängen um eine akzeptable Leistungsentfaltung im unteren und mittleren Drehzahlbereich kümmert.

Zu diesen nicht übermäßig ungewöhnlichen Größenordnungen, zu denen auch das Gewicht fahrfertig zwischen 200 und 205 Kilogramm gehört, gesellt sich jedoch eine geballte Anhäufung von elektronischen Fahrdynamikregelungen. Ein extrem leichtes und leistungsfähiges Renn-ABS wird ebenso dazu gehören wie eine Traktionskontrolle.

Das neue Honda Combined ABS

Brake by wire: So muss man die entscheidende Veränderung zu den bisherigen Honda-ABS-Verbundbremssystemen beschreiben. Nicht mehr Hydraulik und Mechanik übernehmen die Verteilung der Bremskraft, sondern das zentrale Steuergerät. Dieses beaufsichtigt zwei grundsätzlich getrennte Bremskreise, den Bremsdruck erzeugt letztlich nicht mehr die Muskelkraft an Bremshebel oder Fußpedal, sondern die jeweilige Servopumpe.

Doch woher weiß das Steuergerät, welcher Druck gerade notwendig ist? Dafür ist, vergleichbar mit einer Kraftstoffeinspritzung, für jeden Bremszustand ein Mapping hinterlegt, das sich auf verschiedene Parameter wie Geschwindigkeit, unterschiedliche Raddrehzahl und viele weitere nützliche Informationen stützt. Eine ganz zentrale Information: der Bremsdruck am Hebel, gemessen von einem Drucksensor und weitergeleitet an das Steuergerät. Für das authentische Bremsgefühl und einen klar definierten Druckpunkt sorgt der "Hubsimulator", der auch den üblichen Hebelweg definiert. Ist das System nicht aktiv entkoppeln elektromagnetische Ventile das System, während das Ventil zwischen Bremshebel und Bremszangen öffnet und so die ganz normale hydraulische Bremsfunktion aktiviert.

Interview mit Kazuhiko Tani - Chefentwickler des neuen Sport-ABS

Kazuhiko Tani, 47, ist Chefentwickler des neuen Sport-ABS.

Wo lag die größte Herausforderung bei der Entwicklung eines ABS für Sportmotorräder?

Die größte Herausforderung war es, das abhebende Hinterrad unter Kontrolle zu bekommen. Der Eingangsdrucksensor erfasst den durch den Fahrer eingeleiteten Bremsdruck. Wenn ein abhebendes Hinterrad aufgrund des Eingangsdrucks erwartet wird, greift das Combined ABS ein. Da nicht einfach der Druck in der Bremszange reduziert wird, ist die Regelung für den Fahrer kaum spürbar.

Was waren die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung?

Die Supersport-Handlingeigenschaften sollten erhalten bleiben, deshalb gruppieren sich die fünf Module des neuen Systems um das Massenzentrum herum. Der Erhalt eines unverfälschten Bremsgefühls war ebenfalls eine große Herausforderung, die mit einem sogenannten Stroke-Simulator realisiert werden konnte.

Wenn Sie den technischen Unterschied im Vergleich zu existierenden Systemen zum Beispiel dem der VFR auf den Punkt bringen sollten: Welcher wäre das?

Die elektronische Bremskraftverteilung ist der größte Unterschied. Dadurch kann für verschiedene Situationen die optimale Bremskraftverteilung elektronisch gesteuert werden.

Das Mehrgewicht des Systems an der Fireblade summiert sich auf elf Kilogramm, an der CBR 600 RR auf zehn. Wie viel wiegt ein herkömmliches ABS im Vergleich dazu?

Das herkömmliche Combined ABS wiegt je nach Modell zwischen fünf und acht Kilogramm. Aber beim neuen elektronisch gesteuerten Combined ABS wird das Handling aufgrund der Massenzentralisation nicht beeinflusst, und die ungefederten Massen bleiben gleich.

Wann kann man mit einem System rechnen, das die Schräglage als Parameter berücksichtigt?

Ich kann Ihnen hierzu keine Versprechungen machen. Wie Sie wissen, müssen viele technische Hürden überwunden werden, um Schräglagen-Parameter in einem ABS zu berücksichtigen. Vor allem gibt es physikalische Grenzen, wie die maximal übertragbaren lateralen Kräfte eines Reifens.

Interview mit Aprilia-Entwicklungschef Romano Albesiano - "Wir wollen uns von der Konkurrenz abheben"

Mit Aprilia-Entwicklungschef Romano Albesiano sprach MOTORRAD-Mitarbeiterin Eva Breutel.

Wie lange hat die Entwicklung der RSV4 gedauert?

Angefangen haben wir 2005, da wurden die Eckdaten definiert. Das Besondere an dem Projekt ist, dass 40 Prozent der Entwickler aus Aprilias Rennsportabteilung kommen, der Rest aus der Serienproduktion. Das war eine ganz neue Art der Zusammenarbeit.

Warum fiel die Wahl auf einen V4?

Ein Vierzylinder garantiert viel Leistung, und weil wir mit dem Motorrad ja in der Superbike-WM mitfahren werden, ist das sehr wichtig. Für die V-Konfiguration haben wir uns entschieden, weil Aprilia über jede Menge Erfahrung damit verfügt, die RSV 1000 hat schließlich auch einen V-Motor mit engem Zylinderwinkel. Dazu kommt, dass wir uns damit von der Konkurrenz abheben. Den letzten V4 in der Superbike hatte die Honda RC 45 in den 90er Jahren, und der hatte einen Winkel von 90, nicht 65 Grad wie unser Motor.

Machte der V4 in der Entwicklung spezielle Probleme?

Einziges Handicap ist sein höheres Gewicht im Vergleich zum Reihenmotor, aber das haben wir so gut austariert, dass er jetzt rund 70 Kilogramm wiegt, also im Vergleich nur etwa drei oder vier Kilogramm mehr. Ansonsten war das eher eine finanzielle Frage, denn ein V-Motor ist in der Produktion teurer. Dafür ist er äußerst kompakt, wie die knappen Maße der RSV4 beweisen.

Das Motorrad hat einen extrem kurzen Hub von 52,3 Millimetern. Das verspricht jede Menge PS, aber fehlt da nicht Druck im mittleren Drehzahlbereich?

Nein, gar nicht. Da helfen uns unter anderem die in der Länge variablen Ansaugtrichter. Aber auch ohne sie weist das Motorrad eine ausgesprochen homogene Beschleunigung auf, bei jeder Drehzahl steht enorme Leistung parat. Das klappt live noch viel besser, als die Prüfstandskurve suggeriert.

Wo kommen diese zweistufig variablen Ansaugtrichter eigentlich plötzlich her?Die gab es im ersten Konzept des Motors, das vor zwei Jahren gezeigt wurde, noch nicht. Die hatten wir zunächst nur für das Superbike angedacht, aber als uns die Aprilia-Bosse dafür ein Extra-Budget genehmigten, haben wir sie natürlich mit Freuden bei der Factory integriert. Es ist schließlich der Traum jedes Entwicklers, die Motorcharakteristik so weit wie möglich zu optimieren.

Eine weitere Einstellmöglichkeit betrifft das Mapping, hier soll es mehrere Fahrprogramme geben. Welche werden das sein?

Die haben wir noch nicht endgültig definiert. Natürlich wird es ein ausgesprochenes Racing-Mapping geben und zwei oder drei softere Varianten.

Werden weitere Motorräder mit diesem Motor kommen?

Selbstverständlich, allein schon wegen der enormen Entwicklungskosten, die sich für nur ein Modell nicht lohnen würden. Der Motor ist so ausgelegt, dass mehr Hubraum und Drehmoment problemlos machbar sind. Die Bohrung kann man ganz einfach erhöhen, beim Hub ist das wegen der ins Kurbelgehäuse integrierten Zylinder nicht ganz so leicht, aber ebenfalls möglich.

Zündfolge der Zylinder

Für alle, die jetzt vor lauter Gradzahlen nur Versatzstücke verstehen: Die Sache ist gar nicht so einfach. Also: Wenn eine Kurbelwelle sich einmal ins Runde dreht, entspricht das 360 Grad. Da ein Viertakter nur alle zwei Kurbelwellenumdrehungen zündet, spielen sich beim Vierzylinder alle vier Zündungen innerhalb von 720 Grad ab. Die Position der Hubzapfen, die exzentrisch platziert sind und auf denen die Pleuel laufen, wird ebenfalls in Grad angegeben. Bei einem konventionellen Vierzylinder laufen je zwei Kolben parallel, die Hubzapfen sind um 180 Grad versetzt. Das heißt: Kolben Nummer eins ganz unten, die Kolben zwei und drei sind oben und Nummer vier ist wieder unten. Es erfolgt ganz gleichmäßig bei jeder halben Kurbelwellenumdrehung (also alle 180 Grad) eine Zündung.

Sind die Hubzapfen gegenüber dieser "normalen" Anordnung versetzt (beim neuen R1-Motor um 90 Grad), läuft der Motor mit ungleichmäßigen Zündabständen, also unrhythmisch. Zündung, eine dreiviertel Umdrehung Pause, Zündung, halbe Umdrehung Pause, Zündung, viertel Umdrehung Pause. Diese Taktung entspricht einem 90-Grad-V4 mit 180 Grad Hubzapfenversatz. Aufgrund des Zylinderwinkels von 65 Grad liegt die Zündfolge beim Aprilia-RSV4-Motor jedoch etwas näher zusammen. Eine halbe Umdrehung nach Zylinder eins folgt der zweite (180 Grad), danach zündet Zylinder vier nach 245 Grad, bevor Zylinder drei 180 Grad später (also bei 425 Grad) dran ist.