Unglaublich. Sechs Maschinen auf Fotoproduktion – und keine von ihnen fällt, zivil bewegt, durch krawallige Auspuffsounds auf. Sechsmal kein Bollern, Knattern, Röhren, Kreischen. Cabrio-Fahrer winken uns gelassen vorbei, Radler lächeln – und sogar die Pilzesammler grüßen. Stattdessen sechsmal gleichmäßig satt-sonores Brummen von der Ebenmäßigkeit eines japanischen Zen-Gartens. Ist das Ruhe und Frieden, oder sind die bald eingeschlafen, die großen Reihenvierzylinder BMW K 1300 R , Honda CB 1300 , Kawasaki ZRX 1200 R , Suzuki Bandit 1250, Suzuki B-King und Yamaha XJR 1300 ?

Wie man dazu steht, muss dem persönlichen Geschmack, dem Gemüt eines jeden Fahrers überlassen bleiben. Unstrittig aber ist dies: Der Reihenvierzylinder hat wie kein anderes Motorenkonzept die jüngere Geschichte des Motorrads bestimmt. Es war der Inline-Four, der Anfang der Siebziger das Motorrad aus der Schmuddelecke hat entwachsen lassen. Als Soichiro Honda 1969 der Welt erstmals die CB 750 Four, jenen bahnbrechenden, epochalen japanischen Vierer präsentierte, galten Motorräder wahlweise als rappelig, ölig, langsam oder zumeist kaputt. Das originale "Superbike" wurde zum Maß der Dinge und zur Blaupause für alle Nachfolger und Nachahmer, die dieses Grundkonzept steigerten und verfeinerten. Japan hat der Welt gezeigt, dass Leistung, Haltbarkeit und Laufkultur unter einen Hut zu bringen sind. Im Vierzylinder. Er trat einen gewaltigen Siegeszug an. Der Sechsender hat sich nie so richtig durchgesetzt, und die Japaner bedienten die nach Power lechzende Kundschaft dieser Zeit gern mit immer neueren, größeren, immer stärkeren Reihenvierern. Über Jahrzehnte war der Inline-Four der Industriestandard im bezahlbaren Motorradbau, die hubraumstärksten Varianten zugleich dessen Krönung.

Alles Vergangenheit. Leistung war irgendwann genug da, andere waren leichter und kompakter. Der V2 wurde haltbar und kultiviert. Der Dreizylinder kam zurück und fand viele Freunde. Und heute findet man statt der großen 1200er-, 1300er- und 1400er überall aus den Sportmodellen abgeleitete 1000er-Vierzylinder, auch als V4 oder Pseudo-V4. Die dicken Reihenvierzylinder mit konventioneller Zündfolge und richtig Hubraum sind out. Euro 4 tut sein Übriges. Für die letzten verbleibenden Maschinen am Markt lohnt die technisch durchaus machbare Umrüstung nicht, die meisten laufen aus. Anlass für eine kleine Retrospektive, in der wir sechs stilbildende Vertreter ebenjener Gattung versammeln. Was erzählen sie uns? Was macht ihren Reiz aus? Sind sie vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß?

BMW K 1300 R – die modernste

Betrachten wir sie einmal der Reihe nach. Die BMW K 1300 R, bis vor Kurzem mit ihren S- und GT-Schwestern noch im Programm der Weiß-Blauen, stellt den aktuellsten und zugleich außergewöhnlichsten Entwurf in diesem Sextett dar. Telelever an der Front, Kardan mit Paralever hinten, ESA-Fahrwerk, Teilintegral-ABS, Schaltautomat. Ein echtes Techno-Krad, auch und gerade beim Motor. Fast liegend, weit unten im Fahrzeug per Schlepphebel betätigte Ventile, Verdichtung von 13:1, dreht bis 11.000 – ein zeitgemäßer Sportmotor, nur mit 30 Prozent Hubraumaufschlag. Das macht die BMW K 1300 R zur Waffe, besonders, weil das bolzstabile Chassis mit ewig langem Radstand Beschleunigungs- wie Bremsorgien ohne jeglichen Anflug von Einrad-Akrobatik absolvieren lässt.

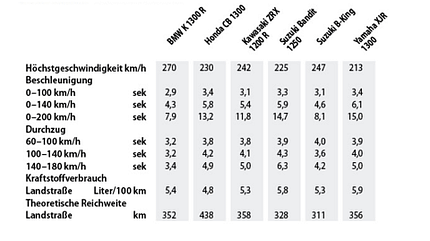

Herrlich fleischig schiebt der Motor der BMW K 1300 R schon ab moderaten Drehzahlen, dann entfesselt, schließlich gnadenlos. Immer wieder gern veranschaulicht durch folgenden Wert: 0-200 in 7,9 Sekunden. Okay, mit sonor brummend hat er in diesem Modus dann wenig am Hut, und überhaupt gehört dieser 1300er eher zu den Raubeinen. Kribbelig, fast ein wenig ungeduldig ob des nächsten Beschleunigungsfeuerwerks hängt er am Gas. Er verbindet den souveränen Drehzahlkeller eines großen Reihenvierers mit der Explosivität eines Sportmotors. Als K-Aggregat in einem unkonventionellen, aber höchst funktionalen Chassis. Äußerst reizvoll, speziell – und aufgrund eines arg gepfefferten Kaufpreises von bis zu 17.000 Euro vielleicht nicht das typische Aushängeschild für den Big Four.

Kawasakis ZRX 1200 – die älteste

Am anderen Ende des Spektrums sitzt Kawasakis ZRX 1200, hier in geschmackvoller R-Variante mit rechteckiger Lampenverkleidung. Die war schon retro, als der Begriff in der Motorradwelt noch nicht so allgegenwärtig war wie heute. Die Verneigung vor Eddie Lawsons AMA Superbike und dem Böse-Buben-Image sind inklusive. Das älteste Bike hier. Kein ABS, Telegabel, Vergaser – Old-School-Technik und Old-School-Fahrerlebnis. Analog fühlt sie sich an, die ZRX. Für sich genommen bärig, aber in einem Feld von Bullen dann zunächst und subjektiv doch etwas hintendran. Bis man den Bären stachelt und die Gänge stehen lässt. Dann kann man mit jeder zusätzlichen Kurbelwellendrehung die sportlichen Gene der alten GPZ-Motorbasis spüren. Später als Honda und Yamaha und viel, viel später als eine Bandit stellt der Rocker sein maximales Drehmoment bereit. Dabei wirkt die Kawa absolut unkaputtbar, was sich an den teils astronomischen Laufleistungen feilgebotener Maschinen im Netz auch bestätigt. Der Reihenvierzylinder als treuer Wegbegleiter in limegrüner Variante mit rotzig-rauchigem Udo-Lindenberg-Charme. Das vermittelt die ZRX 1200.

Honda CB 1300 – die ruhigste

Wer allein auf die Eckdaten schielt, könnte Hondas CB 1300 nahe bei der Kawa sehen: ähnliche Spitzenleistung, vergleichbares maximales Drehmoment, nur etwas schwerer. Doch er läge damit völlig daneben, charakterlich trennen die beiden Welten. Bullig, breitbandig, seidenweich, nahezu vibrations- und lastwechselfrei drückt das Honda-Aggregat, lässt sich im letzten Gang sogar durch Tempo-30-Zonen bummeln. Die CB 1300 ist vielleicht die Honda-typischste aller Hondas überhaupt. Motor, Kupplung, Getriebe, Bremse – alles bis ins kleinste Detail poliert. Aufsitzen, fünften Gang einlegen, wohlfühlen. Nach wenigen Hundert Metern sinkt der Ruhepuls des Piloten, pendelt sich bei Leerlaufdrehzahl ein. Das unterstreicht auch der Motorsound. Wie ein Klostermönch in tiefster Meditation brummt sich die Big Block-Honda direkt ins Stammhirn, strahlt eine ungekannte Ruhe aus. Vollkommene Harmonie auch beim Fahrverhalten. Neutrales Einlenken, sensibles Abfedern – und das trotz arg schwermetallischer 262 Kilo Fahrzeugmasse. Die Honda überrascht mit ihrer Beweglichkeit – wie ein Sumoringer. Der Reihenvierzylinder als feinmechanisches Meisterstück.

Suzuki B-King – die mächtigste

Mit solcher Zurückhaltung hat die Suzuki B-King, augenscheinlich nichts am Hut. Wieso auch: Für den 2007 bis 2011 gebauten, nackten Hayabusa-Ableger versprach Suzuki 184 PS, immer noch ausreichende 174 fanden wir am Prüfstand. Wer beim Output mit einem solchen Pfund wuchert, braucht auch optisch nicht hinterm Berg zu halten – das Manga-Design, besonders das steil aufragende Heck mit den beiden riesigen Auspuffposaunen, sorgt auch heute noch für Gesprächsstoff an der Tanke. Andersherum: Nicht der Auspuff ist zu groß, sondern das Hinterrad zu klein. Ein Reifen in 240/50-19-Dimension, und die Proportion stimmte.

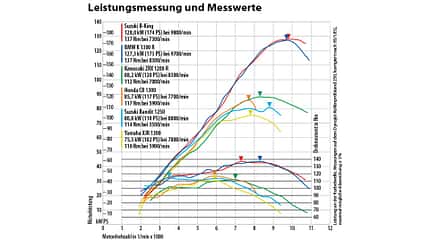

Viel wichtiger aber als alle Geschmacksfragen: Von allen hier versammelten Reihenvierzylindern ist das Aggregat der B-King das mächtigste. Subjektiv drückt ihr 1340er-Reaktor noch ein Quäntchen taifunartiger, unaufhaltsamer als die K-BMW, auch wenn objektiv – daran sind die sehr lange Endübersetzung und eine elektronische Drossel in den unteren Gängen schuld – in Sachen Fahrleistungen Weiß-Blau knapp siegt. Was die BMW aber nicht kann, ist, diese Urgewalt so staatsmännisch-korrekt zu verhüllen. Die Suzuki hat eine wunderschöne Leistungskurve, läuft feiner, spricht smoother auf Gasbefehle an, tönt dezenter – um dann bei Bedarf ganz unaufgeregt, ganz furchtbar aufzuzünden. Das kann kein 1000er-Motor, egal wie kurz übersetzt. Die B-King ist, wie ihre Wanderfalken-Schwester Hayabusa, eine eiserne Faust im Samthandschuh. Pure Souveränität, unangestrengte Überlegenheit. Hail to the King, Baby.

Das wusste man, oder man konnte es erwarten. Womit die B-King allerdings überrascht, ist ihr absolut umgängliches, berechenbares Wesen. Satt und stabil fährt sie auf toll abgestimmten, wertigen Fahrwerkskomponenten für ein schweres Motorrad fast behände. Auch sie wiegt, aber besonders sie verbirgt dies recht gekonnt. B-King: individueller Über-Vierer, jetzt schon Klassiker, unterschätzt.

Suzuki Bandit 1250 – rundum stimmig

Was man von der Suzuki Bandit 1250, nicht unbedingt behaupten kann. Die Qualität der Bandit 1250 ist, genau wie die ihrer luft-/ölgekühlten Verkaufsschlager-Vorgängerin, der 1200er, auf eine einfache Formel zu bringen: Mehr Drehmoment pro Euro gibt es praktisch nicht. Die letzten Euro 3-Exemplare werden gerade für weit unter 9.000 Euro verscherbelt. Dafür bekommt man dann einen unzerstörbaren Reihenvierzylinder, der sein maximales Drehmoment von 114 Nm schon bei sehr, sehr frühen 3.500 Umdrehungen bereitstellt. Die Bandit 1250 zu fahren ist schaltfaulstes Drehmomentsurfen – all Day, every Day. Noch mehr als bei den anderen fünf. Dass der 1255er bei 6.000 Touren Schicht macht – geschenkt, denn bis dahin hat er seinen Job erledigt. Mehr braucht es nicht. Ein anderer Auspuff dürfte trotzdem helfen.

Aber auch abseits des Motors gefällt Suzi Sorglos. Funktionale, solide Hausmannskost bei Fahrwerk und Bremsen, ein lauschiges Plätzchen für Fahrer und Sozius, narrensicheres Fahrverhalten – rundum stimmig. Alles Drehmoment dem Volke, das könnte der Wahlspruch der Suzuki Bandit 1250 sein. Der Reihenvierzylinder als Beschleuniger der Massen.

Yamaha XJR 1300 – klassisch, zeitlos, elegant

Wie Bandit und ZRX blickt auch die Yamaha XJR 1300 auf eine lange Historie zurück. 1995 als 1200er präsentiert, wuchs sie 1999 zur 1300er. Sie trägt den letzten, größten luftgekühlten Reihenvierer, dessen Wurzeln irgendwo bei der XJ 1100 liegen, unterm Tank. Fein kühlverrippt, wie sich das für so einen Motor gehört – fern aller Superlative. Klassisch, zeitlos, elegant, mit den wunderbaren Stereofederbeinen und erst recht in der von uns gefahrenen Farbvariante mit goldenen Rädern. Fast schon feine Ironie, dass die XJR ausgerechnet jetzt ausläuft, wo die ganze Welt nach einfachen, ungekünstelten Motorrädern schreit. Andererseits: Für aufmerksamkeitsheischende Hipster ist die XRJ ganz sicher nichts. Eher für in sich ruhende Genießer. Sehr fein hängt auch dieser Vierling am Gas. Zahm, aber nachdrücklich schiebt auch er unter diplomatisch dezentem Auspuffton. Auch das Fahrverhalten ist eher beschaulich. Klar kann man mit einer XJR zügig fahren, aber etwas träge untersteuernd macht sie stets deutlich, dass sie eher rollen will. Schaltfaules Dahingleiten, die XJR lässt einen dabei ganz in Ruhe. Der große Vierzylinder als Entschleuniger, als Seelenkneter.

Durch die Bank alle zu schwer

Zu viele abgedroschene Phrasen und Plattitüden? Über diese Klassiker wurde im Lauf der Jahre vermutlich schon so ziemlich alles gesagt. Was also bleibt unterm Strich an handfesten Erkenntnissen? Zunächst teilt sich unsere Ausfahrt in zwei Gruppen. BMW K 1300 R und Suzuki B-King sind die modernen, die sportlichen unter den großen Reihenvierern. Hochverdichtend, hochdrehend, hochpotent. Sie protzen mit motorischer Übermacht. Die aber, und das ist das Wesentliche, nicht mit hektischer Drehzahlgier oder rumpeligem Lauf erkauft wird, sondern dank der Macht des Hubraums und des Zaubers des Masseausgleichs zivilisiert, kultiviert und geschliffen dargeboten wird. Mehr noch bei der famosen Suzuki B-King als bei der brachial-technokratischen, rauen BMW K 1300 R.

Auf der anderen Seite stehen die klassischen, zeitlosen Big Four. Kawasaki ZRX 1200 R, Honda CB 1300, Suzuki Bandit 1250 und Yamaha XJR 1300 sind Genießermaschinen. Bei allen teils deutlichen Unterschieden im Detail, ist das fahrerische Erleben auf ihnen grundsätzlich sehr ähnlich. Gediegene Leistungsentfaltung, satter Schub, unkapriziöses Wesen. Alle eint, dass sie mit ihren unkomplizierten, elastischen Antrieben Platz für das Wesentliche lassen: nämlich für das Fahren. Schaltfaul im hohen Gang Drehmoment delegieren, kein Hacken, kein Rappeln. Saubere Linien, ruhiger, runder Stiefel. Etwas für Genussmenschen, zweifelsohne. Doch in der Zeit, in der beim Motorradfahren viele aufs Image schauen und dem schwer zu greifenden Erlebniswert hinterherscrambeln, sind solche in sich ruhenden Understatement-Bikes eben Schnee von gestern. Robustheit, geschmeidiger Lauf, richtig Druck von unten, dezenter Auspuffklang – zu einer Zeit, in der Otto Normalbiker immer weniger fährt, vielleicht noch eine Handvoll Tankfüllungen im Jahr durch die Düsen jagt, sind solche alten Tugenden eben nicht mehr so gefragt. Rocken soll es, ist ja auch verständlich. Ruhe und Frieden des großen Vierzylinders – ein Auslaufmodell?

Ein wenig ist der Herbst auch hausgemacht. Denn egal wie gut manche von ihnen Fahren mögen, sie sind durch die Bank deutlich zu schwer. Das ist nicht gottgegeben. Ausgenommen die BMW, deren Kilos auf die Ausmaße und das Fahrwerkskonzept gehen, tragen all diese Maschinen teils steinalte Technik auf. Motoren, deren Wurzeln bis in die eingangs skizzierten Ursprungsjahre zurückgehen, massig gebaut, mit entsprechenden Rahmen. Heavy Metal aus der Zeit, als Eisen noch billig war. Kein Wunder, dass keine dieser an sich eher simplen Maschinen die fünf Zentner unterschreitet. Müssen sie ja auch nicht – aber ein anderer Ansatz wäre auch denkbar. Wie könnte der Aussehen? Ein eigens konstruierter, moderner Motor mit 1300, warum nicht 1400 Kubik, kompakt, leicht und leise. Vielleicht 140 ewig haltbare PS, sattestes Drehmoment. Unhektisch, aber potent. Den in ein frisch-sportliches Naked Bike-Chassis. Bezahlbar. Kein High End, kein Firlefanz, aber nicht zu schwer. 220 Kilo müssten doch machbar sein. Wäre das was?

MOTORRAD-Fazit

Ruhe in Frieden, großer Vierzylinder? Schon komisch, dass dieses bahnbrechende Konzept, gestern noch Industriestandard und Maß der Dinge, heute aus der Mode gekommen scheint. Ein klein wenig sind die Big Bikes wohl Opfer ihres eigenen Erfolgs und des Zeitgeists geworden. Leistung haben heute alle, zunehmend auch Laufkultur und Haltbarkeit. Viele Käufer verlangen aktuell eher nach kernigen, emotionalen Wenig-Zylindern statt introvertierten Wohlfühl-Understatements. Man sollte den großen Vierzylinder wirklich mal wieder ganz neu, ganz frisch denken. Vielleicht hieße es dann auch wieder oberhalb der 1000-Kubik-Schallmauer: Vier gewinnt.

Technik im Detail: der Reihenvierzylinder

Auch wenn in jüngster Zeit andere Motorenkonzepte für mehr Aufsehen gesorgt haben: Konzeptionell bietet der Reihenvierzylinder viele Vorteile. Versieht man ihn zudem mit sattem Hubraum, erhält man einen extrem souveränen Antrieb.

Der offenkundigste dieser Vorteile ist zunächst einmal der hervorragende Massenausgleich eines Reihenvierzylinders. Bei einem konventionellen Hubzapfenversatz von 180 Grad (siehe Schnittzeichnung) heben sich die Massenkräfte und Massenmomente durch die gegenläufigen Kolben (1 und 4 sowie 2 und 3 laufen parallel) weitgehend auf. Anders etwa als bei einem V-Motor, zünden, verteilt auf 360 Grad Kurbelwellendrehung, die vier Kolben jeweils in gleichmäßigem Abstand von 90 Grad. Das Ergebnis ist ein grundsätzlich sehr runder, vibrationsarmer Lauf. Besser kann das nur ein Sechszylinder, der aber in der Regel breiter baut, mehr Teile benötigt, daher schwerer ist und teurer in der Herstellung. Positiver Nebeneffekt ist eine bessere Haltbarkeit, denn weniger Vibrationen bedeuten auch weniger Verschleiß. Kleinere Einzelhubräume begünstigen ebenfalls die Langlebigkeit des Antriebs, der zudem dank der gleichmäßigen Zündfolge mit wenig Drehzahl gefahren werden kann. Im Vergleich mit Zwei- oder Einzylindern, die innerorts den dritten oder gar zweiten Gang verlangen, erledigen Inline-Fours diese Übung mühelos im hohen Gang. Das bedeutet auch weniger Schaltarbeit generell. Damit ist allerdings noch nichts über die Auslegung eines Aggregats gesagt. Wie alle Motoren kann auch ein Vierzylinder "spitz", also auf maximale Leistung hin konstruiert sein, oder auf guten Durchzug, ergo Druck bei niedrigen Drehzahlen. Die hier vertretenen Maschinen tendieren grundsätzlich, anders etwa als die extremen 600er-Supersportler, zur gemäßigten Abstimmung.

Nicht allzu kurzhubig, eher niedrig verdichtend, mit (mutmaßlich) langen Ansaugwegen und eher zahmen Steuerzeiten. Dank sehr großer Hubräume kommt so am Ende eine gute Spitzenleistung bei hervorragendem Drehmoment im Drehzahlkeller heraus. BMW K 1300 und Suzuki B-King allerdings fallen etwas aus der Reihe. Sie sind modern konstruiert, kurzhubiger, hoch verdichtend. Das Ergebnis ist bei beiden frappierend: Sie bieten schon im Drehzahlkeller enormen Druck und viel Drehfreude mit explosiver Power. Zwar ist die Spitzenleistung von modernen 1000er-Motoren mit Supersportler-Herkunft, wie sie in ähnlichen Konzepten verbaut werden, mehr als ausreichend. Weil diese aber entsprechend ihrer ursprünglichen Verwendung extremer ausgelegt wurden, bieten sie deutlich weniger Druck im Drehzahlkeller, wie der Vergleich zwischen Suzuki GSX-S 1000 und B-King verdeutlicht. Bei 6.000/min liefert die B-King satte 30 PS mehr, sie verfügt zudem über den deutlich schöneren Drehmomentverlauf. Heutige 1000er erkaufen sich gute Durchzüge oft über eine sehr kurze Übersetzung – das wiederum geht zulasten von Souveränität und Verbrauch.

Die Leistungs- und Drehmomentdiagramme unserer sechs Testmaschinen lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Zunächst die "klassischen" Motoren älterer Herkunft bzw. Bauart. XJR, CB 1300 und ZRX 1200 zeichnen bis etwa 7000 Umdrehungen sehr ähnliche Kurven. Um 100 Nm sind in der Zweiradwelt bei so niedrigen Drehzahlen eine echte Bank. Die Kawa legt ab da noch einmal zu, was ihr zu einer höheren Spitzenleistung verhilft, im Alltag aber eher von untergeordneter Bedeutung ist. Die Bandit 1250 besticht mit einem sehr früh anliegenden maximalen Drehmoment. Turbodiesel-Charakter – weiterdrehen bringt nichts. Auf der anderen Seite K 1300 und B-King. Die haben das Quäntchen mehr Hubraum, sind zudem moderner, sportlicher konstruiert. Ganz unten kommt die Bandit noch gut mit, aber ab etwa 3500 Umdrehungen entschwinden beide in andere Sphären. Bemerkenswert ist, dass beide Kurven nahezu identisch verlaufen. Die B-King allerdings ist lang übersetzt, gibt zudem in den unteren Gängen nicht die volle Leistung frei. Diese Drossel kann sich die K 1300 dank Traktionskontrolle sparen.